长征是播种机

文丨凤凰网评论部中央美院研究生葛宇路几乎一夜成名。他几年来为一条无名道路以自己名字设置的路牌被曝光后,一时间名声大噪。半个月后,葛宇路再次成为舆论关注的热点,因为被曝光的一则中央美术学院的处分通报。根据官方的解释,针对葛宇路的处分与私设路牌无关,而是因为“他通过微信公众平台发布在教学楼旗杆上放置不雅物图片和视频”。葛宇路在接受媒体采访时也证实了这则处分和“葛宇路”路牌无关,只是“在学校犯了一些错误,接受的处分”。然而,作为一名中央美术学院实验艺术学院应届毕业生,葛宇路的这两件作品是富有想象力和创意的。尽管有关部门在拆除“葛宇路”后并没有将私设的路牌销毁掉,而是允许他领回自己的“作品”。而学校针对他的行为,也只是给予记过处分,按官方说法体现了“宽严相济教育学生”。但无论是有关部门的纠正,还是学校的处分,都不能掩盖葛宇路作为一名富有想象力、创造力的,有才华的年轻艺术家特质,至少在今年五大美院的毕业生中,葛宇路的独树一帜,已然让他有了鹤立鸡群的优势。一件好的现代艺术作品,不仅仅是静悄悄躺在展厅里让观众缱绻地审美,而更应该对现实生活带来冲击、突破以及带来反思。葛宇路的两件作品显然超越了展厅审美长征是播种机

文丨凤凰网评论部中央美院研究生葛宇路几乎一夜成名。他几年来为一条无名道路以自己名字设置的路牌被曝光后,一时间名声大噪。半个月后,葛宇路再次成为舆论关注的热点,因为被曝光的一则中央美术学院的处分通报。根据官方的解释,针对葛宇路的处分与私设路牌无关,而是因为“他通过微信公众平台发布在教学楼旗杆上放置不雅物图片和视频”。葛宇路在接受媒体采访时也证实了这则处分和“葛宇路”路牌无关,只是“在学校犯了一些错误,接受的处分”。然而,作为一名中央美术学院实验艺术学院应届毕业生,葛宇路的这两件作品是富有想象力和创意的。尽管有关部门在拆除“葛宇路”后并没有将私设的路牌销毁掉,而是允许他领回自己的“作品”。而学校针对他的行为,也只是给予记过处分,按官方说法体现了“宽严相济教育学生”。但无论是有关部门的纠正,还是学校的处分,都不能掩盖葛宇路作为一名富有想象力、创造力的,有才华的年轻艺术家特质,至少在今年五大美院的毕业生中,葛宇路的独树一帜,已然让他有了鹤立鸡群的优势。一件好的现代艺术作品,不仅仅是静悄悄躺在展厅里让观众缱绻地审美,而更应该对现实生活带来冲击、突破以及带来反思。葛宇路的两件作品显然超越了展厅审美长征是播种机

文丨凤凰网评论部中央美院研究生葛宇路几乎一夜成名。他几年来为一条无名道路以自己名字设置的路牌被曝光后,一时间名声大噪。半个月后,葛宇路再次成为舆论关注的热点,因为被曝光的一则中央美术学院的处分通报。根据官方的解释,针对葛宇路的处分与私设路牌无关,而是因为“他通过微信公众平台发布在教学楼旗杆上放置不雅物图片和视频”。葛宇路在接受媒体采访时也证实了这则处分和“葛宇路”路牌无关,只是“在学校犯了一些错误,接受的处分”。然而,作为一名中央美术学院实验艺术学院应届毕业生,葛宇路的这两件作品是富有想象力和创意的。尽管有关部门在拆除“葛宇路”后并没有将私设的路牌销毁掉,而是允许他领回自己的“作品”。而学校针对他的行为,也只是给予记过处分,按官方说法体现了“宽严相济教育学生”。但无论是有关部门的纠正,还是学校的处分,都不能掩盖葛宇路作为一名富有想象力、创造力的,有才华的年轻艺术家特质,至少在今年五大美院的毕业生中,葛宇路的独树一帜,已然让他有了鹤立鸡群的优势。一件好的现代艺术作品,不仅仅是静悄悄躺在展厅里让观众缱绻地审美,而更应该对现实生活带来冲击、突破以及带来反思。葛宇路的两件作品显然超越了展厅审美长征是播种机

文丨凤凰网评论部中央美院研究生葛宇路几乎一夜成名。他几年来为一条无名道路以自己名字设置的路牌被曝光后,一时间名声大噪。半个月后,葛宇路再次成为舆论关注的热点,因为被曝光的一则中央美术学院的处分通报。根据官方的解释,针对葛宇路的处分与私设路牌无关,而是因为“他通过微信公众平台发布在教学楼旗杆上放置不雅物图片和视频”。葛宇路在接受媒体采访时也证实了这则处分和“葛宇路”路牌无关,只是“在学校犯了一些错误,接受的处分”。然而,作为一名中央美术学院实验艺术学院应届毕业生,葛宇路的这两件作品是富有想象力和创意的。尽管有关部门在拆除“葛宇路”后并没有将私设的路牌销毁掉,而是允许他领回自己的“作品”。而学校针对他的行为,也只是给予记过处分,按官方说法体现了“宽严相济教育学生”。但无论是有关部门的纠正,还是学校的处分,都不能掩盖葛宇路作为一名富有想象力、创造力的,有才华的年轻艺术家特质,至少在今年五大美院的毕业生中,葛宇路的独树一帜,已然让他有了鹤立鸡群的优势。一件好的现代艺术作品,不仅仅是静悄悄躺在展厅里让观众缱绻地审美,而更应该对现实生活带来冲击、突破以及带来反思。葛宇路的两件作品显然超越了展厅审美长征是播种机

一百年来,人们对中国传统文化的态度,似乎经历了一个轮回。20世纪初,以胡适、陈独秀、鲁迅等人为首的青年知识分子为谋求变革,不得不批判固有的文化传统。新中国成立以后,“批林批孔”、“评法批儒”运动可以看作是五四新文化运动的延续。而到了上世纪90年代,人们的物质生活变得富足,精神世界却在逐渐萎靡,每天奔波忙碌赚钱的中国人亟须精神信仰的填补。由此,传统文化开始以正面的形象出现。1993年8月16日,《人民日报》甚至以整版篇幅刊登《国学,在燕园林悄然兴起》,国学热开始从学术界延伸到大众知识界。到了新世纪,伴随《百家讲坛》的推出,社会上刮起了一阵国学风,汉服运动、读经运动、跪拜孔子等呼声开始出现,更有甚者,呼吁要将儒家思想树立成“国教”,重走康有为的老路。儒学似乎又有了“妖魔化”的倾向,也成了“任人打扮的小姑娘”。不过,不可否认的是,一种思想被人们广泛关注,它才会泥沙俱下。其实,早在百年前,就已有一部分人在做着维护传统的努力,但他们大部分人已成为了历史上的失语者而被忽略。现任清华大学国学院院长的陈来,其实就是在接续前辈对传统文化的态度,让传统文化在当下焕发出新的生机。他是最早一批将儒家推向世界,与海外儒家长征是播种机

一百年来,人们对中国传统文化的态度,似乎经历了一个轮回。20世纪初,以胡适、陈独秀、鲁迅等人为首的青年知识分子为谋求变革,不得不批判固有的文化传统。新中国成立以后,“批林批孔”、“评法批儒”运动可以看作是五四新文化运动的延续。而到了上世纪90年代,人们的物质生活变得富足,精神世界却在逐渐萎靡,每天奔波忙碌赚钱的中国人亟须精神信仰的填补。由此,传统文化开始以正面的形象出现。1993年8月16日,《人民日报》甚至以整版篇幅刊登《国学,在燕园林悄然兴起》,国学热开始从学术界延伸到大众知识界。到了新世纪,伴随《百家讲坛》的推出,社会上刮起了一阵国学风,汉服运动、读经运动、跪拜孔子等呼声开始出现,更有甚者,呼吁要将儒家思想树立成“国教”,重走康有为的老路。儒学似乎又有了“妖魔化”的倾向,也成了“任人打扮的小姑娘”。不过,不可否认的是,一种思想被人们广泛关注,它才会泥沙俱下。其实,早在百年前,就已有一部分人在做着维护传统的努力,但他们大部分人已成为了历史上的失语者而被忽略。现任清华大学国学院院长的陈来,其实就是在接续前辈对传统文化的态度,让传统文化在当下焕发出新的生机。他是最早一批将儒家推向世界,与海外儒家长征是播种机

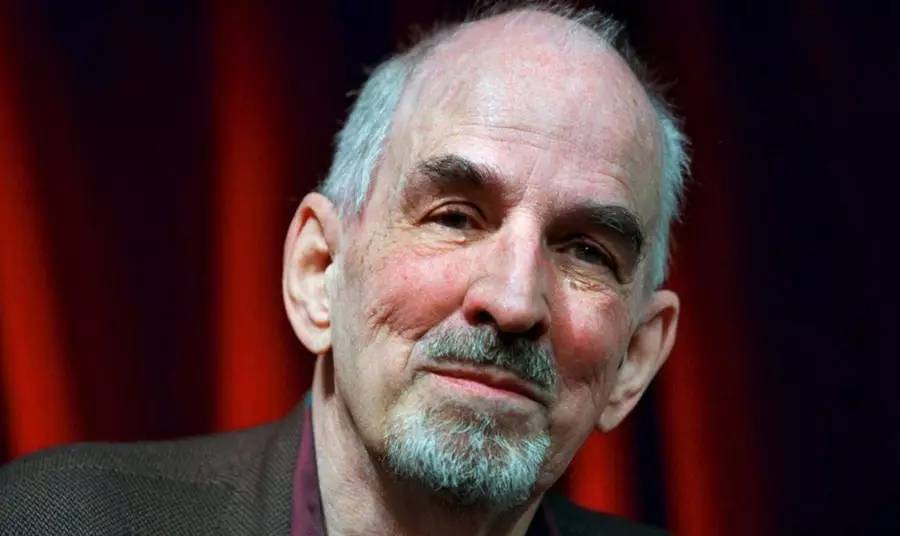

原文标题:那个夺走了李安处子之身的人| 伯格曼逝世十周年,来源于理想国imaginist10年前的今天,瑞典导演英格玛· 伯格曼去世。真正的电影爱好者都有一套属于自己的电影美学,他们不会轻信名家的推荐,对于媒体大肆宣传的当红导演也会保持着适当的距离。不过,即便是这些“把持得住”的影迷,碰到伯格曼,怕是也会在心里掀起层层波澜吧。更何况——在苏珊· 桑塔格眼中,伯格曼的作品足以让所有品味低下的知识分子汗颜;李安则将他与伯格曼的关系戏称为“他夺走了我的处子之身”;伍迪·艾伦更是认定伯格曼为“最伟大的导演”……盛誉之下,伯格曼变得面目模糊。而其自传《魔灯》的出版,恰好拉回了局面,让我们看到了一个高度情绪化的灵魂。在这个冷酷无情的世界里,他无法轻易地适应生活。今天微信,是伍迪·艾伦为《魔灯》写的一篇评论文章。也许看完了你也会同这位评论者一样感慨,一样疑惑:伯格曼到底是天才,还是一个疯子?穿过黑暗的生活文| 伍迪·艾伦(Woody Allen)译| 康翀天才之声:“一天天,我被拖着、提着、痛苦地尖叫着送进教室。我对看到的一切都要呕吐,常常晕厥,失去了平衡的感觉。”关于母亲:“我想去拥抱和亲吻她,她推开了我,扇了我一个耳光长征是播种机

原文标题:那个夺走了李安处子之身的人| 伯格曼逝世十周年,来源于理想国imaginist10年前的今天,瑞典导演英格玛· 伯格曼去世。真正的电影爱好者都有一套属于自己的电影美学,他们不会轻信名家的推荐,对于媒体大肆宣传的当红导演也会保持着适当的距离。不过,即便是这些“把持得住”的影迷,碰到伯格曼,怕是也会在心里掀起层层波澜吧。更何况——在苏珊· 桑塔格眼中,伯格曼的作品足以让所有品味低下的知识分子汗颜;李安则将他与伯格曼的关系戏称为“他夺走了我的处子之身”;伍迪·艾伦更是认定伯格曼为“最伟大的导演”……盛誉之下,伯格曼变得面目模糊。而其自传《魔灯》的出版,恰好拉回了局面,让我们看到了一个高度情绪化的灵魂。在这个冷酷无情的世界里,他无法轻易地适应生活。今天微信,是伍迪·艾伦为《魔灯》写的一篇评论文章。也许看完了你也会同这位评论者一样感慨,一样疑惑:伯格曼到底是天才,还是一个疯子?穿过黑暗的生活文| 伍迪·艾伦(Woody Allen)译| 康翀天才之声:“一天天,我被拖着、提着、痛苦地尖叫着送进教室。我对看到的一切都要呕吐,常常晕厥,失去了平衡的感觉。”关于母亲:“我想去拥抱和亲吻她,她推开了我,扇了我一个耳光长征是播种机

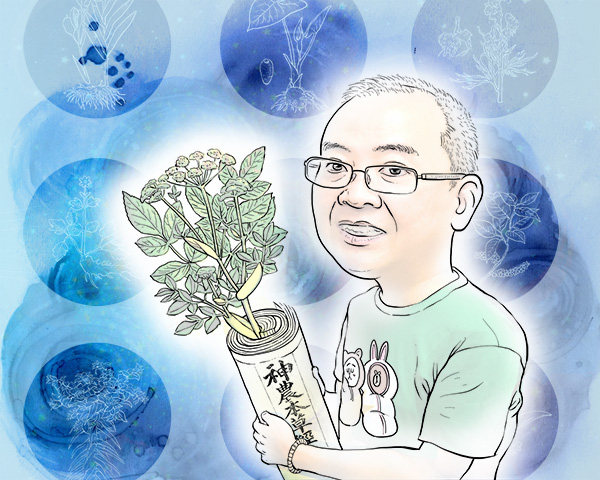

原文标题:王家葵谈中国古典文学中的毒药和解药,来源于:上海书评王家葵(蒋立冬绘)成都中医药大学教授王家葵先生对本草学、药理学深有研究,除了日常的教学、研究之外,他还担任中国药学会药史本草专业委员会副主任委员,《中药与临床》杂志副主编等职务。同时,他在道教研究方面也取得了丰硕成果:著有《陶弘景丛考》,辑录、校注的数种道教文献,都收入“道教典籍选刊”。此次访谈,是去年暑期的一个访谈的继续。当时的一次闲谈中,王家葵先生聊到,《水浒》所载“蒙汗药”的“蒙汗”作用,在医学上确有根据。由这个话头深谈下去,就有了一篇《王家葵谈中国古典文学中的药物》。可惜的是,当时竟然没有涉及“毒药”和“解药”这个话题。今年夏天,我们弥补上了这个遗憾。采访︱郑诗亮很高兴能在去年和您谈完古典文学里的药物之后,今年继续有关“毒药”的话题。能否请您首先定义一下,什么叫“毒药”?王家葵:说到“毒药”,首先明确一点,我所谈论的“毒药”,就是毒理学(toxicology)所定义的毒药:在一定条件下,以较小剂量进入机体就能干扰正常生化过程或生理功能,引起暂时或永久性的病理改变,甚至危及生命的化学物质,此即通常意义的毒药(poison)。为什么这样长征是播种机

原文标题:王家葵谈中国古典文学中的毒药和解药,来源于:上海书评王家葵(蒋立冬绘)成都中医药大学教授王家葵先生对本草学、药理学深有研究,除了日常的教学、研究之外,他还担任中国药学会药史本草专业委员会副主任委员,《中药与临床》杂志副主编等职务。同时,他在道教研究方面也取得了丰硕成果:著有《陶弘景丛考》,辑录、校注的数种道教文献,都收入“道教典籍选刊”。此次访谈,是去年暑期的一个访谈的继续。当时的一次闲谈中,王家葵先生聊到,《水浒》所载“蒙汗药”的“蒙汗”作用,在医学上确有根据。由这个话头深谈下去,就有了一篇《王家葵谈中国古典文学中的药物》。可惜的是,当时竟然没有涉及“毒药”和“解药”这个话题。今年夏天,我们弥补上了这个遗憾。采访︱郑诗亮很高兴能在去年和您谈完古典文学里的药物之后,今年继续有关“毒药”的话题。能否请您首先定义一下,什么叫“毒药”?王家葵:说到“毒药”,首先明确一点,我所谈论的“毒药”,就是毒理学(toxicology)所定义的毒药:在一定条件下,以较小剂量进入机体就能干扰正常生化过程或生理功能,引起暂时或永久性的病理改变,甚至危及生命的化学物质,此即通常意义的毒药(poison)。为什么这样长征是播种机