一直书写上海、讲述海派文化的作家王唯铭,近日推出了他的新作《蝶变上海:跌宕百年的海派叙事》(以下简称《蝶变上海》)。令人新奇的是,这样一本关于海派文化的书,王唯铭是从1860年的圆明园大火以及天津口岸、武汉口岸开始谈起的。而海派文化的代表人物,他则追溯到了明朝的徐光启。

《蝶变上海》运用了大量的历史资料,以颇具文学性的语言重新梳理了海派文化的来龙去脉,其中诸多人物的命运读来令人动容。

不过,对于现在我们所说的海派文化,王唯铭觉得其实准确的应该叫“后海派文化”。为什么?为什么用“蝶变”来形容上海?为什么如此开启海派文化书写?海派文化包含了哪些层面……带着这些问题,我们专访了作家王唯铭。

王唯铭

澎湃新闻:

您应该是从1980年代开始就一直书写上海了吧?

王唯铭:是的,我正式发表作品是1980年的元月一日。那个时候上海刊物几乎没有,《萌芽》还没有创刊,那个时候只有《上海文艺》,后来改成了《上海文学》。那个时候我还在工厂里,1972年,我进入上海广播器材厂当一名铣床工人。在很多老师和领导的鼓励下,我的写作慢慢、慢慢在成长,过程是缓慢的,我真是“笨鸟先飞”啊!1980年,我发表了生平第一篇作品,它就是报告文学《跨越第二台阶》;1981年,又发表了报告文学《我们这一代》。后来陆陆续续地发表了一些短篇小说、中篇小说,包括刊登在《收获》上的《今夜我无法拒绝》。由此,我在1987年加入了上海作家协会。

对上海这座城市的持续观察和有意识的书写,是从1988年开始的。或许与报告文学《我们这一代》有着某种关联,1988年我被介绍进了上海《青年报》,特别感谢时任《青年报》总编李智平、时任《青年报》特稿部主任陈保平的接纳,我成了一名新闻记者。对我来说,这是一个全新挑战。当时我每天都在城市里游走,拜访我的不同社会角色的朋友,渴望寻找每一个潜在的新闻点,过程称得上“疯狂”!在这个不断探察的过程中,我逐渐意识到,人们开始强有力地崇拜起物质,我们正在沿着“欲望大街”而行走,令人不安;但欲望之中又充满了动力,那是要让历史发生革命性变化的推动力。我在两篇纪实文学中表达了我的观察和想法,这两篇纪实文学都发表在了《收获》上。

澎湃新闻:您为什么会想到写《蝶变上海》这样一部作品呢?又是怎么想到用“蝶变”这个词的?

王唯铭:2012年,我受黎洪伟先生的邀请,对海派文化有了第一次比较系统的梳理和书写,于今刚好整十年。使用“蝶变”一词,主要还是因了它“破茧而出”的联想和画卷感。一开始,我想到的是“蜕变”,后来查了字典,发现“蜕变”与“蝶变”其实是同一个意思,但“蜕变”似乎不太好听,“蝶变”更好一点。上海的演化过程,某种意义上,便是一个壮美而华丽的过程。

“蝶变”的提出与我青少年时期的记忆和想法也有着朦胧却又确切的关联。少年时,总是在黄昏,许多次的雷暴雨过后的时候,我从居住的瑞华坊走到复兴中路,由东向西而去,分别经过了黄陂南路、马当路、淡水路,来到重庆南路。我总喜欢背靠复兴公园(法租界时期的法国公园)看着马路对面的大房。当时我十一岁,已读了陀思妥耶夫斯基的长篇小说《白痴》,虽然对其中的很多东西完全不明白,但小说的结尾让我印象深刻:一个美得可以推翻世界的女人被一把刀终结了生命,两个男人睡在她身边不走,发着高烧,吐出梦呓。这样一个病态而狂乱的场景,却真切地折射到了我的人生体悟中。我一边看着眼前的建筑,一边想着,他们三人,梅思金公爵、罗果静商人和美人娜斯泰谢·费里帕夫娜,会不会就出现在那里呢?因为眼前这栋建筑与我家截然不同,我家的石库门建筑苍白、简陋、寒碜,它们却是那么的优雅、高贵和神秘。我认为,一个人所面对的所有社会存在可称之为“文化”,人在其中,必然会深受影响。所以,当时的种种联想如同种子,播撒在了内心深处,如微光闪烁、真实存有,又经历了漫长的时光,引发了我内心的某种“蝶变”,又经不断的积累与沉淀,最终成就了此书的书写。

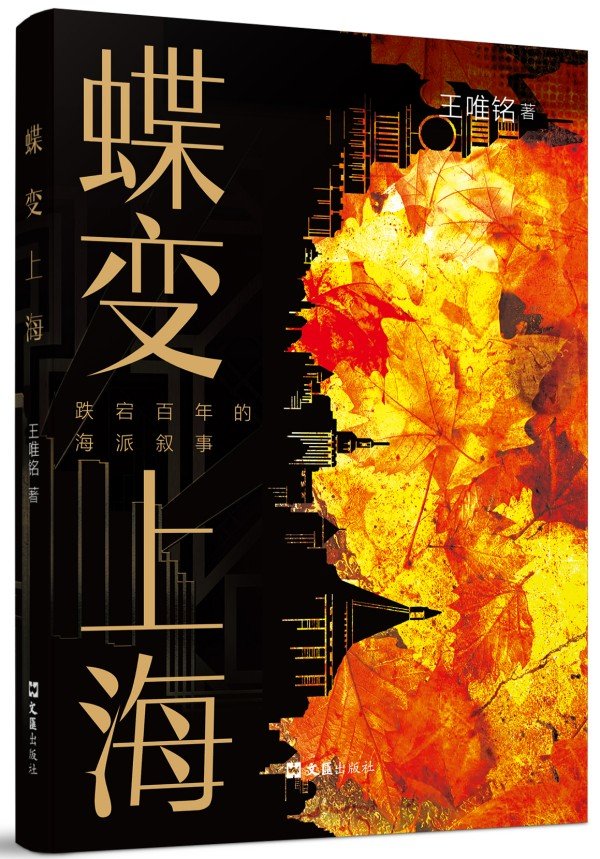

《蝶变上海:跌宕百年的海派叙事》

澎湃新闻:

《蝶变上海》的楔子是写火烧圆明园,以及第一章的前两节分别写天津口岸和武汉口岸,和海派文化看似没有什么关系,为什么您会这样安排呢?

王唯铭:海派文化的内涵固然十分重要,而将它形成的来龙去脉梳理清楚,亦十二分的必要。此前,我认为海派文化肇始于1843年,肇始于《南京条约》对“五口通商”的豪横要求中。经学习和思考后,我才知道,本质上,《南京条约》并没有在精神意义上真正击垮满清帝国,满清帝国的高层人物依然沉浸在自己的幻梦中。开放的五个口岸都在南方,也就是他们眼中的“南蛮之地”,未涉及到长江以北,不会威胁到统治。《南京条约》固然是中国历史的一个强力拐点,然真正迫使中国往前行走的是第二次鸦片战争,英法联军满怀傲慢,一把大火烧了象征着文明结晶的圆明园,让人痛心,让人耻辱。大火之后,满清帝国不得不同意的《天津条约》、《北京条约》,使得帝国开放了更多口岸,其中就包含了武汉和天津。武汉、天津的开放意义是重大的,那是因为武汉是整个中国的腹地,而天津则毗邻首都北京,分别代表着权威开始被渗透、被瓦解。我始终认为,上海自有风情,但无时无刻不与祖国、与民族的大命运连接在一起,海派文化的产生绝非单一维度,绝非几年光景、一蹴而就。这就是开篇如此布置的原因,也是本书的其中一处价值所在:对上海的全景式叙说。

被毁后的圆明园

再多谈一句,为什么武汉和天津开放,却没有产生汉派和津派文化呢?我曾就这个问题前往武汉讨教当地学者、专家,他们认为“汉派文化”是存在的。但我以为,他们所说的汉派文化和我们的海派文化性质大有不同,其中一点便是不具有榜样性,质素的密度、数量也不够,当然一切并无定论,还需要大家的探索和深思。

澎湃新闻:说起海派文化,我们似乎一般只会想到上世纪二三十年代,但您追溯至明代,聚焦于徐光启身上,这是怎么想到的呢?

王唯铭:说实话,视徐光启为海派文化典型人物为嚆矢,可能并不合适,他的出现还是偶然的。之所以聚焦徐光启,主要还是因为我个人比较关注天主教进入中国的这个过程。万历皇帝批准了利玛窦在中国传教,徐光启亦成为上海地区最早的天主教徒;康熙大帝允许传教士带来天文、绘画、建筑等等知识,却不允许传教,直到《天津条约》换文后才被改变。我查阅了五口通商的相关资料,除了宁波,其他三个地方都很排外,广州最甚。上海虽有排外,程度轻微,且多半系道台、知县所鼓动。在这一点上,我认为这与上海温和与包容的地域文化有着比较深切的关系。天生的包容性,一方面脱胎于上海河道纵横、水网密布所造成的“柔情似水”,另一方面或许可以遥遥勾连至天主教徒徐光启的那段时光。

澎湃新闻:写这样一本书,您需要查找很多资料,具体情形可以和我们说说吗?您会去哪里查找这些资料?

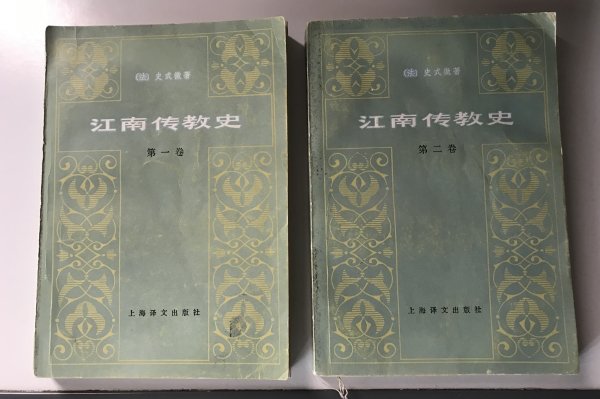

王唯铭:若说查找资料,那实在太多、太多,数不胜数。仅近些年,“功利性阅读”让我印象深刻的就有费正清的《剑桥中国晚清史》、《剑桥中国民国史》。美国记者、作家霍塞的《出卖上海滩》,我亦烂熟于心,很多信息,我正是从他的表述里获知和提取。此外,还有梅朋、傅里德的《上海法租界史》、徐公肃等人的《上海公共租界史稿》、史式微的《江南传教史》、于醒民的《上海:1862年》、贝尔纳·布里赛的《上海:东方的巴黎》,如此等等,不一而足。有一个很大的遗憾,因能力有限,我看的全是翻译本,一些暂时还未翻译过来但对上海开埠时期有着特别说明的著作,譬如阿礼国的《大君之都》、麦克莱伦的《上海史话》,我就没有读到。至于“非功利”的对上海、对她的文化的阅读,那就更不用说了,我在上海广播器材厂做青工的时期,整十年,几乎天天都是在图书馆度过的,其中印象深刻的是对李约瑟的《中国科技史》的阅读,一套八本,它们也可以称为我后来海派叙事的最早种子。进报社之后,生活节奏的变化,图书馆去得少了,主要是把书买回来,在家读,感觉更方便。总之,因“海派叙事”而产生的阅读,是一个很漫长的过程,所需时间长达数十年。提笔之前读得越多,写作时候就多了得心应手之感。

费正清的《剑桥中国晚清史》

《上海公共租界史稿》

贝尔纳·布里赛《上海:东方的巴黎》

史式微所著《江南传教史》,托朋友购来,原价也就上册1元3角,下册1元2角,统共2元5角。结果对方开价,大约后面加了两个零,也买下了

澎湃新闻:

您在之前的一些讲座中提到了书中的部分内容,成书的时候有没有做一些新的修订?跟当时讲座的内容有什么区别吗?

王唯铭:除却口语、书面语的差异,讲座中没有提到的就是“上海意识”这个概念。即便《蝶变上海》成书之后,我意识到这是一个遗憾,全书没有围绕这一点作更充分的叙述,但“上海意识”,应该是全书的核心点。新书首发直播那日,我将作重点讲述,因为“上海意识”正是海派文化最终形成的前置发生。当西方列强强行打开中国大门的时候,一开始,官方与民众都对之加以排斥,洋场叫作“夷场”,西餐叫作“番菜”,包含了很浓的藐视和轻蔑,时人站在我们本土文化的立场,以自认为更优越的角度去看待事物的。“夷”一类的称呼,直到开埠30年后,也就是1870年代,才逐渐被取消。这一点既和时局有着莫大关联,和民众的态度也分不开。民众在和西方人接触的时候,从最初的仇视变成鄙视,接着是对峙,然后部分和解,最后是融合。循序渐进的过程,慢慢成形了“上海意识”。我的一个观点是,海派文化功德圆满的高峰期为二十世纪三十年代,1943年租界被归还是注解海派文化的一个特殊时间点。再到1949年以后,海派文化自然而然地演变成了后海派文化——一定要加这个“后”字,不然就是在滥用概念。因为1949年之后,整个政治制度、意识形态和思想观念都改变了,于开埠一百年后形成的海派文化已然失去了它赖以存在的基础。不过,有些东西可以突破观念、秩序、制度而留存下来,其中之一便是上海意识。上海意识是海派文化中最重要的组成部分,它又由三方面构成:现实主义、趋新观念、包容态度。现实主义无疑是奠基;趋新观念早在晚清时就开始了,比如听戏不能坐在最后一排,乘坐的轿子有形制要求,追求时髦的风气在当时就很炽烈;包容态度前面我已有提到,这与上海丰沛的水资源有着隐秘而玄妙的联系。

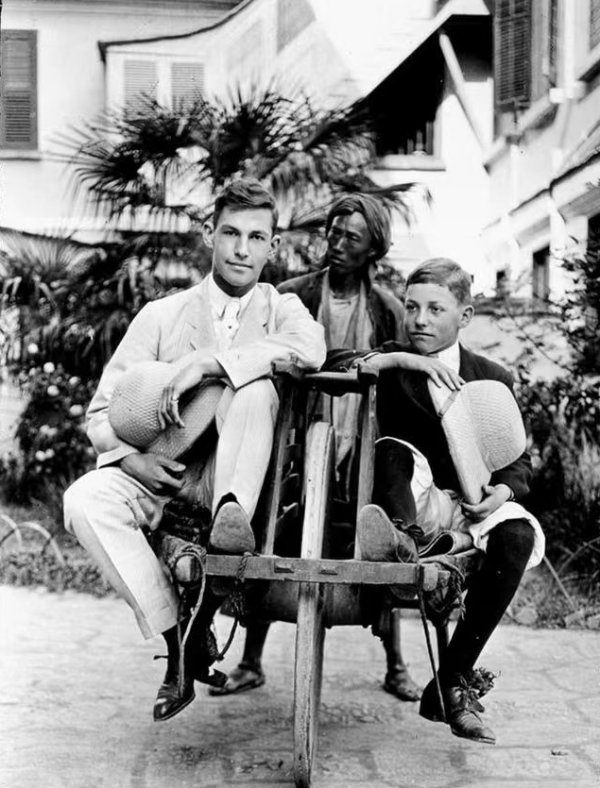

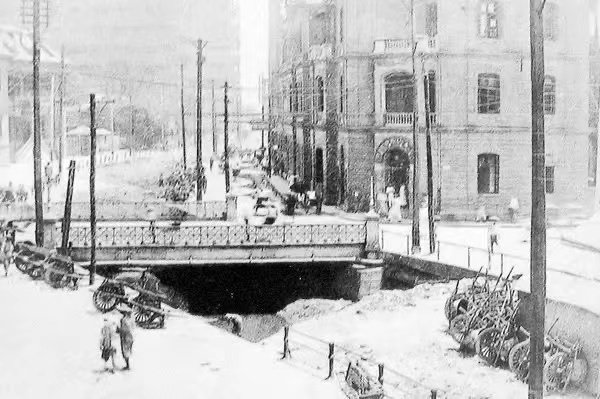

洋场诸景

洋泾浜填没的场景

除却上海意识,海派文化还有两个组成层面。一个是西方工业文明所带来的种种器物,还有一个就是生活方式。曾经有人问我,王老师,海派文化好像现在变成一件旗袍了,海派文化不可能是旗袍吧,你怎么看?现在我的回答是:旗袍确实是海派文化的其中一个构成,但属于很小的一个部分。刚才我说了海派文化有三个层面构成,人人皆知的旗袍是第三层面的一部分,按照我个人分类,第三层面里至少生存着六大文化,即建筑文化、跑马文化、西餐文化、舞厅文化、电影文化和时装文化,时装文化中有着上海百姓耳熟能详的旗袍文化。其实远不止这六大类,仅就交通文化而言,在开埠四十年后的上海大都会,我们不就目击了米拉引进的东洋车?东洋车又演化成了黄包车。与此同时,上海滩一一奔驰着风流至极的亨斯美马车。这还没有完,1908年,上海有了有轨电车。如此等等,所有这些在《蝶变上海》中都有论述。

国泰电影院(图片来源:视觉中国)

ArtDeco风格建筑,海派文化功德圆满

洋场时髦的黄包车、亨斯美马车

澎湃新闻:

除了这本《蝶变上海》,您还有什么新作的安排和计划吗?

王唯铭:对我来说,最为喜悦的是,我的生命似乎又回到了最初的理想原点,去年至今年上半年,我完成了个人第四本长篇小说《寒水》的二稿。前面三本早已出版,《迷城·血》、《迷城·伤》和《亲爱的,飞》。目下,已经写完尚未付梓的有两本,一本叫《发生》,一本就是《寒水》。今年11月后,我又将全身心地投入对长篇小说《寒水》的修改。每个作者对自己的作品都有特定的审美理想,我希望通过《寒水》这部作品,去追求那种“史诗美”。此外,我非常热望自己能够写一本类似回忆录的作品,书名已经想好,叫做《我的时代,我的朋友,我的情感》。至今为止的人生中,我遇到过的其中许多好友,我很想通过此书将自己对他们的感谢有一个充分表达,正是他们,帮助我捍卫了“灵魂自由”,没有这样的灵魂自由,我的生命便将毫无价值。这本书会记录我的情感和记忆。但不仅仅如此,它还将是我对我所生活的时代的思考和惊觉:它的浩瀚、它的错综、它的光明、它的阴郁,它所蕴含着的所有让人敬畏的力量。

(文中图片除注明外均由受访者提供)

相关:

4-1!王艺迪击败日本名将,晋级亚洲杯女单决赛,捍卫国乒荣誉11月19日,乒乓球亚洲杯最后一个比赛日,女单半决赛,王艺迪以4-1击败日本名将早田希娜,晋级四强,接下来的对手是巴特拉vs伊藤美诚之间的胜者。这场比赛王艺迪表现出色,淘汰对手,女单决赛将会在今天晚上18点进..

丁俊晖讲出6-0奥沙利文原因!小丁终于成熟了,还有好消息等他2022斯诺克英锦赛1/4决赛,在第30次“丁奥会”中,丁俊晖一改近年来的低迷状态,面对老对手全场占据主动连赢6局,尤其是状态延续到最后一局,还用单杆131分的精彩比分结束比赛,最终6-0战胜奥沙利文,终结了对阵“..