几天前,中国作家协会公示了一份名单,“文二代”贾平凹之女贾浅浅名列其中。争议随之而起:作协的入选门槛已经这么低了吗?

正如她的诗歌被重新翻出来所呈现的那般,这并非贾浅浅第一次进入大众视野。2021年,批评家唐小林发文《贾浅浅爆红,凸显诗坛乱象》,让贾浅浅和她的诗歌首次置于公众审视之下。之前,有网友以“浅浅体”命名其诗歌,如今则直接称为“屎尿体”……

当然,围绕贾浅浅的争议表面上好像是在讨论诗歌,其实内里大家讨论的,更多是社会资本传递的现象,比如父辈的人脉、职位、经济实力,对儿女成长有哪些帮助。

但是让我们回到诗歌本身,关于贾浅浅作品的争议,可以归纳到大家对新诗本身的质疑与争议之中——贾浅浅的作品通篇“屎尿屁”、滥用回车键,怎么堪称诗歌这一高雅的文学形式?

在诗人廖伟棠新书《我偏爱读诗的荒谬》中,他如此总结人们对于新诗的质疑——“都不押韵,这叫诗吗?你把散文分行了,就能说是诗吗?你写得这么难懂,是让我们猜谜,还是压根在故弄玄虚呢?”

新诗在中国诞生已经超过一百年,但对于大部分人来说,它仍然既熟悉又陌生。熟悉在于,大家都知道胡适、徐志摩、戴望舒这些早期著名的新诗诗人,都读过《人间四月天》《再别康桥》《面朝大海,春暖花开》这些名篇;陌生在于,某些人对于新诗的印象,过了一百年,却仍停留在表面。

诸多误会加在新诗身上,使得真正的新诗一直不为大多数人所见。下文中,廖伟棠从两个最常见的对新诗的质疑展开——新诗是分了行的散文吗?口语是前卫的标准吗?

在廖伟棠看来:“自由诗的自由,在于诗情运行的时候是自由的,到了某种程度,分不分行已经并不重要了……我们所用的语言就是口语,我写的诗是我生活的一部分,也是我口语的一部分。”

而当我们以此重新再去阅读贾浅浅的诗歌,对于其作品的评判角度,或许也就更为丰富了。

一、新诗是分了行的散文吗?

网络上常有人为了讽刺新诗,把一篇散文,甚至一篇无趣的讲义或公文分行,说这就是现代诗,讽刺新诗诗人不过就是会分行而已。有句话更刻薄,说会按回车键就是诗人。新诗诗人对这种讽刺已经见怪不怪,往往一笑了之。

为什么诗歌要分行?我听过一个笑话—也不是笑话,是个真事。以前香港的报章给诗算稿费,通常按行数来算,导致有些穷困潦倒的诗人为了多要点稿费,拼命分行,一两个字就一行,把明明可能只有一百字的一首诗,硬是分出几十行来。写散文和小说的人看不过去,觉得凭什么你这样分行,比我密匝匝写满一篇的稿费还多?

其实严肃的诗歌,分行或者不分行,并不重要,它对应着上一讲所说的诗歌内在的音乐性,也就是一种情绪的流动。分行,怎么分,在哪里分,甚至不分行,就跟自由诗的自由,在于诗情运行的时候是自由的,分不分行已经并不重要了。音乐里的切分、节拍、一个乐句在哪里断是相似的,不是只有像旧体诗那种豆腐一样整齐的分行,才是分行的正确方式。

很多人介意的是,诗要是不分行,和散文有什么区别?前面我也提到过,大诗人废名的高见是,新诗和旧诗的分别不在于是不是白话,而是旧诗内容是散文的,新诗内容是诗的。

因为废名认为,旧诗已经成为一种抽象的调子,实质上它的内容用散文就可以表述。而新诗要回归到真正的诗的自由中去。新诗所用的文字,其唯一的条件乃是散文的文法,其余的事件只能算是诗人作诗的自由了。用韵不用韵都没有关系,真正的好诗不靠诗的修饰,也能传递一种强烈的诗情。

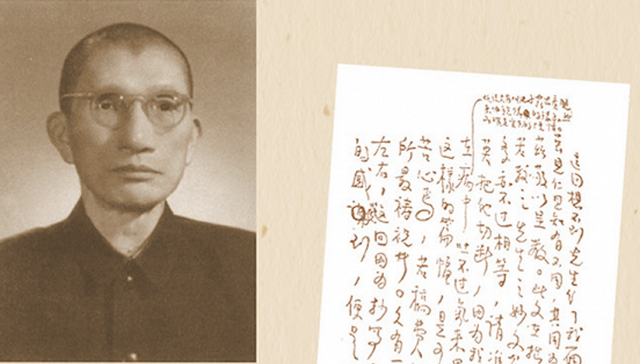

废名与废名致林语堂信手记

这一点,后来在可以称为其弟子的诗人林庚身上又得到深化。林庚是研究唐诗和古文学的大家,同时也是一位大诗人。但林庚最早在诗坛出名,还是因为他曾经被戴望舒专门批判过。

林庚最初也尝试写新月派那种格律体的新诗,一块一块的豆腐干,里面充满从古典诗挪来的诗情画意。于是作为一位诗歌的革命者,戴望舒写了长文批判他,说他是直接把古诗翻译成新诗,只不过用新诗的模样去包裹古诗的骨子。

戴望舒还更过分,他做了一番演习,把一些古诗翻译成林庚体的新诗,又把林庚的诗翻译成古诗风,这些诗翻译过来都像模像样,好像是过得去的好诗。

不过,林庚没有受到戴望舒的打击,反而从这里开始反思自己的格律诗的限制,从而创立了“自然诗”的概念。他期待一种如宇宙之无言而含有一切,也便如宇宙之均匀从容地拥有自然谐和的形体的诗。

最终林庚也走向一种自由诗,但他重新思考了自由诗的自由。他说,许多人觉得,自由诗不过是形式自由的诗而已,这实在是今日自由诗的危机。

诗的自由去到极端会是什么状况呢?这就回到刚才说的散文化这一点了。一首好诗的散文化跟一首诗本质是散文是彻底不同的。

自由诗的自由,在于诗情运行的时候是自由的,到了某种程度,分不分行已经并不重要了。分行只不过是诗人把自己的感受提供给读者,为他发出内心的节奏提供方便而已。诗人把一句诗分行分行再分行,只是为了提醒你,读的时候在这里应该停顿停顿再停顿。但如果不分行,也并不妨碍一个优秀的诗人写出内心的波澜曲折。

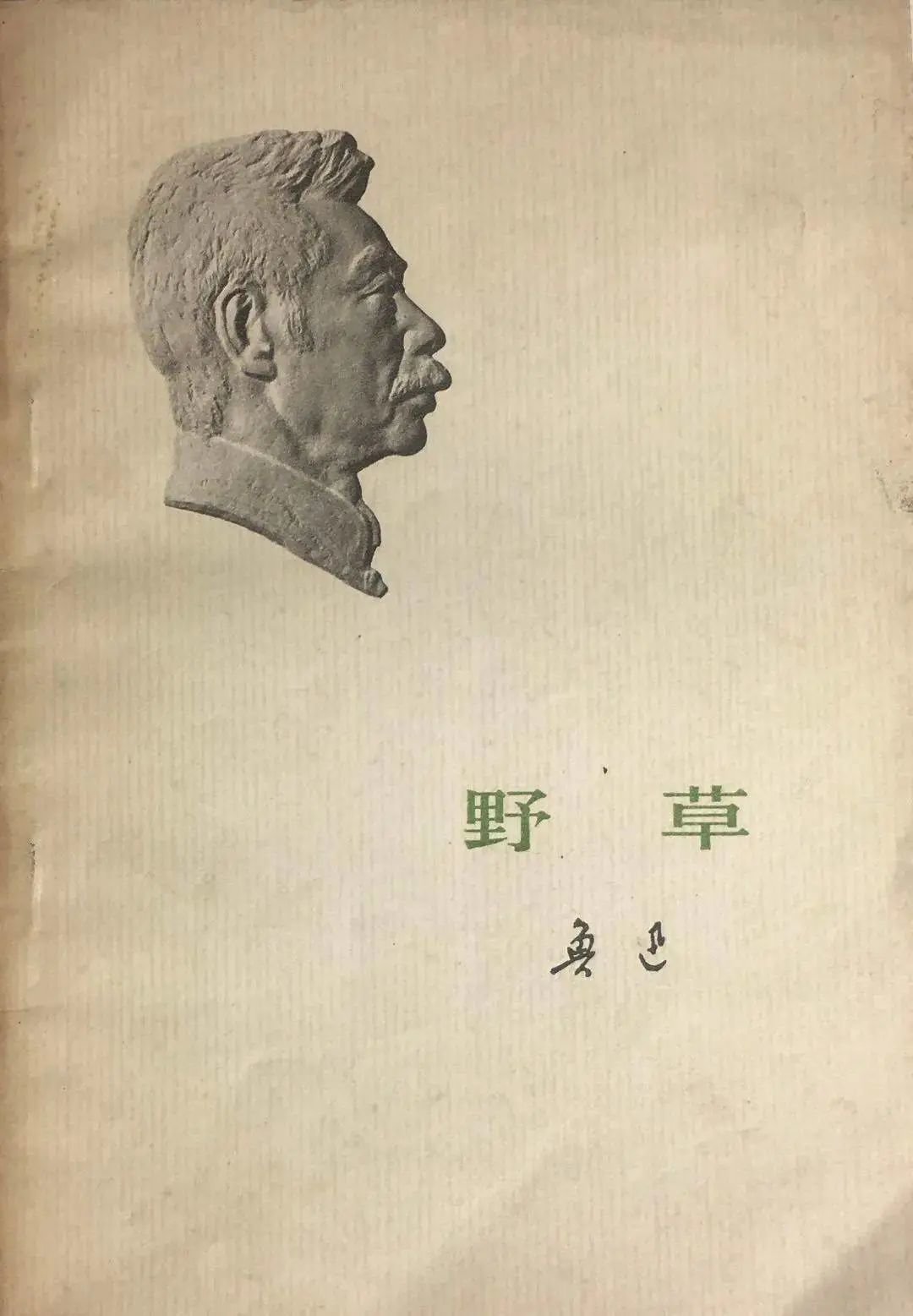

散文诗就是其中最极端的一种形式,它根本不分行,表面看起来是散文,但一首好的散文诗,骨子里彻底是诗的。我认为鲁迅的《野草》是中国新诗史上第一本真正成熟的新诗集,他采取的就是散文诗的形式。

《野草》,人民文学出版社,1973年出版

台湾另外一位我很喜欢的诗人商禽,也是以写散文诗著称,鲁迅之后散文诗写得最好的,我认为就是商禽的名作《长颈鹿》,我们来感受一下,散文诗节奏的变化以及是什么让它跟散文区分开来。

长颈鹿

商禽

那个年轻的狱卒发觉囚犯们每次体格检查时身长的逐月增加都是在脖子之后,他报告典狱长说:“长官,窗子太高了!”而他得到的回答却是:“不,他们瞻望岁月。”

仁慈的青年狱卒,不识岁月的容颜,不知岁月的籍贯,不明岁月的行踪;乃夜夜往动物园中,到长颈鹿栏下,去逡巡,去守候。

就这么两段,像鸟一样,来往于诗和散文之间,变换出许多节奏。第一句是长长的二十多个字的长句。“那个年轻的狱卒发现囚犯们每次体格检查时身长的逐月增加都是在脖子之后”,是不是就像一只长颈鹿的脖子呢?

诗真是非常奇妙,它既有视觉元素又有音乐元素,这长得喘不过气来的感觉,就好像一个囚犯服着无穷无尽的刑,他们也不知道要经历多长的岁月才能重新获得自由。

另一方面这又呼应着一个超现实的景象——巡逻的狱卒发现囚犯长高了,他们的脖子越伸越长。但年老的典狱长告诉他,不是因为窗子太高他们才要伸长脖子,是他们在瞻望岁月。岁月漫长地流逝着,囚犯的脖子越伸越长,越伸越长也看不到尽头。

这已经是一次分裂,一次戏剧,把整个情境一下子倒转过来。接着第二段,节奏又变了。“仁慈的青年狱卒,不识岁月的容颜,不知岁月的籍贯,不明岁月的行踪”,一串排比句倾泻下来,慢慢收住,到最后,由七字的排比变成三字的排列,“去逡巡,去守候”,余音渺渺,让人恨不得要穷尽下去,却在这里停下来了。

到底他去长颈鹿的笼子外守候,看到了什么呢?他能看到这长颈鹿获得自由吗?当然不能,它就是动物园里的囚徒,怎么能获得自由呢?这个狱卒的守候,其实也是在发现另一点,除了笼子里的长颈鹿,除了监狱里的囚犯,他自己也成了岁月的囚徒。

音韵的节奏,到这里突然停止,是有一种遗憾要留给我们,这就是诗歌的言外之意。这时候就需要更进一步地代入,在这么一个囚笼里面,你能不能意识得到,你自己也是岁月的囚徒呢?其实我们每一个人都是。

二、口语是前卫的标准吗?

做爱之后,动物感伤

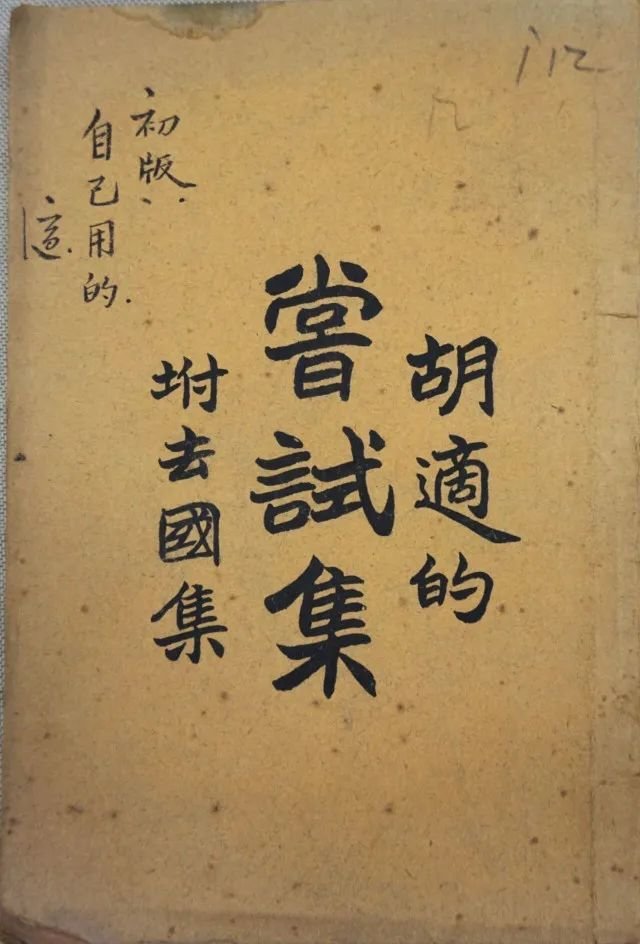

1920年,胡适出版《尝试集》,新诗开始作为一种区别于旧诗的诗歌形式被注意。其中,最为大家关注的特征之一,就是新诗所使用的口语。

胡适初版《尝试集》

我们先来看看胡适先生的这首《湖上》,它也许是中国新诗最早的口语诗之一。

湖上

胡适

水上一个萤火,

水里一个萤火,

平排着,

轻轻地,

打我们的船边飞过,

他们俩儿越飞越近,

渐渐地并作了一个。

胡适出生于十九世纪末,二十世纪六十年代去世。他是中国现代文学新诗,甚至可以说是现代华人文明的先行者之一。他对现代文学最大的影响,也是对诗歌的最大影响,就是他出版了号称是第一本新诗的诗集《尝试集》。《尝试集》是在1920年出版的,我们一般会把1920年定为新诗的诞生之年。

但《尝试集》本身正如其名是一种尝试,里面很多诗还是脱不了旧诗的调子和习惯用法。如果非要比较,我觉得鲁迅先生的《野草集》比《尝试集》更加前卫,不过我们且看看胡适先生是怎样努力奠定口语作为新诗的基本标准的。

这首《湖上》,平易地描述一个场景,这个场景又好像别有诗意,它既是美的,又让人想象很多美以外的事物。因为它写的是两个人在湖上泛舟,1920年的两个人。他们看到旁边有萤火虫飞过来,事实上只有一只萤火虫,但萤火虫在湖面的倒影就像它的伴侣一样。所以当萤火虫降落到水面时,它们渐渐地并作一个。

这首诗写的是萤火虫,但船里面坐着的是“我们”,可以想象,胡适把自己和一起坐船的人的感情投射到这只萤火虫上去了。他渴望着两个人的心灵也能像这只萤火虫和它的倒影一样相融为一。

这种感情就是他所说的“言之有物”,它是一种新鲜的感情。无论是爱情也好,友情也好,一个人渴望能跟他的灵魂伴侣融为一体,这种感情在古诗里是罕有的。古诗即使意识到这种感情,也会避而不谈。

这首诗还有一点很有特色,它没有使用传统的对仗手法,而是用文字白描地模拟着萤火虫的倒影,第一行和第二行、第三行和第四行都构成倒影的感觉,但又不是对仗。如此看来,新诗从刚刚诞生起,就用口语来建构起有别于旧诗的场景,用口语来表达只有口语能表达的现代的情感,而不只是在炫耀口语本身的独立。胡适就这么明明白白地写下来了,但这个明明白白非常不容易,他用的是我们平常说话的基调。这个基调跟旧诗很不一样,旧诗里我们经常会使用象征、隐喻,绕着圈子去说。所以胡适在《文学改良刍议》里特别强调,不要学古人。

不要学古人,那我们现代人应该怎样做呢?

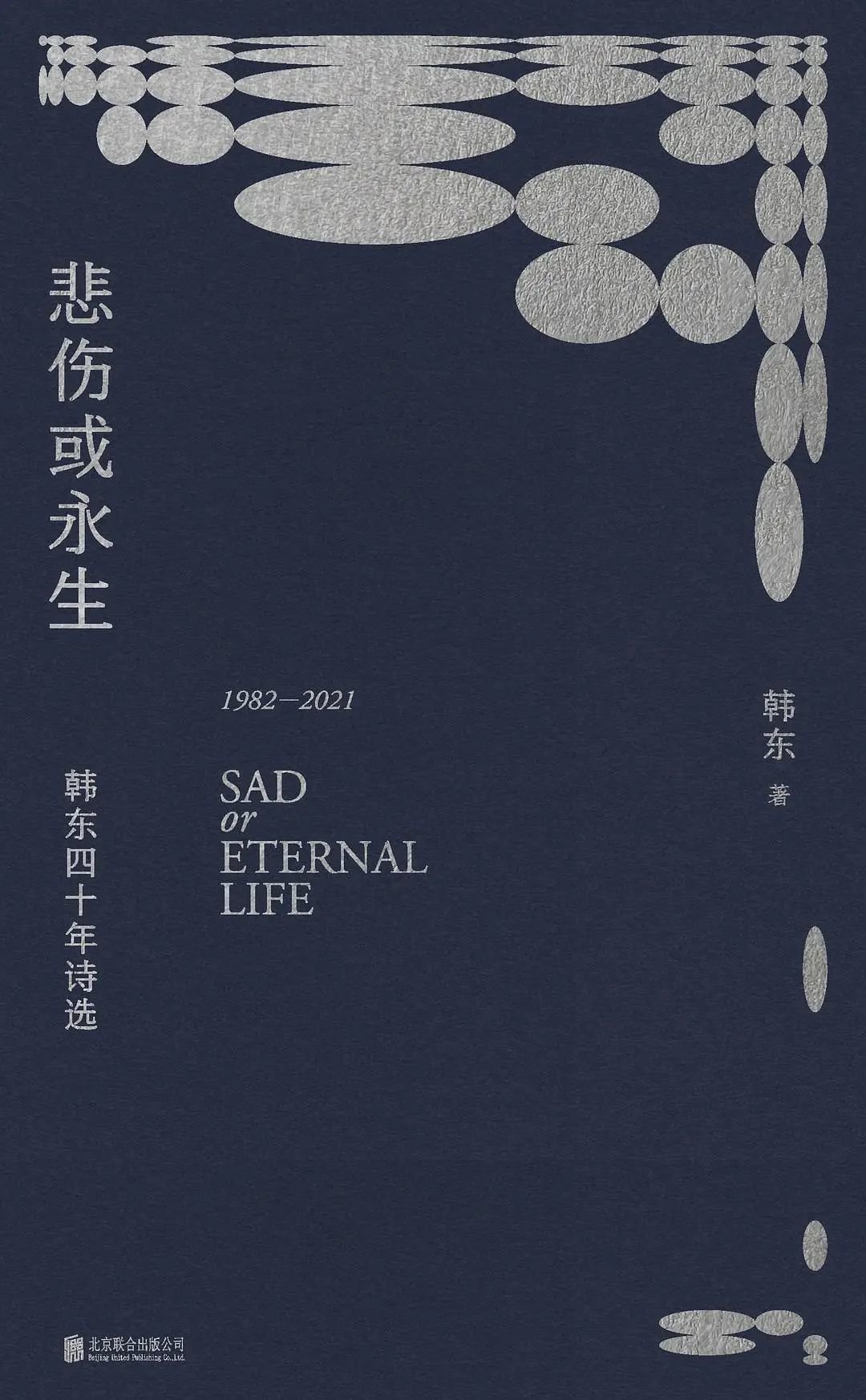

我们再来看看韩东的《甲乙》。

甲乙

韩东

甲乙二人分别从床的两边下床

甲在系鞋带。背对着他的乙也在系鞋带

甲的前面是一扇窗户,因此他看见了街景

和一根横过来的树枝。树身被墙挡住了

因此他只好从刚要被挡住的地方往回看

树枝,越来越细,直到末梢

离另一边的墙,还有好大一截

空着,什么也没有,没有树枝、街景

也许仅仅是天空。甲再(第二次)往回看

头向左移了五厘米,或向前

也移了五厘米,或向左的同时也向前

不止五厘米,总之是为了看得更多

更多的树枝,更少的空白。左眼比右眼

看得更多。它们之间的距离是三厘米

但多看见的树枝都不止三厘米

他(甲)以这样的差距再看街景

闭上左眼,然后闭上右眼睁开左眼

然后再闭上左眼。到目前为止两只眼睛

都已闭上。甲什么也不看。甲系鞋带的时候

不用看,不用看自己的脚,先左后右

两只都已系好了。四岁时就已学会

五岁受到表扬,六岁已很熟练

这是甲七岁以后的某一天,三十岁的某一天或

六十岁的某一天,他仍能弯腰系自己的鞋带

只是把乙忽略得太久了。这是我们

(首先是作者)与甲一起犯下的错误

她(乙)从另一边下床,面对一只碗柜

隔着玻璃或纱窗看见了甲所没有看见的餐具

为叙述的完整起见还必须指出

当乙系好鞋带起立,流下了本属于甲的精液

韩东这首《甲乙》讲述了一个类似小说一样的场景,前面高度克制压抑,直到最后,才点出甲乙两人的关系和在这首诗之前可能有过的激情。

正所谓做爱之后,动物感伤。这首《甲乙》写的就是做爱之后的虚无感。这种虚无感,通过一种奇怪的语言来完成。说是口语也可以,但我觉得它更接近一种说明书般的语言,清晰明了,简单直接。

当韩东代入某个旁观者的角色,冷冰冰地描述着甲在干什么的同时,他又总是在暗示着一种藏得很深的绝望或虚无之感。他一直在描写一些具体的事物,他不直接荡开去写那些不在的事物。那不在的事物,就有点像一个人空落落的心,像树梢与另一边的墙,中间有一大截是空的。他花了好几行字去描写这空。

当写他系鞋带的时候,又超脱现实所见,去写他的回忆和他六十岁时可能的样子。这些都是在写实主义的口语以外旁逸斜出的,对比的是这首诗所使用的那种僵化的口语。很多以口语为前卫的诗人,或者说韩东的崇拜者,往往只看到了这首诗的最后一句,那个让他们兴奋的描述,“流下了本属于甲的精液”。

实际上如果没有前面铺陈的所有工具化的口语的僵化,“精液”二字不会显得这么触目惊心。这个触目惊心来自人竟然可以关注于非两人关系的东西如此之多,而到最后甲乙之间仅仅剩下这么一点维系,不是性,不是性器官,而只是一个性的遗留物。

这就是韩东对诗歌口语的理解。

诗歌的口语标准从胡适提出,发展到今天,已经更迭好几轮。从最初强调口语的形式化,到韩东以口语的形式讽刺形式,几十年来,诗人们从未停止对诗歌语言的探索与尝试,而每一次奇妙的尝试,都更新着我们对文字的感受。

《悲伤或永生:韩东四十年诗选(1982-2021)》

诗神的望远镜,要倒过来用

诗歌里的口语曾经与前卫画上等号,但口语化的诗就一定前卫吗?前卫的诗就不得不口语吗?发展到今天,曾经将我们从旧体诗韵律韵脚中解放出来的口语,似乎又成了一种新的标准,或者说桎梏。

对于诗歌里的口语与前卫的关系,诗人们也从来都莫衷一是。最近这几十年,中国新诗就发生过一个争辩,有人号称自己是民间派,有人号称自己是学院派。民间派认为区别两者最简单的一点就是,民间派用的是口语,学院派用的不是口语。但学院派说我的语言也是口语,是我们的口语,口语并不是一个被垄断的标准。

到后来口语就变成这样一种终南捷径,好像使用口语就是前卫的,青春的,不羁的。这一点在很多所谓的“废话派”诗人那里就看得到,他们对口语幻象有一种自矜。

口语并不是只有一种。我们所用的语言就是口语,我写的诗是我生活的一部分,也是我口语的一部分。而无论口语还是书面语,都是语言本身,它都需要我们诗人使用各种不同的炼金术去锤炼出它的光泽。好的口语诗歌,它的前卫是不是只能依赖于口语这种简单的、缺乏更多变化的语言呢?我们来读读张枣的《望远镜》。

望远镜

张枣

我们的望远镜像五月的一支歌谣

鲜花般的讴歌你走来时的静寂

它看见世界把自己缩小又缩小,并将

距离化成一片晚风,夜莺的一点泪滴

它看见生命多么浩大,呵,不,它是闻到了

这一切;迷途的玫瑰正找回来

像你一样奔赴幽会;岁月正脱离

一部痛苦的书,并把自己交给浏亮的雨后的

长笛;呵,快一点,再快一点,越阡度陌

不再被别的什么耽延;让它更紧张地

闻着,呓语着你浴后的耳环发鬓

请让水抵达天堂,飞鸣的箭不再自已

啊,无穷的山水,你腕上羞怯的脉搏

神的望远镜像五月的一支歌谣

看见我们更清晰,更集中,永远是孩子

神的望远镜还听见我们海誓山盟

这首《望远镜》是张枣比较早期的诗,那个时候的张枣是个少年一样的诗人。他最著名的诗,就是《镜中》,“想起一生中后悔的事 / 梅花便落满了南山”。同样是镜,我觉得《望远镜》之镜比《镜中》那面古典主义美学的镜更加具有魔法,因为它直接跟我们的语言有关。

语言是怎样被运用的,语言怎样运用才能令整个世界为之变换?在这首诗的第三句,就暗示出奥秘在哪里。“它看见世界把自己缩小又缩小”,我们在怎样的情况下使用望远镜能看到世界是缩小的呢?那就是我们像一个顽皮的小孩一样,把望远镜倒过来看,而不是像大人那样当作一个工具使用。

这里的望远镜就像诗人手中的语言一样,诗人使用语言不是工具性地去使用,他是有所创造,并且是充满了想象力地去使用。当我们让望远镜脱离它原来的意味,不再用于望远,而索性制造出远方的时候,诗就诞生了。

诗人是怎样制造出远方的?他把距离化成一片晚风,而不是让距离消失、让两个人紧紧地抱在一起。他认为两个人的关系,并不是抱在一起就成的,而是像晚风那样,有一种温柔的若有若无的联系,是恰到好处的。它既像晚风一样浩大辽远,又像夜莺的泪滴那么渺小,却在这一点渺小的泪滴里,藏着生命的浩荡。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,像杜甫所想象的,一朵花、一只鸟也和我们一样共同承载着生命的浩荡。

魔法开始了。不但空间被拉远,被倒过来,时间也变得可以操控,“迷途的玫瑰正找回来”,像坐了时间穿梭机一样,时间倒流了;“岁月正脱离 / 一部痛苦的书”,岁月不再像历史所记载的那样充满痛苦,而是归还到嘹亮的雨后的长笛,充满少年心气的清新。

诗人张枣(1962—2010)

在这首诗里,时间简直是可以调节的,可以忽快忽慢。当需要快的时候,它就像古诗一样“越陌度阡”。“越陌度阡”是曹操《短歌行》里的句子,表达他对贤人的渴望。同时诗中又使用一个西方典故,“飞鸣的箭不再自已”,这是哲学典故中著名的“芝诺之箭”,一支射出去的箭,它无时无刻不是静止的。

为什么说一支射出去的箭是静止的呢?因为它的每一个切片都是凝固的。静止的箭是时间之缓慢的一个趋及极限的状态。诗人这里使用,就是为了形成跟“越陌度阡”的对比:当你想一个人,你的时间是怎样流逝的,你不想一个人又是怎样。

其实这一切都是为了显示出张枣对语言的期待。所以他最后不说我们的望远镜,他说是神的望远镜。这个神是诗神,也是人类命运之神。在他的《望远镜》中,我们都倒转回最初的状态,孩子的状态。

这时候望远镜具有了听力,它听见的是我们的海誓山盟,这里的海誓山盟回复到字面上的意义,是大海在发誓,大山在订盟。这首诗既是语言的魔法,又是感情的魔法。只要我们有如此诚挚的感情,世界的一切都为我们敞开,为我们倒转,为我们变快变慢。

这首诗的语言,有一些好像是很浪漫主义的,甚至是书呆子气的,“迷途的玫瑰”,“岁月正脱离”,“生命多么浩大”,这一切在所谓的口语诗意味着前卫的标准里,难道就是陈腐的吗?难道它是书面语?它就不能让一首诗进行一个最大胆的实验吗?

这首诗里的实验是很多号称用诗歌进行艺术实验的诗都做不到的。因为它实验的是语言的魔法本身。望远镜变成魔法师手中的那一根魔杖,它可以把一个人心中的和眼中的风景,他行走的风景和他所期待的风景,统统变成一个全新的世界。

如果说前卫,又有谁能前卫得过这样一个像装置艺术似的望远镜所变化出来的世间呢?

回到胡适的时代,口语当然是打破从前枷锁的一种方法,一定程度上,也正是口语为我们带来了新诗。但即便如此,这种从前解放了我们的形式,也不该成为今天的桎梏。

本文摘选自

《我偏爱读诗的荒谬》

副标题:现代诗的三十堂课

作者:廖伟棠

出品方:一頁folio

出版社:北京燕山出版社

出版年:2022-2

相关:

王赓武:我觉得应该把故事说出来几年以前,我开始为孩子们写下我在怡保成长的故事。我知道这也是为了自己而写,因为过程中我努力回想父母当年的样子。我和父母同住一城的岁月,除开1948年间的九个月,只有孩提时代到十九岁为止。我觉得应该告诉孩..

贾浅浅被骂上热搜,多数人依旧不懂新诗几天前,中国作家协会公示了一份名单,“文二代”贾平凹之女贾浅浅名列其中。争议随之而起:作协的入选门槛已经这么低了吗?正如她的诗歌被重新翻出来所呈现的那般,这并非贾浅浅第一次进入大众视野。2021年,批评..