苏轼的诗歌,既有“十年生死两茫茫。不思量,自难忘”的深情,又有“何妨吟啸且徐行”的洒脱,或是“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈……在台湾作家蒋勋看来,苏轼“可以豪迈,可以深情,可以喜气,可以忧伤”,当然,不同时期的苏轼在不同心境下写出的诗词全然不同,这些对于生命经验的自然书写、对于生命的片段领悟,让苏轼建立起了北宋另外一种开阔与豁达。

下文摘选自《蒋勋说宋词》,经出版社授权推送。

可豪迈,可深情,可喜气,可忧伤

苏轼是大家非常非常熟悉的文学创作者,从所谓广义或者笼统的中国文化的角度来看,如果少掉苏轼的几首词,不晓得会少掉多少东西。这里我选出来的词作,并没有刻意去选苏轼那些比较典型的作品。对一般大众来讲,它们几乎已经进入了日常生活当中,比如“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,或者“明月几时有,把酒问青天”,朗朗上口。前面我们讲过,北宋开国以后,努力使文学创作与人们日常的口语以及世俗生活贴近,而经过欧阳修的革命或者说提倡之后,更明显地带动了一代词风。

在今天的台湾,你如果要提倡一个文学的风气,其实很难,因为有大学联考在。可是我们不要忘记欧阳修本身是主考官,在科举制度当中可以带动新的东西出来,所以他能够带动文学的风气。即使从很功利的角度来讲,新的知识分子和所谓的士大夫阶层为了能够在朝政当中与这些大臣合作,也会倾向于走平实的词风。

苏轼所创造的文学风格几乎是一扫唐代贵游文学的风气。“贵游文学”的意思是说,从六朝以下一直到李白,基本上都在追求比较贵族气的豪迈、华丽,追求大气、挥霍的美学感觉。可是到苏轼的时候,我们看到他真正建立了宋代词风中的平实。读到“明月几时有”,你会觉得苏轼最大的特征是他总可以把世俗的语言非常直接地放入作品中,比如“人生如梦”,比如“多情应笑我”。

我们这一次选了他五首词作,大部分还是大家所熟悉的,但它们的风格非常不一样。另外,我们还会讲到他著名的《寒食帖》。如果要讲复杂和丰富,在中国的文学创作上,很少有人比得上苏东坡。比如在《江城子》里面他悼念亡妻的那种哀伤和深沉,在中国众多的悼亡之作中是很少有的。而通过后面的《蝶恋花》,你会发现他的俏皮、他的某一种喜悦,几乎是我们前面讲到的词人都没有的。他可以豪迈,可以深情,可以喜气,可以忧伤。如果完全从美学角度来讲,苏轼的成就大概是最高的。

不思量,自难忘

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

《江城子》是我们选的五首中写得比较早的。十六岁嫁到他家里的王弗,是他生活中最重要的一个段落。在她去世十年以后的回忆里,苏轼开始描述自己在梦中的经验。大家要特别注意这首词口语化的倾向,比如:“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。”在阅读苏轼作品的时候,我们会发现中间没有感觉到任何阻碍和费力,如他自己所说,他在写文章的时候如行云流水,“行于所当行,止于所当止”。这其实是在讲要自然,当然这种自然并不容易。

中国文学中的悼亡诗其实非常多,不过这种悼亡诗往往只对个人有意义,对他人没有太大的意义,或者说在形式上变得很概念化和八股气。其实悼亡的东西极不好写,原因在于悼亡是在书写特定的人与人之间的经验,而同时又必须把它扩大到生命的某种苍凉,因为它的主题毕竟是死亡。我们在读到“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”的时候,会发现苏轼完全是从真实的情境出发,没有任何做作。

今天我们如果对父亲的死亡、母亲的死亡、祖父母的死亡,或者妻子的死亡做描述,我觉得是最难的,因为在社会的伦理架构当中,我们会受到这类文章的意义的限制。凡是受到限制、被认为应该怎样写的文章,常常都是最不容易写好的。小时候写作文,老师常常会给一个题目叫“母爱”,大概小朋友都写不好。要写好“母爱”,大概要写到像“尘满面,鬓如霜”的程度。在某一个年龄段,在母爱可能还令你厌烦的时候,你怎么去写母爱呢?苏轼生命经验当中的自然性是他最惊人的东西,可是对这一点我们常常不会发现,因为你读的时候,觉得简直是容易得不得了,可是这个容易刚好是他的难得。

“尘满面,鬓如霜”,这是一个非常意象化的描述,即“我已经老了,这些年憔悴漂泊,这样一副面容即使见到了,你也不会认出我了”。这种描述表现的是一种非常深又非常特殊的情感。我们在前面讲过,宋词当中有不少表现男女情感的内容,但大多是与歌妓之间的情感,它们或是感伤的,或是有一点浪漫的,可是与妻子的情感常常不见得是浪漫,它有着共同生活过的内容,因此里面有非常深沉的东西。

很少有人在文学创作中写妻子写得那么好,对妻子的情感难写,因为它太平实了,不像情人间的情感那么花哨的。我们再从这个角度去看《江城子》,会有非常深的感触。

苏轼只是在写偶然梦到亡妻的记忆:“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”其中“小轩窗,正梳妆”是对妻子初嫁的回忆,这里面有一种少女的美。王弗十六岁嫁到他家,一个新郎大概会在妻子化妆时偷看她的美。前面的“尘满面,鬓如霜”讲的是一个中年男子的苍凉与憔悴,可是到“小轩窗,正梳妆”的时候,忽然变成了一个少女的美和俏皮,这其实是一种对比:自己已然衰老,可是亡者在他的记忆里是一个永远的新娘,一个初嫁的新娘。

《倩女幽魂》剧照

大概从小学开始,家里就不停地叫我背《江城子》,那个时候哪里懂这种东西,觉得就像歌一样背吧。可是很奇怪,直到现在它的句子还常常会跑出来,大概因为你在生命经验当中,越来越觉得这一类作品是最难写的,它的情感深到你不太容易发现,全部化到平实的生活当中了。

“相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”我想大家会发现,苏轼最大的特色是他的作品根本不需要注解,这样的东西你要怎么去注解?它都是生命经验,如果要注解它,恐怕是要用生命经验来做注解。从这里也可以看到苏轼作为一个这么重要的文学创作者,文学真的不是他的职业,他没有刻意地为文学而文学,而是在生命当中碰到那个事件的时候,他的真情会完全流露出来,他的文学也就出来了。

我想大家因为对这首词太熟,也许会觉得它很简单,但它的难度就在于我们常常不敢写这么简单的东西。一开始就是“十年生死两茫茫”,苏轼所有的句子都是直截了当地开始,从来不做铺陈,这样的一个作品就把文学创作当中最难的部分完全展现了出来。

大家可以体会一下这首词里面的声音,它用到了“江阳韵”。江阳韵本身是一个比较大气的韵,有比较大的空间感,可是苏轼把大的空间感和凄凉混合在一起,产生了一种比较独特的美学。苏轼的美学在凄凉当中不小气,常常有一种空茫的感觉,带着一种生命的无常感。我们前面讲欧阳修一直在提倡平实的诗风与文风,可是欧阳修好像很个人,而苏轼会在生活里爱很多人,他对妻子的爱,对他词作中那个根本没有见到面的打秋千的女子的爱,都非常有趣。他的深情是多情的深情,又刚好不是一般所说的“滥情”,其实这个界限很难把握。

在我们已经讲到和将要讲到的词人当中,苏轼或许是最容易被接受的一个,可是他的格调又很高。格调高不见得不被大众接受,他的作品同样可以非常大众化,我希望各位能够通过朗读的方式去感受,当年这样的东西被唱出来,真是会让很多人感动,尤其是这种不太容易成为文学主题的对夫妻情感的描述。

我们看到宋代文人描述的男女之情,几乎都是与歌妓之间的情感,夫妻的情感很少成为文学主题,因为会受到伦理层面的约束。在中国古代的男性社会中,女子被男子娶回来,生子、管家,而丈夫则常常在外面有他自己另外的空间,男人的情感空间和他的婚姻空间常常会分离开来。可是在这首《江城子》中,你会感觉到苏轼试图把情感空间和婚姻空间做某种程度的结合,他是从真情上去描述的。

文学里的极品,其实情感多是一清如水,超越喜悦,也超越忧伤。“明月夜,短松冈”,每一年她去世的时刻,在那样一个有明月的夜晚,在那个矮矮的长满了松树的山冈上,他们都会“相见”,而且大概是生生世世的见面。收尾部分常常会决定一部作品最后的意境,有点像电影的尾声。“明月夜,短松冈”是一个扩大出去的意境。我们说苏轼是一个天才,是指他在生命经验中所体现的某一种豁达,这种豁达使他不会拘泥于小事件,不会耽溺其中,而是能够把它放大。

偷窥——中国文学少有的美学经验

下面要讲的是苏轼的《蝶恋花·春景》。我很希望大家能够和《江城子》做对比,它们是完全不同的调子,苏轼既可以写《江城子》,也可以写《蝶恋花》。

花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草!墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

“花褪残红青杏小”,由春入夏的季节,花已经凋落了,杏花落了以后,青色的杏子慢慢长出来。“燕子飞时,绿水人家绕。”各位注意一下苏轼对这个画面的描绘,几乎是没有主观性的白描,就是春天的燕子飞起来,那绿水绕着几户人家流过去。我们几乎可以把它翻译成宋代一个非常美的小品或山水画。“枝上柳绵吹又少”,枝条上的柳絮越吹越少。我们前面提到词的句子有很高的独立性,“天涯何处无芳草”其实就提供了这样的经验。在我们很小的时候,不一定知道它是苏轼的句子,可是很多时候、很多地方都会用到。好的文学作品中的某些句子会变成成语或习语,“天涯何处无芳草”不止是在讲一个自然现象,同时它也扩大成为一个心理经验,好像对生命有很大的鼓励。我前面提到我最大的愿望是盖一座庙,凡是这种句子我都会把它做成签,放在庙里,一个失恋的人如果抽出“天涯何处无芳草”,大概会很高兴的,它变成了一种扩大的人生体验。

《东邪西毒》剧照

下面一段非常有趣。一个男子几乎是以偷窥的方式去看一个女子荡秋千,这段描绘大概是中国文学里少有的一种活泼俏皮的美学经验,而这个经验在一个严肃的、父权的男性文化里,是非常难出来的,它甚至比欧阳修的“白发戴花君莫笑”还要精彩。

“墙里秋千墙外道”,苏轼有些诗让你觉得“他怎么会这样写?”。墙里面有秋千,墙外面有一条路,讲没讲不是一样吗?实际上像苏轼这种高手,当没有大事件的时候,任何东西他都可以信手拈来。“墙外行人,墙里佳人笑。”“墙外行人”就是路上有行人在走,就是苏轼自己;“墙里佳人笑”,墙里有一个美丽的少女在荡秋千,一面荡一面笑。如果是拍摄一个影片的话,大概是苏轼踮起脚尖,一直想看那个笑声那么美好的女孩子有多漂亮的感觉。可是女孩子大概发现了他在偷看,所以“笑渐不闻声渐悄”,女孩子跑掉了,笑声越来越远,然后就听不到了。“多情却被无情恼”,“行人”觉得自己是一个蛮多情的人,很想认识一个美丽的少女,与她讲讲话,结果人家很“无情”地离去。

在北宋词当中,这种真性情,这种自我调侃和自我解嘲,大概只有苏轼有。如果在今天他跑到一个咖啡厅,跟一个女孩子搭讪,而那个女孩子不理他,他也会摸摸鼻子自我解嘲。我觉得这是一种格调,是很难做到的,既不侮辱自己,也不侮辱对方。在情感的“多情”和“无情”当中,人们通常会站在自己的立场上,而不会替对方设想。可是苏轼没有,他会觉得没办法啊,“墙里秋千墙外道”是一个现状。我甚至觉得他的东西常常像禅宗,反映了一种生命状态,所以我特别喜欢这首诗。

“多情却被无情恼”绝不是抱怨,而是自己摸摸鼻子就走了,而且还有对自己的调侃。这是个很难把握的分寸,你现在每天看社会新闻,很少看到有人抱着“多情却被无情恼”的心态拍拍屁股走了,大概都变成对于对方的侮辱或对于自己的侮辱,最终或许成了悲剧。我非常喜欢苏轼的情感,我觉得他的情感一清如水,他有眷恋,有深情(在《江城子》里有那样的深情),同时又有豁达,他的深情与豁达刚好是一体两面。

融合儒、释、道

我们前面讲过,苏轼身上完美体现了儒家、道家(老庄)、佛教的融合。我在很多场合提过,苏轼在宗教上的领悟,并不是说达到多么高的境界,而是他发现自己没有达到多么高的境界。苏轼曾写信给佛印和尚,说最近修炼到“八风吹不动”,也不贪婪了,也不嫉妒了,也不生气了,什么都没有了。佛印和尚在信上批了“放屁”二字退回,苏轼气得半死,跑到金山寺去大骂佛印,佛印就哈哈大笑说:“八风吹不动,一屁打过江。”苏轼马上就懂了,自己也哈哈大笑,后来还把玉带赠给金山寺作为镇寺之宝。你以为自己修炼得很好,已经“八风吹不动”,可人家骂你“放屁”你却会生气。苏轼了不起的地方,就是他回来做“人”了。修炼其实是为了回来做人,而不是为了告诉别人我多了不起;能告诉别人自己没有那么了不起,才是修行。

《东邪西毒》剧照

苏轼很有趣,你越读他的传记就会越喜欢这个人,因为他处处流露出“我其实做不到”。对人的眷恋、对人世的牵挂,他都放不下,可是他每天写文章又说“我要放下”,从中可以看到他人性中最真实的部分。吃饱饭他就摸自己的肚子,肚子很大,然后问别人:“你知道这肚子里都是什么吗?”有人吹捧他,讲是“一肚子文章”,他就摇头说不是;后来问朝云,朝云说是一肚子“不合时宜”,他说“对了”——其实他很了解自己。了解自己其实是一种大智慧,因为在生命里我们会作假,甚至会塑造出一个假的自我,并且越来越觉得这个假的自我是真的自我。尤其是在修行的过程当中,你越读哲学、宗教的东西,越觉得自己领悟了,越容易自大,越容易发言不逊。可是苏轼的每一次悟道过程都会被破功,他就哈哈一笑,觉得真好,破功后反而轻松了,不必背负悟道者的那种尊严——我想这是苏轼最了不起的地方。

在《蝶恋花》的下阕中,可以看到苏轼最充分的悟道过程的就是“墙里秋千墙外道”。墙里与墙外有什么关系?本来是毫无关系的。我一直觉得这道墙变成一个好有趣的象征,当你听到“墙里佳人笑”的时候,其实你动心了,所以你就想要越过这道墙;可是你想越过这道墙的时候,“笑渐不闻声渐悄”,所有眷恋的东西又消失了,你只好自己抱怨,说“我不应该逾越这个分寸”。你的烦恼是你自己找的,是因为你想逾越那道“墙”。这时你忽然发现“墙里秋千墙外道”是个精彩的开始,一道墙分隔开两个不相干的人或事物,而当我们硬要它们相干的时候,就会有烦恼。一个庙里的签再好,要解签恐怕也需要一点领悟。我常常觉得在生命的经验里面,能够自嘲是一件很开心的事情,其实大部分烦恼都是由于没有办法自嘲和调侃自己而僵在那个地方。能够哈哈一笑的时候,就会发现生命中的问题其实没有那么严重。

可以和历史对话的人

已经不在乎活在当下

苏轼二十岁离开家乡,和父亲、弟弟一起去考试,文章写得那么好,主考官欧阳修认为他是所有考生当中最优秀的,可是不敢给他第一名,给了他第二名。殿试过后,仁宗皇帝说这是稀世奇才,将来的太平宰相。在得意忘形的状况下,我们看到这个才子其实一直在“伤害”别人,只不过他自己不知道。很多人为苏轼后来的遭遇打抱不平,认为是小人在陷害他,我倒觉得苏轼自己应该领悟——你不知道人会在哪里被伤害了。我们一直以为伤害是一种刻意的行为,可是我们从来没有想过,你写文章这么容易,而别人写文章却那么难,你大概已经“伤害”到别人了。苏轼后来也不太了解,为什么他每一次做官都派一个最不好的地方给他,于是他就有很多的牢骚,这些牢骚有一段时间变成他写文章的基础。

当然我们看得出来,造成他四十三岁时因“乌台诗案”入狱的那些人的确是小人,可是我们不要忘记这与苏轼经常的抱怨是有关的,他的作品当中有很多句子是抒发不满的。一个生命如果有一天能够了解“墙里秋千墙外道”的分寸,能够了解有才与无才在这个世间并存的意义,他也许会有更大的豁达与包容。可是苏轼在落难之前,从来不知道这件事情。

四十三岁以前的苏轼和四十三岁以后的苏轼是两个苏轼。四十三岁以前的苏轼,一直受到宠爱而自己不知道。当他四十三岁被传唤进京的时候,真是吓死了,因为他从来没有想到自己会落难到这种程度。被关在监狱里的时候,他的生命有一个大的跳跃,因为常常被审问和侮辱。这时候,苏轼认识了一个重要的朋友叫梁成。他是一名狱卒,苏轼过去的生活里没有这种人,他结交的都是欧阳修这种上层的知识分子。梁成觉得苏轼真是被陷害的,常常偷偷带一点菜给他吃,冬天给他烧热水洗脚。这个时候苏轼变了,看见的不再只有知识分子。人其实有很多很多种,我相信在他的生命里面有了更大的领悟。我记得有人曾把陷害苏东坡的小人名字一一列出来,后来我对这位朋友说:“其实真的不必,因为我相信苏东坡应该忘掉这些人了。”如果苏轼有所谓的修行,这是他修行的机会;如果这个时候他继续抱怨,继续烦躁,他的生命是不会有跳跃的。

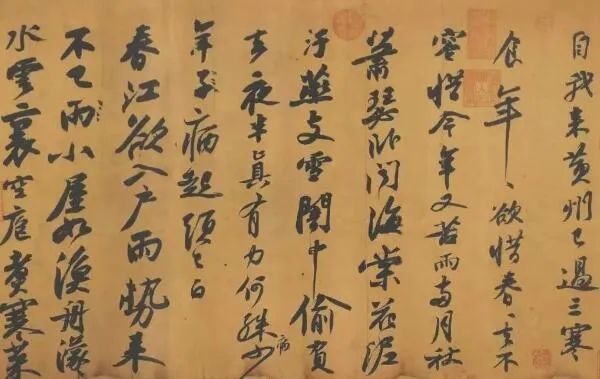

在监牢里面这段时间,我相信是苏轼脱胎换骨的时期。他写给弟弟的诗感人至深:“是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神。与君世世为兄弟,再结来生未了因。”对生命当中所谓的权力、财富和正直,他没有任何要求;和自己眷恋的人在一起过平淡天真的日子才是重要的。“与君世世为兄弟,再结来生未了因”,希望下一辈子还能够和相处很好的弟弟再做兄弟,我想这一点是苏轼不得了的跳跃。他出狱后被下放黄州,整个生命都改变了。大家可以看看《寒食帖》,这是在台北故宫博物院展览的苏东坡唯一的手稿真迹。当时的人大多不敢理他,因为他是政治犯,我觉得这对苏轼是一个巨大的考验,一个伟大的创作者要承受这样被侮辱的过程,能够坦然面对你往日的好友完全不理你的局面。

《黄州寒食贴》,苏轼代表作,与王羲之《兰亭序》及颜真卿《祭侄文稿》并列三大行书

当人家都喜欢你的时候,你爱别人是容易的;如果人家都恨你,你还要说你爱别人,其实不是那么容易。这个时候几乎没有人敢碰他了,老友马正卿就找了东边的一块坡地给他耕种,所以苏轼取号“东坡居士”。这个时候,苏轼死掉了,苏东坡活过来了。那首“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”就是这个时候写的。大家读到《念奴娇·赤辟怀古》的时候,会感觉到不是苏轼走在宋朝,而是苏东坡走在三国的历史当中。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石崩云,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰!遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月。

当一个人可以与历史里的人对话的时候,他已经不是活在当下。所以当苏轼走在黄州的赤壁,他心目中当年三国打仗的地方,才会生出“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的感慨。所有的人都会随时间逝去,高贵的,卑贱的,正直的,卑劣的,总有一天都会被扫尽。时间与今天相比,是分量更重的东西。当他领悟到这一点的时候,好像曾经在三国活过,现在又活了一次一样。

我们在这首宋词中几乎排名第一的作品里,看到的是他平实道来自己对历史的感受:“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。”“人道是”表明他自己并不确定,他可以把文学作品以这样的口语写出来。“乱石崩云,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰!”历史的开阔,历史的沉重,历史的丰富,全部在这里展现出来。五代到北宋的词都在写生活中的小事件、小经验,可是这首词忽然写大事件、大经验了,而这个大经验是因为经过了劫难才看到的。不过要注意的是,苏轼的大经验与唐代还是不同,他接下来仍旧回到非常优美的部分。我最喜欢“遥想公瑾当年,小乔初嫁了”,有没有发现,这就是宋代精彩的部分,有一点像前面讲过的从“尘满面、鬓如霜”忽然转成“小轩窗,正梳妆”,其实是一个阳刚的、沧桑的中年男子和一个妩媚的少女之间的对比,苏轼表现了两面。

我常常跟朋友说,在传统戏曲的舞台上,体现这种对比的就是《苏三起解》:一个美丽的女子和白发苍苍的崇公道的搭配,就是青春华美与年老沧桑的对比。这首词也是这样,前面写“江山如画,一时多少豪杰”这样充满男性阳刚的东西,而后面写到“遥想公瑾当年,小乔初嫁了”,突然一转,那种唯美的、表现青春年华的美的内容出现了。

“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”,描绘周瑜青春俊美的面貌。“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”,历史不过就是像戏一样,从容自在的谈笑之间,敌方的战船便灰飞烟灭。用这样的方式去看历史,忽然有了一种轻松,这样就会发现自己始终不能释怀的那种痛苦何足挂齿。“故国神游,多情应笑我,早生华发。”这其实是在调侃衰老,一个可以“多情应笑我”的生命本身就是可以笑、可以被笑的,可以被嘲弄、被调侃的。生命应该有这个内容,没有这个内容就太紧张了。结尾他写道:“人间如梦,一尊还酹江月。”最后用酒来祭奠江水、祭奠月亮,他感觉到有一天要把生命还给山水。

这段时间是苏轼最难过、最辛苦、最悲惨的时候,同时也是他生命最领悟、最超越、最升华的时候。过去讲中国美术史时我跟大家说过,这段时间他有时候还是很抑郁的,你不要认为他一下就豁达了。有一次他跑到夜市喝酒,被一个流氓一样的人撞倒在地,他很生气,本想跟那个人吵架,可随后他忽然笑了。后来他给朋友马正卿写信,说这件事情的发生令他“自喜渐不为人识”。

有一段时间,我把这句话贴在了墙上。其实“自喜渐不为人识”是一种非常重要的心态,不是别人认不认识你,而是你自己相信你其实不需要被别人认识,我想那种回来做自己的状态非常难,尤其对苏轼这样曾经名满天下的翰林学士来讲。结识狱卒梁成这样的人对他来说是非常重要的经验,他真的下到民间了,知识分子的骄娇二气随之消除。民间的东西帮助苏轼开阔了文学的意境,他这个时候写出来的作品,大概是他最好的作品。再来看这首《临江仙》。

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

“夜饮东坡醒复醉”,夜晚到东坡喝酒,醒了又醉,醉了又醒,当然是有一点郁闷,不然不会这样喝酒的。“归来仿佛三更”,回到家里大概已经十二点多了,“家童鼻息已雷鸣”,家童的鼾声像打雷一样。我们很少人这样写诗对不对?这好像是很不入诗的句子。

“敲门都不应,倚杖听江声。”苏轼敲门,没有人来开门,要是过去,他大概会一脚踹进去,然后大骂一顿。可是现在不能进门,他就靠着手杖听江水的声音。“倚仗听江声”是一种生命的豁达,他这个时候的词句都变成了对自己的提醒。提醒自己是因为他多半做不到,他还是会生气的,你不要以为他已经修行得很好,他还是很容易发脾气的人。

“夜阑风静縠纹平”,夜深了,风停止了,水面上几乎完全平静,好像没有波浪的生命的形式。“小舟从此逝”,他愿意坐着一叶小舟就从这里消逝,“江海寄余生”,到江海当中去隐居。当时传闻他拿毛笔在墙壁上写了这首词后,人就不见了。当地的太守吓死了,急忙到他家里去找,没想到他正在里面呼呼大睡。

在苏轼的传记里,你常常会看到他的有趣,他从来不认为文学作品是对生命的结论,而只是生命的片段领悟而已。它可以修正,可以修改,也可以再反证、再修行,它是一个过程。

文学重要的是活出自己

文学史上的苏轼是以一种开放的心态、一种开阔的个性,树立起自己的生命典范的,这个生命典范让你知道其实文学重要的是活出自己。回来做自己这件事情变成这么重要,它不是一种形式。

最后,我们看一下苏轼的《水调歌头》。这首词是他在中秋节写给弟弟的,十分有趣。

明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

其中出现的大都是完全自在的东西。“明月几时有,把酒问青天,不知天上宫阙,今夕是何年。”李白的诗里也经常出现这些元素,可是苏轼没有李白那么孤傲。他很温暖,非常温暖。“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。”他或许觉得自己是天上的仙,要回到天上去。人世与天上可以这样转换,给人以自由、随意的感觉。

接下来,他从月光的角度去描写:“转朱阁,低绮户,照无眠。”月光穿过了红色的楼阁,照进了有描画的窗户,照在失眠的苏轼身上。“不应有恨,何事长向别时圆?”他在调侃明月吧?说你不应对人有所憎恨哪,为什么会在人们分别时圆满呢?

对于生命的无常,你根本无从了解,这个时候他带出了最直接的句子:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”前面我们讲过,宋代直接触碰了生命的无常性,他们不避讳这个话题,可是也不因此而悲哀。对于生命“空”的状态、无常的状态,苏轼直接去写,完全不做任何的修饰。我们今天也常说“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,可是到结尾,他写出了“但愿人长久,千里共婵娟”。他还是有愿望,他不会因为无常而变得沮丧、绝望,这和五代词是非常不同的。所以我们说,苏轼建立了北宋另外一种开阔,另外一种豁达。

本文节选自

《蒋勋说宋词》

作者:蒋勋

出版社:中信出版社

出版年:2014-9

编辑 | EinSpike

主编 | 魏冰心

新版微信修改了公号推送规则,不再以时间排序,而是根据每位用户的阅读习惯进行算法推荐。在这种规则下,读书君和各位的见面会变得有点“扑朔迷离”。

数据大潮中,如果你还在追求个性,期待阅读真正有品味有内涵的内容,希望你能将读书君列入你的“星标”,以免我们在人海茫茫中擦身而过。

知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

相关:

纽约的餐桌:一份城市打工人记实纽约是一座海纳百川、活在当下的城市。铁打的营盘流水的人,这个城市有太多的人间故事。这些故事发生在街区、车站、公寓、广场,发生在城市的每个角落、每个人群。一日三餐,人生百味。纽约人的餐桌,纽约人的饮食..

卢梭:我只有走路时才能思虑很多哲学家都喜欢散步:尼采、维特根斯坦......他们在走路时沉思,思维和脚步一起迈向远方。走路——这种恐怕是人类最司空见惯的行为,在作家索尔尼的眼中,具有别样的文化意义,而不仅仅是从起点到达终点的通行。..