纽约是一座海纳百川、活在当下的城市。铁打的营盘流水的人,这个城市有太多的人间故事。这些故事发生在街区、车站、公寓、广场,发生在城市的每个角落、每个人群。

一日三餐,人生百味。纽约人的餐桌,纽约人的饮食,诉说着怎样的故事?

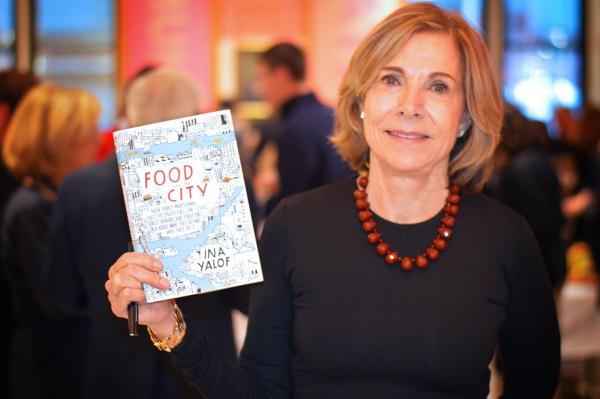

美国调查记者、非虚构作家,该书作者艾娜·雅洛夫(Ina Yalof)居于纽约,食于纽约。在三十余年的写作生涯中,她撰写过健康、信仰和幸福等多种主题的文章,作品见于《GQ》《时尚芭莎》《纽约》等主流刊物,并且出版了《生与死:医院的故事》(Life and Death: The Story of a Hospital),《做犹太人意味着什么》(What It Means to Be Jewish),《女性与自身免疫性疾病》(Women and Autoimmune Disease)等书籍。

艾娜·雅洛夫

基于纽约老饕客的信用度与她的资深写作者素养,这部非虚构作品果然是有水准的,以资料的丰富翔实程度,对于爱逛纽约的“吃货”来说,这是一份现成的美食地图。而这部作品最大的优点,并不在于此,因为作者关注的是“人”,是那些制造美食的人们,她的书写温情而不至于煽情,有思考而不至于沉重,这是一部恰到好处的、有情感温度的作品。

作者避开了名厨、美食家、烹饪明星,她的受访者基本都是纽约餐饮业的普通从业者,他们来自世界各地,纽约像一块磁铁把他们吸引到这里。他们谈起自己的家乡,儿时的吃食、祖辈的生活,这些记忆伴随着他们的漂泊生涯,他们努力把记忆潜移默化为纽约餐桌独具风味的美食,努力把它们作为缔造当下生活的根基。

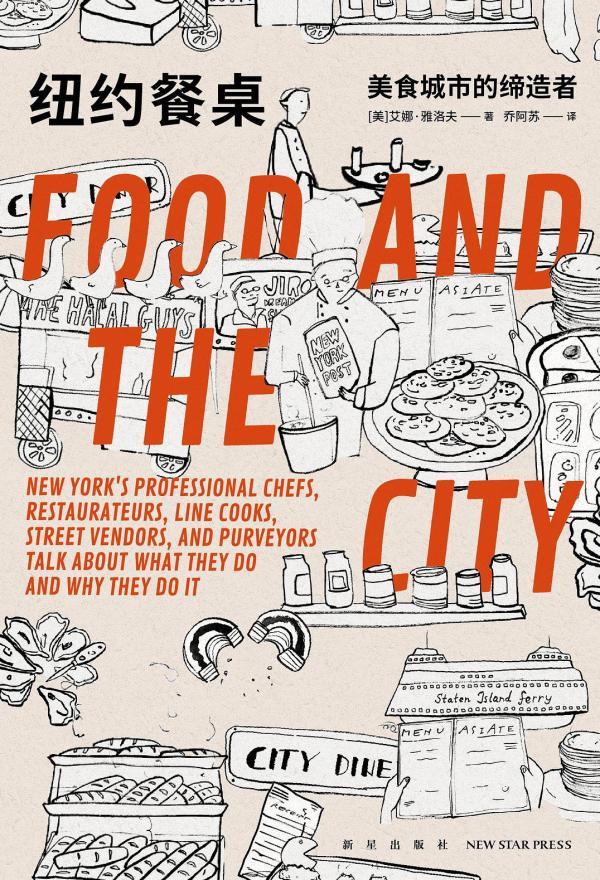

梦想、打拼、漂泊、欢笑与忧愁,一切都在纽约的餐桌上徐徐展开。《纽约餐桌:美食城市的缔造者》,53位纽约餐饮人、食品行业从业者的口述故事集,一部非虚构佳作。

身处异乡的人们,难忘那一口家乡食物的滋味

博纳维斯塔玉米饼

诺亚·博塔扎尔五岁起就跟着妈妈在农场里摘番茄和青椒,八岁的时候,他就能给家里人做玉米饼了。长大之后,诺亚发现在墨西哥当地没什么工作机会,于是他就去了美国。

刚到纽约的时候,他在一家玉米饼厂的生产线上工作。他干了整整二十年,然后,他租了一个快倒闭的玉米饼小工厂,又买了两台旧机器,修好之后就开工了。头四年,他拼了命地工作,但没赚到什么钱,每天厂子里大大小小的事都是他一个人干,他和老婆孩子们住在很小的公寓里,甚至连饭也吃不饱。

诺亚咬牙坚持了下来,而且,他一直追求高品质,他会用市面上能找到的最好的玉米粉,他的口碑慢慢地建立了起来。顾客都说他做的饼最好吃,货真价实,玉米饼就该是这个味道。

诺亚的业务在突破瓶颈期后迅速扩展,如今的日产量能达到450000块,客户包括州内外的超市、杂货店、餐厅。玉米饼对于墨西哥人来说,就像中国人的米饭一样重要。诺亚的玉米饼安慰了身在纽约的无数墨西哥打工人。诺亚说:纽约能拥有那么多的墨西哥人,是纽约的幸运,是墨西哥人一点一滴地建设起这个城市的食品行业。

曼哈顿街头的“清真伙计”

“清真伙计”餐车好些年前就在纽约颇负盛名了。坐落于曼哈顿53街和第六大道的这辆小餐车,可能是纽约最有名的户外用餐场所。只需6美元就能从这里买到一盘食物,等候的队伍能从第六大道一直排到第七大道。把吃的拿到手后,你看哪里空着就自己坐下来吃吧。等服务员来领位?没戏。

穆罕默德·阿布雷恩在埃及读到了兽医学博士,可是,在纽约,他只能从洗碗工和服务员干起。30岁时,他听从老乡的建议,推着一架小小的手推车,就在61街和第五大道的路口摆摊卖起了热狗、椒盐卷饼和汽水。为了服务夜间的司机,阿布雷恩工作到凌晨五点,他的愿望就是攒钱把埃及的家人接到纽约。

再后来,一个老乡要回埃及了,阿布雷恩接手了他的地盘。这块地盘位于百里挑一的黄金地带,53街和第六大道的交会口,对面就是希尔顿酒店。阿布雷恩的食品价廉物美,那些豪车轿车的司机和附近的白领、工人都来购买,阿布雷恩在车上放了一块“清真食品”的招牌,于是那些穆斯林游客也知道了,队伍越排越长,排成长队的顾客就是最好的广告。

每个摊子卖的东西都差不多,为什么阿布雷恩的生意特别好呢?除了地盘,阿布雷恩讲了五条规则:(1)服务好顾客。让顾客开心。(2)食物一定要新鲜。当天卖不掉的统统扔掉。(3)始终保持餐车附近的清洁。雇人专门来打扫。(4)合理定价。性价比高。(5)每天都得出摊。开业这么多天,阿布雷恩只缺席了一天,那就是飓风“桑迪”来袭的一天。

如今,阿布雷恩的摊子成了鲜活的地标,也是“清真食物”的最好宣传地,每个想吃清真食品的纽约人,都知道能去哪里找,而司机们也会自发带着穆斯林游客们来到摊子前。

《纽约餐桌:美食城市的缔造者》

纽约,纽约,梦想就在这里实现

路易斯·“墨西哥狠人”·伊格莱西亚斯

每年9月中旬,世界各地的开蚝工人都会济济一堂,在中央车站蚝吧角逐生蚝爱好者专业开蚝锦标赛的冠军头衔和3000美元奖金。

迄今为止,28岁的墨西哥移民伊格莱西亚斯已经获得了八次冠军。有些人说这是主场优势,伊格莱西亚斯嗤之以鼻,没有人比他自己更清楚他对这份工作的钻研与努力。

最开始他只是个洗碗工,然后被提拔到吧台帮忙,休息时间他总是在观察其他人的工作,他对开蚝很感兴趣,鼓起勇气向主管争取了这个岗位。从那以后,伊格莱西亚斯做了十年的开蚝工。他从不吃蚝,但他了解蚝的产地、蚝的知识,掌握蚝的新鲜程度,能够为顾客讲解并精准地推荐,还在蚝台为顾客现场表演,伊格莱西亚斯的最高记录是一分钟开15个生蚝。

对于单调重复的工作,很多人都会渐生厌倦。但是伊格莱西亚斯十年如一日地做着同样的这件事情,他至今没有厌倦,熟能生巧,当他熟练地剖开生蚝,向人们展示自己的精彩技艺之时,他为自己感到骄傲。冠军总是属于他,大家叫他“墨西哥狠人”。他喜欢这个名号。

她在突尼斯出生长大,而余生都将属于纽约

戈雅·奥利维拉在突尼斯出生长大,在本地大学攻读了经济学位,原来的职业规划是成为当地的证券交易员,但是,24岁那年,纽约的一通来电改变了她的命运,怀孕的姐姐让她前去帮忙照顾。这座城市的繁华开拓了她的眼界,她决定留在这里。

她开始时在一家小餐厅负责清洁,然后是后厨工作,然后她跳槽去一家墨西哥餐厅负责甜品,她很喜欢这份工作,但是餐厅不久后关门了,基于她的良好工作,经理把她推荐给了布鲁德咖啡馆。那是一家连锁大型企业的分公司,对员工的要求非常高。刚刚接触餐饮业和甜品制作,戈雅很不适应,很难达到管理者的要求,在被严厉地训斥之后,戈雅压榨了自己的全部时间,像一块海绵一样抓紧学习,感觉快要崩溃时就躲在被窝里蒙头大哭。

戈雅从助理厨师干起,然后被提拔成甜品厨师,过了六年半,她成了布鲁德酒吧的甜品行政主厨,负责研发一些有个人风格的甜品,她的创意获得了很多人的喜爱,戈雅说自己非常享受工作的时光,有数不清的点子。四年之后,戈雅成了布鲁德南部餐厅的负责人,她与布鲁德公司的许多高层成了朋友,他们都欣赏她。两年之后,戈雅被调任到了公司的核心机构丹尼尔餐厅,成了那里的甜品行政主厨,布鲁德公司的最核心主管之一。

戈雅说,回顾往事,每一次挫折、每一次受伤、每一次跌落人生的低谷,其实都是生活给予的馈赠。在纽约生活不容易,但这里已经是她的家,她的余生都将属于纽约。

在纽约,时间能为每个人停留,也毫不留情地不再驻足

街角的面包小店,它还在不在?

艾文·李·思莫斯的小面包店,坐落在哈林区南部118街的北侧。世贸中心坍塌的后遗症之一,周边环境的生意越来越不好做了,随后又是经济危机,2010年5月,老李关闭了这家三十多年历史的小店。但是,附近的居民发起了众筹,并且自发在网上发布广告,他们希望这家承载着社区记忆的小店能够生存下去,老李的面包店重新开张了。

一个好点子,能让你成为潮流尖端

捷琳娜·帕西克出生在克罗地亚的小城里耶卡,跟大多数人的纽约经历差不多,她也是从底层的服务员做起,然后自己开餐馆,卖汉堡和奶昔。她把餐馆取名叫“哈林摇一摇”,并且注册了商标。这个名字有黑人民谣的趣味,很快引起了街舞者的好奇心,很多人把自己的街舞视频传上网,标签为“哈林摇一摇”,小店忽然就这样走红了。

新老板力挽狂澜,旧餐馆焕发生机

南华茶室是纽约历史最悠久的中餐厅,将近百年。这家餐厅同样因为“9·11”事件而生意清淡,原来的模式难以维系。20来岁的唐伟生从叔叔手里接过了这家老餐馆,他大刀阔斧地改革,把传统港式点心早午餐生意扩展到了深夜时段,大打媒体宣传牌,成为林书豪所在尼克斯队球迷的派对支持供应商,南华茶室的名声打响了。

一家被困在“过去”的餐厅,很多人就喜欢这个调调

彼得·鲁格牛排馆在1950年开张,迄今为止,仍然保持着与最初差不多的模样。餐厅依然通过电话接受订位,用铅笔在预约簿上记下来,依然用纸张来传递客人的点菜。它可能是纽约城里唯一一家还没有数字化办公的餐厅,在这个全球化的快节奏时代,这很少见。

营销策略创造的纽约式传奇

亚历桑德罗·波尔格尼奥内与中泽大辅合作创办了“中泽寿司”,仅仅过了一年,小餐厅就获得了《纽约时报》美食版的四星殊荣。这家店脱颖而出的方式之一是上菜时的“戏剧效果”。为了证明食材的新鲜,他们端上来的海胆都还在壳里,扇贝还在一张一合。他们还邀请知名美食博客、食评家前来体验,实现网站上线运营,拍摄纪录片上传,他们火了!

政治正确是一张好牌,这很美国

亚历山大·思莫斯的祖父母都是奴隶的后代,他从家族氛围里继承了关于西非的历史和民俗。小时候他颇有音乐天赋,青少年时期接受了良好的音乐教育,获取了一些音乐奖项。当他开始经营餐厅之后,他把这些因素融合在一起,他创办的布拉咖啡声名远播,艺术装置和音乐氛围都很出色,反对种族歧视的人们最爱聚集在这里,好莱坞明星如茱莉亚·罗伯茨、作家如托妮·莫里森都是常客。很可惜,咖啡馆倒闭了,因为翻台率太低,热闹是热闹的,吃东西的人太少了,来了又总是坐那里不走。后来,思莫斯又创办了塞西俱乐部,祝他好运。

责任编辑:臧继贤

校对:刘威

澎湃新闻报料:4009-20-4009 澎湃新闻,未经授权不得转载

我要举报

关键词 >> 非虚构,纽约

相关:

女性友情若何塑造了波伏瓦?4月14日是法国思想家、作家波伏瓦逝世36周年的纪念日。波伏瓦是20世纪具有代表性的女权主义者、思想家,也是法国享有盛名的小说家,在群星璀璨的巴黎左岸里,波伏瓦如同一柄利剑刺破男性森林,也用她耀眼和富有洞..

若是撇开电子阅读,我们每年用来阅读的时刻是若干好多?近日,小米发布了最新的电子书产品——多看电子书Pro 2,而它和其他电子阅读所共同使用的“电子纸”,据洛图科技(RUNTO)的研究数据显示,也在爆发“最强增长态势”。与此同时,在已经过去的2020年,中国数字出..