近年来,印度作家潘卡吉·米什拉因强烈的批判色彩而成为欧美公共界的知识明星。他重估自由主义对现代世界的影响,强调西方塑造现代世界之时也带来侵害,在主张自由主义时应避免“帝国式”傲慢,尊重真实的灰色世界。

1999年,时年30岁的印度作家潘卡吉·米什拉(Pankaj Mishra),来到印控克什米尔的一个山谷。据他所说,当时他身上带着作为一个信奉自由主义的“文明化”的印度人,对于当地居民的许多偏见。一种流行的看法是:印控克什米尔地区的居民,因为是和“世俗”、“自由”、“民主”的印度走在一起的,所以比巴基斯坦控制区的克什米尔人生活得更好。

然而,在当地的所见所闻,让米什拉看到了真实情况:印度对该地区的残酷占领,以及与此相伴的谎言和欺骗。在印控克什米尔以及印度东北边境地区各邦,人们的生活实际上为戒严法所主宰,驻扎在那里的安全部队拥有近乎无限的权力,可以随意侵犯居民的基本人权。

这段经历对米什拉起到了警醒的效果,促使他开始怀疑“自由主义带来的进步”这种言辞,并重新回顾历史上更早期的反殖民主义批判,即对“帝国主义使殖民地文明化”这种论调的批判。但在他批判印度克什米尔政策的文章发表之后,他发现,在印度对他抨击最猛烈的并不是印度教民族主义者,而是那些自诩为印度“自由民主制”守护者的人。这些人持有一种印度例外主义,认为实行多元化自由民主制的印度具有道德上的优越性,不应该轻易受到批判,而是应当被宽容。

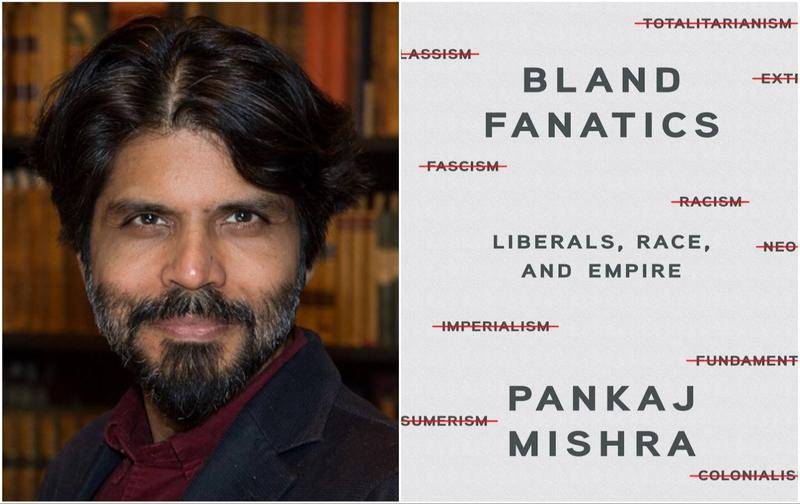

也许正是与这些自称为“自由主义者”的人之间的这些不愉快的经历,促使米什拉对这个群体进行总体性的思考,也才有了他的著作《平淡的狂热分子:自由主义者、种族与帝国》(Bland Fanatics: Liberals Race and Empire)。这不是一本意在做出学术贡献的专论,而是对冷战之后世界范围内一种现象的描述;他抨击的对象,既有英美的“帝国式”的自由主义者,也有其在第三世界的拥护者。

潘卡吉·米什拉和他的《平淡的狂热分子:自由主义者、种族与帝国》(2020年10月由Farrar, Straus and Giroux出版)

一

正如作者在序言里所说,本书是为回应“英美人的错觉”而写的。在米什拉看来,这种错觉的顶峰是2016年的英国脱欧和特朗普当选美国总统,以及新冠疫情在英美两国的灾难性失控。这些事件说明,尽管英美长期以来误以为站在世界之巅,可以对世界其他地方居高临下发号施令,可以试图把一种以自由主义为名的意识形态扩展到全球,但这种自傲已经使他们忽视英美社会自身潜在的问题,而英美社会也在政治和疫情冲击之下显露出危机四伏的真相。

米什拉认为,英美人这种自视高人一等的“错觉”历史久远,可以追溯到:19世纪英国《经济学人》等媒体推崇的资本、商品和人员自由流动的自由主义;美国媒体大亨亨利·卢斯在1941年宣称的“美国世纪”的到来;20世纪后半叶美国的“冷战斗士”们,通过各种手段诱惑原殖民地国家走上消费资本主义与民主的渐进道路,而不是激进道路;后冷战时代的一连串战争;等等。近年来,特朗普等煽动人心的政客的广泛出现,其本质也是英美优越论阴暗一面的兴起,例如特朗普的核心支持群体是持白人和美国文化优越论观点者。

“平淡的狂热分子”这个带有讽刺意味的称呼,来自于美国神学家、思想家雷茵霍尔德·尼布尔。1957年,尼布尔批评了“西方文明里平淡的狂热分子”,他指责这些人把西方文化的“具有高度偶然性的成就”视为“人类存在的最终形式和规范”。当然,尼布尔并不属于美国激进左翼,他也批判苏联;但他认为,大公司通过宣扬苏联和左派的威胁,把一种旨在保障个体经济自由的信条变成了一种“意识形态”,以避免使大公司的权势受到民主政治的约束。而米什拉借用这个词是想说,这些人士尽管表现为“自由主义式”的平淡中庸,但他们其实是狂热分子,他们想通过类似于十字军东征的方式在全球推广和落实他们的观念。

美国神学家、思想家雷茵霍尔德·尼布尔

二

具体而言,米什拉认为,自由国际主义者、新保守主义的民主推广者、支持自由市场的全球化主义者,在冷战之后登上了历史舞台的中心,在全球实行政治干涉,不仅搅乱了很多发展中国家的政治秩序,而且在美英两国国内也播下混乱的种子。同时在世界各地,这种意识形态拥有大量盟友和推动者,借着冷战结束之后传统左翼失势的东风而崛起,其影响力远远超过了社会主义者。

他们所主张的这种意识形态,自然有其经济理论的一面,那就是不受监管的市场,同时“经济人”,尊奉自由主义哲学的自主、理性和拥有权利的人,被视为一般性的标准的人。米什拉写道:“在伦敦、纽约和华盛顿特区创造的‘现代性方言’,定义了各大洲公共智识生活的常识,从根本上改变了世界上大多数人对社会、经济、国家、时间以及个人和集体身份的理解方式。”同时,国际货币基金组织(IMF)等机构在全球推广这种经济理念,发起了一场现代的意识形态实验,各国被要求实行市场化改革,并进行财政紧缩、私有化和福利削减。

在这股浪潮中,日本、韩国等东亚国家的成功被认为是市场化的结果,非干预性的自由市场模式被认为应向所有发展中国家推广。但米什拉认为,二战前的德国和日本,以及二战后的东亚各国,都实现过经济腾飞,但最主要的原因是国家主导的现代化和经济保护主义,而不是自由放任的市场。同时在他看来,这一重要观察放在今天依然适用:技术官僚治理传统对东亚各国相对成功地应对新冠疫情至关重要,而以自由市场主义作为抗疫主导模式的英美却失败并声誉受损。

作为印度作家,米什拉也在书中融入了对印度地位的思考。印度被视为世界上人口最多的民主国家,在西方的声望要高于一般的发展中国家;但米什拉认为,建国以来,印度政府未能使其一般国民享有基本的生存尊严,在这方面的成就低于亚非拉的很多国家。而印度精英想把其思想灌输给印控克什米尔的穆斯林这种现象所展现出来的自满,这种因本国实行自由民主制而产生的自恋,并不利于印度的改革和发展。

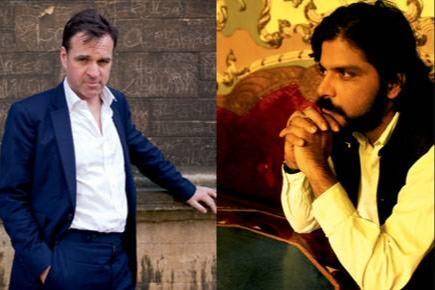

尼尔·弗格森与潘卡吉·米什拉

大范围的批评,也为米什拉招来了一些敌人。2011年,他与英国历史学家、右派学者尼尔·弗格森打了一场笔仗。他指责弗格森“兜售关于英美辉煌历史的涂脂抹粉的故事”,他的书出名并不是因为做出了什么原创性的学术贡献,而是因为包含了一些“挑衅性的反事实”。他指责说,弗格森等人认为,占领和征服他人的领土和文化是一种有效的文明手段,这种“解放性的帝国主义”能让顽固落后的非西方人跟上西方的步伐。弗格森则指责米什拉对他的人格进行“粗暴诋毁”,不仅歪曲了他的作品,而且暗示他是一个种族主义者。他威胁起诉米什拉,但并未真正提起;米什拉也公开澄清说,他没有说弗格森是种族主义者。

当然,对米什拉的批评不只来自于右派,也有一些西方中左派认为他打击面过宽,对西方的自由主义者采取了一锅端的做法,将其视为一种统一的意识形态,而没有看到其内部的差异,以及西方自由主义与尊重非西方文化的共融性。显然,这样的批评是有价值的。

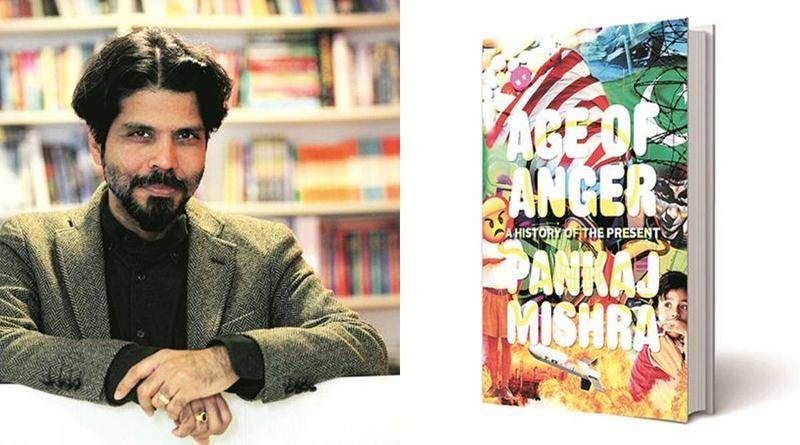

潘卡吉·米什拉和他的《愤怒年代》(2017年1月由Juggernaut books出版)

三

应该说,米什拉的观点提醒我们注意到自由主义政治和经济哲学的局限性,因为世界各地大量的人既不接受这种哲学,也不能为这种哲学所定义。在发展中国家,传统的国族、家族、地域、信仰认同仍然很强烈,而且不一定是在起到负面作用,这些因素可以与各国对进步与繁荣的追求相结合,正如英美等国在现代化过程中也曾灵活化用其传统资源一样。有的西方人对非西方人进行一种种族和宗教意义上的“他者化”的异化描述,把非西方人视为不可救药的野蛮人,把英美人视为理性的追求自身利益的“经济人”,非西方国家只有变成“经济人”才能实现经济发展,这种思路显然是狭隘和实践上有害的。

同时,米什拉的这本书揭示了非西方世界在塑造历史方面的重要性,揭示了非西方人为全球文明做出的贡献,以及西方自由主义者在对待非西方世界时的盲点。许多英美知识分子多年来一直认为西方的敌人主要来自于外部,包括恐怖主义等威胁。但米什拉敏锐地指出,这种英美优越论本身忽视英美历史中所自带的种族主义和殖民主义因素,以维护英美传统始终如一的纯正性和高尚性,这导致他们对自由民主制的真正的敌人,即来自于英美社会内部的有着长久历史的种族主义和民粹主义群体,缺乏察觉和警惕意识,而特朗普等西方内部的反民主势力的崛起无疑是一个重大的提醒。这也要求西方与非西方的争取民主和文明的力量之间进行更有力的合作。

米什拉提醒我们,要完整地认识西方的历史。在现代化过程中,几乎所有西方国家都经历过激烈的国内冲突甚至内战,所以现在很多发展中国家所经历的类似的冲突和内战,可能也是历史发展中带有必然性的现象。西方崛起过程中的殖民主义总体上给非西方国家带来了巨大的伤害;我们在说西方人塑造了现代世界的同时,这个过程中所包含的对世界其他地区的侵害,也不能被忽视或掩盖。

西方应该成为所有人都应该努力追赶的对象,还是说存在着多种不同的现代化路径,西方的实践只能提供一种启示而不是全盘性的解决方案,这也是一个重大问题。尤其是在世界目前面临一系列困境的情况下,如气候变化的现实令人对消费主义产生质疑,以及西方内部尤其是美国出现民主质量下降的征兆,是否存在着多元现代性路径的问题,更值得我们思考。总体上,米什拉提出的关于西方和非西方国家的“有缺陷的知识”(defective knowledge)的观点,是值得我们注意的;这些“有缺陷的知识”把西方始终描绘为美好、温和、文雅,而夸大非西方文化与现代化的摩擦,可能会助长一种后殖民主义的自大,并使持这种主张的自由主义者在非西方世界难以得到当地居民的认同。

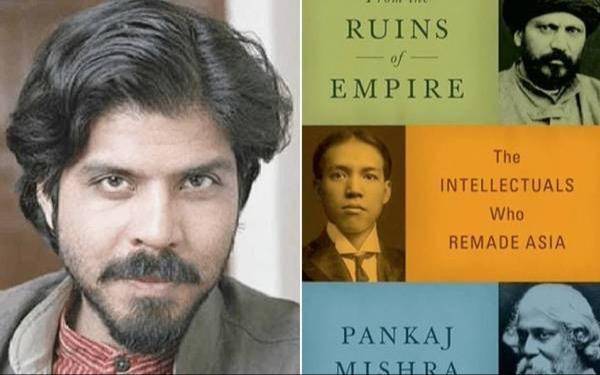

潘卡吉·米什拉和他的《From the Ruins of Empire:The Intellectuals Who Remade Asia》(2012年9月由Farrar, Straus and Giroux出版;2013年8月台湾联经出版社引进中文版,译名为“从帝国废墟中崛起:从梁启超到泰戈尔,唤醒亚洲与改变世界”)

同时,米什拉的书提出的另一个重大课题是:形式化、程序化的民主,是不是能够实现民主的梦想,即所有人都享有平等和尊严?事实上在今天,人们想象中那种理想的民主状态,可能对很多人而言依然是一个遥不可及的梦;不仅印度等国是如此,西方国家近年来也出现了一股怀疑民主的逆流。究其本质,民主也意味着法治和建立中立的治理机构,并不只是选举。除了实行选举制以外,人们还必须关注执政者拥有多大的权力,以及如何行使权力。此外,民主需要繁荣的经济环境才能维持。民主需要维护,否则也会变质。但当然,民主在现实中遇到的困境不能证明民主理念的错误。米什拉写的是“我们目前所拥有的并不是自由民主制”,他并不否定自由民主制终极的美好价值。

本书还提醒我们关注自由民主主义与干预战争之间的微妙关系。米什拉指责说,伊拉克战争等以人权为旗号的“自由主义干预”战争,使西方自由主义唤起了非西方国家对自身遭受侵略的痛苦回忆,可能危害非西方普通人对自由主义的向往和认同,而且这种以人道主义名义进行的战争可能成为西方权势集团掩盖其真实目的的外衣。目前,美国进入了一个对海外战争的反思期,美国国民不再支持盲目的此类干预,这也促使我们思考“在一个没有成形法定秩序的国际丛林社会里此类战争是否真的有利于自由主义普及”这个重大问题。

本书还促使我们反思作为英美传统的“经济人”理念和自由市场主义。例如,在理解2008年金融危机时,我们不能忽视危机背后的政治力量。根据主流的说法,这次危机只是金融和经济体系突然遭遇了某种突发的“冲击”。然而,问题在于,类似于物理学的优雅的平滑的曲线并不存在于现实中,纯粹市场主义的经济治理体系与真实世界的运行会产生摩擦和冲突。经济学家也许不得不承认,政治制度和政治思想也是经济运行的相关因素。我们必须关注制度和规则在现实中的运行状况,这些制度和规则反映了谁的利益,以及信息不对称等问题造成的治理困境,还必须重新思考国家的角色和作用。

金融危机

四

不过,对米什拉这本书的批评是,他所极力抨击的西方自由主义者,是否构成了一个铁板一块的群体?这种说法是否忽视了他们的内在差异?他所批评的那些知识分子,是不是也发挥了某种传播民主理念的积极作用?他们的思想是否真的构成了一种统治世界的霸道的意识形态?我们能否把这种现象当作是对一个时代的定义,即把后冷战时代整体性地称为一个“自由帝国主义”的时代? 是不是冷战之后世界上的大多数罪恶都是因这种“自由帝国主义”的扩散而产生的?

我们必须注意,心怀恶意的意识形态狂热分子与仅是认识不完备、表述不谨慎的普通自由主义者之间,存在着巨大的区别。对于后者,应主要进行温和的辩论和说理,而不是标签化的攻击,以期取得共识。同时,在这些所谓的“狂热的自由主义者”之外,还存在着其他狂热的派别,例如激进的反自由主义者,包括发展中国家里的极端反西方民族主义者,他们对世界的危害我们同样不能忽视。

当前的世界,正处在一个从“后冷战时期”向一个新时期过渡的阶段。对上一个时期的思想,我们应当扬弃而不是放弃。米什拉的这本书,与其说是对自由主义传统的否定,不如说是就如何挽救自由主义传统提出了一个问题。它提醒我们,在主张自由主义时应避免一种“帝国式”傲慢,尊重真实的灰色世界,尊重改革的难度所要求的谨慎态度,并努力防止种族主义等恶劣思想混入真正的自由主义。

相关:

成为母亲后,她写下母职的另一面过去几年,在关于女性话题的种种讨论声中,母职与女性身份的冲突问题常常成为人们热议的焦点。母职是否与生俱来?成为母亲,究竟意味着什么?对于任何一个当代女性来说,这些都是我们不得不面对的问题,但想要从中..

白先勇:王国祥走后,我孤独至深说起华语文学,白先勇是个绕不过去的名字。他出身名门,父亲白崇禧是国民党高级将领,母亲马佩璋是官家小姐,导演谢晋称呼他为“最后的贵族”。白先勇不到三十岁就写出短篇小说集《台北人》,到今天为止,这本书在..