2020年8月4日下午6点08分,2700吨被人遗忘的危险化学品硝酸铵,在黎巴嫩首都贝鲁特的中央港口仓库被意外点燃,巨大的爆炸威力相当于人类历史上最严重的非核爆炸事故。瞬时冲击波的毁坏性,直接导致超过 200 人死亡,数千人受伤,77000 套公寓被摧毁,超过 30 万人因为房屋受损而流离失所,更把一个原本已经陷入选举危机、电力危机、疫情危机、银行与金融业破产危机的中东小国推向了深渊。

贝鲁特美国大学(The American University of Beirut ,黎巴嫩最好的大学)的流行病科学家萨利姆·阿迪布(Salim Adib)曾经在接受《科学》杂志采访时说:“我只能想象自己在庞贝古城的那一天,维苏威火山爆炸并将人们变成玻璃化的物质。黎巴嫩正在破产,无论是政府还是民众。”

被欺骗,被伤害,被抛弃——这是许多黎巴嫩人在贝鲁特大爆炸发生当下的切肤之痛。随着时间逐年推移,国际新闻已经将这片弹丸之地的悲剧翻篇,黎巴嫩人却迟迟没有等来司法审判和城市重建。面对三年内垂直暴跌了 90% 的汇率价值和快速攀升至 83% 的多维贫困率(联合国 2022 年统计数据),人们发现,只有仍然站在废墟原地的彼此,才是破碎生活的重启者。

但是,“黎巴嫩人”本身又是一个怎样的概念?黎巴嫩全国人口只有 670 万,其中超过 150 万人口为来自邻国叙利亚的难民,还有 48 万人口属于在联合国注册登记、但来自另一邻国巴勒斯坦的难民(根据联合国近东救济工程处评估,真实人数远在注册人数之上)。这个面积相当于中国山东省德州市的小国,还同时生活着基督教马龙派、穆斯林什叶派和逊尼派、德鲁兹派、希腊东正教、罗马天主教、亚美尼亚教派等等,并由此延伸出 90 个政党派别。

2023 年初夏,当我走进这些信仰不同宗教、拥有不同国籍、从事不同专业工作的黎巴嫩人自治组织进行拜访,那个关于如何重新启动生活的答案,逐渐变得清晰和具象起来。

贝鲁特大爆炸发生后,当整座城市瞬时陷入震惊、恐慌、悲痛、混乱,住在城市南部的中年男人侯赛因·迪马西(Hussein Dimasi)是最快作出响应、并最早抵达爆炸点附近居民区(Ashrafieh,阿什拉斐叶区)的专业救援人员之一。

侯赛因·迪马西和他的数十名同事们并非来自国际红十字会或市属消防局,事实上,他们来自贝鲁特市内 3 个难民营,供职于黎巴嫩-巴勒斯坦民防组织(Palestinian Civil Defense in Lebanon),一个完全靠公益援助而勉强运营的社区非营利组织。

贝鲁特的难民营不归属市政管理,市政人员也极少进入难民营执行公务。因此,巴勒斯坦民防组织自 2016 年成立以始,几乎承担了 3 个难民营里的消防局、社区医院、街道派出所等工作。侯赛因·迪马西经常需要在难民营处理民宅火灾、违建坍塌、斗殴调停、医疗急救……由于难民营里的危楼非常普遍,他还曾经和同事们专门开展过有关结构性坍塌后的救援演练培训。

这些看起来鸡毛蒜皮的社区经验,在大爆炸后的十几个小时里成为了能够救命的宝贵技能。巴勒斯坦民防组织开着他们仅有的 2 辆救护车和 1 辆消防车,连夜在几乎被炸成废墟的港口附近积极营救伤者。

在一所损毁严重的大楼里,侯赛因·迪马西发现了两个受困的市民:一个来自埃塞俄比亚的妇女,和黎巴嫩籍男子。男子不幸被断壁残垣卡住了大腿,在随后漫长的建筑物切割过程中,救援队伍一边帮助他吸氧,一边陪他聊天打气、分散痛苦。

“最后我们花了整整 11 个小时,才把他安全救出来。在聊天的时候,我们知道了他叫伊萨姆,来自基督教马龙派的家庭,老家就在黎巴嫩最大的艾恩希尔维难民营附近,他还有个弟弟也在这栋楼里工作。”侯赛因·迪马西时隔在 3 年后,仍然能够向我清晰回忆起救援伊萨姆的场景。

伊萨姆的弟弟不幸在爆炸现场去世,伊萨姆和家人们诚恳地邀请了救援队伍出席葬礼。“我们在葬礼上见到了基督教马龙派的主教,他态度很友好。而我们是穆斯林逊尼派,甚至没有国籍。”在人道主义面前,对生命的尊重,超越了一切社会性的差别。

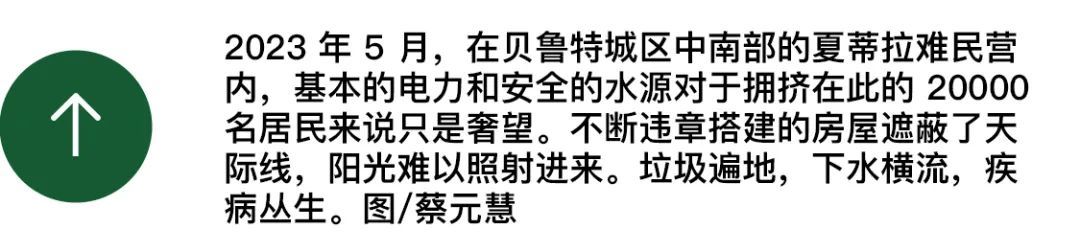

今年 39 岁的侯赛因·迪马西,已经是出生在贝鲁特夏蒂拉难民营里的“难民二代”。黎巴嫩全国一共有 12 个大型难民营,其中 3 个在贝鲁特。自 1948 年巴以冲突及第一次中东战争爆发至今,超过 25 万巴勒斯坦难民长年生活在这些原本只计划容纳一两万人的临时居住点里,其中,夏蒂拉难民营(Shatila Refugee Camp)是最臭名昭著的那一个。

1982 年 6 月 6 日,以色列出动海陆空 10 万人军队进攻黎巴嫩,目标是摧毁定居在黎巴嫩的巴勒斯坦解放组织总部,第五次中东战争打响。9 月 16 日至 18 日,随着复杂的武装势力冲突升级,黎巴嫩长枪党在以色列军队的支持下进入了面积只有 1 平方公里的夏蒂拉难民营,约 2000 - 3000 名巴勒斯坦平民在 48 小时内被屠杀。联合国大会通过决议将其定性为“种族清洗行为”。不过,至今没有任何士兵或者官员需要为此事负责。

40 年后的今天,同样是 1 平方公里的面积,暂住在难民营里的巴勒斯坦人已经生育到了第三代,他们的昔日家园早已被犹太人定居点占领;而邻国叙利亚超过十年的内战,也使得逃难至此的难民人数不断上升。整个夏蒂拉目前拥挤着 20000 多人,由于难民身份的限制,失业率高达 70%,居民自治组织,事实上成为了社区里的最后一道安全网。

我和侯赛因·迪马西的第一次线下见面,约在夏蒂拉难民营入口处的诊所,这里是市区出租车司机唯一愿意停车的地方。难民营里没有路灯,由于违法建筑过多也无法通过导航指路,道路窄得像北京的小胡同,蜿蜒的路面遍布污水和垃圾。侯赛因·迪马西看到我走下出租车时一脸紧张的表情,浅浅地笑了。他挥挥手,让我坐上他的摩托车后座。

摩托车油门踩下的瞬间,混浊的劣质柴油味扑鼻而来,倒是稍微能掩盖住地上流淌的臭水沟味。黎巴嫩国家电力公司已经瘫痪多年,普通民众只能每天依靠非法搭建的柴油发电机供电,不仅掏空了大家的储蓄,也严重影响了空气质量。只是,生活在夏蒂拉居民的烦恼远不止于此,自来水无法饮用、垃圾无人管理、火灾隐患严重、失业青年沦为盗窃罪犯和药物滥用者……我随着摩托车穿梭在夏蒂拉的街头巷尾,匆匆窥见了 200 万在黎难民的生活一角。

“欢迎来到巴勒斯坦民防组织!”侯赛因·迪马西把摩托车停在一栋红色的三层砖房建筑面前,这简直是我目前看到的最结实的房子了。

房子的一层整齐排列着各类消防服,灭火器,和延长软管圈,二层设有紧急医务室和会议室,三层是救援设备的仓库,临时宿舍,和唯一一个厕所隔间。这栋使用面积不到 300 平米的楼房,默默守护着周边近万名居民的日常安全。

三个戴着头巾、穿着制服的女孩主动向我迎来。“救援队里也有这么多女性吗?”我感到一阵惊喜。29 岁的瓦拉(Walaa)是救援队的行政人员,她也是难民营里极其少数的、通过海外援助完成了大学工商管理学历的女性。站在她身旁的是 23 岁的拉哈弗(Rahaf)和 40 岁的贾米拉(Jamila),只读完了初中就失去了继续教育的机会,但她们在救援队里学会了基本的急救知识,目前承担着医疗志愿者的角色。

“女性非常重要!在贝鲁特大爆炸后的第三天,我们都筋疲力竭了,这时候一栋民宅突然发生了火灾,是消防车上的 5 名志愿者女孩最快冲了过去,她们的勇气一点也不比别人差。”侯赛因·迪马西对队员们的表现很满意,只是,作为队长的他近年却不得不减少人员。

“从 2020 年开始,一切都更难了。大爆炸导致数十万人无家可归,增加了新冠病毒的扩散,我们的医疗器材消耗得非常快。然后是经济崩溃加剧的失业潮,整个社区的犯罪率又增加了。2022 年俄乌开战后,我们的国际援助资金大量减少,老实说,我不知道明年的运营经费还够不够。大爆炸前我们有近 300 个队员,今年只有 50 个志愿者了,而且都是没有工资的。”

“啊?不领工资的志愿者?那么他们为什么要加入救援队呢?”我知道黎巴嫩法律限制难民不得从事 39 种工作,只能成为廉价劳动力,想不到还有主动免费的劳动力。

“因为可以帮助到社区,也能提高自己的专业技能。你看,40 岁的贾米拉是 4 个孩子的母亲,她从来没有工作过,但是在这里,她学会了像护士一样给伤者包扎,打吊针。我们的女队员每周工作 20 个小时,男队员要值夜班所以每周工作 30 个小时。在整个难民营里,这里是一个安全区。”侯赛因·迪马西说。

尽管不需要给大多数救援队员发工资,民防组织的日常物资装备也是一笔不可忽视的开销。由于紧急医务室是免费对外开放的,每月需要消耗 250 包医疗消毒巾,每包成本 10 美元;每次进行消防扑火,对器材的损耗则大得多,防火面罩每个成本 9 美元,加上报废的消防软管和防火衣,每月花销也在 2500 美元以上。

侯赛因·迪马西的同伴,德尔克,递给我一杯热茶,“夏蒂拉难民营是 1949 年开设的,而整个难民营里的第一辆救护车,是直到 2016 年成立了救援队才买来的。虽然 2023 年又到了很困难的时候,对很多面向难民营的国际援助都暂停了,但是,请相信我们是可以自救的,难民也有权利为自己争取有尊严和安全的生活。”

然后,德尔克认真地看着我的双眼,说:“每一个曾经被外敌侵略过的民族,都会有相似的心情。中国在外交上给了巴勒斯坦很大的支持,我相信你们能够和我们共情。”

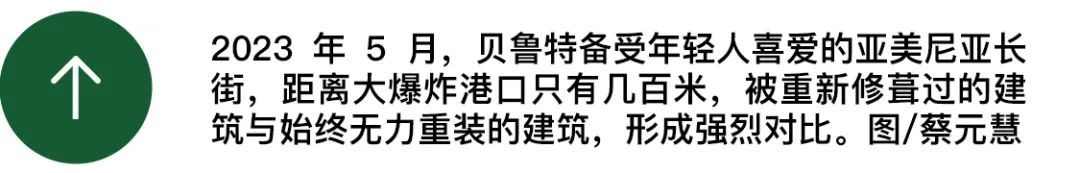

行走在贝鲁特的街头,我常常会被杂糅了各个时期复杂元素的街景所惊讶。在著名的亚美尼亚大街,随处可见十四世纪的罗马教堂、十五世纪的哥特式建筑、奥斯曼帝国时期的穆斯林清真寺、独立建国后的包豪斯工业大楼、内战时期战痕累累的外墙、因为战乱而沦为烂尾楼的国家影剧院、2015 年雪松革命和 2019 年十月革命留下的愤怒涂鸦、以及 2020 年贝鲁特大爆炸所摧毁的公寓……它们安静而紧密地伫立在一起,同时展示着丰富的历史和沉痛的伤害。

比建筑物更显眼的,是堆在每个路口的 4 个一米高的大型垃圾箱,以及总是围在垃圾箱周围寻找食物的孩子们。

“他们都是叙利亚难民的小孩,你千万别给钱。小孩背后都有不同的黑帮势力,专门教他们讨钱。”站在亚美尼亚大街路边,43 岁的贝鲁特本地人特瑞可(Tarek)劝我不要理他们。贝鲁特大爆炸使他心灰意冷,辞去了原本在欧盟办事处的职务,重新申请了一份在国际红十字会驻非洲某国的人道救援工作,黎巴嫩从家乡变成了异乡。

“这三年贝鲁特的变化太大了。我每次从非洲回来,就会收获一份新的失落。常去的咖啡馆、小餐厅、果汁店,都倒闭了。城市缺电的时间越来越长,有些街区到了深夜我都不敢去!抢劫和强奸的新闻越来越多,他们把我爱的城市改变了。”

“他们,你是指叙利亚难民吗?”我追问。

“不是说我主观上觉得犯罪都是难民干的……”特瑞可想了想,“是统计数据显示的,难民占了黎巴嫩犯罪案件的大多数。”

我始终没能在网上找到特瑞可说的数据,但我理解他愤怒的心情。翻开大多数媒体报道,叙利亚人的形象都是相似的:手心朝上的乞讨者,无法忍受内战的摧残而逃到国外,没有教育文化也没有工作技能,领着联合国和其他国际援助机构发的资金,生活过得比黎巴嫩人还好。

叙利亚的内战起源于 2011 年的阿拉伯之春,和巴勒斯坦人长达 75 年的流浪不同,大部分叙利亚难民出生在本国,随后在过去十年的时间里陆续逃到了黎巴嫩等邻国。我忍不住想,那些接受了教育的孩子们,会怎么看待自己和新家园的关系?又会怎么理解自己和黎巴嫩人的关系?

我尝试在社交软件 Instragram 上联系一个叙利亚少女,她很快用流利的英文回复了我,还发来一个意想不到的邀约:她想邀请我去难民营里的板球队,和她一起训练。

次日一早,我再次回到了夏蒂拉难民营的入口,才留意到原来路边有一个公共运动场,里面设有两个室内球场和户外球场,铺着薄薄的人造草皮。一辆大巴车停在了运动场门口,七八十个孩子哄笑着从车上冲下来,迎着阳光快步奔向球场。男孩子和女孩子人数各半,最小年纪的只有六岁左右,女孩们都包着头巾、有人穿着裙子、裙子下面又套了裤子。尽管穿着略显累赘,但丝毫没有影响她们兴奋的心情。

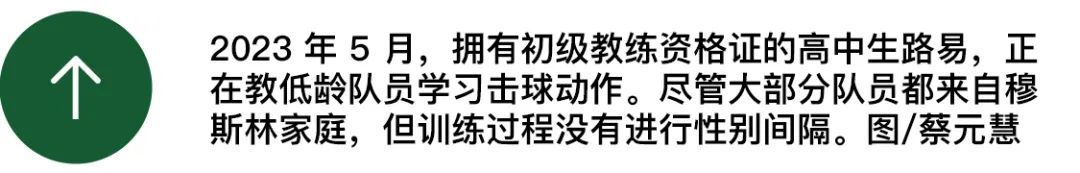

几个身高略高一点的少年和少女走在人群后面,他们既是高中生,也是板球队的初级教练。2018 年,在德国出版商 Meike Ziervogel 和国际咨询公司麦肯锡合伙人的资助下,黎巴嫩难民营里的第一支板球队“阿尔萨玛板球(Alsama Cricket)”成立了,30 名孩子第一次接触到板球这项运动。五年过去后,那批孩子们成为了高中生,获得了初级教练资格证,难民营里的板球队发展成 5 支,球员人数增加到 400 人,还得到了来自英国板球基金会(MCC)和国际板球协会(ICC)的项目援助。

球队的主教练穆罕默德·基尔(Mohammed Khier),陪我一起坐在球场边上。他今年 40 多岁,头发花白,家乡来自叙利亚首都大马士革,是“青年教练们的成年教练”。他回忆在板球队创立之初,基本准则就是要打造一个无分性别、无分年龄、无分宗教差异,只注重实践体育精神的团队——“我们可能是整个阿拉伯世界里,第一支男女同训的青少年板球队!”

“你要知道,对于阿拉伯国家来说,板球真的是一件新东西。女孩们的父母不知道这是什么,不允许她们来训练,更别说和男孩一起练。我们只能一次一次做家访,邀请父母来球场看比赛,亲眼看看女孩们的表现有多好。现在,你再看看我们有多少女球员!我们的训练每周两次,从不间断,每月还有全国积分赛,要和其他难民营里的队伍拼成绩。”

在穆罕默德·基尔的安排下,16 岁的少女玛拉姆(Maram)和 15 岁的少女维萨尔(Wisaal),成为了我今天现场学习板球队的教练。其实,我的教练直到两年前还不会说英语,几乎没有上过学——玛拉姆小时候曾经被抽中,去市区一所公立小学免费读书,但是学校离难民营很远,既没有公共交通,家里也没有能力接送她,只能靠双腿每天步行往返学校 3 小时,然而,她在学校里上课的时间还不到 3 小时。

“可能因为我们是难民吧,黎巴嫩的本地老师也不怎么教我们,他们把课文念一遍,然后就坐在讲台上开始玩手机。我们干脆就退学了,一直在家里呆着。如果再不读书,我可能就要嫁人了。”

幸运的是,2021 年玛拉姆和维萨尔得到了公益机构阿尔萨玛(Alsama Project)的帮助,在难民营里面重新开始上学,并每周参加板球队的训练。只用了两年的时间,她们已经能使用非常流利的英语与我交流,还考取了板球队的初级教练资格证。

在两位初级教练的帮助下,我很快实现了人生第一次板球击球成功。笑声和鼓励,充盈着整个运动场,几乎是我到达在贝鲁特以来最快乐的一天。

整个黎巴嫩生活着至少有 150 万叙利亚难民,其中约 40 万为学龄阶段青少年,减去处于失学状态的近 30 万学龄青少年,剩余 10 万人正在或曾经获得过部分阶段的教育机会,并面临着因为交通不便而随时辍学的危机。只有 400 个孩子获得了额外的机会——不仅能在难民营里面学习英语、阿拉伯语、汉语和数学,还能组成板球队,在运动中学习团队协作和领导力,参加国际板球协会的青年大使评定。尽管从比例上看,幸运儿很少,但每个被改变的人生都是 100%。

“在难民营里,大部分孩子一旦失学,就只有打童工或者童婚的命运。我曾经离这样的命运很近很近,所以当我重新有机会上学,我就拼命学习、拼命练球。”玛拉姆的好友,同样是 16 岁的少女埃斯拉(Esraa)对我说,“我知道黎巴嫩人不喜欢难民,认为是难民把工资水平都拉低了。但这也不是我们的错啊,只要有工作的机会,我们一定会拼命抓住的。我也知道我不是黎巴嫩人想象的那种难民,我会继续读书,以后说不定能拿到奖学金出国念大学,就有希望了。”

对于在贝鲁特长大的新一代叙利亚人来说,希望在哪里?在贝鲁特,在叙利亚,还是地中海对岸的欧洲国家呢?板球队的青年队长路易(Louay),已经修完了英国板球基金会提供的领导力网课,也是同期网课学生里唯一一个来自阿拉伯国家的男孩。路易认为,没必要幻想自己生活在哪个国度,“认真地过好当下,才是最重要的。我会去想怎么让团队变得更强,怎么让夏蒂拉的生活变得更好,把希望达成的愿望放在一年之内,这样才好去实现它。”

我在贝鲁特居住的民宿,位于全城最具艺术与文化氛围的马尔·米哈伊尔社区(Mar Mikhaël),这条精致的街道曾经遍布艺术画廊、古董家具店,和法式小酒馆,是过去二十年里最令黎巴嫩年轻人流连忘返的地方。可惜,距离爆炸港口近在咫尺,整个街区的大楼外立面在 2020 年几乎被摧毁。过去三年,由于黎巴嫩国家银行破产,只有依靠来自欧盟的援助资金以及一千万海外黎巴嫩侨胞的外汇支持,马尔·米哈伊尔社区的许多历史建筑和私人商铺才勉强完成修缮。

站在画满涂鸦的山坡阶梯上,我的视野能够轻松穿过一栋破败的公寓楼看到远方的贝鲁特港口,那里仅剩唯一一栋如同恐怖鬼屋的灰黑色建筑:位于爆炸中心点、被烧毁半边大楼的大型国有储备粮仓。

当一座能够储存 120,000 吨粮食的大型仓库被直接炸开,暴露在外、无法食用的小麦和玉米应该如何处理?犹如一则讽刺笑话,黎巴嫩政府就如何处置仓库大楼进行了旷日持久的讨论,小麦和玉米竟然就在户外晾晒了两年,直到 2022 年夏天,谷物在高温下发生自燃,终于把北区仓库烧成废墟。

一个国家失去了它五分之四的粮食仓储能力,俄乌冲突又让食品危机雪上加霜。长久以来,黎巴嫩 66% 的小麦进口来自乌克兰,12% 的小麦进口来自俄罗斯。从 2020 年初到 2022 年 8 月大爆炸两周年之际,黎巴嫩的生活成本上涨了 500%,全国 46% 的人口处于饥饿状态。黎巴嫩大学一项研究显示,许多家庭因为无力应付食物通胀,不得不改变吃饭习惯:直接省略早餐,午餐吃卷饼三明治,晚餐吃大量廉价甜食。

从马尔·米哈伊尔社区的山坡阶梯走下来,我看到一座绿白色相间的小房子,亮黄色的灯光外挂着写有“Tawlet & Souk el Tayeb”的招牌,我不断下坠的心情,突然被人轻轻托了一把。

Tawlet 是贝鲁特本地一家经营了 20 年的有机农业餐厅,长期招募黎巴嫩乡村农妇作为厨房帮手,为她们提供专业的烹饪培训和较为体面的薪酬。在大爆炸发生后的第三天,损失惨重的餐厅老板卡马尔·穆扎瓦克(Kamal Mouzawak)重新振作起来,和国际慈善组织“世界中央厨房”的志愿者一起,每天在后厨为上千名公寓被毁、流离失所的市民提供免费的午餐。

我三年前就在新闻上读到过卡马尔·穆扎瓦克的事迹,想不到真能在路上遇到这家因为善举而闻名的餐厅。推开 Tawlet 的玻璃门,一整面五彩斑斓的食品墙,满满当当地展示着让黎巴嫩人深感自豪的本土物产。鲜花蜂蜜、硬壳坚果、红葡萄酒、鹰嘴豆泥……这些包装朴素的农产品,均来自黎巴嫩全国数十个乡村小农的可持续品牌。

正在餐厅工作的玛尔森(Mahasen)女士接待了我。我主动提起三年前读到的媒体报道,“真佩服你们,能够只有一个餐厅后厨可用的情况下,为那么多无家可归者提供一顿有尊严的午餐。你们后来是在什么时候结束这个项目的?”

“结束?没有结束呀!我们每天至少要制作 1000 份免费午餐,每周五个工作日不间断。”玛尔森笑了,她伸手指向餐厅背后的透明玻璃,“社区慈善厨房就在楼下,今天的午餐都已经做好了,厨师正在吃员工餐呢。”

我连忙走近玻璃窗户往下看:一个近 200 平米的仓库被装修成社区食堂的模样,80 多个戴着卫生帽的厨师正在排队打饭,旁边的货车上装满了一摞摞打包好的饭盒。贝鲁特大爆炸过去三年,许多临时成立的社区互助项目已经暂停或者永久结束,我想当然地以为慈善厨房也已经终止。

玛尔森解释,因为 Tawlet 餐厅在贝鲁特大爆炸后的快速响应获得了社会认可,在德国国际合作机构 GIZ 的资助下,大爆炸发生两个月后他们正式租下了这个仓库,改造成长期性的慈善厨房(Matbakh el Kell)和周末农夫市集(Souk el Tayeb),一直运营至今。

为了尽可能地帮助到更多经济脆弱人群,慈善厨房设置了一套特别的执行流程:以日薪 9.5 美元的标准,招募 35 - 40 名失业者作为厨师和帮工,每天制作 1000 份免费午餐。这些午餐会转交给贝鲁特本地的公立医院、基督教会、清真寺、以及其他社区组织,再由这些机构派发到最需要的居民家里。完成了午餐的制作后,厨师和帮工们也可以吃一顿员工餐再回家。无论是免费午餐的厨师还是接收者,都以 40 天为一个周期,每间隔 40 天就会更换新的厨师和接收者,以便让更多人有机会接受帮助。

玛尔森婉拒了我拍照记录的请求,表示需要保护好厨师们的隐私。不过她愿意口头介绍一些厨师们的背景信息:“我们现场有将近 150 个员工,其中超过三分之一是女性,有的女员工正在上大学,这样一份兼职能够帮助她们减轻学费压力,又能够减少伙食开支。对了,我们还有一些员工来自叙利亚,法律规定他们能够从事的职业有很多限制……还好,厨师不在限制清单里。”

临别时,玛尔森谈到了这份工作对她自己的影响。“幸福感不只是关于你得到了一件礼物,而是关于你接收到了给予者的心意。”

不过,并非大多数贝鲁特人,都和玛尔森抱着相似的想法。贝鲁特曾经在 20 世纪 50 - 60 年代位列中东地区最繁华最包容的城市之首,拥有“中东小巴黎”的美称。随后是长达十五年的内战、领导人被暗杀、国家银行破产、以及人类历史上最大的非核爆炸灾害……许多贝鲁特人无法承受如此沉重的创伤,最终选择移民。根据贝鲁特独立咨询公司 Information International Sal 调查,大爆炸后仅一年内就有超过 79000 人离开了祖国,创下五年来新高。

无力承担移民费用,或者因种种原因而不得不继续留下的贝鲁特人,则需要面对每天长达 20 小时的停电困境,以及以 100 倍速度快速贬值的货币购买力。在这样的处境下,许多年轻人选择泡在水烟馆和酒吧夜店中,暂时忘却现实的烦恼。

仿佛谁开了一个玩笑,在充满血泪记忆的大爆炸港口核心区的一公里内,在三年内密集开业了五家夜店,以及数量更多的酒吧,热闹程度如同北京工体西路的午夜。来自欧美国家的百大 DJ,每周末受邀飞来贝鲁特的各大夜店,在开支昂贵的私人电力供应下呈现全球最流行的现场音乐演出。无数年轻人鱼贯而入,毫不犹豫地支付相当于月薪 1/10 的夜店门票,然后在酒精和尼古丁的陪伴下,狂欢至次日清晨 6 点。

我在本地知名夜店 B018 遇到 34 岁青年维恩(Weam)时,他正处于人生新的低谷。维恩在大爆炸时永远地失去了表弟和十个同事,为了尽快离开黎巴嫩疗伤,他和一名女性好友“假结婚”,然后凭探亲签证前往邻国阿联酋工作。“按原计划,我和好友应该尽快离婚的,谁知道这个月我突然被裁了,为了保住探亲签证,我们不得不继续这段虚伪的婚姻。”维恩说,他没有积蓄,没有生育计划,甚至不需要长久的爱情。夜店里的音乐和烈酒,足以让他感到年轻和快乐。

当生活辜负了民众,有人独自饮下烈酒,有人向陌生人递上咖啡。

市区里的出租车司机一般不愿意开车到难民营,当我在难民营结束采访后,只能在路边苦苦等待司机接单。站在我身旁的难民大哥,拥有一个锈迹斑斑的黑色铁皮柜子,里面装着一台意式浓缩咖啡机——这样廉价又方便的“路边咖啡馆”在中东地区很是常见。大哥看出了我着急的心情,搬来一把椅子,邀请我坐下。

我不好意思拒绝,在绿色垃圾桶面前坐下了。大哥很快又做了一杯意式浓缩,递到我的手里,“我叫乔伊,咖啡师乔伊。”他用右手指着左手上的名字纹身,郑重地用英语、阿拉伯语、法语分别念了一遍自己的名字。

“谢谢你的礼物。”我面对半人高的绿色垃圾桶,一口喝下了这杯颇具仪式感的免费咖啡。入口浓郁,回甘无穷,那一刻我接收到了慈善餐厅员工玛尔森所说的,给予者的心意。

相关:

夏季如何正确防晒 夏日炎炎,面对强烈的紫外线,我们应该如何正确防晒? “防晒并不只是防晒黑,还要防晒伤。借助遮阳伞、墨镜、防晒衣等硬防晒,以及涂抹防晒霜等手段,可以一定程度上预防皮肤老化。”首都医科大学宣武医院..

长护险为老年人添保障 数据来源:国家医保局 夏日清晨,江苏省南京市栖霞区,护理员宋金慧一早来到仙林新村小区,帮助患有阿尔茨海默病的居民徐大爷洗漱、喂饭、换药。“幸亏有了长期护理保险,享受到专业护理服务和费用补贴,..