Sir想做个小统计。

大家平时会在哪里看新闻?

微博,抖音,朋友圈?

还是都有。

但你确定自己看的是“新闻”吗?

这事是时候有人说了——

我们进入了一个无限生产新闻的时代,也进入了一个新闻被杀死的时代。

01

大家最近应该都关注过香港名媛蔡天凤事件。

Sir不知道你有没有过这样的经历。

当你想了解事情来龙去脉,想找一篇深入的调查报道时。

你搜到的大多数消息是这样的:

这样的:

或这样的:

标题要多耸动有多耸动:

杀人、肢解、烹尸、形婚……

点进去呢?

内容要不是AI念稿子配AV画质的画面,要不全是捕风捉影的天涯故事会。

然而正是这样的“新闻”。

点击/阅读量轻松过亿,分分钟超过官媒或权威媒体发布的消息。

当然。

并不是有大事的时候,这样的“新闻”才扎堆出现的。

平时它们也充斥着你的社交网络。

它们格式统一,基本“三段式”。

一行黑边黄字,一行白边红字,一行黄底黑字。内容呢,可以说是毫无营养,都是乍一看一脸懵逼,看完后一头雾水。

比如,主人带小奶狗出门散步,小狗刚落地就被风吹跑。下面跟着个实时热点:“原来狗狗真的能被风吹走”。

比如,男孩给小猫们上课,一众小猫昏昏欲睡,只剩一只橘猫试图听懂。

再比如,游客手机掉入虎园,工作人员入园取,小老虎在一旁好奇看着,最后还被摸摸。

本以为这是平台用户随便发着玩玩的,再仔细一看,这些新闻基本上都是认证过的蓝V新闻平台发布的。

Sir看完只想问一句,这是新闻?

没错,这是这个时代的“黄色新闻”。

黄色新闻不是指低俗色情的擦边新闻,而是一个国际化的新闻现象,主要以大量的图片和煽情报道吸引眼球。

黄色新闻的出现可以追溯到十九世纪末。

美国两位著名的办报人——约瑟夫·普利策和威廉·伦道夫·赫斯特分别办了《世界报》和《纽约新闻报》。

《世界报》于1889年出版定期的连环画,一个穿着黄色衣服的小孩成为了经典角色。为了和普利策竞争,赫斯特挖走了“黄孩子”的创作者理查德·奥特考特,于是,双方因为“黄孩子”打起了官司。

从那之后,《世界报》和《纽约新闻报》的漫画角色都是这个穿着肥大衣服、咧着嘴笑的“黄孩子”,而为了流量不惜使用大量渲染手法和图片的新闻,被称为“黄色新闻”。

黄色新闻一般没有内容,只有夸张的标题、肤浅粗俗的描述和大量未经授权的图片,靠感官刺激吸引读者。

《世界报》和《纽约新闻报》靠黄色新闻报道方式赚取了巨大的利润,引起了全国甚至全世界新闻业的效仿。

在中国,黄色新闻主要出现在两个大的时间段。

一个是从19世纪末20世纪初到1949年新中国成立,另一次是从改革开放至今——

在媒体自负盈亏,巨大商业利益驱使的大环境下,中国第二次黄色新闻浪潮卷土重来。

(来源:王艳.浅析我国网络媒体时代“黄色新闻”的成因和特点[J].商情,2014(10))

对,此刻正是国内黄色新闻泛滥的巅峰。

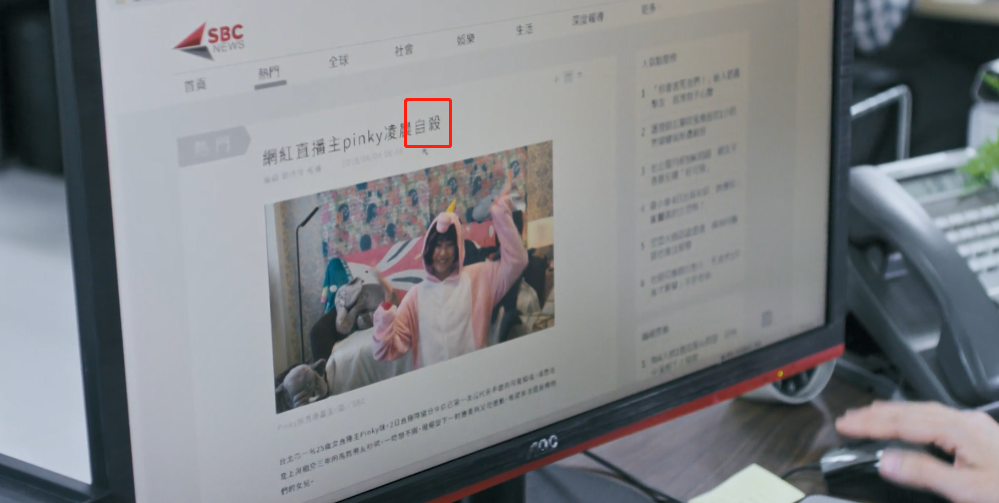

《我们与恶的距离》呈现过这样一个媒体报道的场景。

一个网红死在家里。

宋乔安(贾静雯 饰)所在的新媒体部门为了抢流量,将别人的报道改几个字就发布了,并在警方给出定论前,就定性事件为“自杀”。

他们的这种操作一直被自律委员会所批判。

不能老是拿监视器 网络爆料当新闻

小时不读书 长大当记者

“拿监视器和网络爆料当新闻”可谓精准描述了如今各平台看到的黄色新闻。

这些新闻素材大部分正是来自平台用户。一旦这些用户的视频获得了比较高的点击量,就会被新闻账号盯上,用黄字红字的包浆包上再发出来,转化为自己的流量。

在相对平静没有什么重大事件的日常时间里,新闻平台没有新闻可发,便靠着大数据,制作大量黄色新闻,获取流量。

可是,获得了流量,然后呢?

一旦大事发生。

流量池里,又会喷涌出另一种“新闻”——

02

除了黄色新闻,还有另一种能够迅速博人眼球的新闻。

红色的,人血馒头。

如果说相安无事时发黄色新闻,那么,当真正有大事发生时,很多新闻平台又会像猎狗一样,嗅着新闻里的血味就一拥而上了。

稍微回顾那些爆发过舆论的命案相关人士:

林生斌、江秋莲,到今天的蔡天凤。

关于他们,被提到最多的一个词是什么?

反转。

从一位失去挚爱的父亲,到被生活伤害却依然热爱生活的人,最终,反转成卖弄深情的道德败类;

从一位失去女儿的母亲,到装疯卖傻的恶人,再到沉冤得雪的伟大妈妈;

从豪门炫富女,到无辜被害女,再到名媛被骗婚……

为什么有那么多反转?

因为太多的流言、臆测、情绪,纷纷以“新闻”的模样出现。

是的。

杀死新闻的不是没有新闻,恰恰是这个“处处是新闻,事事皆新闻”的信息牢笼。

在新闻伦理的底线不断滑坡之前。

别忘了,曾经我们拥有过真正的新闻。

以前是怎样报道命案的呢?

马加爵事件。

作为当时引起社会广泛关注的命案嫌疑人,所有关于马加爵的报道都是被严格管控的。

△ 上图来自中新网,下图来自中国青年报

但当时《南方周末》的一名记者还是接到了通知,有可能采访到这位“杀人犯”。

为了这个“可能”,记者连夜启程,大巴和火车等交通工具都停了,只能叫醒宾馆老板,找私家车赶往马加爵所在的派出所。

到了派出所,领导亲自接见,并跟记者说是马加爵提出想见《南方周末》。

要成了?

可惜,采访最终还是被拦在了某一个指示上,记者扑了个空。

但就这样结束吗?

也没有,当时在场的记者们其实都见到了马加爵。

在移交的间隙,远远隔着铁栏杆。

第二天许多报纸以“移交间隙本报记者对话马加爵”的标题争相做着搏眼球的报道。

然而。

那位来自《南方周末》的记者,只是暗暗将所见到的一切,写在自己的采访手记里封存。

而就是这段可能永远不会公之于众的文字,仍然体现出一个媒体人对“新闻”极大的敬畏。

在移交前的那一刻,我隔着看守所窗口看着马加爵,皮肤黝黑的他双手捧着一根烟,猛抽几口。

警察试图用抽烟让他平静下来,但对戴着脚镣的他怎么也没有效果。

(《后台》第一辑 )

但到了今天。

我们又去哪找这样的文字?

03

关于如何做新闻,做好新闻,许多行业里牛逼的前辈都给出过各种标准与指引。

Sir今天不展开讨论。

但有一条是基本共识。

如美国摄影师协会前会长威廉·桑德斯曾说:“你首先是人类的一分子, 其次才是新闻工作者。”

真正好的新闻,从来都是以人为本,尊重生命的。

它们不需要夸张的黄色、红色。

而应该是无色透明的。

它在那里,就呈现了事件原本的样子,不多,不少,不哗众取宠,只传递真相。

然而,现在的大数据却逐渐“杀死”了这些尊重生命、坚守底线的好新闻。

大数据是具有腐蚀性的。

起初,它只是捕获人们的注意力;

后来,它开始驱逐有价值的信息,以更快餐,更片面,更情绪化的内容取代;

最后呢?

大数据获得了决定真相的权力。

是谁让这权力不断膨胀?

我们每一个人。

每多给黄色新闻一个点击,大数据就会多给你推送一条黄色新闻。

我们每多吃一个人血馒头,大数据也会反馈给媒体,人血馒头有多香。

......

接下来,回到开头那个问题:

未来我们会在哪里看新闻呢?

Sir还是用电影举例吧。

小李子主演的《不要抬头》就讲过这个故事。

天文学研究生凯特(詹妮弗·劳伦斯 饰)和导师兰道尔博士(莱昂纳多·迪卡普里奥 饰)在研究中发现,一颗像喜马拉雅山那么大的彗星在六个月后会撞上地球,毁灭一切。

他们想将这一消息严肃、专业地传递给大众。

求助政客无果后,他们找到了媒体。

电视台让他们上了黄金档,却总是被主持人打断,或者娱乐化。

主持人(凯特·布兰切特 饰)还表示,这个节目的风格就是如此,坏消息也要轻松有趣,才有助于观众消化,才能有更多人观看。

凯特忍无可忍,对着镜头大声呼号:

也许整个星球的毁灭

不需要搞笑

也许它就应该让人恐惧不安

我们所有人都死定了!

片段一出,爆了。

大数据监测到,凯特破口大骂时节目迎来了流量高峰。

于是,新闻热点变成了由凯特的前男友撰写的“你认识那个,说我们都要死了的疯女人吗?我和她睡过”这种人肉八卦,却没有媒体严肃地讨论彗星撞地球这件事。

作为媒体从业者的他,面对自己的伴侣给出的专业、严肃的提醒视而不见,不仅不顾及情分,反而还要调转枪口吃她的人血馒头。

这就是大数据的威力,荒谬又真实。

电影的结局我们都知道了。

在彗星离地球越来越近的时候,近到所有人都能看到它的时候,大家才意识到,危险已经近在眼前。

所有人都奔走呼号,让大家快“抬头看”,那才是真相,不要再看垃圾新闻了。

所有人也都知道,这一切都已为时太晚。

毕竟。

追求真相的人从不会消失。

而让真相失去生命力的,根本不是虚假的新闻,而是唾手可得的“真相”,是真相的狂欢。

不要抬头?

抬头也无所谓——

当漫天都是灿烂的人造彗星。

也就没有了彗星嘛。

本文图片来自网络

,一亿人在一本之道高清在线不卡视频 抖音催更碎尸案相关:

9.5,她才对得起今天的刷屏一份工作做了7年,是什么感觉?麻木、迟钝、疲惫。——2016年,那个顶着鸡窝头,穿拖鞋出镜,不怕暴露自己喜好偏向的文艺青年如实说。你可能猜到了,许知远。他的《十三邀》,已经横跨7年,做出六季+两个番外,和近70人对谈。3月1日,《十三邀》第七季上线,许知远就坦白了自己的困境。站在一个分岔路口意识到感受力开始迟钝所以,第一期,他带着想要继续的“指望”,前往湖南长沙,拜访了另一种生活,甚至矫情点,走入了一个桃..

为什么周星驰越来越不好笑?唐诺在《尽头》里花了很大篇幅聊了一部武侠小说,司马紫烟的《金仆姑》,而且聊的内容也只是一个片段,一场绘画比赛。那个故事是这样的:金蒲孤和刘日英比画,金要画的是“百美图”,刘要画的是“百仙图”。刘日英技艺了得,不到半个时辰便以刺绣完成了一幅精美绝伦的“百仙图”。而反观金蒲孤。慢悠悠地拿起笔,胡乱画了两下。接下来就有意思了——刘日英伸手将它翻转过来,却见白纸上只画了一个半圆形,圆弧上画了几笔像乱草一..

没到八天,说她们“离婚”了?很多人都敢说,最近想要看杨紫琼和凯特大魔王↓谈恋爱的……非常之多从去年的对谈开始——当看到一向以气场瞩目的大魔王因为杨紫琼而紧张,又看到一向以沉稳见称的杨紫琼因为大魔王而兴奋↓好些人就嗑了起来!“在我看到你之前,我就感觉到你了”这是什么命中注定!“我从你第一部电影开始就喜欢你了”这是什么一见钟情!天呢!整个对谈散发着莫名的甜蜜氛围——一个开心捧脸!一个眼睛笑成了加粗线!若用四个字来评价就是:她们..

说唱女歌手转行卖烧烤年入百万 直言:梦想与生活不矛盾3月9日,据新京报文娱报道,说唱女歌手杨文,曾因参加《中国新说唱》走进大家的视野,其原创歌曲爆火且曾在平台获得八亿的播放量,但自己却没有任何收入。随后她毅然决然飞到英国读研,期间偶然发现机会,创立了烧烤店,拿命创业不分昼夜,因口味正宗受到好评,一年内换两辆车,年入百万,杨文坦言:卖烧烤比做音乐还赚钱,自己不在意任何人的评价,梦想和生活不矛盾,坚持做好一件事很重要,无所畏惧勇敢去实现心中所想,想美就..

豆瓣8.9,最会搞钱的人被拍出来了《人生一串》第4季被网友催更一整年了。最近,等串下饭的人们终于发现屡屡被鸽的原因:原来整个摄制组跑去拍“这货”了。2月22日起,纪录片《这货哪来的》正式上线,《人生一串》原班人马制作。一连六集的片子钻进“大国重器之外的边角料”,与赛博世界里形形色色的卖家相遇。《这货哪来的》已在豆瓣开分。“这货”不全是吃货,还有不少“干货”和“私货”。听着导演的烟嗓旁白,不少观众留言“熟悉的味道又回来了”。上线以来,..

赋时以美,腕上翩跹 请查收 GP 芝柏表女神节芯动清单春意萌动,邂逅惊喜。在3.8女神节到来之际,GP芝柏表以一系列卓凡时计谱写腕间的春日诗意,为追求机械之美,又钟情独特廓形的瞩目女性优雅献礼。无论是选择犒赏自己,还是俘获佳人芳心,都能从GP芝柏表这份风格独具的芯动购表清单中,找到心仪之选。GP芝柏表的女表世界包罗万象,其中以Cat’s Eye猫眼系列为首的女表系列,格外耀眼。从2004年诞生之初,Cat’s Eye猫眼系列便以时尚流畅、一眼即识的横向椭圆造型问世,猫眼一般..

“雇凶杀人”?某冰冰的瓜!一、“小哥”费玉清曾有一段时间,经常去一个女明星家,这事狗仔知道,却没有乱写。为毛呢?因为费玉清去找的这个女星,不仅是同行,还是轰动亚洲的“白晓燕绑架案”受害人。费玉清去不是为了泡妞,而是为了安慰她,因为她的遭遇太惨了!她出生于台湾省新北市,家里有10个兄弟姐妹,自己排行老三。父母都是最底层的普通人,日子并不好过。因为亲妈不在,白冰冰经常被后妈揍,吃饭被打,喝水被打,用她的话描述“觉得不爽就打你,..

30岁,她从深圳回到家乡,年入500万这是一个创造叙事的时代。越来越多女性开始意识到,关于自己的人生脚本,不应该被写上“按部就班”与“安稳主流”等词语,在社会荧幕上不断重复。她们,应当拥有更为广阔的可能。人生如旷野。这或许是一个最好的时代——更多赛道与平台的出现,为女性带来不同选择与机会,她们也不再会轻易被某些标签所困,而是敢于书写一段段与超越、不设限有关的故事。在这些故事中,因为她们的勇敢,一些大众对于女性的刻板印象,渐渐被打破。..

冯小刚《非诚勿扰3》已通过备案 距第一部已时隔15年3月9日,据国家电影局关于2023年2月上全国电影剧本(梗概)备案、立项公示的通知,冯小刚担任编剧的电影《非诚勿扰3》通过备案,同意拍摄。该片故事梗概为:20年不见妻子笑笑的秦奋在老范帮助下得到了一个智能人笑笑。与假笑笑的相处中秦奋逐渐产生了模糊的感情,而这时候真笑笑回到了他的身边,两个笑笑对秦奋互不示弱的争抢让秦奋苦不堪言的同时闹出了一连串的笑话。据悉,冯小刚导演于2008年执导了《非诚勿扰》第一部,由葛优..

张大大:我早已是一片废墟一、上海戏剧学院北邻静安寺,张大大毕业于此,是该校播音主持专业招生以来最矮一位。他身高勉强一米七,开门能说成开蒙,入学艺考倒数第一,老师给他定位是当配音演员。所有家人都不理解他从艺决定。高三时,他说要艺考,他爸认为他有病,找来了心理医生。心理医生让他坐在沙发上,想象面前有一座大山,“说出你的恐惧吧,其实你根本不想上那个学校”。张大大想上。他从小便喜欢别人关注,妈妈朋友来家,他在屋里大声背乘法表,..