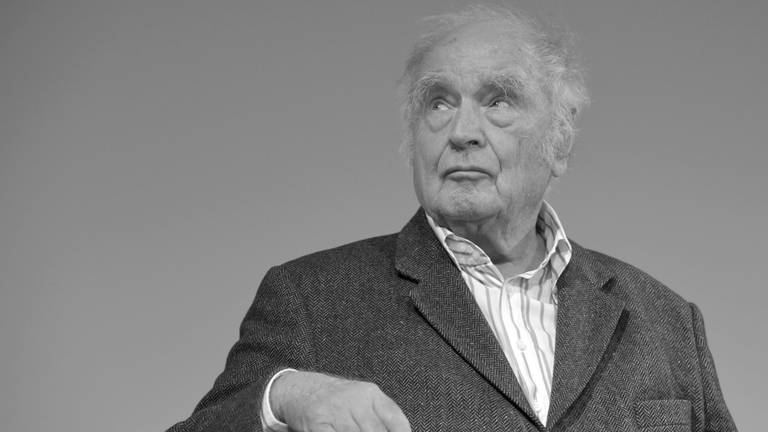

马丁·瓦尔泽

七月中旬,北京大学外国语学院德语系教授、马丁·瓦尔泽中文译者黄燎宇才拜访了瓦尔泽位于博登湖畔的家。

“今年三月他做了一个脑部手术,术后情况不大好,说不出话。但我们的交流依然顺畅,有目光交流,他还会对我露出熟悉的微笑。”7月29日,黄燎宇在路途中接受了澎湃新闻记者专访,“他可以说是联邦德国社会的书记官,也特别关注德国的历史问题。在德国,把这两个问题写好就非常伟大。从语言到题材再到写作方式,马丁·瓦尔泽具有德国特色,但他毫无疑问是一位世界级的作家。”

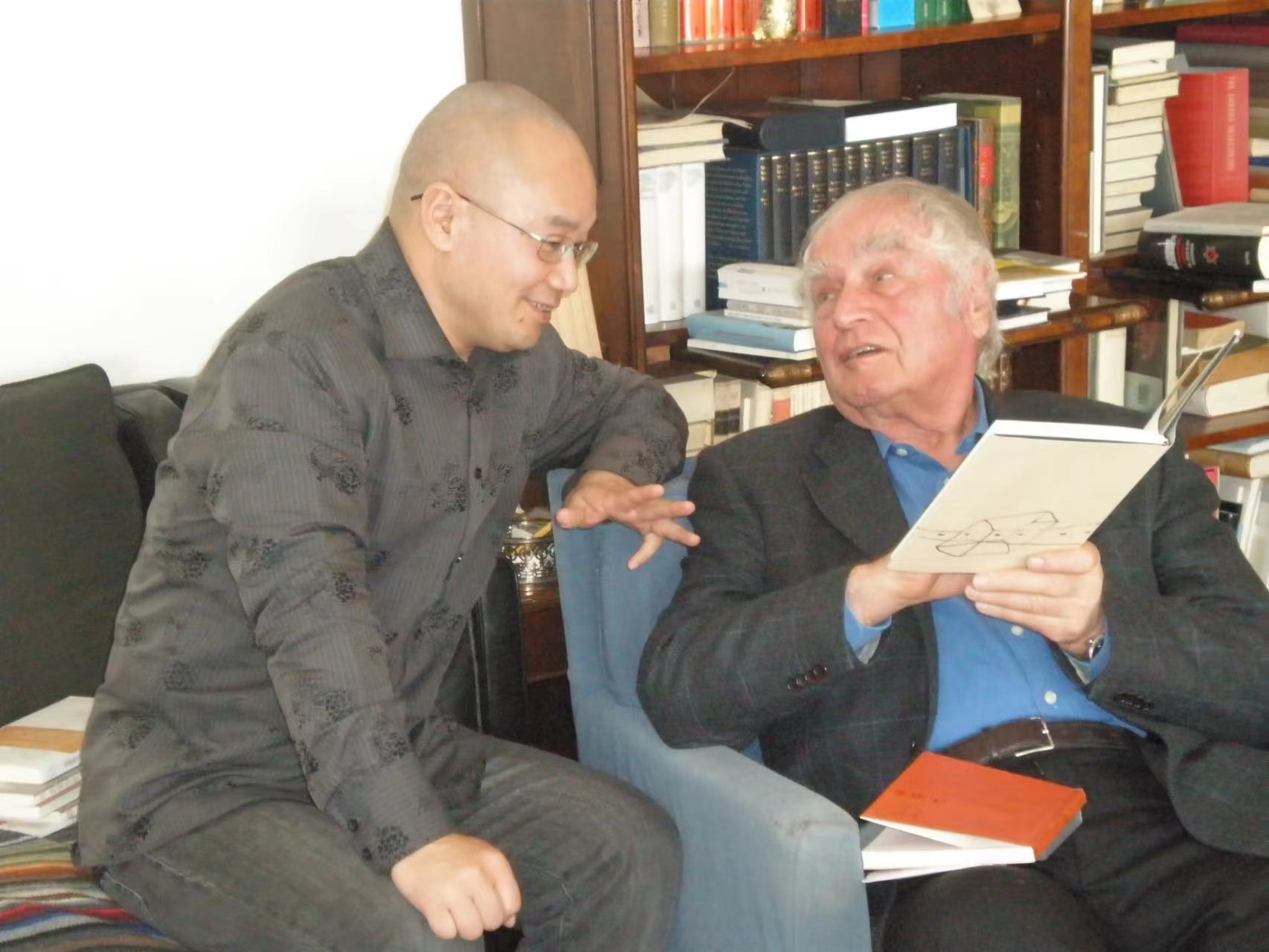

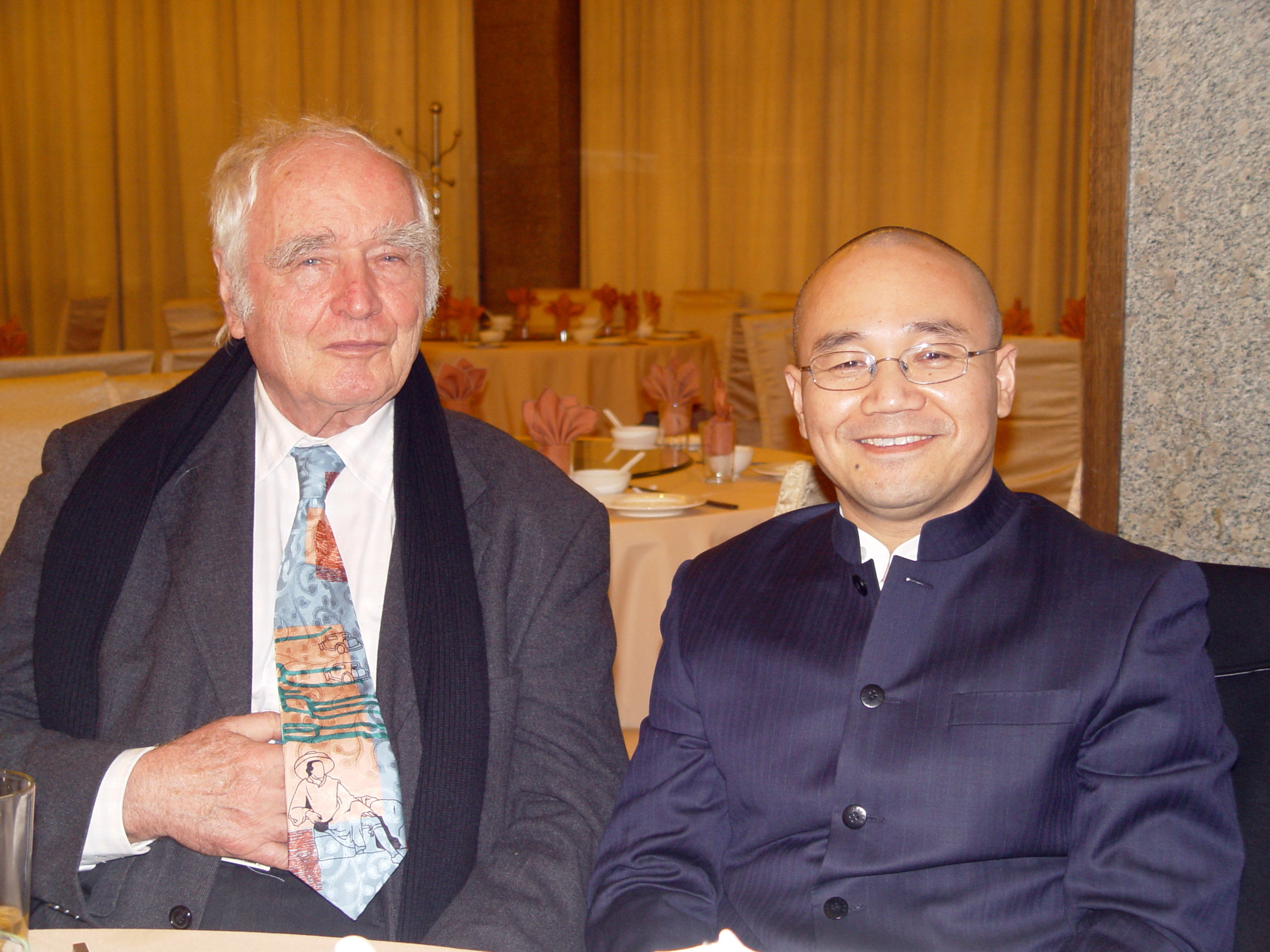

2010年,黄燎宇(左)在瓦尔泽家中与瓦尔泽交谈。摄影:喻缨

瓦尔泽位于博登湖畔的家。摄影:黄燎宇

博登湖畔。瓦尔泽常年从这里下水游泳。摄影:黄燎宇

“他是写作多面手,也是写作快手和写作高手”

瓦尔泽于1927年3月24日出生于博登湖畔的瓦瑟堡,17岁应征入伍,19岁上大学,先后在雷根斯堡和图宾根攻读文学、哲学、历史、宗教、心理学。他在大学期间就开始写作,1953年开始参加堪称联邦德国文学家摇篮的四七社的活动,1957年成为职业作家。

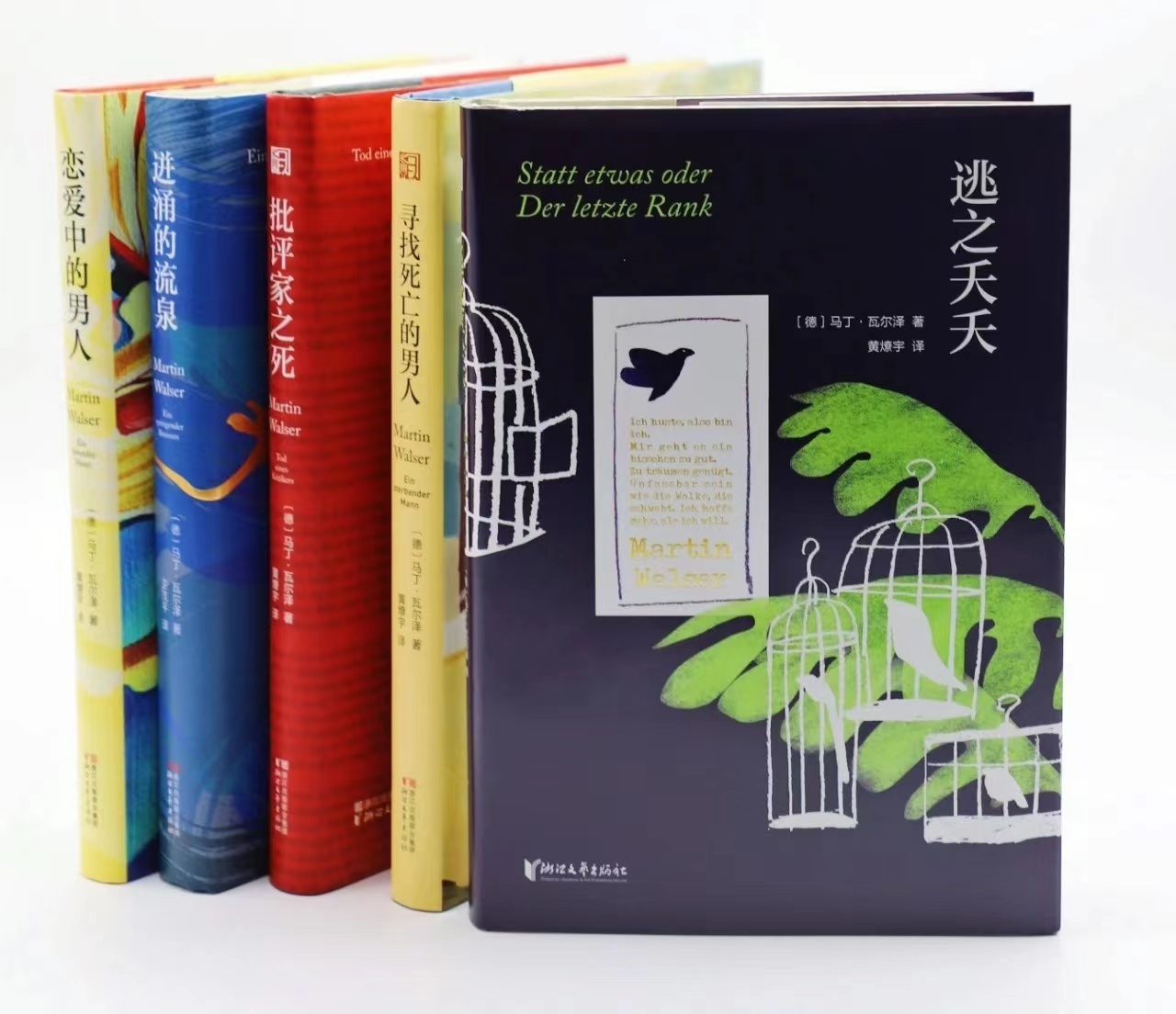

在黄燎宇看来,瓦尔泽是写作多面手,既写小说、剧本,又写文论、政论、随笔、杂文,也是写作快手和写作高手。《菲利普斯堡的婚事》(1957)、《惊马奔逃》(1978)、《迸涌的流泉》(1998)、《批评家之死》(2002)、《恋爱中的男人》(2008)、《寻找死亡的男人》(2016)、《逃之夭夭》(2017)等多部作品脍炙人口。

马丁·瓦尔泽作品

2009年6月,当瓦尔泽在柏林的中国文化中心友情出演、朗诵《恋爱中的男人》选段时,媒体如此写道:“他是我们在世的作家中最伟大的一位。马丁·瓦尔泽一说话,德国人都会侧耳倾听;瓦尔泽的书一问世,德国人就会争先恐后,先睹为快,然后展开激烈辩论。”

瓦尔泽在德国也获得了许多重要文学奖项。他曾于1981年获得联邦德国最有分量的文学奖格奥尔格·毕希纳奖,1998年获联邦德国最有分量的文化-政治奖德国书业和平奖,另外也曾获黑塞奖、席勒促进奖等,还有德国政府颁发的大十字功勋奖章。

此外,雕塑家彼特·林克受瓦尔泽著名中篇小说《惊马奔腾》的启发,塑造了一尊具有怪诞风格的瓦尔泽驾驭惊马像,塑像就矗立在博登湖畔的于伯林根市码头广场。

“瓦尔泽是迄今唯一在有生之年成为雕塑纪念对象的德国作家。”黄燎宇说。

献给瓦尔泽的怪诞组雕“博登湖骑士”矗立在博登湖畔的于伯林根(Überlingen)码头广场。瓦尔泽是迄今唯一在有生之年成为雕塑纪念对象的德国作家。摄影:黄燎宇

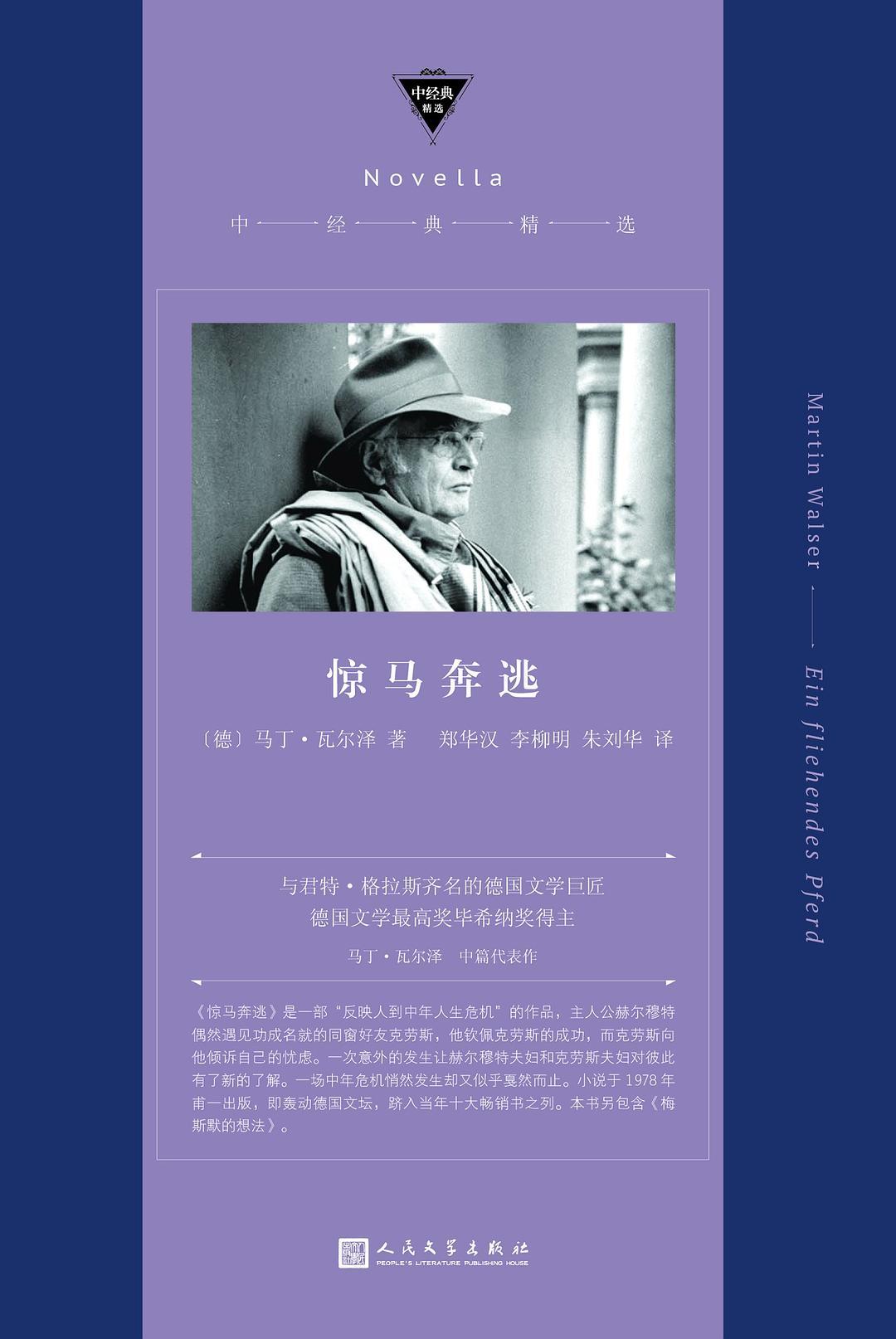

《惊马奔逃》

“他数度在德国引起争议,仍在写作里透露出批判锋芒”

另一方面,瓦尔泽的言论或作品数度在德国引起强烈争议,甚至衍生出“联邦德国文学史上的头号丑闻”。首先是1998年,获德国书业和平奖的瓦尔泽在法兰克福保罗教堂发表答谢演讲,谈到德国历史问题时表示反对把奥斯维辛当“道德大棒”使用。为此,德国犹太协会主席布比斯指责他“精神纵火”。此言一出,立刻在德国媒体引起轩然大波。

2002年,时任《法兰克福汇报》文学部主任的批评家弗兰克·席尔马赫发表了一封公开信,把瓦尔泽的《批评家之死》斥为影射小说和反犹小说。瓦尔泽的“死对头”、人称“文学教皇”的评论家马塞尔·赖希拉尼茨基更套用歌德的名言,指责瓦尔泽的这部小说就一个念头:“打死他,这条狗,他是一个犹太人!”

《批评家之死》

“这引起了很大的风波。赖希拉尼茨基是纳粹大屠杀的犹太幸存者 ,德国又是一个谈‘犹’色变的国家。”黄燎宇说,当时各界人士都卷入这场充满情绪的大讨论。这场持续一个夏天的媒体风波被称为“联邦德国文学史上的头号丑闻”。之所以说丑闻,一是因为这场辩论始于小说尚未问世之前,参与讨论的人多半不知道小说里面写了什么;二是因为小说出来之后众人发现,里面基本找不出什么可以支持反犹指控的文本依据。但是,后果却很严重。在一段时间里,不管瓦尔泽在德国什么地方公开亮相,都会常常遭遇抗议者。他甚至考虑过是否需要移居奥地利。与此同时,英美国家中止了对瓦尔泽作品的翻译和出版。

黄燎宇告诉澎湃新闻记者,写《批评家之死》时瓦尔泽已经年过古稀,这部小说决定了瓦尔泽最后二十年的写作一直尽量回避政治。“我也是通过瓦尔泽,知道了犹太人问题对于德国人到底意味着什么,知道了什么是德国的‘政治正确’。后来瓦尔泽的写作,下意识里依然透露出批判的锋芒。”

《逃之夭夭》

“瓦尔泽让我悟出什么是德国文学”

《批评家之死》是黄燎宇翻译的第一本马丁·瓦尔泽小说。“他能够写出这么一本小说,不仅和他与批评家的个人关系有关,也源于他对文学批评的本质、文学批评的生态做过很多反思。”

黄燎宇最初是研究托马斯·曼出身,甚至于说过“谁喜欢托马斯·曼,我喜欢谁。谁讨厌托马斯·曼,我讨厌谁”。但马丁·瓦尔泽在上个世纪七十年代的一篇批评托马斯·曼的文章引起了他的注意,那篇文章的题目——《反讽作为最高档食品或者是最高等人的食品》——一下吸引了他。

“这是典型的瓦尔泽标题,他对号称德国反讽第一人的托马斯·曼有批判,对德国浪漫派有批判。但他和托马斯·曼也有相似之处,两人都是反讽大师,批判大师,充满了思想的力量;都对德国的政治、历史有自己的思考,也谈论爱情、死亡、疾病等话题;而且,他们的小说都充满诗意。”

《自我意识与反讽》

在黄燎宇看来,瓦尔泽的语言是思想者的语言,但他不单是思想者,他还有着丰沛而强烈的情感。“我从他这悟出了什么是文学,或者从某种意义上说,悟出了什么是德国文学。瓦尔泽的语言真是把诗意和哲思的锋芒融为一体。”

在德语翻译课堂上,黄燎宇经常以瓦尔泽的作品为语言材料,“他的语言翻译难度大,句子大多不长,但多半充满深度和弯度,且具有典型的文学语言的特征。拿他的作品作材料,既训练思维,又激发想象。”之前很多学生吐槽过托马斯·曼难译,典型特征是套娃句,层层叠叠,一个句子里可能有200多个单词,但轮到翻译瓦尔泽,同学们又纷纷表示怀念托马斯·曼的长句了。

“做他的译者挑战很大,但一旦翻出来了,又觉得非常愉快。”曾经,黄燎宇拿着一个短句向三位赫赫有名的德国本土学者求助,结果他们回复了三种截然不同的阐释,最后他向瓦尔泽本人要来第四种阐释,这才豁然开朗。

“全世界都在说德国文学不好看,有太多哲理,不够通俗、好理解。但文学是多种多样的,小说读起来一下清澈见底,我反而觉得没意思。”黄燎宇说,“瓦尔泽的语言表达方式是任何地方的写作者都可以借鉴的,看过他的作品再看其他,我常有一种‘品酒’与‘喝水’的差别感。”

《迸涌的流泉》

“瓦尔泽有三颗灵魂,艺术魂、英雄魂与民族魂”

马丁·瓦尔泽的作品也给中国作家留下了极深的印象。莫言曾说:“马丁·瓦尔泽先生大概从未想到以非文学的方式来影响德国社会,但他的文学却影响了德国乃至更为广阔的人类生活。”在李洱看来,马丁·瓦尔泽是托马斯·曼之后最伟大的德语作家——“他是当代的歌德。”

马丁·瓦尔泽首访中国是在2008年,比起同辈的格拉斯等德国作家,他来中国晚了三十年。黄燎宇感慨:“此前他的中文译本很少,但令人欣慰的是,读者队伍在逐渐壮大。”

2009年,瓦尔泽的歌德小说(《恋爱中的男人》)获“20世纪年度最佳小说”奖。前来北京领奖的瓦尔泽特意佩戴了一条歌德领带。摄影:王世岳

2009年,马丁·瓦尔泽凭借《恋爱中的男人》获得人民文学出版社颁出的“21世纪年度最佳外国小说”奖,莫言在颁奖典礼上做了一次演讲,他是这样开头的:“在圣诞节即将来临之际,马丁·瓦尔泽先生来到了中国。他只要稍加化妆,就是一个圣诞老人。用瓦老的典型句式来说:想成为圣诞老人的人未必能成为圣诞老人,不想成为圣诞老人的人,却不由自主地成了圣诞老人。”

《恋爱中的男人》

黄燎宇一直对这一开头印象深刻。“莫言开头两句就模仿瓦尔泽的语言,我想这就是一种影响。瓦尔泽也非常欣赏莫言,看了莫言很多小说。到了北京之后,瓦尔泽为了准备对谈放弃了游览景点,他的阅读也非常专业,和莫言第一次见面就问莫言:你读过福克纳对吗?”

在黄燎宇的形容里,瓦尔泽其实有三颗灵魂: 一颗艺术魂,所以他把自己的作品当自己的孩子对待,谁对他的孩子好他对谁好,谁欺负他的孩子他跟谁急;一颗英雄魂,讲义气,重尊严,遭遇不平的时候既敢动口也敢动手,有时还被裁定为防卫过当;还有一颗民族魂,因为他痛切地感觉到沉重的历史包袱给当代德国人造成的精神不正常和思想不自由,所以他时不时地要充当德意志火山,喷出德意志熔岩。

“他的反讽,他的批判锋芒,他的诗哲合一的表达方式,于世界文学本身就是一种贡献。”

,译者黄燎宇:马volts 丁·瓦尔泽拥有艺术魂、英雄魂与民族魂相关:

充电涨价,电车还值得买吗?作者:文哲如果有一天,用电车的成本和油车一样了,你还会买电车吗?这个问题是所有准车主即将面对的一个难题!近期,不少地区都对电价进行了涨价,甚至有的地方直接涨了一块,涨幅高达87%,原本1.15元/度的价格直接变成了2.15元,如此一来,用车成本涨了不少!我们拿一辆100度电池的车来算,相当于充满一次电需要花费215元,按照目前市面上100度电池车型标称的续航里程,大概在700公里,我们按照电车续航打8折的标准,相当于215..

特斯拉还要多久能够超越BBA?网通社评论 已经2023年了,有人还是认不出疾驰而过的特斯拉,但一定会多看两眼路边停靠的BBA。保监会数据显示,今年上半年,我国乘用车市场上险量为956.3万辆,同比增长4.5%,低于2019年同期的1067.2万辆,尚未恢复到疫情前水平,很大程度上是市场需求不足、价格战下消费者持币待购情绪等多重因素所致。但是,豪华车市场今年1-6月上险量达到196.2万辆,较去年同期增长10.0%,同比增幅跑赢大盘,并且市场份额提升至20.4%。换言之..

日系车不保值了?是大家都不保值了车作为大宗商品,虽然绝大多数情况下,不至于说具备金融属性。但其客单价也决定了,绝大部分消费者也不会无视它的保值能力。如果说豪华甚至超豪华车领域的“保值神器”,对普通消费者而言,无非是茶余饭后的谈资。那么同样在保值率上表现出色的日系车,则成为更多家庭消费者完全有能力消费的选项。但是在新能源车的冲击下,日系车花了数十年时间在国内积攒的保值口碑,似乎已经在一夜之间就被击破了?LOOKAR日系车真的不保值了吗..

英格兰球星:受到种族歧视使我一度失去了对足球的热爱近日,拉什福德在接受Overlap采访时告诉加里-内维尔,他承认在2020年欧洲杯决赛中输给意大利队后,他受到了种族歧视,并因此在一段时间失去了对足球的热爱。拉什福德在接受加里-内维尔的采访时表示:“在2020年欧洲杯决赛之后我曾受到过种族歧视,我那时候可能稍微失去了一些对足球的热爱,但这并不是很长一段时间。我曾沮丧了几个月,在那段时间,这件事一直在我的脑海中浮现。”“在那段时间之后,我就没什么事了。之后我非常..

美专家:美国对乌援助1500亿将成为一笔“糊涂账”自俄乌冲突爆发以来,美国向乌克兰提供了大量资金,拱火局势。有美国军方有关人士指出,这些数额庞大的资金没有经过严格的审计,俨然成为一笔糊涂账;而美国政府之所以不愿进行审计,也许是怕被揭露这些钱的真实用途和最终流向。据美国政府统计,自俄乌冲突以来,2022财年美国已批准向乌克兰提供军事等各项资金超过1130亿美元;2023财年的综合拨款计划中,还包括额外400多亿美元的对乌克兰紧急资金。美国持续向乌克兰提供巨额的..

美国最强战舰再次推迟服役 最新高超导弹无法上舰作为美国海军“技术最先进”、同时也是“史上最昂贵的驱逐舰”,“朱姆沃尔特”级导弹驱逐舰从建造之初就被费用超支、建造进度延迟等问题困扰。尽管美国海军已经确定将它改造为高超音速导弹的发射平台,但美国海军学会网站7月31日无奈地承认,相关计划又被推迟了……报道称,美国海军官员证实,“朱姆沃尔特”号(DDG-1000)原本计划将母港搬迁至密西西比州帕斯卡古拉的英格尔斯造船厂进行升级改造,但因该舰的维护问题而被迫中..

美媒:美国将宣布更多对乌军援 总额已超430亿美元据美国《政治报》当地时间8月1日报道,美国下周或将向乌克兰提供新一批军事支持。上月25日,美国防部宣布向乌克兰提供4亿美元的额外军事支持,其中包括防空导弹、装甲车和小型无人机。俄乌冲突爆发以来,美国已经向乌克兰提供了超过430亿美元的军事支持。俄外长拉夫罗夫曾表示,任何包含供乌武器的物资都将成为俄罗斯的“合法打击目标”。俄总统新闻秘书佩斯科夫也强调,西方向乌克兰输送武器无助于冲突的解决。

无人机群出动 俄罗斯对乌克兰展开报复“成群无人机向基辅飞来”,当地时间2日凌晨,乌克兰首都基辅发生爆炸,包括基辅在内的7个地区拉响防空警报,随后警报扩大至乌全境。乌克兰空军2日通报称,防空部队连夜击落23架俄罗斯无人机,大多数无人机在基辅州和敖德萨州被摧毁。乌克兰总统泽连斯基2日表示,乌克兰基础设施遭到破坏,南部损失最为严重,其中对敖德萨州港口基础设施发动的无人机袭击是“对全球粮食安全的攻击”。一周多以来,俄罗斯和乌克兰一直使用无人机相..

新战机+新战法 中国空军展现强悍新战力空军与时代共奋飞,正按照“空天一体、攻防兼备”的战略目标,不断加快转型步伐,新武器新战机陆续装备部队,新训法新战法不断涌现,为维护国家主权、安全、发展利益,提供了强大的空天力量支撑。南部某机场,数架战机轮番升空,南部战区空军航空兵某旅一场空中对决正在展开。演练中,红方飞行员利用地形地势隐蔽接敌,在抵近蓝方战机时迅速拉升高度,占据有利态势对蓝方进行打击。蓝方飞行员感受到威胁后,实施大角度机动,摆脱..

老北京胡同里,藏着全世界最不内耗的人“街坊们,甭管您在四九城里哪个地界儿生活,总有一条胡同陪伴着您从落生到成长。”这话在北京的老街坊邻居眼里看来,一点儿不假。胡同是北京这座一线城市历史过往的胎记,它也是一条条血管与经脉,构成了北京的肉身和生命。但如今商业化的影响,曾经的胡同愈发洗褪了以往的朴实,不断讲求年轻化的创新。你还记得真正的胡同生活是什么样的吗?自由摄影师尚君义《胡同的日常》一书于今年5月出版,在胡同文化逐渐消散的当下,本书..