黄老突然就走了,走得洒脱。得知这个消息,我正在青岛开往北京的高铁上,车轮声将我带入当年跟随黄老乘绿皮火车回他老家湘西凤凰的回忆中……

那是1996年,我在湖南电视台社教中心。早春时节,听闻黄老回湖南了,我找到他在蓉园九所的住地,很冒昧地求见,当面向他提出想拍一部关于他的纪录片,在此之前,还没有人拍过他的纪录片,这次终于等到他回家乡了,我觉得机会难得。

黄老得知我的意图,没有马上同意,只说你们记者采访我老是问一些莫名其妙的问题,什么“感受”、什么“意义”之类的,看起来有点烦记者。我一边看他作画,一边很小心地问他一些画国画的技巧问题。他突然抬头问我:你也画画?我答道:小时候瞟学过一点点。他终于答应我说:那好吧,你跟我回趟凤凰。我心里一阵欣喜……

第二天晚上,我带着摄制组跟随黄老坐上了开往湘西的列车。一个通宵后,我们在吉首下了火车,转道去了凤凰县城。黄老在凤凰沱江边建了一座小木楼,好像这次是第一次来这个新房子,离他的老屋不远。

吃过早饭,我们正在准备拍摄设备时,黄老对我提了个要求,他说,这次回来,有个香港电台记者跟着来了,也是拍我的纪录片,他从意大利跟拍到香港,又从香港跟着过来了。我答应你拍,但要以他为主,不能影响他。随后,他叫来香港记者与我认识,我意识到我只能与他同机位拍摄,否则就会穿帮。幸亏这位香港记者的个头比我矮,拍摄时,我在他后面,他不会挡住我。当时我们的摄像机只有随机话筒,也不能用吊杆话筒收音,而香港记者带了胸麦别在黄老的衣襟里,收音效果比我的好。我在出发前买了一台小型的SONY磁带录音机,大约一块香皂大小,我向黄老说明录音的需要,把它放在他的上衣口袋里,这样,远距离拍摄时,解决了我的录音问题,尽管录音效果不会好,但有录音就好。

黄老在老家住了半个来月,我们毎天跟着他到处串门,老乡们见到他,都很亲切很随和地打招呼,没有把他当出远门的贵客,黄老特喜欢与老乡聊天的时候席地而坐,县城边的一幢老私塾的池塘边是他经常去的地方,乡亲们知道他回来了,就去那里碰他,感觉是一种默契。凤凰县城里有很多民间艺人,黄老几乎每天都去巷子里串门,看他们做手艺。一个叫刘大炮的艺人,是他小时候的伙伴,他俩碰到一起总喜欢一边聊画一边喝两杯小酒。有一次,黄老遛狗到一片河滩上,遇到一群孩子在玩耍,他情不自禁地跑过去,倒在河滩的鹅卵石中打起滚来,活脱脱的老顽童!

凤凰县城靠近沱江边,有一座老城门,麻石和青砖结构,城门洞里是小商小贩摆摊卖土特产的聚集地,整日游客川流不息,也是黄老经常路过的地方。穿过老城门就到了江边,两岸的吊脚楼鳞次栉比,烟火气十足,岸边柳树刚刚吐绿,映衬着清沏的沱江水。

那个季节,有许多美术院校的学生在江边写生,那一天,黄老去了江边遛哒,静悄悄地站在学生们的身后看他们画画,学生们全然不知身后站着大画家。我好奇的问一同学:你们从哪来?同学答:四川美院的。我又问:怎么想到跑这么远来这里写生?同学答:这里是黄永玉老家呵,他的文章里写了这个地方。我给同学们往身后使了个眼色,同学们转身一看,全都惊呆了!是黄老吗?谁都不相信自己的眼睛。黄老倒是感觉自己打扰了学生们的写生,一边往后退一边连声道:画得好!画得好!摆摆手,就消失在人群中。

黄老在老家住了些日子。有一天早上,他在屋前菜地旁摘了些小野花,对我说:走,我带你去个地方。我们沿着沱江边的山路走了很久,爬上一个树林中的小山坡,黄老指着一块石头碑小声地说:我们来看看他。那石碑上刻着:一个士兵要不战死沙场,便是回到故乡。这是黄老亲手为他表叔沈从文先生题写的,离石碑几米远,就是沈从文先生的墓地。他把一束小野花放在墓前,嘴里念着湘西话,听不清他说了些什么,鞠个躬转身离开了。当年,小时候的黄永玉去见表叔沈从文,就问了两句话:你坐过火车吗?坐过轮船吗?沈先生答道:坐过。少年黄永玉回了一句:哦,知道了。此后,不知道哪一天,少年黄永玉便离开了家乡,坐火车、坐轮船去了大城市……

跟黄老在老家的日子是很开心的,他对我们摄制组的生活也很细心关照,每次吃饭前,都会问刘记者他们来了没有?总是招呼我们与他同桌吃饭。土家族招待客人通常吃长席,把桌子拼成很长一条,摆满菜肴和米酒,不分长幼入席,热热闹闹。

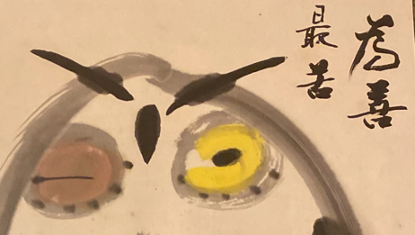

完成湘西凤凰的拍摄之后,我们和黄老回到长沙,在蓉园九所继续拍摄黄老作画。几天后的一个早晨,我去黄老的房间向他道别,黄老正在作画,画的是睁一只眼闭一只眼的猫头鹰,这也是他的代表作之一吧,文革时他因此画挨过批斗。见我来了,便指着画作问我:喜欢这画吗?我说:当然喜欢呵!他说:喜欢就拿走吧。我一下不知所措,从来没想过他会为我画画!我知道想得到他的画,是不能轻易开口要的,不论是谁。旁边的工作人员告诉我,黄老知道我今天要走,一早起来就作画了。我很感动,不知道怎么道谢,黄老画完后,稍息了片刻,对我说:我再送你四个字,说着提笔蘸墨写下:为善最苦。

这次凤凰之行是我记者生涯十分难忘的一段经历。后来,我的这部纪录片以黄老的散文《太阳下的风景》为片名,在湖南台和中央台播出。记得中央台播出那天,我赶到黄老在北京通州的万荷堂,与他一起观看。那天来了十多位黄老的客人,我心里一直忐忑不安,不知道黄老会怎么评价这部纪录片?看完后,黄老起身对大家说:小刘到㡳是我家乡的记者,这部片子拍得比香港记者好。我知道黄老从来对年轻人是慷慨鼓励的,我不过是对湘西的生活熟悉一些,追求真实的纪录而已。

当年,黄老在《太阳下的风景》中曾写过:“为了太阳,我才来到这个世界”。此后,他创造的风景,总是那么透亮,又那么洒脱。没有想到,他离开这个世界的时候,也是这么透亮而洒脱。

当我写完此文,抬头仰望,那一片云在天空中微笑……

2023年6月16日

,那些太阳下的风阿什利杨 景:追忆为黄永玉先生拍摄纪录片的日子相关:

作物的故事︱一花一落一世界:花生何时“落”入中国?探讨花生传入中国的时间,需要从史实层面揭示两个问题:第一,花生的起源地及其开展全球性传播的历程;第二,中国与花生互动关系的形成源于怎么样的历史脉络,即中国花生的引种何以发生。一、花生的起源与驯化花生(英文名peanut,学名Arachis hypogaea L.),豆科(Leguminosea)落花生属一年生草本植物。关于花生的起源,中外学者不乏考证,有“南美洲原产”“非洲原产”“中国原产”三种观点,多数学者认为花生起源于南美洲..

今日小暑:吹几缕清风,约几个知己,酌饮四坐以散愁“倏忽温风至,因循小暑来”,今日小暑。《月令七十二候集解》写道:“六月节……暑,热也,就热之中分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹小也”。虽然以“小”为名,但这一节气已经酷热难耐,贴合《说文解字》中对于“暑”的解释:暑近湿如蒸,热近燥如烘。此后近一个月,热浪纵横,溽热凝滞。苦 热对于长江中下游地区而言,小暑时节的气候往往是“一出一入”:出梅而入伏,梅雨逐渐结束,苏轼称:“三时已断黄梅雨,万里..

“闷罐”中的杜甫、骑鲸者或黑猫的瞳孔:张进步诗歌印象文|霍俊明每次见到张进步我都格外开心⸺实际上近两年我们才开始真正交往,白白胖胖的他显得非常可靠,“我怕累:我慵懒、多汗,爱坐在树荫下发呆”(《秋日登两髻山》)。于众人中他又总是处于呵呵微笑的呆萌状态。但是,在诗人和语言世界的层面,已经写了二十多年诗歌的张进步显然就是另外一番面貌了,甚至令人惊异。比如这本诗集名之为“我,一个驾驶蝴蝶的人”就显得另类、大胆、漂移、狂想,“把越来越沉重巨大的内心/挖空..

猫是一种想起来就让人有些悲伤的动物 | 马亿《游荡者》是90后作家马亿的首部小说集,该书主要讲述了业余摄影爱好者张展的失踪,以及其前室友根据他的日记和摄影作品寻找他的故事。小说集由12个短篇集合而成,拼贴出了一副当代青年人的精神面貌群像。本文摘选的是该书的第三个短篇《21楼的风景》,小说探讨了关于梦、猫、生存、过往等话题,最后,我们会发现,“我们都满足了他人某部分的游戏需要。所以我们出现在别人的生命里。”马亿,1992年生于湖北黄冈,现居北京。小说..

石与心:夏目漱石的爱与哀愁然而,过去的一切都像梦一般从眼前消失了,剩下的只是一片大地。——夏目漱石《道草》漱石研究卷帙浩繁,我不想对此赘述。我倒是希望能给广大读者呈现漱石作为鲜活个人和情感丰富的艺术家的一面,一起靠近和感受漱石这个人。——约翰·内森《夏目漱石传》漱石仿佛用望远镜去回看一般,尝试将那四十年如电影胶片一样快放了一遍。如此一来,明治时代的元老也不过成了“虫豸”一样渺小的东西,明治时代的四十年也不过一瞬而已。——..

“平权行动”违宪:大学录取的公平正义是什么?6月29日,美国最高法院裁定哈佛大学和北卡罗莱纳大学基于“平权行动”(Affirmative Action, 又译“反歧视政策”)的招生违反宪法。“平权行动”主张少数民族和弱势群体在入学、就业中收到优先照顾,自推出时起就广受争议。本次裁决为实践了近六十年的“平权行动”画上了句号,首席大法官罗伯茨在裁决意见书中称:“学校必须考量学生的个人经历,而不是种族。”而反对该裁决的自由派大法官在意见书中写:“在法律上认定的不分..

夏天到了,谁会嫌T恤多呢1920年,T-shirt 第一次作为正式词汇出现在韦氏字典里。也是这一年,菲茨杰拉德在小说《人间天堂》里描述了叛逆青年布莱恩前往预科学校的行装:“六套夏天穿的内衣、六套冬天穿的内衣、一件运动套衫或者叫T恤衫、一件针织套衫、一件大衣、冬天的衣物等等物品。”——据说,T-shirt 这个叫法就是由此传开的。作为一块流动的公告牌,T恤乘载着各种信息:人生哲学、经济状况、婚恋意识、性取向……感染上艾柯所谓“自我意识流行病..

林峥谈近代北京公园及其文学文化想象林峥(章静绘)公园是十九世纪中期西方为因应工业革命带来的城市问题而创造的产物,它是现代都市之心,是城市规划中始终挥之不去的乌托邦理想。在中国,“公园”一词古已有之,指称的却是官家园林,与西方public park的概念完全不同。中山大学中文系副教授林峥的《公园北京》考察公园作为一个新兴的西方文明装置如何进入近代北京的过程。以公园为视角,该书呈现了晚清至民国北京政治、社会、历史、文化、文学诸方面纷繁复杂的变..

《耘:每当有人醒来》:星星们不再独自发光2000年以后,各高校相继出现了“文学教育的复兴”现象,其契机为一大批优秀作家从社会各界汇聚到了高校——如王安忆去到复旦大学并开设了写作课,刘震云、阎连科和王家新调入中国人民大学,毕飞宇调入南京大学……其中备受瞩目的是2013年5月“北京师范大学国际写作中心”成立,莫言担任主任,之后小说家苏童和余华、诗人欧阳江河和西川等多位老师的加入,让北师大的文学教育有了一个蔚为壮观的局面。2014年以后,当来自全国各地..

“人们共享的书籍经验是一种真切的纽带" | 6月新书推荐“人们共享的书籍经验曾是一种真切的纽带。一个阅读中的人看似与周围的一切相隔绝……然而阅读中也有很大的公共因素,它存在于那些你和其他人读过的书。”本月新书推荐其一《我以文字为业》中的这段话,充满了对每位阅读者慰藉,阅读尽管有其私人的一面,然而通过文字产生的隐秘联结,或许更为牢固。每个月的新书推荐,其实也是我们试图通过共享阅读经验与趣味,来达成这种联结。本月新书——有莫言的剧本《鳄鱼》,此书不仅跳脱..