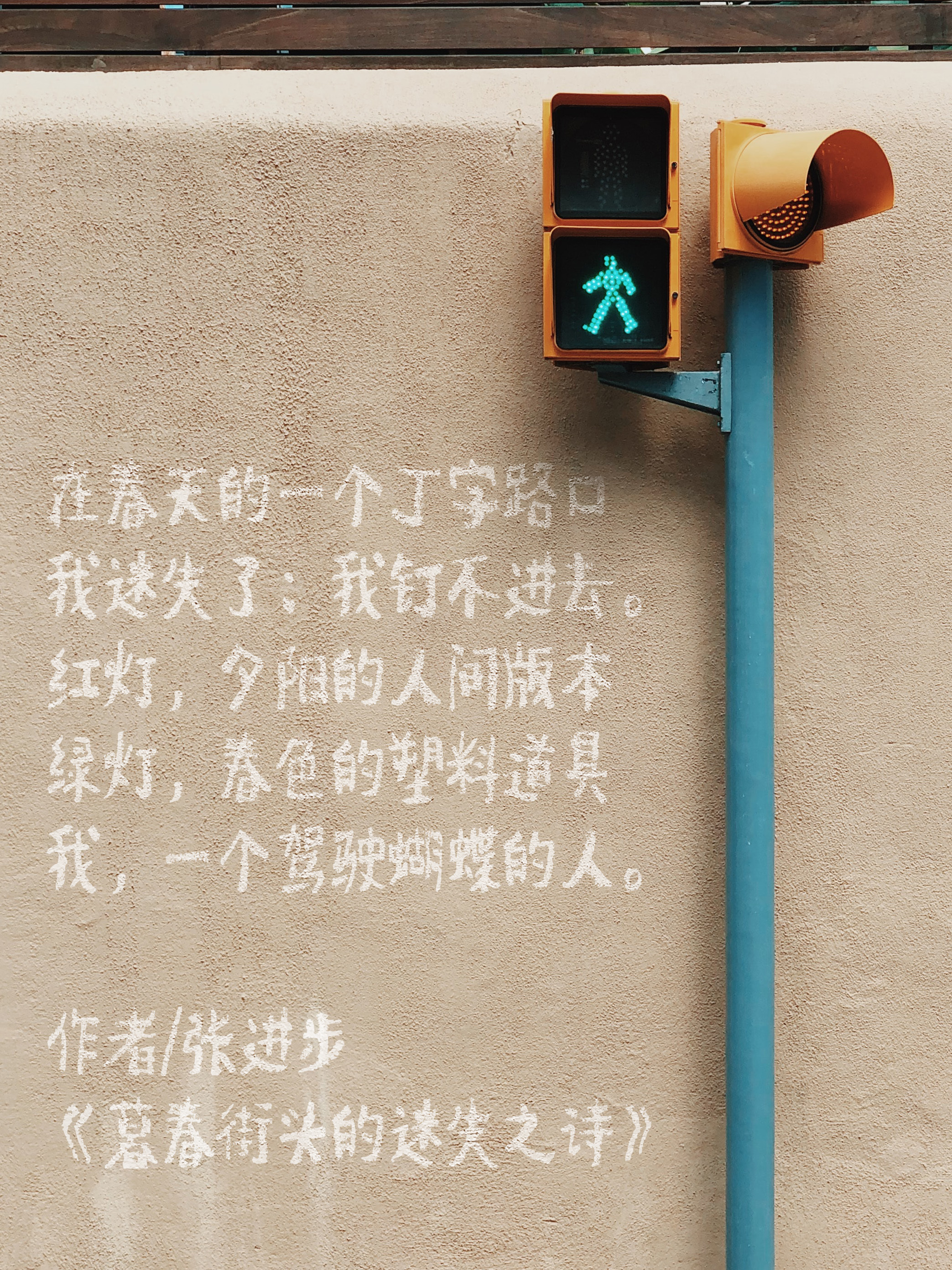

每次见到张进步我都格外开心⸺实际上近两年我们才开始真正交往,白白胖胖的他显得非常可靠,“我怕累:我慵懒、多汗,爱坐在树荫下发呆”(《秋日登两髻山》)。于众人中他又总是处于呵呵微笑的呆萌状态。但是,在诗人和语言世界的层面,已经写了二十多年诗歌的张进步显然就是另外一番面貌了,甚至令人惊异。比如这本诗集名之为“我,一个驾驶蝴蝶的人”就显得另类、大胆、漂移、狂想,“把越来越沉重巨大的内心/挖空,令其漂浮,从而一步步涉足于未知的领域/——此时我正坐在整个人类的想象上……”(《在大运河上乘船》)实际上,他上一本诗集的标题《那天晚上,月亮像一颗硬糖》也很另类。平心而论,我尤其喜欢那些难以被“归类”的诗人,他们的语言态度和精神视界显然更具有不可消弭的个性、差异性以及特异的精神癖性。

《我,一个驾驶蝴蝶的人》是诗人张进步的最新诗集,收录了诗人最新创作的127首短诗、1篇诗学随笔、1篇诗人专访。内容分为“菩萨是一阵细雨”“意象戏剧”“世界和它闪光的部分”“秋夜七弦”四辑。

1

张进步最新的这本诗集分为“菩萨是一阵细雨”“意象戏剧”“世界和它闪光的部分”以及“秋夜七弦”四个小辑。单从题目来看,风格和内质的跨度就很大,也约略可见一个诗人的精神体量和襟怀,“我在我不曾活过的地方写诗”(《雨》)。尤其是《岛屿七章》这样的诗在文体意识上还具有一定的创造力和发现精神,诗人已经在“诗”与“非诗”“反诗”之间跨出了极为可贵的一步。这既是诗学层面的,也是精神修为意义上的,正如“词与物”以及肌质和构架不可二分一样,“从哪一刻起,他从陆地的一部分变成了独立的碎片?激烈地动荡了许久之后,他终于坐了下来,坐成为一座岛屿。/如果仅仅为此,并不值得在大海的波涛上铺陈,也不值得在天空的云锦上书写。唯一值得提起的仍是那白色的盐:用煎熬,把无色的逝水状的时间凝固成了纪念碑”(《岛屿七章·七》)。

在人世变迁、世事莫名中诗歌犹如朝自己走来的信使,它不可或缺,分解着孤独或忧伤,诗人也不断得以自我确认、辩解,“我只能做一名抒情诗人了/我必须在那一封封信里向你坦白/可是说起来你大概不信/我拥有了一座环形山的孤独”(《信》),“并无地址,亦无署名/唯一的信息:火焰封缄纸张的烙印”(《烙印》),“火:黑暗中的邮差/在风里忽明忽暗地传递”(《清明》)。从“诗歌之真”来说,诗歌的最大功能就是最为直接地面向诗人自我的精神渊薮,多层次地揭示自我的复杂性甚至矛盾性。诗人的自我并不应该是封闭的、沉溺的,而应是通过自我和诗歌打通了环境、生活甚至整个世界的内在要义并留下清晰的精神刻度。只有明晓了这一点,我们才能真正进入到一个诗人的文本以及精神世界,才能在修辞化的语言空间与喜忧参半的灵魂相遇。

张进步的诗让我想到古人所说的一句话:“看诗须着金刚眼睛。”对于诗人而言,他的第一要义就是要维护诗性的真,维系自我记忆的原点和精神的自足,尽管这个世界更多的时候是残破的、不完美的。是的,真正的诗人就是要像扎加耶夫斯基或伟大的杜甫那样“尝试赞美这残缺的世界”,他要在第一时间、第一现场充任存在场域中“调音师”的角色,“雨声和雨声的间隔/越来越久,久到/二十多年后的这个清晨/四声杜鹃依然在叫”(《四声杜鹃》)。这正是“世事沧桑话鸣鸟”。

2

大体来看,张进步的诗细腻、幽微而又留出了诸多的缝隙、孔洞乃至空白,在根底上他仍然具有“抒情诗人”的基因,比如诗中闪现的高山、树冠、夏夜、星空、杜鹃、杜甫、王维,等等。当然,“抒情”在张进步这里更多带有反讽和自嘲的性质,“抒情空间”和“四声杜鹃”的鸣唱将很快被小区的阳台、玻璃幕墙的办公室、滚沸的京通快速路、幽暗的地下车库,以及喧嚣的尘世所淹没。甚至其中不乏酷烈的戏剧化的场景,“两个陌生人从我的窗外走过/头也不回地走向永别。/只有他们的影子/在阳光下/短暂地重合过一次”(《早晨》)。

张进步与同时代人一样时时处于流动的液态社会空间之中,在类似于胶囊的现代化交通工具的轰鸣声中高速度的“景观之诗”也因此而发生,比如《旅途》《G90次列车》《夜班列车》等诗作。这是开放而又禁闭的时刻,是快速搬运而又眩晕、压抑、焦虑的时刻,是凝视和沉思的表情被即时性取消的碎片时刻⸺

从18点26分

到22点52分

天空的盖子打开过一次

又缓缓地拧上了。

——《G90次列车》

当年的杜甫是在大山大川、大江大河间羁旅漂泊,如动荡的鸥鸟,如丧家之犬,百年多病之际时间的寒流滚滚袭来。今天的诗人则是在飞机、高铁和车厢茫然地与“世界”短暂相逢,而自我和个体主体性却一次次消解于无形,“我的胸口火烧火燎的/我的头颅昏昏沉沉的/于是我灌下了一罐浓黑的液体/又对着天空长长地吐了口浊气”(《夜班列车》)。急驰的、昏聩的“城市夜歌”中凝视的诗学已不复存在,电子般的碎片生活持续发烫,一切都在重金属持续的噪音之中,犹如倒挂的蝙蝠般的游荡的城市抒情诗人再次诞生,“这个拥有全息雷达的心形动物/总能在黑暗中轻易地捕获/最轻微的颤抖。/随后我发出叫声:没有人能凭空听到”(《蝙蝠》)。

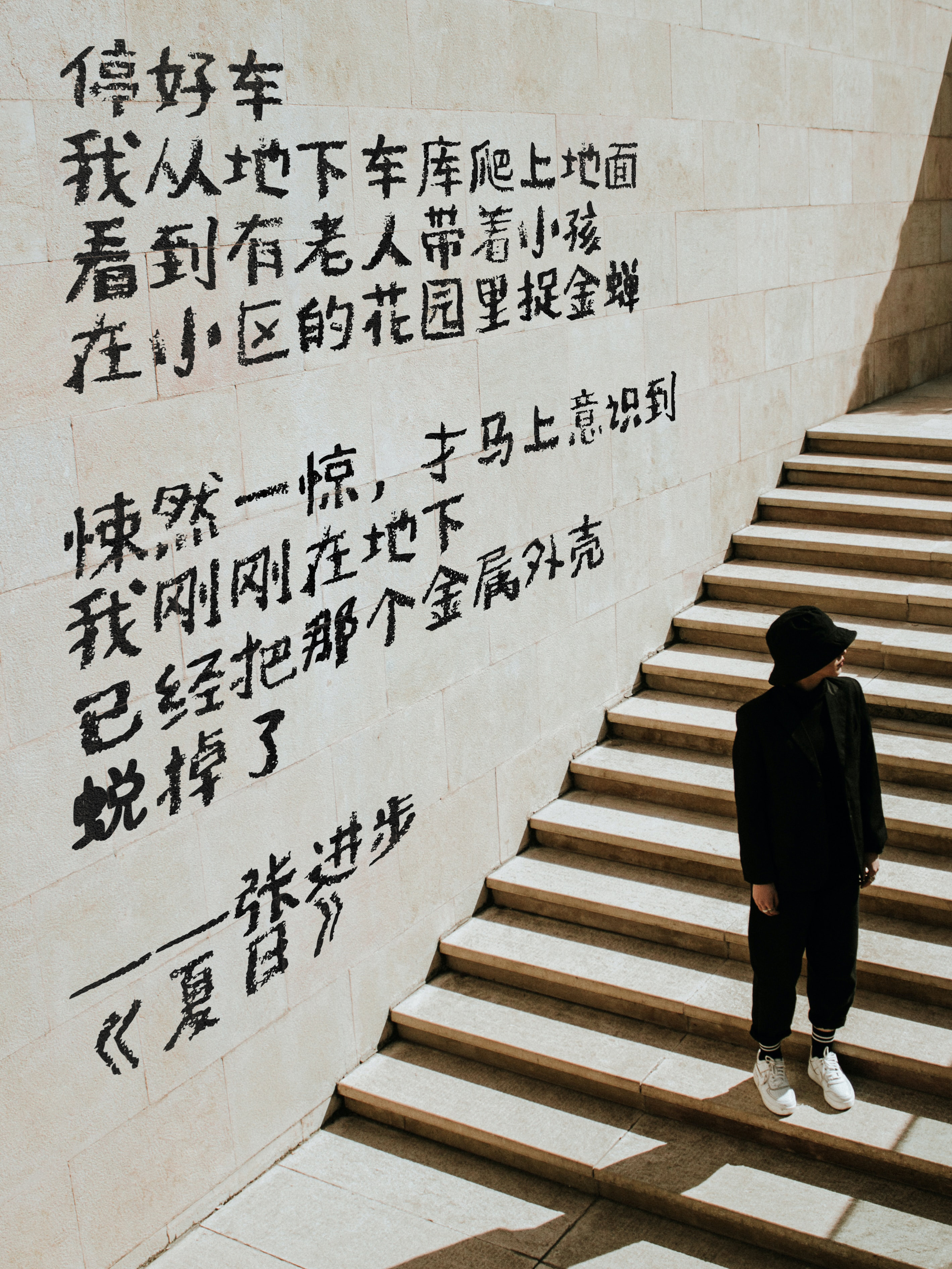

我们由此注意到在高速运转的城市化空间和速度景观中,张进步试图按捺住狂躁、困顿、焦虑和紧张。他尝试一次次把“金属外壳”脱掉,于是我们又遇到了一个卡夫卡式的巨大甲虫,“早晨城市蓝灰色的清冷气流/顺着我的鱼鳃灌了进来”(《此刻》)。城市是金属阵列和玻璃幕墙构筑的“大海”,人们必须泅渡。与此相应,夹杂其间的自然空间、文化空间以及私人的精神空间就成为类似于此岸和彼岸之间的独木桥或独木舟,用以涉渡、宽慰和自救。在异化和悖论的精神境遇下,张进步只能是一个有着白日梦情结的城市大海中的骑鲸者⸺

我骑着它出海,但永远

不会骑它去看日出。

当远天刚刚露出柔软的鱼肚白

杀戮就开始了:

白昼是一艘捕鲸船。

——《鲸鱼》

3

城市时间急需要自然时间和心灵时间的调剂和补偿。

在《雨》《出伏记》《雨后的蜻蜓》《暴风雨》《雨水之章》《七月最后一天,在香山》《在大运河上乘船》《雨中的痕迹学研究》等诗中,张进步为我们制造了一场场或大或小、或疾或缓的雨。当这些雨一次次在张进步的诗中降临的时候,我们感受到的恰恰是自然时间与季节更迭中一场场的不大不小的个体精神气象学的事件以及寓言般的启示效果。甚至张进步在直接以雨滴的视角来参与这一精神应激的过程之中,“在那个白昼,我滴落/沿着夏季滚烫的肉体/因为无法控制滴落的速度/我只能用湿润的眼睛看着这个世界/于是我认出了那只黑猫:永恒的一部分/于是我看到了黑猫露出的白色肚皮:短暂的一部分”(《雨》)。

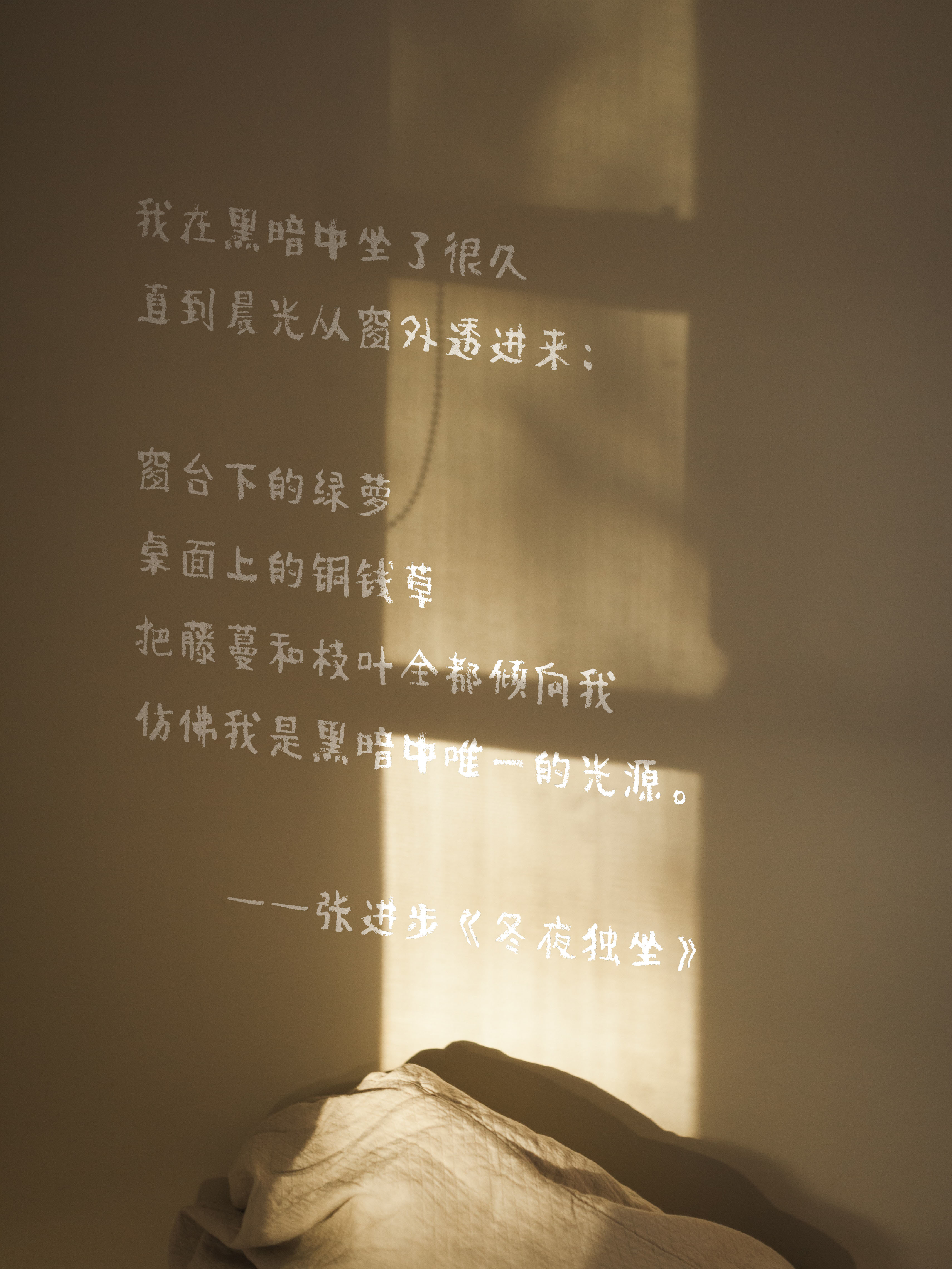

与此相应的情形是张进步对时间节点、四季轮回以及自然物象非常敏感——甚至有些过敏,于是“暮春”“春日”“春天”“清明”“四月”“初夏”“夏日”“盛夏”“出伏”“七月”“初秋”“秋日”“秋夜”“深秋”“寒夜”“冬日”“冬夜”“大寒节”等极其频繁汇聚于他的诗歌词汇表当中。诗人染上了“季节病”和“万古愁”,“我在黑暗中坐了很久”(《冬夜独坐》),因此张进步也成为了黑夜中的猫科动物,“黑夜,放大了我的瞳孔/我踮着脚尖,黏稠的空气/令我焦虑,我开始/模仿风声,模仿发动机声”(《猫》)。“秋夜七弦”组诗是这方面的代表作,大体而言它们抒写沉稳、诗体自律(都是七行诗),而又具有大幅度的精神跨度和语体意识。确实,诗的生成有时总是伴有不可解的神秘主义成分和不可控的因素的,这是难以尽言的时刻。是的,“这天晚上,一定有什么在召唤我”……

这是一个仍然保持了“远眺”“登高”姿态的诗人,“我并不十分了解那座山和那些云的来处/但也不至于毫无头绪。我沿着杜甫留下的/那几行平平仄仄的脚印探访山岳”(《杜甫和近来的山岳》)。但是,“当代杜甫”们已然被封闭在闷罐车般的速度景观中,他的瞳孔如猫的瞳孔一样放大,但结果却往往于事无补……

张进步对遥远之物和切近之物保持了等量齐观般的关注、凝视和思忖,诗歌的精神能见度与思想载力因此得以提升,人类的终极问题也一次次走到前台,“我登上野外一座小小的土山/松风阵阵,松树发出预言:/‘一百年内你们都将沉默/你们不能说的,请让我们/用风的嗓子说出来……’”(《沉默》)。自然之声应和着血液的潮汐和灵魂的起伏,自然的物象也对应于心象和精神渊薮的一次次波动。

我在一棵松树前认出了自己

并决定不再对肉身中的这条命

报以无尽的苛求

——《在香山玉华寺前》

当“此刻”与“多年前”不断重逢,这就印证了诗人必须正视时间碾压过程中日益耗损的身体、自我以及孤独,这是一个我与另一个我或他者跨越时间区隔的相遇、对视、互否或辩难。

在世界和诗歌面前,具有发现能力的诗人必须提供崭新的词条。在城市化的盲盒式的黑夜和金属骨骼的现代性时间中诗人需要保持那闪光的部分并保持秋虫般的歌唱。他们的发声类似于杜甫或黑猫,他们以骑鲸者的怪异形象擦亮了词语和自我,而他们的表情有着浓重得化不开的夜色中游荡者和巡夜人的忧郁……

但这个深夜,我从一行行文字的街道上转过身,一遍一遍地

巡视着眼前这个魁梧的满腹诗书的长出了裂纹并喊痛的家具:

谁!是谁在暗中偷偷抡着小锤,无时无刻不在敲打……

——《巡夜人》

2022年8月16日深夜完稿,17日改定

相关:

猫是一种想起来就让人有些悲伤的动物 | 马亿《游荡者》是90后作家马亿的首部小说集,该书主要讲述了业余摄影爱好者张展的失踪,以及其前室友根据他的日记和摄影作品寻找他的故事。小说集由12个短篇集合而成,拼贴出了一副当代青年人的精神面貌群像。本文摘选的是该书的第三个短篇《21楼的风景》,小说探讨了关于梦、猫、生存、过往等话题,最后,我们会发现,“我们都满足了他人某部分的游戏需要。所以我们出现在别人的生命里。”马亿,1992年生于湖北黄冈,现居北京。小说..

石与心:夏目漱石的爱与哀愁然而,过去的一切都像梦一般从眼前消失了,剩下的只是一片大地。——夏目漱石《道草》漱石研究卷帙浩繁,我不想对此赘述。我倒是希望能给广大读者呈现漱石作为鲜活个人和情感丰富的艺术家的一面,一起靠近和感受漱石这个人。——约翰·内森《夏目漱石传》漱石仿佛用望远镜去回看一般,尝试将那四十年如电影胶片一样快放了一遍。如此一来,明治时代的元老也不过成了“虫豸”一样渺小的东西,明治时代的四十年也不过一瞬而已。——..

“平权行动”违宪:大学录取的公平正义是什么?6月29日,美国最高法院裁定哈佛大学和北卡罗莱纳大学基于“平权行动”(Affirmative Action, 又译“反歧视政策”)的招生违反宪法。“平权行动”主张少数民族和弱势群体在入学、就业中收到优先照顾,自推出时起就广受争议。本次裁决为实践了近六十年的“平权行动”画上了句号,首席大法官罗伯茨在裁决意见书中称:“学校必须考量学生的个人经历,而不是种族。”而反对该裁决的自由派大法官在意见书中写:“在法律上认定的不分..

夏天到了,谁会嫌T恤多呢1920年,T-shirt 第一次作为正式词汇出现在韦氏字典里。也是这一年,菲茨杰拉德在小说《人间天堂》里描述了叛逆青年布莱恩前往预科学校的行装:“六套夏天穿的内衣、六套冬天穿的内衣、一件运动套衫或者叫T恤衫、一件针织套衫、一件大衣、冬天的衣物等等物品。”——据说,T-shirt 这个叫法就是由此传开的。作为一块流动的公告牌,T恤乘载着各种信息:人生哲学、经济状况、婚恋意识、性取向……感染上艾柯所谓“自我意识流行病..

林峥谈近代北京公园及其文学文化想象林峥(章静绘)公园是十九世纪中期西方为因应工业革命带来的城市问题而创造的产物,它是现代都市之心,是城市规划中始终挥之不去的乌托邦理想。在中国,“公园”一词古已有之,指称的却是官家园林,与西方public park的概念完全不同。中山大学中文系副教授林峥的《公园北京》考察公园作为一个新兴的西方文明装置如何进入近代北京的过程。以公园为视角,该书呈现了晚清至民国北京政治、社会、历史、文化、文学诸方面纷繁复杂的变..

《耘:每当有人醒来》:星星们不再独自发光2000年以后,各高校相继出现了“文学教育的复兴”现象,其契机为一大批优秀作家从社会各界汇聚到了高校——如王安忆去到复旦大学并开设了写作课,刘震云、阎连科和王家新调入中国人民大学,毕飞宇调入南京大学……其中备受瞩目的是2013年5月“北京师范大学国际写作中心”成立,莫言担任主任,之后小说家苏童和余华、诗人欧阳江河和西川等多位老师的加入,让北师大的文学教育有了一个蔚为壮观的局面。2014年以后,当来自全国各地..

“人们共享的书籍经验是一种真切的纽带" | 6月新书推荐“人们共享的书籍经验曾是一种真切的纽带。一个阅读中的人看似与周围的一切相隔绝……然而阅读中也有很大的公共因素,它存在于那些你和其他人读过的书。”本月新书推荐其一《我以文字为业》中的这段话,充满了对每位阅读者慰藉,阅读尽管有其私人的一面,然而通过文字产生的隐秘联结,或许更为牢固。每个月的新书推荐,其实也是我们试图通过共享阅读经验与趣味,来达成这种联结。本月新书——有莫言的剧本《鳄鱼》,此书不仅跳脱..

生活本身并没有什么头绪,一切都是摸着石头过河读书笔记我们在抄书你来吗?前几日,读书君和好久不见的实习生抄书君说,大家都想再次看到读书笔记。此时的抄书君,已经是工作三年的科技公司产品经理,长期浸泡在价值判断和逻辑拉扯的环境里,忽视了对太阳、诗歌和眼泪的感受力。相信许久不见的大家,也经常如此。嗯好,那让咱们一起捡起读书笔记。书中总有小块的自由,希望大家经由此处,游到云海里,跑进山里去。参与方式:直接在本文后留言,摘抄你特别喜欢的书中部分。我们会选取留..

傍晚携爱人散步、饮冰酪。浴。过夏天的 13 种方式今夏的高温来势汹汹,未至七月却堪比三伏。让人回想起加缪对酷夏的描述,“这么走着的时候,一直觉得血老往头上涌”。闷热与汗流浃背是夏天的副作用,燥热总是无法令人愉悦。但可别因此就讨厌了夏日啊!其实,夏天蕴藏着无尽的魅力与乐趣。否则莎士比亚就不会说:“我能否将你比作夏日,你却比夏日更可爱温存。”否则村上春树也不会说:“可能的话,最好在明亮些的地方见,季节但愿是夏天。”夏季的热,是消暑的理由,让吃喝玩乐..

苏东坡的乐观态度尤其表现在吃的方面苏东坡的乐观态度,尤其表现在吃的方面。文人墨客的舌尖大都敏感,能在寻常的食物中品出不寻常的滋味。孔子收徒,弟子最好能拎几条腊肉来做学费。“食不厌精,脍不厌细”,是他对吃的主张。大才子金圣叹临上刑场,耳语儿子一个吃食密招,花生米与豆干同嚼有火腿味。苏东坡对待口腹之欲,似乎更接地气,透着人间的暖意。苏东坡苏东坡曾跟好友刘贡父聊起一种美味,三白饭,是他儿时常吃的,味道之好,无法比拟,通常一口气能吃三大..