春节前后的新书,处境略显尴尬,有些“生不逢时”,在过节、返乡、旅行,以及期间纷至沓来的春节档电影与剧集中被迫低调。实际上,每年的 1 月都会是有很多好书集中面世,1月的新书书单恰好印证了这一点——

无论是学者徐前进“把东北作为一种方法”的非虚构新作《现代精神之花》,还是德国思想家韩炳哲贴近当下的哲学小品《妥协社会》,或是首次被引进的德国作家塞巴尔德文学处女作《自然之后》,以及再版好书纪实摄影作品《最后的耍猴人》……下文这 9 本题材丰富、主题鲜明的1月新书,都值得被纳入你的新年阅读计划之中。

欢迎在评论区推荐你新近读到的好书。

《妥协社会》

副标题:今日之痛

作者: (德) 韩炳哲

译者:吴琼

出版社:中信出版集团

出版年:2023-1

几年前韩炳哲称我们处在一个“倦怠社会”,如今变成了“妥协社会”,语言的迭代中透着某种集体向下的趋势。而这本书的副标题叫“今日之痛”,指向一种越来越普遍、发生频次越来越高的人的感觉:痛苦。

痛苦到底是什么?在医学范畴内,或许就是一种身心不舒适的反应,关系到很多现代病,例如抑郁症。书中写到,很多豌豆公主一样敏感的当代人,注意力集中于自身,难以抵御外界汹涌而来的东西。而主流惯于将为此痛苦的情绪、情感定义为“负面”,必须用“正面”的进行取代,有了所谓的积极心理学。作者认为让自己的感受处在舒适区不是绝对选项,而“我们与痛苦的关系透露出我们生活在一个怎样的社会”,“有一些苦难本该是社会的责任,却被私人化、心理化了。”

至于人们总是难以忍受、恐惧和回避痛苦的原因,他提到社会中蔓延的讨喜文化,如社交媒体上的点赞更多导向展示“幸福”而非“痛苦”,以及对功绩主义的崇尚,让“痛苦”似乎成为弱、失败的代名词,再有就是资本主义本身的问题,似乎人进行资本积累就是为了对抗死亡的,尤其在大流行病背景下,生命从未像现在这样只为了生存本身。

这些理论,读来似乎浅显易懂,因韩炳哲一直以前人(神学、哲学、生物学家)的思想为底本,对知识资源进行整合和重新提出。但它们总是来得及时,哪怕只给出了一些看待痛苦的新视角,而不是提供解法。如承认它是客观存在,敢于承受,没有绝对的痛苦或快乐,“痛并快乐”才是真理。再如每个人的主观感受不同,痛苦的程度是得不到真正的确认的,技术发展和医疗手段的进步依然不能完全揭示、解决它,或许根本就没什么能超越痛苦、让痛苦更好忍受的真正良药。不可否认,它们可以为这个隆冬带来一丝暖意。

《现代精神之花》

副标题:一个东北工业城市的具体与抽象

作者:徐前进

出品方:也人

出版社:上海书店出版社

出版年:2023-1

历史学者徐前进的出版序列一直很特别。或许可称他在使用一种被广泛定义为“非虚构写作”的手法,践行“身体叙事”,走进社会最微小的角落,用现场画面的铺陈和物的罗列,让文字通感起来,成为纪录片式的历史档案。《流动的丰盈》是将我们时代的“小区”展示给未来的人们,《驶于当下》为了记载技术快速发展下一种交通工具的消失,而新的第三部放置在了2021年,用以呼应我们“当下的状态”。

在这种写作范式内,《现代精神之花》走向更开阔的“实验基地”,即当下备受大众关注的中国东北地区。作者的基本观点是,经济发达不等同于文化优越,经济的衰落亦不等同于道德的衰落,东北的基因越过生产、消费领域,沉淀成了深刻的思想。他称之“精神之花朵”,在东北人的日常生活中无处不在绽放。它们可能体现在一个“与时俱进”的职业岗位、一场与社会时钟“错峰”的自发性市场活动、一句句轻飘却又道尽人生的小幽默……

可以读出,作者对东北足够熟悉。在房地产一节,他写自己选房、购房的所见所闻,表面是一场用花言巧语“造梦”的闹剧,背后是一群收入不稳定和高负荷劳动的人。又如早市,因暧昧难明的原因正在短视频平台获得巨大的曝光量,实则运作着普通人基本的供需平衡,和“只要努力工作就能活下去”。这不是生存竞争,而是个体户在城市中重新开始的勇气。很多段落,都是这样发自纯粹的生活感悟,也是一部分“失语”的东北人的代言。

不过,这种非虚构性的灰色地带在于,作者或沉浸于行走、倾听和记录,缺乏与现场中人真正的连接,这导致“他可能是……”“我能想象到……”之后的定论是要打个问号的。作为学术领域的开拓之作,先锋不囿于文体,那些历史追溯(作者常写法国城市文明史,后来发现是他曾在法国留学,相关介绍可视为另一种“身体实践”,但依然不够融通)和学理性阐释与大片的写实素材之间,还有很空旷的地带,能在当中进行怎么样的写作实验,是下一本书中我们值得期待的。

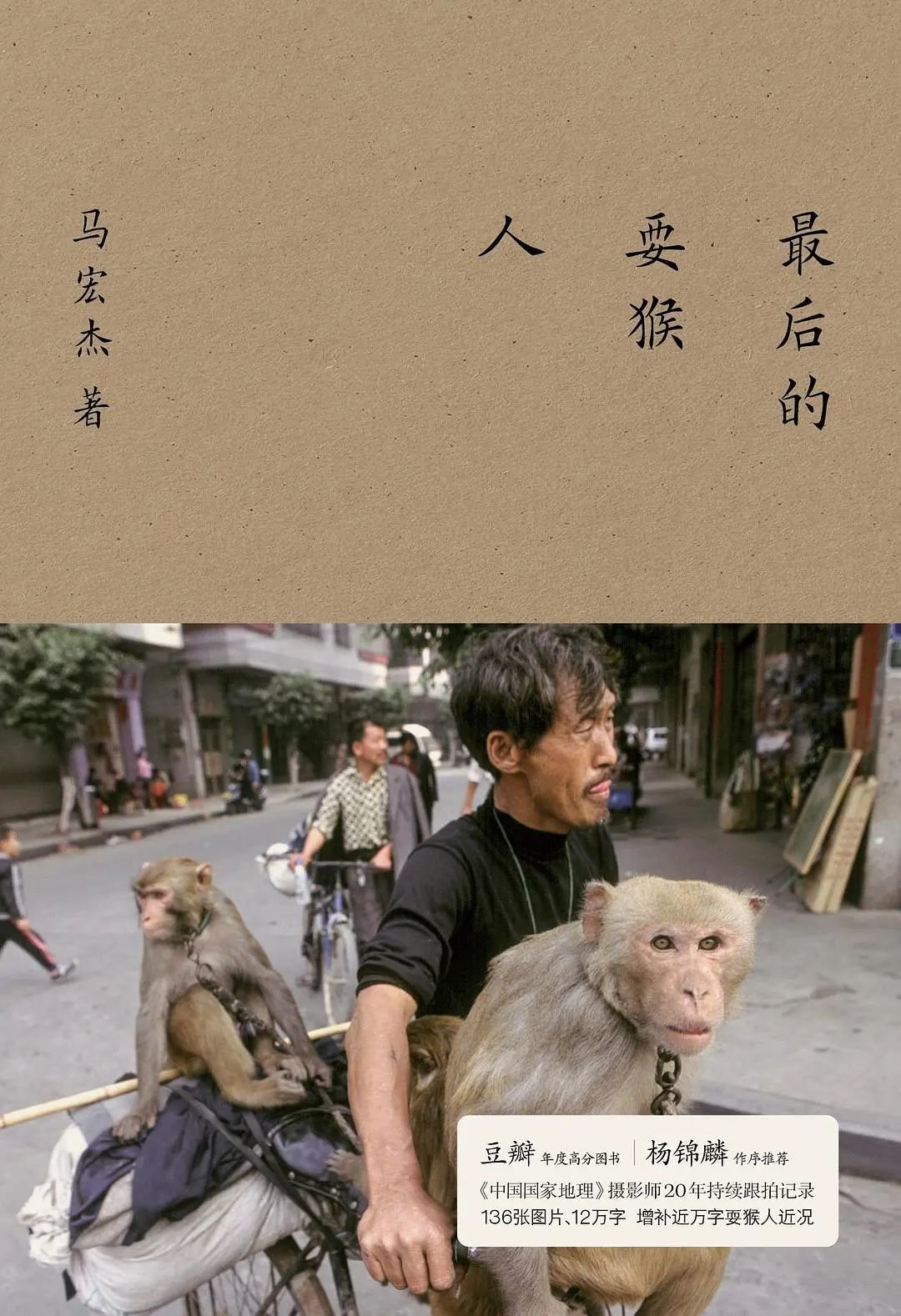

《最后的耍猴人》

作者: 马宏杰

出品方:惊奇

出版社:上海文艺出版社

出版年:2023-1

时隔7年,《最后的耍猴人》终又再版。这本由《中国国家地理》摄影师马宏杰跟拍近十年的作品,以其客观的镜头、公允又平铺直叙的语言,呈现出一帮正在消逝的群体的生存与挣扎。偶遇耍猴人并对这个群体产生兴趣后,马宏杰跟他们一起扒火车、睡立交桥底,带着馒头和10公斤自来水,力图用镜头完成自己“通过一个很小的视角去表达社会”的梦想。

当镜头贴近,理解才会达成,偏见才会得以消弭。在八九十年代模糊的记忆中,耍猴人鞭打猴子、虐待动物,耍猴人的江湖与当下社会文明、法律以及人情之间的冲突因此而来。镜头之中却是两种生命的相互依存,猴子与耍猴人同吃一锅饭,同睡一张床,结一辈子的伴,行走江湖,赚钱养家。他们一起粗糙地生活,一起老去,一起落后继而消逝于这个时代。

在马宏杰的作品中,其盈出纸张的真实感来源于其镜头对准的方向与关注的群体——“那些生活在底层的人”。在其前作《西部招妻》中,他花了30年的时间零距离记录两个普通农民历经波折到宁夏固原“买妻”的故事,在他看来,这些处于最底层的群体能找到一种不违反法律和伦理的方式生存下来、自食其力,就已经花光了他们所有力气。而他纪实的创作勾勒出来的世态百相、人情冷暖恰好是达成这种理解、宽容与改变的一种路径,尽管其行文简单朴素,甚至略显粗糙。

《复调》

副标题:巴赫与生命之恸

作者:(美)菲利普·肯尼科特

译者:王知夏

出品方:未读·文艺家

出版社:北京联合出版公司

出版年:2023-1

这是一本哀悼之书,讲述了作者在母亲逝世之后,从巴赫的音乐中汲取人生领悟,获得活着的力量,并逐渐理解母亲的故事。它既是母亲生前岁月的追忆,也是儿时学琴时光的回忆,更是记录了母亲逝世后重新练习《哥德堡变奏曲》获得的痛苦而复杂的经历,其间掺杂着作者评论古典音乐的本行绝活。母亲与巴赫、人生与音乐构成了菲利普·肯尼科特的“复调”,让他理解:了解一个人有如认识一首乐曲,没有止境;当悲痛来袭,渺小人类只能敞开(完全的赤裸),达到如巴赫音乐教诲我们的“情感的妥协”。

《一个市民的自白》

副标题:Ⅰ 考绍岁月、Ⅱ 欧洲苍穹下、III 我本想沉默

作者:(匈)马洛伊·山多尔

译者:余泽民

出版社:译林出版社

出版年:2023-1

《一个市民的自白》是“匈牙利文学巨匠”马洛伊·山多尔的一部自传体小说。2015年,该部作品首次引进中文世界,但它却是部分书稿被遗失的删节版。直到作家去世后的第8年,遗稿才被找到;《一个市民的自白》(全本)于2013年底在匈牙利出版。国内的2023年版由《一个市民的自白:考绍岁月》《一个市民的自白:欧洲苍穹下》《一个市民的自白:我本想沉默》构成“马洛伊·山多尔自传三部曲”。

“死亡的诗人仍在勤奋工作”,这是马洛伊曾经形容他的文学启蒙恩师科斯托拉尼·德热而写下的一句话,实际上这句话也写给了他自己。因为遗稿也成为他“一生中唯一的、真正的作家任务”的一部分。1944年,马洛伊曾提到自己要撰写《一个市民的自白》第三部的计划,他在日记中留言:“我必须要写第三部,然后结束这部书。对于我出生其中、从小接受其生活方式的这个阶层,即今日的匈牙利市民阶层,从根本上进行反思;我看到了它的方方面面,现在我看到它的崩溃,我要将这个崩溃的过程记录下来:或许这是我一生中唯一真正的作家任务。”

马洛伊·山多尔生于新旧世纪之交,欧洲市民阶层最后的荣耀时刻,经历了个人命运与时代命运交织的一生。他以“一个市民的自白”,生动地再现了奥匈帝国末年东欧市民从生活方式、家族传统,到文艺风尚、道德准则与礼仪风度的巨幅社会面貌。

《谁是我,谁是你》

副标题: 伽达默尔谈策兰《呼吸结晶》

作者:(德)汉斯-格奥尔格·伽达默尔 / (德)保罗·策兰

译者:陈早

出品方:纸上造物

出版社:上海文艺出版社

出版年:2023-2

伽达默尔是诠释学巨擘,保罗·策兰是现代诗歌大师,《谁是我,谁是你》是两位大师间的对话,能一窥诠释学的独门秘技。伽达默尔以文本细读的方式,阐释了策兰《呼吸结晶》里的二十一首诗,他几乎以逐字逐词细读的方式引申、阐发,理解策兰的隐秘表达。如他自己所言,这是在“破译那几不可读的文字”,同时“不求以科学研究得出确论,只想用文字把捉一位读者的体验”。因此,本书在写法上更加接近讲稿,语气上多有探讨、交流的色彩。或者,伽达默尔在对某位想象中的读者进行阐发,为这本小书找到“一位尝试反复倾听的读者”。无论如何,《谁是我,谁是你》都可以作为伽达默尔自己提出的“诠释学”的绝佳文本实践。

《布莱希特的情人》

作者: (法)雅克-皮埃尔·阿梅特

译者: 周小珊

出品方:KEY·可以文化

出版社:浙江文艺出版社

出版年:2022-12

贝托尔特·贝莱希特(1898-1956),德国著名的诗人、戏剧家。青年时代学习哲学和医学。世界三大戏剧体系之一——“史诗剧”的创立者。《布莱希特的情人》是雅克-皮埃尔·阿梅特(Jacques-Pierre Amette)为布莱希特而写的故事,真实人物+虚构的半传记式写作,详尽描绘了他人生最后八年的时光。布莱希特1933年后开始流亡欧洲大陆,15年后才得以回到阔别已久的东柏林。「间谍视角中的布莱希特,是戏剧天才、思想巨人,也是垂垂老矣的普通男人」,故事就从这样的印象开始了……

作者阿梅特是法国当代作家和文学评论家,曾在《纽约时报》和多家法国媒体担任记者,因此这部小说搜集了大量布莱希特的资料支撑。小说除了让我们从另一面了解布莱斯特,阿梅特的写作方式和他的思考模式,也是吸引读者的点睛之笔。这部小说荣获2003年的龚古尔文学奖。

《自然之后》

副标题: 一部元素诗

作者: (德) 温弗里德·塞巴尔德

译者:吴琼

出品方:新民说

出版社: 广西师范大学出版社

出版年:2023-1

塞巴尔德的文学处女作是一部诗集,还蛮让人惊讶的。作为上世纪末欧洲最重要的小说家之一,塞巴尔德以冷静孤寂的深邃笔触,图文结合的独特文体,融合虚构与非虚构,书写历史与遗忘,获得了崇高声誉。在这部处女诗集中,塞巴尔德展现的不是抒情能力,而是叙事功底。这似乎可以预测他此后放弃诗歌,用小说实现更大叙事的野心。《自然之后》里的三首人物肖像或说历史画卷,集合私人记忆和家族历史,像是塞巴尔德为日后写作提前做的文体练习。

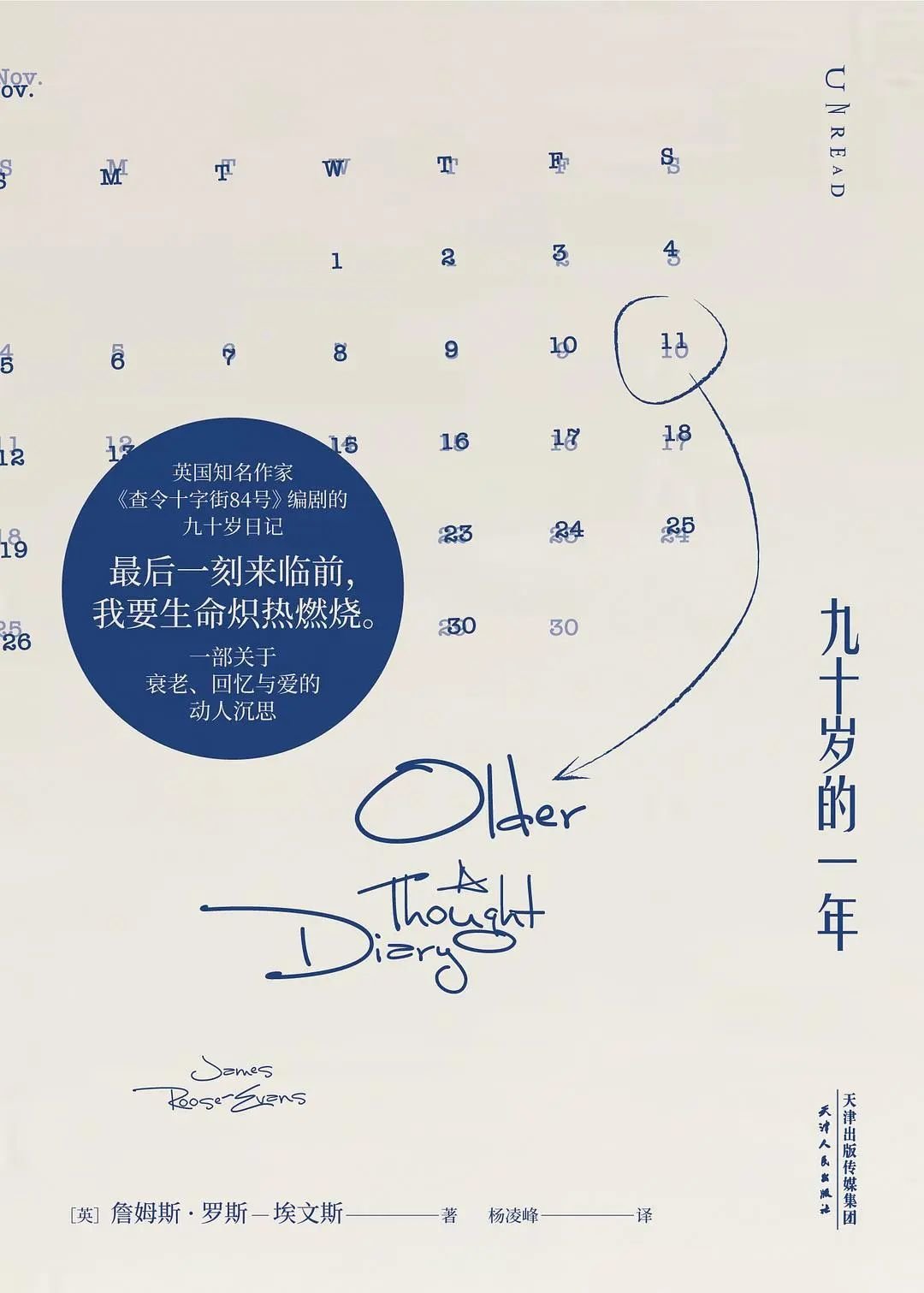

《九十岁的一年》

作者:(英)詹姆斯·罗斯-埃文斯

译者: 杨凌峰

出品方:未读·文艺家

出版社:天津人民出版社

出版年:2023-1

这是一段接近生命终点的记录,“今天,我迎来了自己九十岁的生日,但还有太多的东西有待发现。”2017年11月11日,英国作家詹姆斯·罗斯-埃文斯度过了自己的九十岁生日,他决定以日记形式写下一年的生活,记录在人生第十个十年的开端——“到了这个年纪,我清楚自己已经走了多远,但我也知道有些旅程尚未完成,因为正如诗人T.S.艾略特在《四个四重奏》中所说的:‘老人仍然应该做探险家。’老头子当如此,老太太也应如此!”

年岁的增长虽然意味着脆弱、孤独、来日无多,意味着退休、失去工作、自我身份标识的丧失,以及收入的锐减然,如实记录这些的詹姆斯,在日记中像是一个骂骂咧咧的怪老头,他会咒骂床单绊住了自己的脚,会嫌弃王室的婚礼花费了太多纳税人的钱,会在自己钱包丢失的时候骂自己“脆弱的老年人” 然而人至老年的成熟与清醒,也在其日记中清晰可见。在他看来,“我们生命的真正使命或意义往往要到人生中途才能显现出来”,而年龄更大了意味着仍在学习、仍在成长,直到生命最后一刻。

书中还提到,国际阿尔茨海默病协会2012年的报告显示:七十五岁及七十五岁以上的老龄人口,有一半都是独居;与此同时,大约有五百万高龄老人表示,电视是他们主要的陪伴。老龄化成为必然的现状,同样是每个人几乎可以预期的未来,对此詹姆斯笔下流露出的深切共鸣:“像许多老人一样,我发现冬季的暗夜很难熬。但我不能太萎靡。”

去年10月26日,作者詹姆斯在家中安详离世,没能等到中文版的出版。而当我们去读一份关于衰老必然将至的日记时,或许不只得到一份老年生活范例,行文中那些坦率而圆熟的智慧适合任何年纪的读者。

,1 月新书,推荐冰峪沟 这 9 本相关:

在《中文打字机》里,藏着中国与世界接轨的秘密汉字是一种优美又怪异的语言系统。我们能在李白的诗篇、曹雪芹的《红楼梦》中领略汉字的优美,但是在世界范围内,它既是少有的“非字母文字”,又是全球唯一还活着、被上亿人使用的方块文字。追溯中国文明与西方文明的差异、中文文化与世界文化的“和而不同”,乃至于探究“中国为什么特别”这一问题,汉字都是一个不可忽略的要素,但是汉字太广博精深了,一本书如何写得完?于是需要一个有趣的抓手,才能深入浅出谈论汉字问题,..

“夸我们是勇敢少女”丨纪念《呼啸山庄》译者杨苡在这个寒冬将尽的一月末,我们又失去了一位文坛期颐老人。她是首创“呼啸山庄”译名的著名翻译家杨苡先生。2023年1月27日晚8时30分,她于南京逝世,享年103岁。杨苡 1919年—2023年1月27日杨苡,本名杨静如,1919年出生于天津,先后就读于天津中西女校、西南联大外文系、国立中央大学外文系,译有《呼啸山庄》《永远不会落的太阳》《俄罗斯性格》《伟大的时刻》《天真与经验之歌》等作品。她是第一个将艾米莉·勃朗特的 WUTHER..

《猫哲学:猫与生命意义》:猫生为何能幸福《猫哲学:猫与生命意义》,[英]约翰·葛雷著,陈信宏译,春山出版有限公司2022年5月出版英国哲学家罗素《幸福之路》(The Conquest of Happiness)第一章的标题直指人心:“什么使人不幸福?”此章开篇首句如此写道:“动物只要没生病,吃得饱,就是快乐的。我们以为人也应该是这样的,但是当今世界的大多数情况却不是这样。如果你感觉自己不幸福,恐怕你不会认为自己是特殊的。如果你感觉自己是幸福的,那就看看周围有多少..

“伟大”的“幽暗面”:重新检视“法国知识分子”过去的四十年,巴黎出版了好几十种关于知识分子(intellectuels)存在与地位的书与文章。如果我说没有其他地方像巴黎一样有这么多与知识分子和知识界(intelligentsia)相关的研究,这一观点并没有太多独创性。诚然,关于“知识分子”的讨论并不只存在于法国;我们也可以在其他国家发现许许多多相关主题的研究,但从数量上看,没有哪个地方能达到巴黎这样的程度。要弄清楚形成这种独特的法国式现象的原因并不是一件容易的事。很..

真正想要的,是将每一种生活都过一遍丨苏珊·桑塔格《反对阐释》《疾病的隐喻》《论摄影》《关于他人的痛苦》……这些书你或许没有读过,但一定有所耳闻,它们均出自苏珊·桑塔格(Susan Sontag),美国著名作家、评论家、女权主义者,被誉为“美国公众的良心”。今天是桑塔格的诞辰。1933年1月16日,桑塔格生于美国纽约,开启了她作为“天才少女”的一生。“她的功成名就确实令人惊叹:那完全是在众目睽睽之下一路表演下来的。”在《桑塔格传·人生与作品》中,作者如此感叹,“..

一块豆腐里,蕴含着国人朴素平淡的智慧今天是农历的12月25日,有俗语云,“腊月二十五,推磨做豆腐。”“豆腐”与“头富”谐音,寄予了人们新年要富贵的心愿。其实,豆腐远不止意味着富贵,一块豆腐里,蕴含着国人朴素平淡的智慧:一盘小葱拌豆腐教人处世“一清二白”,一句“白菜豆腐保平安”传达出至简的养生哲理……豆腐已经不只是一味简单的美食,更是一个代表了历史、饮食、文化的精神符号。下文在选自艺术家朱赢椿主编的《豆腐》一书,其中有诗人写豆腐,从豆腐..

君品谈 | 蔡澜:笃志而体,君子也他做过四十年电影监制,为上世纪香港电影的繁荣付出诸多心血,电影是他故事的开始。他也写专栏,出版上百本书,主持多档美食节目,写食评,开餐厅。如今81岁的他,仍然在努力接触新鲜事物。时代有我,君品相传。由凤凰网出品,贵州习酒联合打造的访谈节目《君品谈》第三季节目,本期对话专栏作家蔡澜,走进他的电影世界。从小浸染在电影里“一定要过瘾”1941年,蔡澜出生于新加坡。“过瘾”这个词一直贯穿他的人生,“看电影、玩..

凤凰网读书2022年度推荐图书10本2022是漫长的一年,我们在管控与解封、例外与日常的状态中反复又无奈地切换着,暑去寒来仿佛恍然经历了几个春秋。好在一切已然结束,余温尚存的2022终将从真切具象的现实生活慢慢冷却成模糊褪色的隔日往事。但它不会彻底远去,当下或者未来一定有人在顽固地记录着我们集体记忆中那些难以忘却的波折和故事,就像从前的每一寸时光都借由着一张张书页与今天的我们不期而遇。岁月从不饶人,也不等人。渺然无依中,书籍与阅读或许是可..

王笛:拥有学术创造力的学者,会对新书保持好奇历史学家王笛的《茶馆》、《袍哥》等作品不仅被专业学者阅读,也为大众读者所熟知。他在作品中始终倡导一种着眼于基层民众生活的史观,致力于打捞“历史的微声”。这种历史观的形成与他的求学、阅读经历密不可分。在美国约翰·霍普金斯大学攻读博士学位时,王笛同时从东亚史、美国社会文化史、人类学、政治学四个方向汲取学术灵感,并大量涉猎跨学科的各种著作,罗伯特·达恩顿的《屠猫记》、卡洛·金茨堡的《奶酪与蛆虫》等微观..

“交谊至深,感情至洽”:鲁迅为什么不骂郁达夫?在《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》一书中,学者杨斌围绕郁达夫的“弱女子”情结,以所谓“颓废作家”郁达夫的爱恨离愁为主线,力图破解其亲情、友情和爱情交织下的一些谜团。作者从史实的细微处出发,挖掘和讨论了郁达夫自己和友朋笔下令人失望的“尊容”;分析了郁达夫与新文化运动中的巨匠如胡适和鲁迅的来往和友情,以及他与同辈人物如徐志摩、林语堂等人的交往;并根据郁达夫的日记与王映霞的回忆,综合朋友们留下的细..