在加缪有生之年,世界的动荡从未止息,这动荡锤炼着加缪的韧性与思想,竟使他短短的一生有了“丰盈”之感。他就像上天的玩偶,仿佛用以测试在怎样动荡的条件下可以在最短的时间里创造出最杰出的人。

——凌越《加缪:为人道主义立下里程碑文》

加缪:为人道主义立下里程碑

文 | 凌越

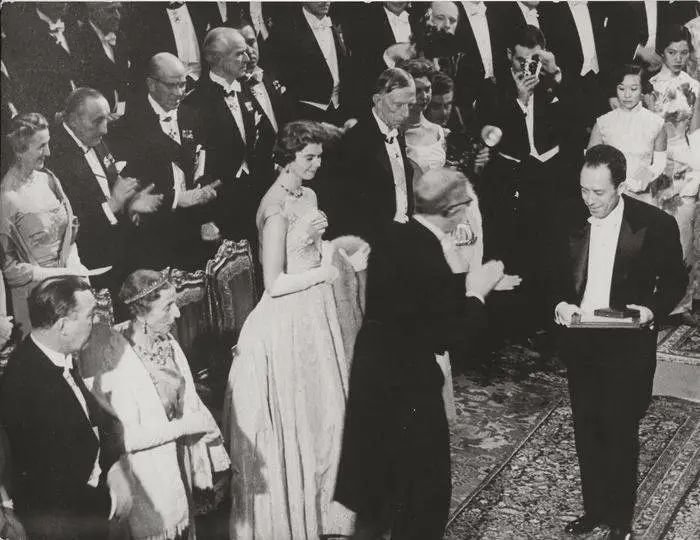

1957年10月16日,加缪和友人在巴黎福赛圣贝尔纳街的一家饭店吃饭,一个穿制服的服务员跑来,告诉他得了诺贝尔文学奖。加缪顿时脸色苍白,显得非常震惊,不住地说应该是马尔罗得奖。是啊,谁会想到诺贝尔文学奖会颁给这位甚至可以称得上是年轻人的作家。

实事求是地说,这次颁奖给加缪,是诺贝尔文学奖历史上最具慧眼的几次颁奖之一。把诺贝尔文学奖授予加缪,完全是瑞典科学院自己的选择,因为加缪不是任何重要团体推举的候选人,而且当年法国共提出九位候选人(不包括加缪),众望所归的正是加缪获奖后一直念叨的“马尔罗”。同时,1957年的候选人中还包括日后获得此奖的帕斯捷尔纳克、圣琼·佩斯和贝克特。

半个多世纪后,所有人的感觉一定都是加缪理应得奖,而加缪作为作家的声誉不仅没有随着三年后车祸丧生的悲剧而降低,其影响却变得越来越大,今天我们甚至可以断定加缪是能为诺贝尔文学奖增色的少数作家之一。这一方面和加缪作品被时间证明的生命力有关,也毋庸置疑地和加缪对所有专制制度所采取的坚决抵抗的态度有关。事实雄辩地证明加缪早年的某些决定,既符合一个作家的良知,也是他锐利的社会洞察力的证明。

早逝的加缪,

刚完成了写作计划的一半

我们当然可以方便地说,每个人都是一个悲剧,但加缪因车祸而戛然而止的生命尤其让人痛心。手上这本八百多页的《加缪传》,在看到最后几章时竟有一种越来越揪心的感觉——这哪里是就要终结的生命,这个生命正在盛放啊!他刚刚用诺贝尔文学奖的奖金在远离巴黎的普罗旺斯的卢马兰村买了一幢房子,避开巴黎无聊势利的文学圈潜心创作。

事实上,他的写作进展顺利,他用大幅稿纸写小说《第一个人》,到1960年1月2日(也就是他去世前两天),已经密密麻麻地写满了145张,甚至题词也已想好:“献给永远无法阅读此书的你。”据猜测,“你”是指他不识字的母亲。在写作过程中,他还抽空指导戏剧《群魔》的排练,抽空飞回阿尔及利亚照顾病中的母亲,继续努力干预,解救遭起诉或监禁的阿尔及利亚人。他也和两年前在花神咖啡馆认识的美丽的丹麦女郎展开热烈的恋情,在1959年圣诞节前不久,这位女郎还住在加缪卢马兰的住所里。可是所有这些美丽的文字、恋情都因为一场车祸而变得狼藉不堪,而原本欢快的乐曲仿佛突然披上了一层哀婉的音调。

《鼠疫》初版封面

1947年6月,加缪最重要的小说《鼠疫》出版,获得成功,所有评论都充满赞誉之词。不久,加缪和家人离开巴黎去了勒帕奈利耶,在那里,他再次对自己过去、现在和未来的作品进行回顾和展望,基本上都是三部曲:

第一系列“荒谬”:《局外人》—《西西弗神话》—《卡利古拉》和《误会》

第二系列“反抗”:《鼠疫》(及其附属品)—《反抗者》—《卡利亚埃夫》

第三系列“撕心裂肺的爱”:《焚尸的柴堆》—《论爱情》—《迷恋》

第四系列“文明世界或制度”:长篇力作—长篇沉思录—未上演的剧本

后来,在重新整理日记时,加缪又在第二系列和第三系列之间加上了《审判》(就是后来出版的《堕落》)和《第一个人》。而那个“长篇力作”,“那个不朽的作品将诞生于1960年至1965年间”,那会是加缪自己的《战争与和平》,而预计的五年也是比照托尔斯泰写《战争与和平》的时间拟定的。看到这个恢宏的计划,相信许多读者都会有一种深深的遗憾,真是天不假年,英年早逝的加缪刚刚完成了写作计划的一半。如果他能活到法国人的平均年龄,他在青年时代就已经在酝酿的长篇力作和长篇沉思录都将问世,文学世界和读者将会获得怎样一笔财富!而现在我们连篇名都不知道,只能在虚空中想象它们可能的样子——带着深深的惋惜。

从这个计划也可看出加缪独特的写作方式,他不像大多数小说家那样总是从人物和围绕人物的故事展开,处于他创作核心的往往是某个哲学问题,然后以小说、戏剧或论文的方式从各个角度予以揭示。这种思路很可能和他少年时代的老师、古典派哲学家让·格勒尼埃的影响有关,哲学或者说人在世界中的处境往往是加缪作品的原动力。通常,这种概念先行的写作方式产生的往往是二流作品,可是加缪凭借自己过人的才华,让小说受惠于某种弥漫的暗示性的哲学意蕴,避免了习惯从人物故事入手的小说家通常会犯的过于重复的毛病。想想他最重要的几部小说——《局外人》《鼠疫》《堕落》——在小说的形式、主题、语调等方面都有不小的差别。

当然,在写作过程中,加缪对于哲学对小说的过分干扰也有着足够的警觉。在阿尔及利亚奥兰潜心写作《鼠疫》时,加缪也在聚精会神地阅读麦尔维尔的《白鲸》——刚由伽利玛出版社出版了法文版。

尽管加缪从一开始就是一个善于思考的青年,但是《反与正》《婚礼集》等早期作品中大段大段极富诗意的句子表明他也是一位情感充沛的青年。从一开始,思和诗就在他的作品中交织着发挥作用,它们彼此提携、相互刺激,从而将文本提升到杰作的高度。通常,思和诗的交汇点只有技艺高超的作家诗人才能捕捉到(和加缪私交甚笃,也是加缪最钦佩的20世纪法国诗人勒内·夏尔正是这样的诗人),由此,可以断定青年加缪就是一个罕见的文学天才。这也解释了为什么加缪的小学老师热尔曼和大学老师格勒尼埃很早就断定这个孩子将会前途无量,他们的依据当然不仅仅是少年加缪清澈聪慧的眼神。

加缪从没有偏离文学的正途。就像萨特那帮人在和加缪论战时攻击他的那样,加缪确实没有多少“原创性思想”,可是对于一流小说家而言,先在的所谓原创性思想不正是他避之唯恐不及的吗?在小说和哲学的关系上,加缪牢牢将自己的笔触控制在最微妙的那个点,这时,哲学就成为促成小说向前进发的预备性力量——一种弹簧般的发射装置,而不是以怠惰的思想拖垮小说的双腿。是啊,萨特倒是拥有存在主义这种颇时髦的“原创性思想”,可这并不能保证他的小说和戏剧始终处于一流水平,也不能保证他不会陷入斯大林主义,而后者在加缪看来只要拥有常识就完全可以避免。

从加缪之死出发

从加缪之死出发回顾他短暂的一生,我们得以对他的人生和思想有一个更为透彻的了解,毋宁说他的死亡更反衬出他思想上的崇高和行动上的勇敢。

加缪自幼丧父,少年时代起又备受肺结核的折磨,此外像婚姻的失败、友情的终结、创作上的停滞不前等遭遇从来不曾远离他,但是,这个以晦暗为起点的生命,最终燃烧到光辉灿烂的程度,令人炫目的同时也让我们意识到自身就在他的光照之中——我们受惠于他,这甚至已经超出了一个读者对于一个作家的正常情感。你看到他在受苦,但你分明感到他是在替我们所有人受苦,而他获得的光荣,你亦会为之欣喜,因为那恍然是馈赠给全人类的光荣。这大概就是加缪获得持久热爱的原因之一吧,他用他的作品和温暖的思想唤起人们心中潜伏的爱,他也因此成为这种爱首先的投射物。

这是一个追求人道尊严的生命,甚至是一个为一代人追求人道尊严的生命。加缪当然足够尊重个体生命的尊严和价值,但是对于那种置身事外、追求独善其身的人生态度他从来都毫不掩饰其蔑视。在他笔下,“为艺术而艺术”是一个十足的贬义词。相反,一种勇于担当的责任感贯穿加缪的写作生涯,也贯穿他的生命本身。也许正是在此意义上,苏珊·桑塔格说加缪是“当代文学的理想丈夫”,并发现加缪“从流行的虚无主义的前提出发,然后——全靠了他镇静的声音和语调的力量——把读者带向那些人文主义和人道主义的结论”。

加缪在年少时出过的两本小册子——《反与正》《婚礼集》,就已经展露了极为敏感的语言天赋,曾经向这两本小书表达过激赏之意的著名作家就有(据我目力所及)纪德、埃德蒙·威尔逊、苏珊·桑塔格等。

更让人意外的是,加缪从没有滥用他的才华——不是用它制造浑浊的梦幻,而是从一开始就用这才华从事祛魅的工作。他在《反与正》再版序中写道,他的诗人朋友布里斯·帕兰经常说这本小书里包含了加缪写得最好的东西。我同意帕兰的看法,书中那篇《灵魂中的死亡》我个人极为偏爱,我以为在这篇文章末尾,加缪坦率道出了他的文学观:“我需要一种崇高的东西。我在我的深刻的绝望和世界上最美丽的风景的某种秘密而冷漠的对比中发现了它。我在其中汲取了既有勇气又有意识的力量。这种如此困难、如此反常的东西,于我足矣。”

从加缪生命的后期去回顾,我们发现他毫不偏差地推进着一条显然属于理想主义者的路。在他短短的写作生涯中,真理和自由始终是他殚精竭虑去渴求的目标,并为此付出了自己的全部生命,在此意义上我们可以说加缪是一个大写的、纯粹的写作者。

1957年,利用诺贝尔文学奖的讲台,加缪对“崇高的写作”做了具体界定:

“每一代人都以改造世界为己任,不过我这一代人知道它改造不了世界,但它的任务也许更伟大。这任务是阻止世界分崩离析。这一代人继承了一段腐败的历史,其中堕落的革命、疯狂的技术、死去的神祇和筋疲力尽的意识形态搅作一团,平庸的政权今天可以毁灭一切,却不知道如何服人,智力卑躬屈膝到为仇恨和压迫当婢妾的程度。因此,这一代人不得不在其自身及周围从自我否定开始来恢复些许造就生与死之尊严的东西。”

加缪47岁因车祸去世,可是因为上天巧妙的安排,加缪短短的一生恰巧横跨人类最富有戏剧性的20世纪上半叶。在诺贝尔文学奖受奖演说中,加缪特别提到他那一代人经历上的特殊性,以及为之代言的迫切性:

“它特别迫使我按照我的本来面目并根据我的力量来和经历着同一历史的人们承受我们共有的痛苦和希望。这些人生于第一次世界大战之初,在希特勒政权建立和最初的革命审判发生时是二十岁,随即面临西班牙战争、第二次世界大战、集中营的天下以及酷刑和监狱的欧洲,并以此完成了他们的教育;今天,他们得在一个受到核毁灭威胁的世界中教育他们的儿女和从事他们的事业。”

在加缪有生之年,世界的动荡从未止息,这动荡锤炼着加缪的韧性与思想,竟使他短短的一生有了“丰盈”之感。他就像上天的玩偶,仿佛用以测试在怎样动荡的条件下可以在最短的时间里创造出最杰出的人。

洛特曼的《加缪传》正是对这一过程生动翔实的记录。从一开始就命中注定加缪不可能是那种躲在象牙塔里的纯艺术家。加缪1913年11月7日出生,次年夏天第一次世界大战爆发,加缪父亲应征入伍,参加了旨在阻止德军逼近巴黎的马恩河战役,8月下旬被弹片击中负伤,10月11日不治身亡。这自然是加缪家中不幸的大事,但它同时也是一种象征——在加缪生命的开端,重大历史事件即以极其粗暴的方式闯入,尚在襁褓中的加缪逃无可逃。

加缪母亲不识字,谋生能力可想而知,只得带着加缪兄弟回到阿尔及利亚娘家,寄人篱下的生涯从此开始。了解加缪儿时的生活,就可以理解加缪早期才气逼人的散文作品中偶尔出现的“贫穷”二字确有所指。当然,和许多杰出作家一样,加缪不会被贫穷的生活压垮,但这种生活的确为他的生命打下底色。加缪对底层人民的关注,和萨特为首的巴黎文人圈的反目,都可以从他的早年生活中找到蛛丝马迹。尽管后来的许多事情都有具体缘由,但是巴黎文人圈对于这位来自北非穷小子的不屑和嫉妒确实是许多事情发生的背景因素。

加缪与他的儿女

埃德蒙·威尔逊1963年写过一篇有关加缪的长篇论文《荒谬的存在主义者——加缪》,这位口味挑剔、性格直率的美国批评家在文中高度赞扬加缪,称其“不仅寻求,亦已经发现拯救之道的痕迹,他为积极的人道主义立下里程碑”。威尔逊也试图解释为什么加缪作品如此受欢迎:“不仅由于他赋予艺术家唤醒人类良知的解放使命,而且他在写作的操练中发觉心灵宁静之道,同时他喜欢从人道精神中,接受纯粹次序的特征。”无论如何,“唤醒良知”都是加缪作品的核心关注点。综观文学史,大概很少有作家像加缪那样,主动将文学和道德的关系置于如此明亮的聚光灯下。

一种被修辞检验、确定过的健康的道德力量,当然是文学力量的核心组成部分,但是文学中的道德从来就是危险的,一种反噬力量也一直在伺机而动。它不仅考验修辞,也或明或暗地向作家的人生提出诘问。换言之,一个充满道德力量的句子确实容易打动人,可这句话是谁说的也同样重要,否则沦为伪善的道德会形成同样强劲的反作用力而吞噬作者本人。

现在,这部《加缪传》给我们提供了便利检视的机会。这本传记资料收集相当翔实,却并非没有主次。作为传记当然不免要涉及传主大量私生活,但作者极其清晰地控制笔墨以免对加缪私德做出过于主观的评价。我们都知道加缪风流倜傥,很有女人缘,也有很多情人,但这些在这本传记里都一笔带过(对加缪临终前的那段持续两年的火热恋情也很少提及,甚至没有写明那位丹麦姑娘的名字),决不像某些低级趣味的传记那样大肆渲染。因为在洛特曼看来,评价一个像加缪这样的公众人物,主要的依据是对其公德的考察,而不是对其私德窥阴癖般的揭示。由这位具有强烈道德感的作者给加缪作传真是再恰当不过,和加缪的作品一样,这本传记也称得上是一部“端庄的传记”。

![《加缪传》[美] 赫伯特·R.洛特曼 著 / 南京大学出版社·守望者 出版 / 肖云上、陈良明、钱培鑫 译 / 2018-1](https://x0.ifengimg.com/ucms/2022_53/03DB336D9AC2E470F469570CC6D800170ED8B42E_size180_w1080_h1162.jpg)

《加缪传》[美] 赫伯特·R.洛特曼 著 / 南京大学出版社·守望者 出版 / 肖云上、陈良明、钱培鑫 译 / 2018-1

个人、作品、行动的结合

桑塔格曾经说过:“加缪在他短暂的一生中被迫做出了至少三次堪称典范的抉择——亲身参与法国抵抗运动,与法共分道扬镳,在阿尔及利亚叛乱问题上拒绝采取立场——在我看来,在这三次中有两次他表现得令人钦佩。”相信大多数人都认同桑塔格的判断,但她搞错了次序,加缪与法共分道扬镳发生在他参加抵抗运动之前。

1935年夏天,加缪22岁,在一次夭折的旅行之后加缪加入了法共。在给老师格勒尼埃的信中,加缪坦言他加入法共的原因:“我感到更多的是生活,而不是思想,把人们引入共产主义。我有一个强烈的愿望,希望毒化人类的痛苦和辛酸得以减少。”年轻加缪的真诚毋庸置疑,他被派到以吸收大学和市民居住区中的青年知识分子为主的一个支部。他很快显示出组织才干,组建了一个劳动剧团,排演了马尔罗《轻蔑的时代》、高尔基《在底层》等明显带有左翼色彩的戏剧。在一份介绍剧团使命的传单上,加缪写道:“剧团意识到大众文学的艺术价值,它希望表明艺术应该从象牙塔里解放出来,它相信美感是与人性紧密相连的。”尽管两年后加缪就和法共分道扬镳,但从这句话,我们可以看到在发挥艺术的社会功用方面,法共文艺的介入特征,和加缪的文学观念是有契合之处的,加缪之后多年的文学创作也表明那句话基本就是他恪守终生的文学观念。

法共对人类美好前景的描述吸引了年轻的加缪,可是在如何达致目标的手段方面,加缪显然更倾向于他的老师格勒尼埃,他记得后者对法共的评价:“为了实现正义的理想,是不是一定要同意干蠢事?回答‘是的’也许高尚,但回答‘不’也许更诚实。”对于加缪而言,他不可能为了一盘不着边际的“很大”的棋,而去忍受眼前的几招明显的“臭棋”,因为在政治生活中这臭棋往往意味着流血和死亡。

加缪加入法共还有一个现实原因,就是法共最初推动的反殖民运动,和加缪对阿尔及利亚穆斯林的同情相吻合。可是政党政治的一个特点就是对于利弊的权衡权衡再权衡,换言之,它们身段灵活,没有明确而持久的是非观,只以实际利益为最终衡量标准。1937年,国际形势为之一变,苏联为了抗衡日益壮大的法西斯力量,开始实行和一切民主力量联合的总路线,这意味着在劳工运动方面,法共将和他们的宿敌联合,而在这种转变中,年轻的穆斯林知识分子成了牺牲品,因为社会党人一直在打压他们,而法共却停止了之前施以的援手。这对加缪而言,当然是不折不扣的背信弃义。有一次,一些成功逃脱社会党围捕(法共则在一旁鼓掌)的穆斯林找到加缪,问他是否继续容忍这些行为,据说加缪“气得全身发抖,愤怒之情溢于言表”,而法共又是特别强调纪律的政党,所以很快加缪就被开除出党。

此后二十多年,加缪一直对法共保持明晰的批评态度。十几年后,在《反抗者》一书中,加缪有所指的宣扬一种“纯粹的反抗”,也即反对暴力革命,这本书的出版引起轩然大波,萨特授意其弟子让松撰写措辞激烈的批评文章攻击加缪,法国文学界两位大佬其乐融融的关系一下降至冰点。两人在媒体上唇枪舌剑,尽管有人讥讽萨特的翻脸部分是因为嫉妒加缪在女人方面的性魅力,但当时更多的人都站在萨特的立场上,来自北非的穷小子加缪显得形单影只。这件事对加缪的打击非常大,以至于在1957年诺贝尔文学奖授奖台上,加缪发表的演讲在很大程度上仿佛是说给萨特听的。性嫉妒当然是流于八卦的说法,其实两人分歧的关键恰恰在于对待左派政党的态度上。在大清洗的材料被逐渐披露出来的四五十年代(甚至早在三十年代纪德就写过影响巨大的《访苏归来》),萨特却领着一群法国知识分子朝左转,寄望于斯大林主义能一劳永逸地解决问题,如果萨特的诚实没问题,那只能说他真是昏了头。对此,加缪的愤怒可想而知,在日记中,他的批评一针见血:“《现代》杂志,他们接受罪恶但拒绝宽容——渴望殉道。他们唯一的借口是这可怕的时代。他们身上的某种东西,说到底,是向往奴役。”

加缪(左)与保罗·萨特(右)

至于加缪积极参加抵抗运动的事,洛特曼认为有被夸大的成分:“事实上,加缪在勒帕奈利耶的那段时间并没有积极参加过任何一个抵抗小组的活动,既没有收集过情报,也没有从事过破坏或宣传活动。”1943年底,加缪最终定居巴黎,受雇于地下运动报纸《战斗报》编辑小组,但报社人员确实是冒着“被逮捕、关押、折磨或枪决的危险出版这份报纸”。加缪虽然不像马尔罗、勒内·夏尔那样在抵抗运动的第一线冲锋陷阵,是抵抗运动中无可争议的英雄,但他在法国沦陷时期的操守是经得起考验的。他是一众抵抗运动人员的好友,他和诗人勒内·夏尔深厚的友谊更是众所周知。1940年加缪初到巴黎时还认识了一位诗人朋友莱诺,两人非常要好,而莱诺就是一位坚定的抵抗运动战士,1944年被盖世太保枪杀。

如果说加缪通过编辑抵抗运动的报纸间接参加了抵抗运动的话,他的扛鼎之作《鼠疫》则艺术地表达了他对抵抗运动最彻底的声援。小说颂扬了人类因荣誉和勇气而团结起来所滋生的友谊,道出了对被痛苦折磨的人类的怜悯。加缪的最后十年,声誉日隆,影响力越来越大,他往往通过给各国政要写信的方式营救落入专制政权虎口的人,包括被迫害的西班牙共和主义者、东欧异见分子(米沃什就曾得到过加缪的救助)、阿尔及利亚民族主义分子等等,只要是他力所能及,他一定施以援手。这大概是良知这个词之所以能在加缪身上持久闪耀的一个原因吧,就像萨特和加缪还是朋友时对他的评价——加缪是个人、作品、行动令人钦佩的结合。

生命中的最后十年

加缪生命中的最后十年日子并不好过。那十年,他遭遇了长久的创作枯竭期,十年中出版的重要作品只有两部——哲学随笔《反抗者》和小长篇《堕落》,前者还招致以萨特为首的左派知识分子的围攻。为了摆脱创作上的停滞,加缪寄希望于戏剧,他和友人组建了队友剧团,在戏剧方面投入不少精力。

那些年,另一个如阴魂般纠缠他的问题就是阿尔及利亚问题。那是他的故土,他整个儿童、青少年时期都在那里度过,那种成长中不可遏制的幸福感,在他的名篇《蒂巴萨的婚礼》《杰米拉的风》中触手可及。他最希望生活在阿尔及利亚的一百万法国人能和当地的阿拉伯人和平共处,但时局却朝着日益极端的方向发展,而他的中间态度则招致双方的不满,传记里记载了加缪演讲时多次遇到的责难式诘问。在我看来,加缪在这个问题上的失语也象征着伦理本身的困境——在任何事物中想要绝对清晰地划分出善恶都是极其困难的,甚至是根本不可能的。

加缪当然知道,对这类问题最好的回答就是文学本身——小说或戏剧。他铆足了劲想要重新找回状态,当他搬到距离巴黎六百公里的卢马兰村,他确实正在重新找回状态。在此,他从1959年1月开始写长篇小说《第一个人》,一年后,小说已经有了一个较完整的轮廓。然而一场猝不及防的车祸毁掉了一切,给加缪念兹在兹的“荒谬”这个字眼增添了一个活生生的例证。

1961年4月,加缪在阿尔及利亚的好友齐聚蒂巴萨,出席加缪纪念碑揭幕仪式。这是一块齐人高的腓尼基时代的古墓碑,是在蒂巴萨废墟里找到的,碑上刻着加缪的一句话:

“在这儿,我领悟了人们所说的光荣:就是无拘无束地爱的权利。”

本文摘选自

《为经典辩护》

作者: 凌越

出版社: 南京大学出版社

出版年: 2022-11

,加缪:人丙烯颜料 们所说的光荣,就是无拘无束地爱的权利相关:

体育营销Top10|北京冬奥会一周年 直播吧获C罗效力沙特联赛版权全球体育营销事件TOP10,我们对一周来全球范围内企业品牌营销赞助、商业合作、运动员个人代言、媒体转播权、体育赛事主办权等最重要的体育商业信息进行最细致、高效的梳理,并盘点出一周以来国内外体育营销事件TOP10,为大家提供专业的参考意见。欢迎您关注并提出宝贵意见,可以向我们的后台留言或垂询。以下是1月30日-2月5日全球体育营销TOP10及未入选事件汇总。10.智奥会展、Loxam联合体成为巴黎奥运会官方支持商1月30日消息,..

梅西费德勒都爱打,下一个出圈的小众运动是它?文|谭力文过去的两年中,以飞盘、腰旗橄榄球以及桨板为代表的小众运动不断出圈,成为了许多年轻人的“心头好”。这些小众运动无一不在2022年迎来爆发,成为了体育消费市场中的佼佼者。在飞盘等小众运动持续火热的同时,体育消费行业也不忘寻找下一个“爆品”。同样起源于国外的小众运动——Padel,国内又称之为笼式网球或板式网球,也有了起势的苗头。在墨西哥起源,爆火于西班牙据资料显示,笼式网球起源于南美洲墨西哥,集合了..

“国漫之光”遇上大运会吉祥物,梦幻联动上演精彩大运!2月5日,距离成都大运会开幕还有173天,成都大运会3D动画宣传片《哪吒蓉宝奇遇记》全球首发!“爆款”国漫IP哪吒携手成都大运会吉祥物蓉宝欢乐“闹”元宵,在万物复苏的时节,邀约世界。自动播放173天后,千年古都遇上青春盛会,将成为这个夏天成都送给世界的真诚礼物。173天后,一场青春之约,将搭起一座“心相交、梦相融”的桥梁。3D动画《哪吒蓉宝奇遇记》用电影级的视觉手法,世界共通的叙事方式,呈现出一场绚丽多彩的成都..

国际黑哨欺负中国队?多个夺金点化为乌有,是否该问责国际滑联?日前,2023赛季短道速滑世界杯德累斯顿站比赛激战正酣。中国队在男子5000米接力项目中发挥出色,以小组第一晋级决赛,与此同时,小将张楚桐在女子1000米决赛中获得铜牌。而在男子500米、1500米以及女子500米、1500米项目中,中国队整体成绩一般,均无缘决赛。不过,很多网友指出,本次世界杯德国站比赛,中国短道速滑队疑受到裁判不公正判罚,多场比赛被判犯规,早早退出奖牌争夺行列。从世界短道速滑过往历史来看,中国队也曾多..

talkSport:曼联接近与加纳乔续约据英国媒体talkSport的消息,曼联接近与加纳乔续约至2028年 周薪约5万英镑。talkSport表示:“曼联希望与加纳乔续约至2028年,曼联相信,这位年轻的前锋可以帮助到他们。但肖像权阻碍了这笔看起来即将完成的交易。”“不过这一切都可能在未来几天内续约后结束,他的薪水将达到每周约5万英镑。”“皇家马德里和巴塞罗那过去一直与加纳乔联系在一起,但目前看来他的未来仍然留在老特拉福德。”加纳乔现年18岁,本赛季代表曼联各项..

为什么《西游记》里的小妖怪如此好玩?在动画《中国奇谭》中,“社畜”无名小妖让人深深共情,也让妖怪的形象得到了全新的诠释。而古往今来,谈到对妖魔的想象,总是绕不过《西游记》。红孩儿、蜘蛛精、白骨精......《西游记》中的妖魔大多很有“个性”。在它们独特的形象背后,往往隐含着与宗教要素相关联的文化内涵。在《“西游”新说十三讲》中,作者陈洪从道教术语出发,对《西游记》重新进行文本细读,分析西游故事与道教文化之间千丝万缕的联系,解答原著中让我..

1 月新书,推荐这 9 本春节前后的新书,处境略显尴尬,有些“生不逢时”,在过节、返乡、旅行,以及期间纷至沓来的春节档电影与剧集中被迫低调。实际上,每年的 1 月都会是有很多好书集中面世,1月的新书书单恰好印证了这一点——无论是学者徐前进“把东北作为一种方法”的非虚构新作《现代精神之花》,还是德国思想家韩炳哲贴近当下的哲学小品《妥协社会》,或是首次被引进的德国作家塞巴尔德文学处女作《自然之后》,以及再版好书纪实摄影作品《最..

在《中文打字机》里,藏着中国与世界接轨的秘密汉字是一种优美又怪异的语言系统。我们能在李白的诗篇、曹雪芹的《红楼梦》中领略汉字的优美,但是在世界范围内,它既是少有的“非字母文字”,又是全球唯一还活着、被上亿人使用的方块文字。追溯中国文明与西方文明的差异、中文文化与世界文化的“和而不同”,乃至于探究“中国为什么特别”这一问题,汉字都是一个不可忽略的要素,但是汉字太广博精深了,一本书如何写得完?于是需要一个有趣的抓手,才能深入浅出谈论汉字问题,..

“夸我们是勇敢少女”丨纪念《呼啸山庄》译者杨苡在这个寒冬将尽的一月末,我们又失去了一位文坛期颐老人。她是首创“呼啸山庄”译名的著名翻译家杨苡先生。2023年1月27日晚8时30分,她于南京逝世,享年103岁。杨苡 1919年—2023年1月27日杨苡,本名杨静如,1919年出生于天津,先后就读于天津中西女校、西南联大外文系、国立中央大学外文系,译有《呼啸山庄》《永远不会落的太阳》《俄罗斯性格》《伟大的时刻》《天真与经验之歌》等作品。她是第一个将艾米莉·勃朗特的 WUTHER..

《猫哲学:猫与生命意义》:猫生为何能幸福《猫哲学:猫与生命意义》,[英]约翰·葛雷著,陈信宏译,春山出版有限公司2022年5月出版英国哲学家罗素《幸福之路》(The Conquest of Happiness)第一章的标题直指人心:“什么使人不幸福?”此章开篇首句如此写道:“动物只要没生病,吃得饱,就是快乐的。我们以为人也应该是这样的,但是当今世界的大多数情况却不是这样。如果你感觉自己不幸福,恐怕你不会认为自己是特殊的。如果你感觉自己是幸福的,那就看看周围有多少..