在《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》一书中,学者杨斌围绕郁达夫的“弱女子”情结,以所谓“颓废作家”郁达夫的爱恨离愁为主线,力图破解其亲情、友情和爱情交织下的一些谜团。作者从史实的细微处出发,挖掘和讨论了郁达夫自己和友朋笔下令人失望的“尊容”;分析了郁达夫与新文化运动中的巨匠如胡适和鲁迅的来往和友情,以及他与同辈人物如徐志摩、林语堂等人的交往;并根据郁达夫的日记与王映霞的回忆,综合朋友们留下的细节,重构了郁王恋爱、婚姻和婚变的过程,讨论了“第三者”的问题;并结合文献和田野,实地考察了郁达夫在新加坡留下的雪泥鸿爪。本文摘自该书第五章《“交谊至深,感情至洽”:鲁迅为什么不骂郁达夫?》,澎湃新闻经上海人民出版社授权发布。

“我和达夫先生见面得最早,脸上也看不出那么一种创造气,所以相遇之际就随便谈谈。”———鲁迅

“至于我个人与鲁迅的交谊呢,一则因系同乡,二则因所处的时代,所看的书,和所与交游的友人,都是同一类属的缘故,始终没有和他发生过冲突。”———郁达夫

“思想不同,性格迥异”

鲁迅骂过很多人,但从来没有骂过郁达夫,对此不能不做一些探索和思考。

鲁迅和郁达夫,一位是新文化运动的主将,另一位是“颓废作家”;一位是新文化运动的先驱,另一位是五四运动中后起的新秀且影响逐渐巨大的中坚,两人表面看起来反差很大,实际上交往频繁,相知很深,而且始终没有冲突。这在鲁迅的交游当中,属凤毛麟角。他俩的友谊在当时就互相称许。鲁迅生前列郁达夫为“知人”。而郁达夫在鲁迅逝世后不久的1937年1月1日在厦门对文学青年郑子瑜等说:“人们认为我和鲁迅思想不同,性格迥异,却不知道我和鲁迅是交谊至深,感情至洽,很能合得来的朋友。”“思想不同,性格迥异”八个字和“交谊至深,感情至洽”八个字恰成鲜明对比。究其原因,郁达夫本人归结为同乡和同类;而鲁迅则认为郁达夫是“知人”。知人者,大约即知己。他俩的自我归纳虽然揭示了没有冲突的原因,但仍然不能说明两人在旁人和后人所看到的亲密关系。

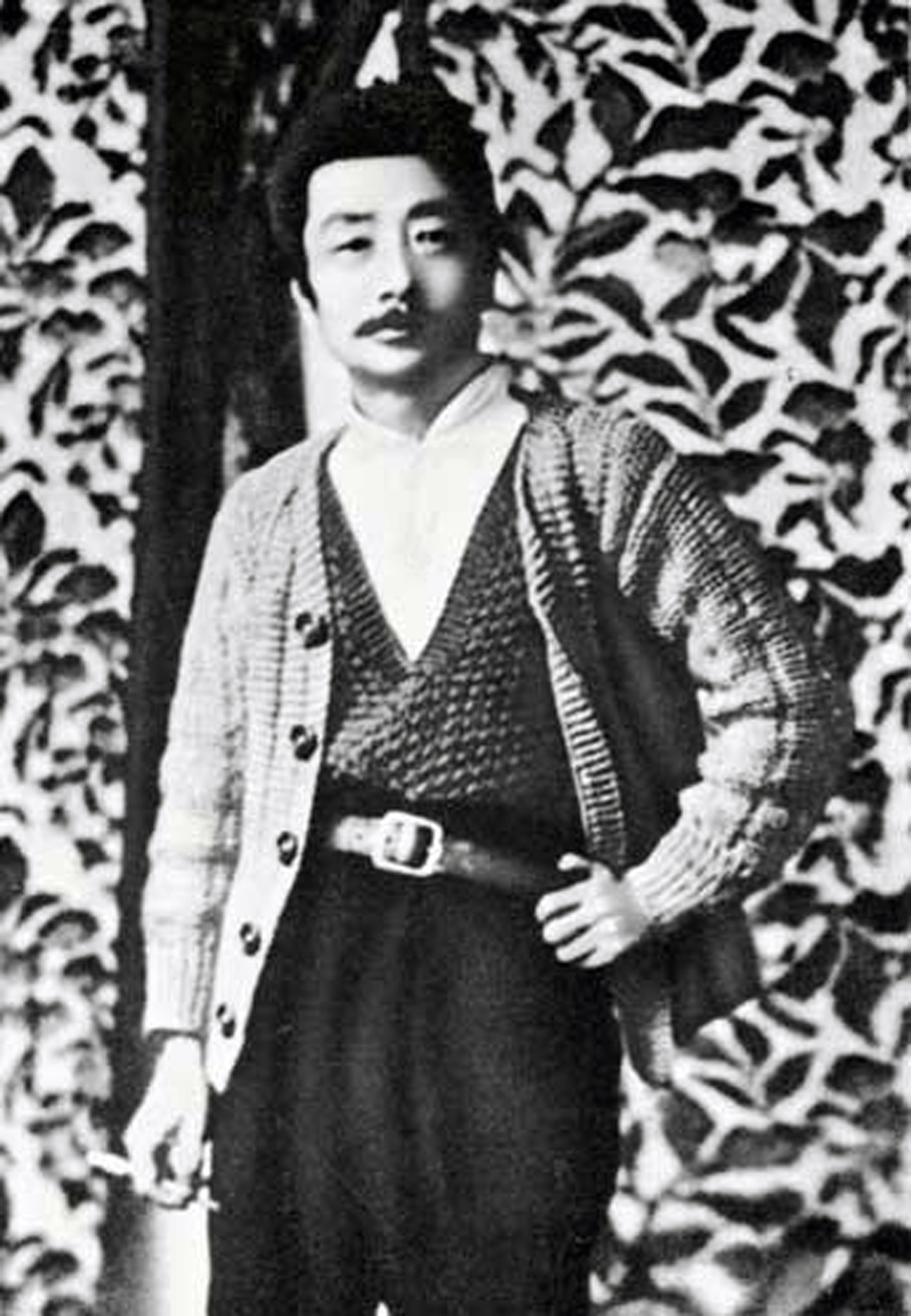

郁达夫

关于郁达夫和鲁迅两位看起来反差很大实际上相知很深的朋友之谊,改革开放以来陆续有讨论发微,尤以二十世纪八九十年代最为频繁。姜德明、许子东、唐达晖等人为此话题的开拓者和奠基者,均有专文讨论。他们主要从革命运动和革命文学出发,全面搜集讨论了有关史料,在政治上和艺术上对两人做了评判,提出了鲁迅和郁达夫亲密交往不是“泛泛之交”;“一直保持着良好的关系”;除了人格和博学外,两人交往的基础是他们对共同的思想观念和对中国政治的基本判断;他们是同一战线的伙伴,具有共同的斗争方向;当然,他们之间也存在着文学和艺术观的分歧。以许子东的文章为例。他指出,“两位作家的思想态度、生活观点与气质性格都很不相同,其文学风格、艺术情趣与表现特色更迥然相异;然而,他们自相识之日起,一直交往频繁,情谊甚笃”;两人有着“基本接近的社会政治观”是两人友谊的“重要的前提”;同时两人既是作家,又是学者,“贯通古今”“融会中西”,这是两人“产生共同语言的因素之一”;而“正直的人格,真率的品质,是两位作家精神上最关键的相通之处。”许强调,“同鲁迅的友谊,对郁达夫一生的文学、生活道路都产生了影响。”他们的论断规模宏大,但限于书写的时代,政治的评判一马当先,尤其对于郁达夫的分析带有相当浓厚的政治色彩,对其积极主动性讨论不足。后来者也大致接受了上述论点,认为思想和政治一致是两人友谊的基石。

不过,政治的共同点毕竟只是友谊的可能性。须知,同志不见得是战友,战友不见得是朋友,朋友也不见得是挚友。因此,鲁迅和郁达夫的深交必然还有政治之外的其他因素。张毓茂认为,“但他们产生特殊友谊的决定性的因素,在于两位作家心灵深层有着更密切的契合之处”,“最使鲁迅与郁达夫相互倾心的是他们心灵中共同具备的真诚、坦率和磊落的光辉人格。”就两人的心理而言,这是很有道理的。

新世纪以来,两人的友谊继续受到研究者的关注,虽然多数仍属泛泛而论,但也有一些发现。朱崇科强调了“他们的身上也相当神奇地笼罩着诸多神似点:比如,他们是现代文学史上极少见的可以凭借稿费和版税自力更生的作家;他们和日本的关系都不可切割且意味深长;同在日本留学,都曾弃医从文,然后都回国执教,先后进入过北京大学和中山大学,甚至连他们的死似乎也和日本人相关,可谓悖论重重、扑朔迷离。”又有人指出,鲁迅和郁达夫的交往,只有“鲁迅与许寿裳、瞿秋白、冯雪峰的友谊堪与媲美”。更有个别学者注意到“鲁迅与郁达夫的关系,不同于一般的朋友关系,而是近乎亲人”;“年长15岁的鲁迅在各个方面:年龄阅历、影响力、思考的深度和处事的成熟度等等似乎都是兄长”。这些说法都把鲁迅和郁达夫友谊的特殊之处从“志同道合”的政治话语中释放了出来,值得赞赏。

必须指出,除了世界观、价值观的相同相通以及作为学者兴趣和职业的相同,鲁迅和郁达夫的亲密无间还需要从家庭、经历和心理,以考察来还原两位伟大作家人格的丰富性。实际上,仔细分析两人的交往,我们发现的不仅是友情,还有亲情。鲁迅和郁达夫的友情、亲情超越了一般的志同道合,既有相同又有互补。相同包括上述已经论及的人生经历、思想、政治、立场、品格和道德,也包括婚姻恋爱以及扶植青年等行为。故鲁迅称郁达夫是自己的“知人”。这个称呼,鲁迅后来只给了瞿秋白一人而已。而郁达夫无论在鲁迅生前还是死后,都对其尊崇不已。互补则不仅是上述论文提到的两人文学艺术的差异性,或者其他方面的不同,更重要的是两人心理和情感的互补。两人的友谊远远超过了文友、学友、朋友、同志、同乡,他们不是兄弟,胜似兄弟。

鉴于过去的相关研究主要从研究鲁迅的角度出发考察,强调“鲁迅在政治上和文学事业上给郁达夫以信任、支持和关怀”,忽视了友谊是双方的交往和互动,对于郁达夫的视野和作用关注不够。因此,笔者一方面汲取有关的研究成果,另一方面则侧重从郁达夫的角度出发来探讨他和鲁迅的交往。

相同与互补

鲁、郁二人中西学功底深厚,才华横溢;他们职业相同,兴趣相近,政治立场一致,思想意识相通,这些都是两人交往良好的基础。不过,双方互为知己,还必须从两人的家庭和经历中去寻找因素。

郁达夫和鲁迅的知交,笔者以为极其关键的一点是两人出身境遇和人生经历的高度相似。他俩均出生于家道中落之际,家境日渐贫寒,父亲早逝或患难,母亲独力支撑。童年失怙,少年清寒,饱经乡邻冷目和亲友的疏远,青年留学东瀛,故同病相怜,完全能够了解对方或刚毅或懦弱或坚韧或敏感或嫉恶如仇或时冷时热的脾性。少年时的疾苦和挣扎同样激发了这两位禀性大不相同的浙江人的同情和善良,对社会不公的嫉恶如仇,对年轻人的扶持不遗余力、不计得失。

与之同时,鲁迅是中落家庭的长子,处处冲在前面,不时照顾下面的两个弟弟,虽然家庭亲情感情深厚,可长子的身份使得他把亲情温情藏在心底,不在表面流淌。人们看到的是他的严肃、刚毅、冷峻和铁甲。殊不知,在冷面之下是压抑着的喷薄的岩浆,是满腔的热诚。而郁达夫则是三兄弟中最小的一个,从小被忽视,身体很差,经常患病,养成了羞怯、敏感、犹疑和懦弱的性格,渴望温情和照顾。

其次,鲁迅和郁达夫都被迫娶了“母亲的媳妇”,这成为他们一生的负担。他俩都是在日本留学时由母亲挑选了媳妇,迫于母命而成婚。此后两人都邂逅了自己心目中的爱人,虽然郁达夫和王映霞的婚恋轰轰烈烈天下皆知,而鲁迅和许广平则低调结合。郁达夫和王映霞的婚姻没有得到大哥的祝福;而鲁迅和许广平的结合也没有得到许广平兄弟的支持。大略而言,鲁、郁两人的感情和婚姻道路大致是一样的,故鲁迅对郁达夫的婚姻和叛逆十分了解和同情。

鲁迅

此外,鲁迅和其弟周作人之反目,成为鲁迅一生内心的隐痛,而郁达夫恰恰填补了这个空白,从心理上取代了周作人的地位。因此,鲁迅对郁达夫的关心和爱护,远远不止五四新文化先驱对后来者的关爱,也不止于两位同乡好友的亲近,更有一位大哥对于小弟的疼爱和容忍。而郁达夫对鲁迅也是“最尊崇最可信赖”。鲁迅和郁达夫不仅仅是志同道合者,更是没有血缘关系的“兄弟”。

从郁达夫来看,他自小缺乏父爱,虽然有两个哥哥,但潜意识里一直渴望一个敦厚可亲的兄长的关怀。1898年,郁达夫两岁时,父亲去世。郁达夫三兄弟,他是老三,家中最幼小,而且和两个哥哥年龄相差甚多。大哥郁华(1884—1939),字曼陀,清末以官费留学日本,回国后一直在司法界任职。他留日的时候把郁达夫带了过去,从而改变了郁达夫的一生。可是,郁华比郁达夫大12岁,基本上是两代人。父亲早逝,大哥则替代了父亲的角色,他虽然对小弟的才华十分欣赏,但对郁达夫要求很严,对郁达夫的生活习性也颇为不满,包括郁达夫和王映霞的爱情与婚姻。郁达夫对大哥有时也颇有微词。比如,当年郁达夫把妻儿(孙荃和龙儿)留在北京,龙儿不幸病死;郁达夫认为长兄照料不力,当时相当不满。郁华虽然也写诗文,而且认为小弟最有才华,可是他毕竟不是文学中人,所以和郁达夫在生活上、兴趣上以及价值观上相去甚远。旁人也观察到,“他们虽是兄弟,”“似乎有着颇大的差异。”二哥郁浩,字养吾,比郁达夫大5岁,清末从杭州陆军小学堂毕业,一直在军队任职,1930年前后回乡行医。郁养吾虽然出席了郁达夫和王映霞的结婚仪式,可是他同样和郁达夫志趣相差很远。从这个意义上说,郁达夫与两位兄长,虽然有血缘关系,可是并没有一起成长的家庭和兄弟的经历和情感,更没有知己的感觉。因此,他和鲁迅交往,马上被鲁迅冷峻外貌下的宽厚、宽容、理解、幽默与赞赏所吸引;而郁达夫的才华、敏锐、率真、热情、敏感以及幽默也被鲁迅欣赏接纳。

再者,鲁迅和郁达夫秉性看起来反差甚大,可是,细细看来,也有相同相通之处。鲁迅内心深处包裹着隐藏着热情、敏感以及宽厚和柔软。郁达夫是家中的小弟,前面有大哥二哥,大哥对其虽然关爱扶助,可是不免严厉。因此,作为小儿子和小弟的郁达夫,表面看起来就软弱游离冷热无常,缺乏果断和坚毅。可是,在浮滑多疑的背后,也包裹着隐藏着一个坚韧不拔、自强自立、拼命死干的郁达夫。郁达夫自己说:“我平生的吃苦处,就在表面上老要作玩世不恭的样子,这是我的死症,我心里却是很诚实的,你不要因为我表面的态度,而疑到我内心的诚恳。”1955年内山完造回忆说,郁达夫“为人淳朴,毫无矫饰之情”,这是很好的注释。

鲁迅的长子长兄身份,郁达夫的幼子幺弟身份,在同病相怜的平台上,正好互补。他俩的性格都是两面和双重的,相似而相别。简单地说,鲁迅的隐性,正是郁达夫的显性;而郁达夫的隐性,正是鲁迅的显性。特别是在周氏兄弟失和之后的1927年秋,鲁迅和许广平结合,郁达夫和王映霞结合,两对夫妻都恰在上海定居,两家来往密切。在潜意识里,郁达夫成为鲁迅“失去”弟弟后的小弟;而鲁迅也成为郁达夫心目中敦厚兄长的代替者。从心理上说,他俩其实互为影子,是各自镜子中所看到的自己,故能相互理解相互同情。这是鲁迅的其他朋友所不具备的。同样也是郁达夫的其他朋友所不具备的。所以,和鲁迅一度来往密切同时和郁达夫成为终生好友的林语堂回忆说,“郁达夫酒量好,是鲁迅的至交。我们坐在低矮的藤椅上,他总以放浪形骸超然独立而自满自足的精神,手摸索着他那留平头的脑门子。”

因此,对“创造社里的人物”颇不以为然的鲁迅,却对创造社创社三巨头之一郁达夫印象不错。他说,“我和达夫先生见面得最早,脸上也看不出那么一种创造气,所以相遇之际就随便谈谈。对于文学的意见,我们恐怕是不能一致的罢,然而所谈的大抵是空话。但这样的就熟识了”。“随便谈谈”而“熟识”,这是鲁迅典型的白描手法,隐藏着的是鲁迅对郁达夫的欣赏。而所谓的没有“创造气”,又是什么呢?郁达夫的老朋友易君左当年和创造社的交往也颇多,他说:“达夫之可爱处,却并不在于其天才之优越,词藻之华丽,而在其性情之天真,气节之坚定。凡同达夫接近的,一定都会感觉到:他只是一个真字,没有一点虚伪。当年在上海,我和创造社的几个朋友都受职于泰东书局当编辑,虽同住在一起,而不知如何,同我好的只是一个郁达夫;对于郭沫若和成仿吾,便觉得有点格格不相入。何以故?真伪之分也。”易君左的话为鲁迅那句“脸上也看不出那么一种创造气”做了很好的诠释。

《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》,杨斌著,上海人民出版社2022年10月。

,“交谊至深并联电阻公式 ,感情至洽”:鲁迅为什么不骂郁达夫?相关:

村上春树:我最爱的T恤们威士忌你爱喝威士忌吗?说实话,我很爱喝。倒不至于每天都喝、嗜酒成性,但若时机对了,也很乐意添杯。特别是夜深人静,一个人慢悠悠地听音乐的时候,最适合喝的酒就是威士忌。啤酒太淡,葡萄酒太高雅,马天尼有点装腔作势,白兰地又太克制……这样一来,也就只好拿出一瓶威士忌了。我平时基本维持着早睡早起的作息,偶尔也有熬夜的时候,基本上都在喝威士忌中度过。喝着酒,将一张听惯了的老唱片放在留声机上。无论怎么说,还是..

加缪:第二遍铃声,以及黄昏的囚车“今天,妈妈死了。也许是在昨天,我搞不清。”这是加缪所著《局外人》的开篇。主人公默尔索没有在母亲的葬礼上流泪,他对于体制、滥情、程式化,对于很多“必须”,都有一种与生俱来的排斥,但这却让他被贴上麻木不仁的反社会人格的标签,最后被判处死刑。而在文本之外,终其一生,加缪似乎同样在努力保持某种“局外”感,他游走在不同阶级、婚姻和意识形态阵营之间,尽管他的名字总是和存在主义联系在一起,但加缪曾宣称:“不..

《禅与摩托车维修艺术》中无法定义的“良质”,在这本书中有了答案本文为复旦大学哲学学院教授徐英瑾为《莱拉:一场对道德的探究》所写的导读,原题为《溯流而上的“良质”探究传奇》,现标题为编者所拟。《莱拉》的作者罗伯特·M.波西格曾创作了《禅与摩托车维修艺术》这一畅销书,成为美国大学的必读参考书之一,并被《时代周刊》评选为二十世纪最具影响力的十本书之一。《莱拉》是《禅与摩托车维修艺术》的续篇。罗伯特·波西格本书的作者美国作家罗伯特·波西格(Robert M. Pirsig,1928-2..

我幼时过年,悲喜交集、苦乐参半俗话说,过了腊八就是年,今年的春节似乎来的格外早。这个年,无需居家,团圆可期,但同时也少了鞭炮和烟花的喝彩,少了那些藏在儿歌中的仪式感与热闹,我们该去何处寻找记忆中的年味?对作家陶亢德来说,过年最美好的意义在于让人想起童年。尽管儿童时代家境平平,却总是能在丰富多彩的春节习俗里寻得一个崭新的、充满趣味的世界。送灶司、做除夜、裹粽子、放纸鸢、供月亮、赏“灯头戏”、吃年夜饭......那时候的年对孩子们来说..

史铁生:永存梦想的人间,比全是现实的世界,更能让我坦然对死1951年1月4日,史铁生生于北京。二十余年后,他在北京治疗腰腿疾,一年有半,治疗结束之时即轮椅生涯开始之日,也即他的写作事业的起点。坐在轮椅上,史铁生写出了一系列足以点亮中国文坛的名篇佳作。命运以双腿为限,关闭了他的大半尘世世界,也自然递给他一支写进灵魂的笔为偿。苦难从来没有让他变得阴郁,迷恋诉苦,反而助他从中沉淀出明亮的思想。或许可以说,理解史铁生笔下的文字,就是理解一条生命,如何在最为疑难之处觅..

加缪:人们所说的光荣,就是无拘无束地爱的权利在加缪有生之年,世界的动荡从未止息,这动荡锤炼着加缪的韧性与思想,竟使他短短的一生有了“丰盈”之感。他就像上天的玩偶,仿佛用以测试在怎样动荡的条件下可以在最短的时间里创造出最杰出的人。——凌越《加缪:为人道主义立下里程碑文》加缪:为人道主义立下里程碑文 | 凌越1957年10月16日,加缪和友人在巴黎福赛圣贝尔纳街的一家饭店吃饭,一个穿制服的服务员跑来,告诉他得了诺贝尔文学奖。加缪顿时脸色苍白,显得非常..

葡萄牙官方:C罗历史最佳,队长38岁生日快乐今天是C罗38岁的生日,葡萄牙官方用普英双语为他祝福,并配图庆生海报。葡萄牙官方写道:“历史最佳今天38岁了

卡塞米罗:球衣印的名字一直是错的,因迷信没有改曼联中场卡塞米罗在接受Football Focus的采访时表示,球衣上印的名字一直是错的,正确的名字应该是“Casimiro”卡塞米罗表示:“所以事情是这样的,我的名字是Carlos Henrique Casimiro,中间是一个‘i’,我记得在我为圣保罗出战的一场比赛中,他们把我的名字印错了,把‘i’印成了‘e’。”“我在那场比赛中打得非常好,而我是一个迷信的人,所以我对他们说‘就这样吧,因为事情很顺利’,所以Casemiro这个名字就一直保留了..

巴黎主帅:梅西在比赛中非常重要,要多把球给梅西北京时间2月5日,法甲第22轮的比赛中,凭借着阿什拉夫以及梅西的进球,巴黎2-1击败图卢兹,继续领跑法甲积分榜。赛后巴黎主帅加尔蒂谈及球队和球员的表现时称赞梅西:“梅西在比赛中非常重要,他是球队在场上的榜样,在发起和组织进攻上,梅西承担了很多责任,我们需要更多的将皮球交给他。”加尔蒂还表示:“上半场比赛,维蒂尼亚出现在梅西活动区域内的次数太多。中场休息时,我坚持让维蒂尼亚更多的出现在左路,这可以腾出梅..

1金1银!中国队女单包揽冠亚军,世界名将时隔4年再夺冠北京时间2月5日下午,2023赛季泰国羽毛球大师赛各单项金牌战正式打响!在率先进行的女单决赛中,两位中国姑娘韩悦和张艺曼激战三局,最终,世锦赛铜牌得主张艺曼在先丢一局的情况下上演大逆转,以大比分2-1击败韩悦,获得冠军。值得一提的是,这是张艺曼职业生涯首次在超300赛事中夺冠,也是2023赛季斩获的第一座女单冠军奖杯。距离张艺曼上一次夺冠,还要追溯到4年前的越南赛!由于中国队多位主力需要备战接下来的世界羽联重磅..