“你幸福吗?”——这样的提问让人回想起一些幸福的时刻,哪怕是苦中作乐,在幸福的引导下也会格外香甜。

“你痛苦吗?”——如果有人提出这样的问题,大部分人一时都无法给出答案。

德国作家韩秉哲在《妥协社会》一书提出,如今,随处可见一种痛苦恐惧症,一种普遍的对痛苦的恐惧。

人们对所有痛苦状况避之不及,对痛苦的忍受度也在迅速下降,冲突和分歧越来越没有立足之地,因为它们很可能导致令人痛苦的争论。

痛苦恐惧症导致一种长效麻醉。人们对所有痛苦状况避之不及,甚至连爱情的痛苦也渐渐变得可疑起来。这种痛苦恐惧症也蔓延至社会性事物。人们习惯了点赞,沉溺于讨喜的妄想中。一切都被磨光、理平,直至称心如意。

然而真正的幸福不可能是完美无缺的,使幸福免于被物化的恰恰是痛苦。

正如英国作家马特·海格给出的关于“如何生活”的建议:“无所事事的时候不要有罪恶感。也许工作比无所事事对世界的危害更大。但可以完善你的无所事事,让它是觉知的。”

觉知如此重要,“痛并快乐着”并非矛盾的修辞。下文摘选自韩秉哲《妥协社会:今日之痛》。

痛苦是一种综合的文化形象,它在社会中的出现和意义也与统治形式息息相关。

前现代的酷刑社会与痛苦密切相关,它的权力空间里充斥着痛苦的嘶喊。痛苦被当作统治手段。阴森的节日庆典、残酷的刑罚仪式,以及那些夸张的痛苦表演,都使统治更加稳固。受刑的身体即王者的权杖。

电影《香水》

当酷刑社会向规训社会过渡,社会与痛苦的关系也悄然改变。

福柯在《规训与惩罚》一书中指出,规训社会利用痛苦的形式更为审慎,要对其进行严格的考量:“不再是直接的体罚,施加痛苦的技艺中呈现一定程度的审慎,一场更为细腻、更无声无息、也更低调的关于痛苦的游戏……:短短几十年间,那受尽酷刑折磨,被肢解、被残害,或脸庞或肩膀烙痕斑斑,或活着示众或死后暴尸,引得众人围观的躯体已然消失,将身体作为刑罚主要对象的做法不复存在。”

福柯(中)法国哲学家,著名社会思想家、活动家;法国作家让·热内(右)

受刑的身体不再适合以工业生产为目的的规训社会。规训权力将好学的身躯打造成生产工具。

痛苦也被融入规训术中。

统治者继续维持着与痛苦的关系,借助痛苦这一手段,将戒律与禁令刻入顺从者的脑海,钉进他们的身躯。

在规训社会中,痛苦依然扮演着一个重要角色,它把人类当成生产工具来塑造。只不过,痛苦不再被公开展示,而是退入监狱、军营、疗养院、工厂或学校等封闭的规训场所。

从根本上说,规训社会与痛苦的关系还是很正向的。云格尔称规训为“人类与痛苦保持联系的形式”。

他所说的劳动者恰恰是规训的形象,在痛苦中锤炼自己。“不断努力和它(痛苦)保持接触的”英雄式的生活,其目标就是“百炼成钢”。

“受到规训的面孔”是“封闭的”,目光聚焦在一个固定的点上,而敏感的人所拥有的“精致脸庞”则“紧张、游移、多变”,任由自己经受“各种各样的影响和刺激”。

痛苦是英雄主义世界观必不可少的元素。阿尔多·巴拉柴斯基在题为《对抗痛苦》的未来主义宣言中称:“越能苦中寻乐的人,就越深刻。一个人如果未曾深入人类的痛苦,也就无法从内心最深处笑出声来。”

阿尔多·巴拉柴斯基(右),意大利小说家

英雄主义世界观要求人们将生命武装起来,以备随时遭遇痛苦。

作为痛苦之战场,身体必须服从更高的秩序:“当然,这一过程是以一个制高点为前提,它将身体当作前哨,人类可以远程将其投入战斗、做出牺牲。”云格尔将英雄式的规训与市民式的敏感(或“感伤”)对立起来。

市民的身体不是前哨,不是实现更高目的的工具,相反,他们敏感的身体本身就是一个目的。

它失去了那种让痛苦作为有意义之物而现相的意义视域:“现代敏感性之神秘在于,它契合这样一个身体等同于价值的世界。这一发现解释了这个世界与痛苦的关系,即把痛苦视为无论如何都要避免的力量,因为在这里,痛苦所遭遇的不是作为前哨的身体,而是作为主力军、作为生命本质核心的身体。”

在后工业、后英雄时代,身体既非前哨,也非生产工具。与受到规训的身体相反,享乐型身体逐渐呈现出一种拒绝痛苦的姿态。

它与更高的目的毫无关联,它自我欣赏、自我享受。对它来说,痛苦显得毫无意义、毫无用处。如今的功绩主体与规训主体有着根本的区别,它也不是云格尔意义上的劳动者。

在新自由主义的功绩社会中,戒律、禁令或惩罚等否定性让位于动机、自我完善或自我实现等肯定性。

规训场所被舒适区取代。痛苦失去了与权力及统治的一切关联。它被去政治化,成了医疗事件。

“你要过得幸福”是新的统治公式。

幸福之肯定性取代痛苦之否定性。作为积极的情感资本,幸福必须带来强大的功绩能力才行。

自我激励与自我完善使新自由主义的幸福预期十分高效,因为统治者无须大费周章就能应对自如。被征服者本身甚至对被征服一无所觉,误以为自己身处自由之中。他无须任何外来的胁迫,便在自我实现的信仰中,自愿地对自己进行极致剥削。自由并没有被镇压,而是被剥削殆尽。

“你要自由”比“你要顺从”更具毁灭性,它产生一种强制。

在新自由主义政体中,权力也具备了一种肯定形式,它变得智能了。与压制型的规训权力相反,智能型权力不会给人以痛感。权力与痛苦完全脱钩。无须任何压制行为,它也能应对自如。征服以自我完善和自我实现的面貌现身。

智能型权力的运作方式是引诱的、放纵的。它表现为自由,因而比压制型的规训权力更不容易被看见。

监视也具备了一种智慧的形式。我们始终被要求告知自己的需求、愿望与偏好,并讲述我们的生活。

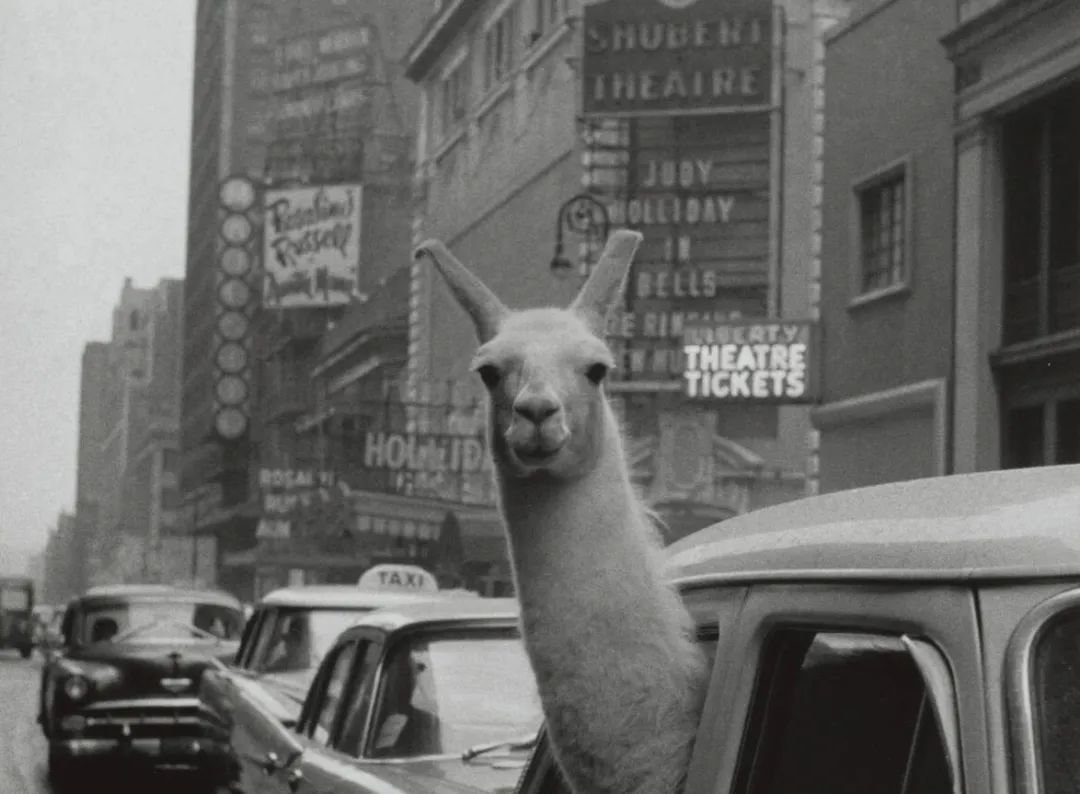

“给予礼物的喜悦” © Inge Morath

全交际与全监视、色情裸露与全景监视合而为一。自由与监视难分彼此。新自由主义的幸福预期强制我们进行内心的反省,从而使我们忽略现存的统治关系。它导致每个人只关注自己的内心,而不去对社会关系进行批判性的探究。

有一些苦难本该是社会的责任,却被私人化、心理化了。

有待改善的不是社会状态,反而是心理状态。要求人们优化心灵,实际上是迫使人们去适应统治关系,这种要求掩盖了社会的弊端。

如此一来,积极心理学便证实了革命的终结。登上舞台的并非革命者,而是动机训练师,他们致力于消除不满,或消除愤怒:

“20世纪20年代的大萧条前夕,社会矛盾极其尖锐,很多工人代表和激进的行动主义者痛斥富人的奢靡和穷人的贫苦。然而,时至21世纪,却有另外一群理论家在散播完全相反的东西——在我们这个贫富悬殊的社会里,一切都会很好,而且对于所有为之努力的人来说,还会更好。

激励者和其他积极思想的代言人有一则好消息给那些由于劳动力市场的不断变革而面临破产的人:欢迎每一个改变吧,把它们视为机会,就算它们令人害怕。”

坚决与痛苦做斗争的决心,也使人忘记了痛苦是社会传递的。

它反映了社会经济的扭曲,而这些扭曲在精神和身体上都留下了痕迹。泛滥的止痛药处方掩盖了引发痛苦的社会关系。

将痛苦限定在医学、药理学领域,阻碍了它成为语言,成为批判。它去除了痛苦的客观属性,或说社会属性。

通过药物或媒介诱导出的钝化,使妥协社会对批判免疫。社交媒体和电子游戏的作用也如同麻醉剂。

这种社会性的长效麻醉阻碍了认知和反思,压制了真理。阿多诺在《否定的辩证法》中写道:“那种生动地表达苦难之需求,是一切真理的条件。因为苦难是在主体身上施压的客观性,它所经验到的最主观的东西是客观传达的。”

西奥多·阿多诺(右)德国哲学家、社会学家、音乐理论家,法兰克福学派第一代的主要代表人物,社会批判理论的理论奠基者。

幸福预期将人类孤立开来,并导致社会的去政治化和去团结化。

每个人都要独自为幸福而奋斗,它成为一件私事。受苦也被解读为自己的失败。如此一来,便不再有革命,取而代之的是抑郁。

我们在胡乱医治自己灵魂的同时,却对那些导致社会扭曲的社会关联视而不见。被恐惧与不安折磨时,我们没有归咎于社会,而是归咎于自己。

然而,革命若要发酵,需要的是人们共同感受到的痛苦,新自由主义的幸福预期却将其扼杀在摇篮之中。妥协社会将痛苦医学化、私人化,以达到去政治化的目的。

慢性疼痛可以被解读为倦怠社会的病理现象,这种痛苦不会引发任何抗议。

在新自由主义的功绩社会中,只要倦怠的呈现方式是“我——倦怠”,那么它就是非政治性的,是过劳而又自恋的功绩主体的一种病症。它将人类孤立开来,而不是联结成“我们”。它区别于能创建共同体的“我们——倦怠”。“我——倦怠”是预防革命的最佳方式。

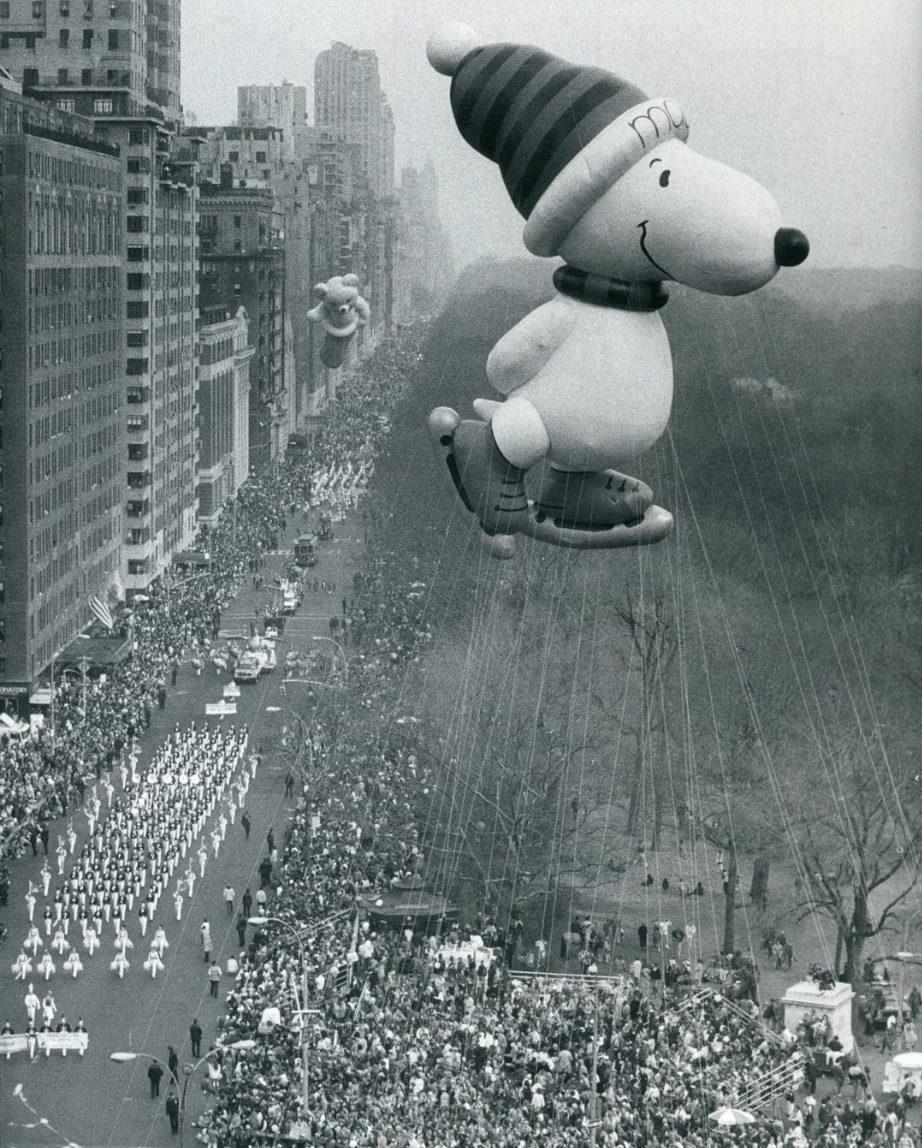

“巨型史努比在空中行走” © Sara Krulwich

新自由主义的幸福预期物化了幸福。幸福绝不仅仅是众多能带来更高绩效的积极情感之总和,它对优化逻辑避之不及,不可用性是其特征。

幸福中蕴含着否定性,真正的幸福绝不可能是完美无缺的。使幸福免于被物化的恰恰是痛苦。痛苦承载着幸福,使幸福长久。“痛并快乐着”并非矛盾的修辞。任何强烈的情感都是痛苦的。激情连接痛苦与幸福。强烈的幸福中也包含着痛苦的瞬间。

正如尼采所说,痛苦与幸福是“一对孪生兄弟,彼此一起长大,或者……彼此一起——长不大”。如果痛苦被抑制,那么幸福也会变得乏善可陈,成为一种沉闷的舒适状态。

不接受痛苦的人,也拒极度的幸福于千里之外:“各种各样的苦难如雪片般纷纷向人袭来,永不停歇,又如一道道痛之闪电加诸其身。唯有始终从四面八方直至内心最深处都向痛苦敞开自身,才能迎接那至美、至高的幸福……”

《妥协社会:今日之痛》

作者: [德]韩秉哲

出版社:中信出版集团

出版年:2022-12

,无所事事的时候不财务预算表 要有罪恶感,也许工作对世界的危害更大相关:

与我的预想不同,很多离异的人想要聊浪漫的爱情理想的亲密关系是人们永恒的讨论话题。上世纪末日本经济泡沫破裂的影响,在两性关系中也有所折射。如何建立并保持“好”的关系?怎样的亲密模式对于个体、婚姻和家庭,甚至社会最为有利?在无法忍受之时,人们又如何下定决心结束一段关系?《亲密的分离:当代日本的独立浪漫史》一书聚焦于个人生活和家庭变迁中的一个阶段——离婚,它涉及如何建立并保持“好”的关系,也涉及分离带来的风险和机遇。而在这些讨论中,每个词都值得..

君品谈 | 蔡澜:笃志而体,君子也他做过四十年电影监制,为上世纪香港电影的繁荣付出诸多心血,电影是他故事的开始。他也写专栏,出版上百本书,主持多档美食节目,写食评,开餐厅。如今81岁的他,仍然在努力接触新鲜事物。时代有我,君品相传。由凤凰网出品,贵州习酒联合打造的访谈节目《君品谈》第三季节目,本期对话专栏作家蔡澜,走进他的电影世界。从小浸染在电影里“一定要过瘾”1941年,蔡澜出生于新加坡。“过瘾”这个词一直贯穿他的人生,“看电影、玩..

凤凰网读书2022年度推荐图书10本2022是漫长的一年,我们在管控与解封、例外与日常的状态中反复又无奈地切换着,暑去寒来仿佛恍然经历了几个春秋。好在一切已然结束,余温尚存的2022终将从真切具象的现实生活慢慢冷却成模糊褪色的隔日往事。但它不会彻底远去,当下或者未来一定有人在顽固地记录着我们集体记忆中那些难以忘却的波折和故事,就像从前的每一寸时光都借由着一张张书页与今天的我们不期而遇。岁月从不饶人,也不等人。渺然无依中,书籍与阅读或许是可..

王笛:拥有学术创造力的学者,会对新书保持好奇历史学家王笛的《茶馆》、《袍哥》等作品不仅被专业学者阅读,也为大众读者所熟知。他在作品中始终倡导一种着眼于基层民众生活的史观,致力于打捞“历史的微声”。这种历史观的形成与他的求学、阅读经历密不可分。在美国约翰·霍普金斯大学攻读博士学位时,王笛同时从东亚史、美国社会文化史、人类学、政治学四个方向汲取学术灵感,并大量涉猎跨学科的各种著作,罗伯特·达恩顿的《屠猫记》、卡洛·金茨堡的《奶酪与蛆虫》等微观..

“交谊至深,感情至洽”:鲁迅为什么不骂郁达夫?在《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》一书中,学者杨斌围绕郁达夫的“弱女子”情结,以所谓“颓废作家”郁达夫的爱恨离愁为主线,力图破解其亲情、友情和爱情交织下的一些谜团。作者从史实的细微处出发,挖掘和讨论了郁达夫自己和友朋笔下令人失望的“尊容”;分析了郁达夫与新文化运动中的巨匠如胡适和鲁迅的来往和友情,以及他与同辈人物如徐志摩、林语堂等人的交往;并根据郁达夫的日记与王映霞的回忆,综合朋友们留下的细..

村上春树:我最爱的T恤们威士忌你爱喝威士忌吗?说实话,我很爱喝。倒不至于每天都喝、嗜酒成性,但若时机对了,也很乐意添杯。特别是夜深人静,一个人慢悠悠地听音乐的时候,最适合喝的酒就是威士忌。啤酒太淡,葡萄酒太高雅,马天尼有点装腔作势,白兰地又太克制……这样一来,也就只好拿出一瓶威士忌了。我平时基本维持着早睡早起的作息,偶尔也有熬夜的时候,基本上都在喝威士忌中度过。喝着酒,将一张听惯了的老唱片放在留声机上。无论怎么说,还是..

加缪:第二遍铃声,以及黄昏的囚车“今天,妈妈死了。也许是在昨天,我搞不清。”这是加缪所著《局外人》的开篇。主人公默尔索没有在母亲的葬礼上流泪,他对于体制、滥情、程式化,对于很多“必须”,都有一种与生俱来的排斥,但这却让他被贴上麻木不仁的反社会人格的标签,最后被判处死刑。而在文本之外,终其一生,加缪似乎同样在努力保持某种“局外”感,他游走在不同阶级、婚姻和意识形态阵营之间,尽管他的名字总是和存在主义联系在一起,但加缪曾宣称:“不..

《禅与摩托车维修艺术》中无法定义的“良质”,在《莱拉》中有了答案本文为复旦大学哲学学院教授徐英瑾为《莱拉:一场对道德的探究》所写的导读,原题为《溯流而上的“良质”探究传奇》,现标题为编者所拟。《莱拉》的作者罗伯特·M.波西格曾创作了《禅与摩托车维修艺术》这一畅销书,成为美国大学的必读参考书之一,并被《时代周刊》评选为二十世纪最具影响力的十本书之一。《莱拉》是《禅与摩托车维修艺术》的续篇。罗伯特·波西格本书的作者美国作家罗伯特·波西格(Robert M. Pirsig,1928-2..

我幼时过年,悲喜交集、苦乐参半俗话说,过了腊八就是年,今年的春节似乎来的格外早。这个年,无需居家,团圆可期,但同时也少了鞭炮和烟花的喝彩,少了那些藏在儿歌中的仪式感与热闹,我们该去何处寻找记忆中的年味?对作家陶亢德来说,过年最美好的意义在于让人想起童年。尽管儿童时代家境平平,却总是能在丰富多彩的春节习俗里寻得一个崭新的、充满趣味的世界。送灶司、做除夜、裹粽子、放纸鸢、供月亮、赏“灯头戏”、吃年夜饭......那时候的年对孩子们来说..

史铁生:永存梦想的人间,比全是现实的世界,更能让我坦然对死1951年1月4日,史铁生生于北京。二十余年后,他在北京治疗腰腿疾,一年有半,治疗结束之时即轮椅生涯开始之日,也即他的写作事业的起点。坐在轮椅上,史铁生写出了一系列足以点亮中国文坛的名篇佳作。命运以双腿为限,关闭了他的大半尘世世界,也自然递给他一支写进灵魂的笔为偿。苦难从来没有让他变得阴郁,迷恋诉苦,反而助他从中沉淀出明亮的思想。或许可以说,理解史铁生笔下的文字,就是理解一条生命,如何在最为疑难之处觅..