说起鲁迅的外貌,我们最先想到的可能是他在其诗作《自嘲》中的形容——“横眉冷对”,虽然有如此严肃冷峻的加持,然而一米六左右的身高以如今的审美标准来看,恐怕怎么都称不上“帅气”。

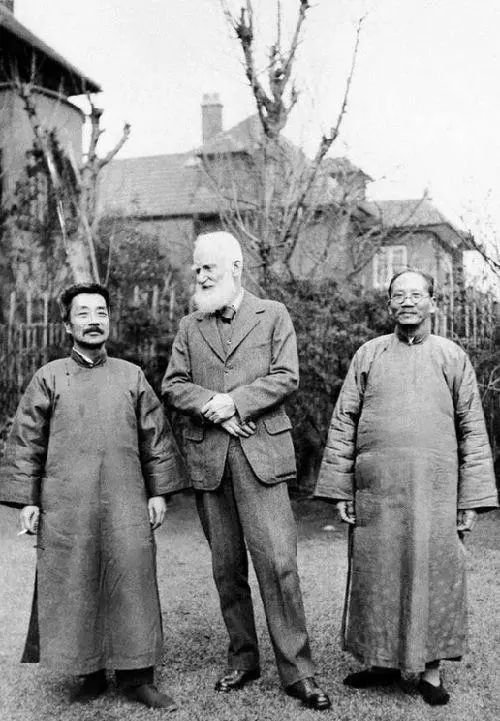

鲁迅、萧伯纳、蔡元培

从左至右,摄于1933年

对于鲁迅的外貌描述最准确的,应该是他身边的亲人、好友、学生们。在鲁迅的挚友、作家许寿裳笔下,鲁迅“额角开展,颧骨微高,双目澄清如水精,其光炯炯而带着幽郁”;而作家郁达夫甚至称鲁迅为“中国唯一的美少年”。

下文作者李乔梳理了鲁迅好友、亲人、学生对他的外貌以及性格的一些描写,这些加以艺术性美化的描述,掺杂着他们对于鲁迅的崇敬与爱戴,构造出一个近乎真实的鲁迅。

本文经出版社授权推送。

从“鲁迅有点帅”说起

文 | 李乔

最近在《北京日报》上看到一篇文章,上面有一句话——“鲁迅有点帅”,觉得很有趣;又在网上查到一句类似的话,说鲁迅是个“身高不足一米六的帅呆酷毙的一代男神”。在我看来,这些美好的赞誉,鲁迅是配得上的。但我也知道,这些赞誉并不是写实的,而是崇敬鲁迅的人们心里的一种感觉,一种因景仰而生的美好印象。就是说,用“帅”用“酷”来概括鲁迅的实际外貌,虽不大合辙却是不为无由的。

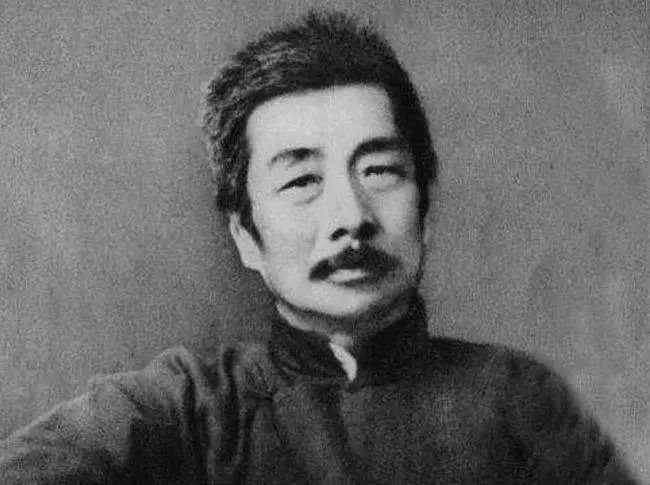

说起鲁迅的外貌,一般人最先想到的,恐怕是“横眉冷对”四个字,好像鲁迅总是一副严肃冷峻的样子。这可能是人们从习见的鲁迅照片和塑像,还有那句有名的“横眉冷对千夫指”得来的印象。其实,鲁迅并非总是冷峻的样子,他的外貌也不是一两句话能概括得了的。

对于鲁迅的外貌,最熟悉的人,当然是鲁迅的亲人、好友、学生,还有其他见过鲁迅的人,他们对于鲁迅外貌的描述,是最准确的。

一

举动言笑显露仁爱与刚强

年轻时的鲁迅的外貌,以鲁迅的挚友、作家许寿裳的描述最为真切、细致。他记鲁迅在日本仙台学医时的样子说:

“鲁迅的身材并不见高,额角开展,颧骨微高,双目澄清如水精,其光炯炯而带着幽郁,一望而知为悲悯善感的人。两臂矫健,时时屏气曲举,自己用手抚摩着;脚步轻快而有力,一望而知为神经质的人。赤足时,常常盯住自己的脚背,自言脚背特别高,会不会是受着母亲小足的遗传呢?总之,他的举动言笑,几乎没有一件不显露着仁爱和刚强。”(许寿裳《亡友鲁迅印象记·仙台学医》)

鲁迅的身高、面容、举止,都写到了,还把鲁迅的外貌与他的品格性情相联系,使我们看到了青年鲁迅的极具魅力的风神。语云:“诚于中而形于外。”正因为鲁迅的内心是“悲悯善感”“仁爱和刚强”的,所以才在他的眼神和举动言笑中透露出来。

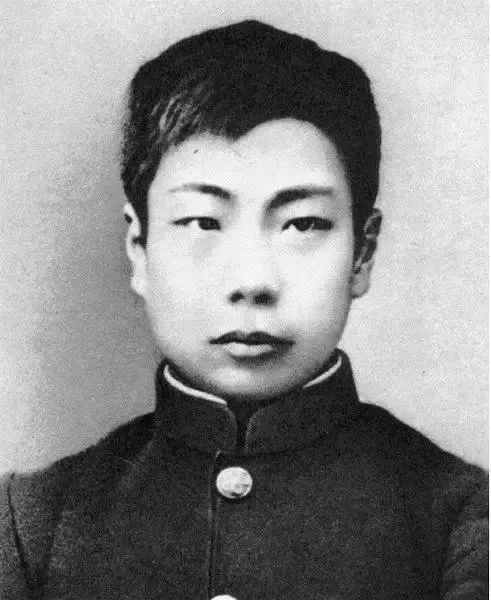

1903 年,鲁迅留学日本时的照片

鲁迅留学日本时,有一年暑假回到故乡探亲,周建人在《鲁迅故家的败落》一书里说到了那时鲁迅的外貌:

“大哥到家的那天,我正好在家里,我只看见一个外国人,从黄门熟门熟路地进来,短头发,一身旅行装束,脚穿高帮皮靴,裤脚紧扣,背着背包,拎着行李,精神饱满,生机勃勃,我仔细一看,原来是我的大哥呀!”(湖南人民出版社,1984年版)

这时的鲁迅,二十来岁,正是生机勃勃的年龄,他的装束充满年轻人的朝气,原有的辫子,在留学期间剪掉了,更显出精神饱满的样子。

二

并不伟大的样儿

作家曹聚仁也是鲁迅的挚友,他在名作《鲁迅评传》(东方出版中心,1999年版)里几次提到鲁迅的外貌。他说:“鲁迅的样儿,看起来并不怎样伟大,有几件小事可以证明。”(曹聚仁《鲁迅评传·印象记》)姑录三件事。

1. 有一回鲁迅碰到一个人,那人贸贸然问道:“那种特货是哪儿买的?”特货指鸦片,那人看鲁迅有点像吸鸦片的,便那样问鲁迅。曹聚仁是这样解释这件事的:“他(鲁迅)的脸庞很消瘦,看起来好似烟鬼,所以会有这样有趣的误会。”(同上)

曹聚仁又说:“他那副鸦片烟鬼样子,那袭暗淡的长衫,十足的中国书生的外貌,谁知道他的头脑,却是最冷静,受过现代思想的洗礼的。”(曹聚仁《鲁迅评传·引言》)

曹聚仁并不讳言鲁迅的面庞有时像个烟鬼,对鲁迅穿着一袭长衫的样子,也中肯地说这是传统书生的模样。但他明白地告诉读者,这位穿长衫、像烟鬼的先生,可是一位头脑冷静、思想新锐的思想家呀!

2. 文字学家马幼渔的女儿马珏,看到来家做客的鲁迅是这般模样:一个瘦瘦的人,脸也不漂亮,不是分头,也不是平头,穿一件灰青长衫,一双破皮鞋,又老又呆板。她觉得很奇怪,说:“鲁迅先生,我倒想不到是这么一个不爱收拾的人!他手里老拿着烟卷,好像脑筋里时时刻刻在那儿想什么似的。”(曹聚仁《鲁迅评传·印象记》)

从马珏的所见,我们看到了一个完全不讲究穿戴,有些苍老和总在思考问题的鲁迅。曹聚仁解释说:“那时,鲁迅还不到五十岁,却已显得十分衰老了。”女孩马珏虽有些看不上鲁迅的外表,却能看出鲁迅总是在思考问题,眼力还是不错的。

3. 有一位叫阿累的上海英商汽车公司售票员,在内山书店看到了鲁迅后描述说:

“他的面孔是黄里带白,瘦得教人担心,好像大病新愈的人,但是精神很好,没有一点颓唐的样子。头发约莫一寸长,原是瓦片头,显然好久没有剪了,却一根一根精神抖擞地直竖着。胡须很打眼,好像浓墨写的隶体‘一’字。”(曹聚仁《鲁迅评传·印象记》)

这个售票员很会写人的外貌,把鲁迅描述得非常生动传神,特别是写鲁迅的头发和胡子,真是写得好。他抓住了鲁迅外貌的一大特点:虽然身体不够结实,但精神总是昂扬的。

鲁迅与内山完造

三

“囚首垢面而谈诗书”

鲁迅的夫人许广平也写过鲁迅的外貌,且写得比较多,比较详细。

她投考北京女子高等师范学校后,成了鲁迅的学生,对于鲁迅的外貌,她最初的印象有两点最深,一是鲁迅的头发,一是鲁迅衣服上的补丁。“大约有两寸长的头发,粗而且硬,笔挺地竖立着,真当得‘怒发冲冠’的一个‘冲’字”;“褪色的暗绿夹袍,褪色的黑马褂,差不多打成一片。手臂上衣身上的补钉则炫着异样的新鲜色彩,好似特制的花纹。皮鞋的四周也满是补钉。人又鹘落,常从讲坛跳上跳下,因此,两膝盖的大补钉,也掩盖不住了。……那补钉呢,就是黑夜的星星,特别熠耀人眼。”(曹聚仁《鲁迅评传·他的家族》)

鲁迅的头发,我们在一些照片和雕塑上都看到了,但不如许广平的描述留给人的印象深刻。鲁迅的衣服,如果不是许广平披露这些情况,谁会想到鲁迅会朴素到如此地步呢,简直是有些寒酸了,那还是鲁迅讲课时穿的服装呢。许广平还说过,鲁迅不重衣着,书弄脏了,会用衣袖去揩拭。“衣服他是绝对要穿布制的,破的补一大块也一样地穿出来。”(许广平《关于鲁迅的生活》)

许广平还说:

“‘囚首垢面而谈诗书’,这是古人的一句成语,拿来转赠给鲁迅先生,是很恰当的。我推测他的所以‘囚首垢面’,不是故意惊世骇俗,老实说,还是浮奢之风,不期引起他的不重皮相,不以外貌评衡一般事态,对人如此,对自己也一样。”(许广平《欣慰的纪念·鲁迅先生的日常生活》)

对于鲁迅的“囚首垢面”,曾邀请鲁迅到北平师范大学讲演的北方“左联”成员王志之,曾说过这样的话:“我只恍惚感到当前坐着那位老头子(指鲁迅)灰黑色的头发是那样凌乱,好像刚从牢里放出来……”从牢里放出来的人当然是“囚首垢面”,王志之的感觉与许广平说的差不多。

但我想,鲁迅也不会每时每刻都像囚犯那般糟糕的模样,不过是有些时候因不修边幅而显得过于凌乱不整罢了。曹聚仁看了许广平的形容,点评说,从“囚首垢面”的形容,“容易联想到那位对桓温扪虱而谈的王猛,鲁迅却没有寒伧到这么程度……”(曹聚仁《鲁迅评传·日常生活》)这是拿魏晋人物与鲁迅来比照——鲁迅的“囚首垢面”绝没有到捉虱子的程度。鲁迅的友人川岛在《鲁迅先生生活琐记》一文里也说:“他(鲁迅)不怎么理发,然而自己修胡子,并不囚首垢面。”曹聚仁和川岛的话,可证所谓鲁迅的“囚首垢面”,多少还是有一点夸张成分的。

鲁迅有个学生叫陈梦韶的说,鲁迅差不多半年才理一次发,头发乱时像“棘球”似的。这大概就是“囚首垢面”之说的起因吧。按照许广平的说法,鲁迅的“囚首垢面”,是他鉴于浮奢之风,鉴于以外貌衡人的风气,便更不愿意修饰外表,而愿意以自然状态示人。

许广平还在《鲁迅回忆录手稿本·鲁迅的讲演与讲课》中描述过鲁迅的外貌,说鲁迅是一个平凡的人,如果走到大街上,绝不会引起人们的注意。论面貌、身段、衣冠等,都不会吸引人。至多被人扫一眼,留下淡漠的印象:在旧时代里一个腐迂、寒伧的人;一位行不惊人的刚从乡下来到城市的人。(长江文艺出版社,2010年版)从许广平的这段描述中可以看出,鲁迅不仅是个貌不惊人的人,还是个极不会引起人们注意的人,甚至像是一个寒伧的乡下人。但就是这样的一个人,却是“带领大家奔走向前的战士”。(许广平语)

四

有光风霁月之概

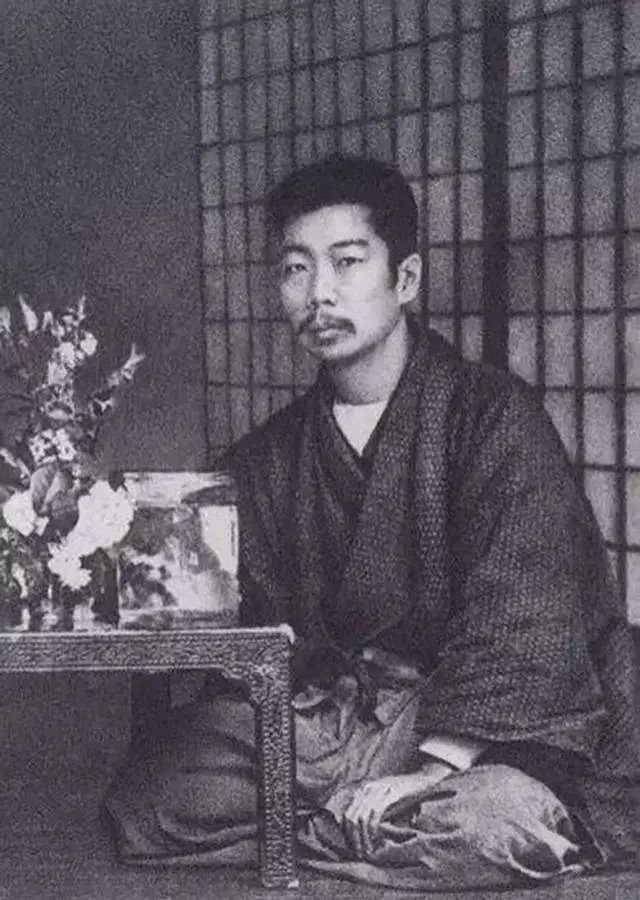

鲁迅的老友、作家林语堂在《忆鲁迅》一文中记述鲁迅的外貌说:

“平常身穿白短衫、布鞋,头发剪平,浓厚的黑胡子,粗硬盖满了上唇。一口牙齿,给香烟熏得暗黄。衣冠是不整的,永远没看过他穿西装。颧高,脸瘦,一头黑发黑胡子,看来就像望平街一位平常烟客。许女士爱他,是爱他的思想文字,绝不会爱他那副骨相。”(原载《无所不谈合集·林语堂自传附记》)

林语堂不愧是著名作家,文字不多,却写得相当细致精到,写到了鲁迅的头发、胡子、颧骨、面庞、牙、唇,写到了衣裳和鞋,写到了鲁迅不爱穿西装,写到了鲁迅的面容像个瘾君子。但他说许广平对鲁迅的爱不包括外貌,恐怕不全是事实。

民俗学家钟敬文曾写过他初次见到鲁迅的印象:“鲁迅先生,他穿着一领灰黑色的粗布长衫,脚上着的是绿面树胶底的陈嘉庚(?)的运动鞋。面部消瘦而苍黄,须颇粗黑,口上含着支掉了半段的香烟。态度从容舒缓,虽不露笑脸,但却自然可亲,大不像他老人家手写的文章那样老辣。”(钟敬文编《鲁迅在广东》)钟敬文对鲁迅的鞋可能没记准确,我从另一位先生的回忆录中看到,鲁迅穿的鞋应是“珠帆布造的陈嘉庚式胶底布鞋”。钟敬文对鲁迅表情的描述,让我们知道了鲁迅不笑时也是自然可亲的,并非总是一脸严峻的样子。

鲁迅很健谈,谈话极有魅力。许寿裳说,和鲁迅“随便聊天,也可见其胸怀磊落,机智疾流,有光风霁月之概”。(许寿裳《亡友鲁迅印象记·日常生活》)鲁迅的学生李霁野说:

“从他的脸上可以看出他所经历的人生经验是何等深刻,他谈话时的两眼显然表示着他的观察是何等周密和敏锐,听到不以为然的事时,他的眉头一皱,从这你也不难看出他能感到怎样的悲愤。”(许寿裳《亡友鲁迅印象记·日常生活》)

从一个人的表情,常能看出其心理和性情,特别是眼睛这个“心灵的窗户”,更能反映出一个人的气质和内心。李霁野从鲁迅的表情和眼神中,看出了鲁迅是个饱历沧桑和极富观察力的人;还告诉我们,鲁迅对于不平之事,常会悲愤得溢于面容。

五

有魅力的笑

对于鲁迅面容的严峻和笑,许广平说过这样一些话:“(鲁迅先生)论争时严峻,平时则较温和。”“就是对敌人说话也不都是气冲冲的,他的笔调很凶,见了人并不那样。”“鲁迅先生给一般人的印象是严峻,但对他平时待人很诚恳、开朗的一面不应忽视,尤以对青年是革命的爱,经常爽朗地大笑。”(许广平《鲁迅回忆录》手稿本)我们不能光看到某些鲁迅塑像,好像鲁迅总是严峻的样子,其实即使是对敌人,他也并不一定总是严峻的面容。许广平特地提醒我们,不要忘了鲁迅开朗的面容和大笑的样子。

关于鲁迅的笑,据鲁迅的熟人回忆,鲁迅平时一般比较严肃,脸上没有什么表情,但也爱笑,爱讲笑话,幽默的话很多。他讲笑话时,别人听了笑,他自己却不笑。作家萧红回忆说:“鲁迅先生的笑声是朗朗的,是从心里的喜欢,若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。”(《回忆鲁迅先生》)我们仿佛看到了鲁迅开怀大笑的模样,那该是多么感染人的笑。

鲁迅与青年们

林语堂说:鲁迅“批评死对头得意起来,往往大笑出声”。这是横眉冷对之后的笑,是鲁迅自信胜利了的笑声。许广平在《鲁迅的讲演与讲课》一文中说:鲁迅“讲到精彩的时候大家都笑了。有时他并不发笑,这样很快就讲下去了。到真个令人压抑不住了,从心底内引起共鸣的时候,他也会破颜一笑,那是青年们的欢笑使他忘却了人世的许多哀愁”。(许广平《我与鲁迅》,江苏凤凰文艺出版社,2019年版)青年们听鲁迅的课引起共鸣而发笑的时候,鲁迅也为这笑声而笑,这是师生共鸣的笑,是双方心意汇合的笑。鲁迅也是有哀愁的,但青年们的笑能让鲁迅开心。

但鲁迅讲笑话与常人有所不同,多含有一些思想意义。作家李霁野说:“(鲁迅)笑话是常有的,但却不是令人笑笑开心的笑话,那里面总隐藏着严肃和讽刺,他的谈锋和笔锋一样,随时有一针见血的地方,使听者觉得这是痛快不过的谈吐。”(许寿裳《亡友鲁迅印象记·日常生活》)笑话通常不和严肃并行,但鲁迅讲的笑话却常含着严肃和讽刺,含着某种政治意义或思想意义。因为鲁迅是思想家,所以他讲的笑话便常成了表达某种思想观点的材料。

六

“受伤的狼”与“美少年”

鲁迅病重时是什么样子?鲁迅的日本友人增田涉在《鲁迅的印象·鲁迅在病中的状貌和心情》一文中写道:

“从昭和六年分别以来,隔了五年重见时,他已经是躺在病床上的人,风貌变得非常险峻,神气是凛冽的,尽管是非常战斗的,却显得很可怜,像‘受伤的狼’的样子了。”

这年是1936年,是鲁迅病情转重到去世的年头。这时鲁迅的外貌,已诚如增田涉所说,可谓“险峻”和“凛冽”了,但仍是“战斗的”;实际上也就是一脸病容,一身病样,呈危殆状态,而又用力支撑病体,坚强抗争的样子,比喻为“受伤的狼”,是恰切的。

女作家白薇在读了鲁迅的文章后,想象鲁迅该是个矫健和俏皮的男子,便去问作家郁达夫,郁达夫答道:“鲁迅是中国唯一的美少年。”是少年,且俊美,还是唯一的,这是郁达夫对鲁迅的美好赞誉。这种赞誉,与说鲁迅“有点帅”“是男神”是一样的,都是脱离开鲁迅的具体样貌,而对鲁迅加以艺术性美化的结果。但这种美化,却给人一种“并不虚假”的感觉——鲁迅就是帅,就是中国唯一的美少年。这种感觉,来源于对鲁迅的高度崇敬和爱戴。

鲁迅对自己的外貌是怎么评价的?目前只看到两条材料,一是他曾调侃自己不如以前好看了;二是英国作家萧伯纳来华与鲁迅会面时,曾称赞鲁迅:你是中国的高尔基,但你比高尔基漂亮。鲁迅回答萧伯纳:“我更老时,将来还会更漂亮的。”(《再读鲁迅——鲁迅私下谈话录》,时代文艺出版社,2005年版)这句答话,既是鲁迅的自信,也含着一点开玩笑的味道,表现出鲁迅的机智和幽默。

容貌的美丑度,现在改叫颜值了,鲁迅的颜值,他的整个外貌,在我看来,绝对是一等一美好的,若用概括的话来说,就是:他是一个矮个子的漂亮的伟丈夫。

本文节选自

《读鲁迅》

作者: 李乔

出版社: 文津出版社

出版年: 2021-6-1

,从“工行纸白银 鲁迅有点帅”说起相关:

新研究显示超加工食品比外界想象的更不健康访问:天翼云新客特惠 - 35000元锦鲤券等你来领 《自然评论-临床肿瘤学》的一项研究发现,1990年以后出生的人比1970年以前出生的人更有可能在50岁之前患癌症。人们怀疑UPF可能是导致这种发展的一个因素。据估计,英国50%以上的卡路里摄入量来自UPF,这不是一个短暂的健康恐慌,而是一个涉及到我们烹饪生活方式核心的问题。NOVA是一个广泛使用的食品分类系统,它根据食物的加工..

本泽马的逆袭:从“背锅侠”到金球奖▲2022年10月18日,本泽马荣膺2022年金球奖 图/视觉中国蛰伏多年终绽放,本泽马俱乐部国家队两开花斩获金球奖。你能在本泽马身上看到,一名超级巨星在足球这项团队运动中默默耕耘的无私奉献,在质疑与批评声中东山再起的不屈不挠。C罗、梅西、莫德里奇、莱万……诸多巨星仍在欧洲足坛发光发亮,书写着“80后”在足球世界里的最后辉煌……本文首发于南方人物周刊文 / 特约撰稿 邓延鑫编辑 / 陈雅峰 chenyafeng@126.vip.com..

遗憾出局!中国U17女足0-1不敌西班牙 姑娘们哭成泪人北京时间10月18日晚,2022年U17女足世界杯C组进入最后一轮小组赛争夺。此前获得一胜一负的中国U17女足迎来了上届冠军西班牙U17女足。由于双方整体实力存在差距,最终,中国队以大比分0-1不敌对手,以1胜2负的成绩无缘八强。赛后姑娘们都哭了,成了泪人,让网友心疼。本场比赛,中国队原本有机会扳平比分,但裁判判定进球无效。对于姑娘们的表现,你是否满意?本届U17女足世界杯,中国队原本无计划参赛,但因朝鲜队退赛,中国队才..

愤怒!中国U17出线生死战遭不公正吹罚,主裁毁掉球队的晋级梦想日前,中国U17女足在世界杯小组赛出线生死战上,跟实力强劲的西班牙相遇。这场比赛对于中国队来说是背水一战,必须战胜西班牙,才能确保晋级八强。一旦中国队晋级八强,就会创造球队参加U17世界杯最好成绩。之前,中国队参加U17世界杯,从来没有小组出线。所以,中国球迷就希望小姑娘们创造奇迹,战胜上届U17世界杯冠军西班牙队。中国队在上半场踢得不错,尤其是防守端表现可圈可点,多次遏制了西班牙队有效进攻。中国队门将刘晨..

葡媒质疑滕哈格换下C罗,姐姐转发:晚了10月18日消息,葡萄牙媒体报道C罗在对纽卡斯尔时再次被换下,C罗姐姐转发该则报道。在曼联战平纽卡斯尔的比赛中,C罗碌碌无为,下半场被拉什福德换下。葡萄牙媒体futebol divertido报道了该消息,称“滕哈格不能再这样执教到明年一月”,活跃在社交媒体的C罗姐姐转发报道:“晚了!”

0-1!中国U17女足丢球,西班牙角球破门,中国姑娘表现仍被认可日前,中国U17女足在世界杯小组赛迎来出线生死战,球队必须战胜西班牙才能确保晋级八强。西班牙队是上届U17世界杯冠军,本届也是夺冠大热门。所以,中国队要想战胜西班牙队,困难是显而易见的。中国U17女足在上半场吸取了踢哥伦比亚的教训,开始全力以赴的防守,并且很快稳住了阵脚。与西班牙的上半场中国队防守出色和对方打成了0-0,但是在下半场61分钟时候被对方角球破门,0-1落后。中国队在小组赛第二场比赛跟哥伦比亚相遇,..

王者归来!朱婷在新闻发布会说了啥?享受最高待遇,获主帅盛赞北京时间10月18日晚,意大利女排俱乐部斯坎迪奇为中国女排球星朱婷召开了新闻发布会。她在接受采访时表示,自己会用最好的状态去打每一个球。对于第一次意大利女排联赛之旅,朱婷表示,内心很期待,希望能够和队友一起争取更多的好成绩。随后,朱婷还拿起了自己的“4号”球衣和俱乐部高层一起合影。网友纷纷留言:“期待王者归来!”对于即将到来的2022-2023赛季,朱婷已经准备好了!东京奥运会结束后,朱婷便开始着手准备手腕手..

伊朗开始全力援俄?大批军机直飞莫斯科最近一段时间,俄罗斯与伊朗之间的军用航班架次明显增多,且执飞机型多为伊朗空军的伊尔-76运输机,目的地也基本上处于莫斯科周边的军用机场。结合俄军正在俄乌冲突前线大规模使用伊朗制远程巡飞弹与无人机的情况来看,可以确信这些伊尔-76的任务就是将这些伊朗“快递”源源不断地运往俄罗斯,用以补充前线消耗。伊朗的伊尔-76运输机从伊朗飞抵莫斯科此外,从美国军方透露出的相关信息来看。在不远的未来,这些伊尔-76货运清单中..

每座城市都有一个侦探,也许是你我推理小说是一种拧巴的文学类型。它一边是“精英文学”,一边写的又是人类最本质的、未经包装的欲望。它极尽诡异、猎奇之能事,写出来的却是逻辑和辩证的理性思维。它的文学性常常被怀疑和诟病,喜欢它的读者却说这是最浪漫的文学。它是再小不过的点生发出来的一桩事件,人物不太会成长,时间甚至也不总是流动,却以小见大,从侦探的形象甚至可以看出一座城市的变迁。《布朗神父探案集》的作者G.K.切斯特顿曾说:“推理小说的第一..

本雅明《译者的任务》:一篇“20世纪关于翻译的核心文章”1923年,著名哲学家瓦尔特·本雅明发表了《译者的任务》。与本雅明的许多作品一样,这篇文章当时由于过于晦涩难懂,并未引起足够多人的注意。多年之后,它才终于被认定为翻译理论领域极其重要的文献。翻译学家安托瓦纳·贝尔曼称其为“20世纪关于翻译的核心文章”。本雅明在本文中提出了许多先知式的关于翻译的看法,比如,他认为翻译的终极目的并非是为了“交流”,而是接近某种巴别塔之前的“语言原型”,这带有他本人十分典型..