一场“梦碎汉城世界杯”的败仗,让22岁的曾巧真如迎头棒喝。在自己最爱的手球项目上败北,击垮了这位骄傲的国家队选手的心。1992年,抱着未能拿到奥运会入场券的遗恨,曾在亚运会夺得银牌的手球国手曾巧真,负气般选择主动退役,一夜之间,从体育界“销声匿迹”。

“虽然说,我爱手球,我很想为国争光,但我也恨呀!这个‘恨’,当时是恨到家了,恨到骨子里了!当时是一点儿也不想再碰跟手球、跟体育有关联的东西了!”三十年如一日,当回忆起这份曾经“爱恨交织”的心情时,这位叱咤商界的女老板,声音几度颤栗。

“所以我回到老家,受父母影响,我就开始创业,啥都做,反正一开始,就是不想跟体育沾边。当然,现在回头看,那是做生意,那不是创业。”

退役不褪色,征战“生意场”

初入社会闯荡,曾老师便初露锋芒。退役后回到家乡不知道做什么,一开始,她遵循父母经销商的路子,租了间店铺卖牛奶,小试牛刀8个月,便给自己赚了一辆摩托车,还把自己摇身一变,成了上个世纪90年代初稀缺的万元户。

发现自己赚钱有几把刷子后,曾老师开始不满足于小打小闹,她先后到旅行社等成熟大型的企业去学习运营和管理,待积攒到足够多的工作经历和经验后,她又开启了就业之后的再创业,自己开起了餐馆。生意红火的时候,餐饮一度扩张、开到了全城4家连锁店。

进入千禧年,曾老师再次拓宽了自己的商业版图,开了商超,同步做起了培训……忙得不亦乐乎。连自己的家人都开她玩笑,“巧真要是一年不跑几趟工商、搞几个牌照,那都不叫曾巧真了!”

兜兜转转,做了17年之久的生意,转眼进入到“四十而知天命”的年纪,曾老师却陷入了迷茫。“我不知道我赚钱是干吗?我不知道自己要什么?”42岁的曾老师,没有等来下一个商业的风口,但却遇到了一位租房客太太,开启了她人生从做“生意”转变到干“事业”的转折点。

从“做生意”到“干事业”,续写“个人传奇”

“我当时房子租给了一位中国台湾地区大学的中年教授,老教授说房子要退租了,要搬去美国。她的孩子当时考到了麻省理工,他们夫妻也随着过去。我问那你们怎么生活呀,她说她和她先生两个自创了咨询的品牌,是自己的事业,换地儿会依然继续做下去……那段时间,我很迷茫,跟她交流了很多很多。我觉得我之所以迷茫,还是因为我没能找到能让我觉得可以为之奋斗、倾注我的热情、奉献我一生的事业。”

被房客点醒了“事业之心”的曾巧真,百转千回,还是回到了梦开始的地方。

“可能很多人都以为我创业的初衷,就是因为我孩子在小升初的军训中晕倒了,其实我早就有自己的公司、连续创业了,对吧。当然,这对我来说,其实是一个契机,让当时的我意识到,咱们孩子的身体素质太差啦,归根结底,还是整个社会层面都不够重视青少年的体育教育呀!”

“体育对国民健康、对孩子的健康来说,都是很重要的呀!怎么能搞得这么弱呢?!想想我当年在东莞这个地方,为了打小的能当体育明星的梦想,可是求着当时在我们中学当教练的广州体院的梁老师,让他实习期满回广州、帮我去他们隔壁的省体校推荐我呢!”

曾老师因为这个发生在自家孩子身上的小小“意外”,被打开了任督二脉。那个曾经因为被击碎了奥运梦而心怀对体育的“懊恨”的她,把内心蒙尘的体育之魂,重新释放了出来,哪怕体育在当时没那么被重视,哪怕“体育是数学老师教的”这样的事儿每个学校都有,她也依然决定走一条“别人没有走过的路”,想要在手球教育与普及的这条路上,创造更多的价值。

人生下半场就此开局,青少年手球教育的蓝本,在她坚定的执行中,徐徐展开。

谈到为什么会选择“手球项目”去做体育教育的普及与推广,曾老师说,“这其实有多方面的因素在。首先,当然离不开我本人的热爱和擅长。手球有它的魅力,我就是被它吸引并爱上的。而且,从我第一天被选入国家队,我就梦想过有一天我能当教练,为国家培养更多优秀的手球运动员,虽然现在手球还没有发展起来,但我希望尽我所能,让手球项目在全国推行起来。其次,手球确实有它的优势,我们国内目前普遍是‘三大球、三小球’嘛,手球比“三小球”规则简单、比“三大球”又轻巧灵活,又不像跳绳那样比较缺乏互动和对抗性,它是组队对战的,更容易培养团队精神和互助协作能力,作为一个能让孩子快速就爱上的运动,手球能够帮助孩子在很小的年龄段,即3-6岁的运动启蒙阶段,就培养起好的运动习惯,所以未来普及的空间很大。第三呢,我们从商业的角度讲,手球在全国的体育市场覆盖面来讲都是空白的,一片蓝海不去闯,干嘛要去往红海的什么篮球、足球去扎堆呢?在蓝海创业,虽然很多东西都要靠自己摸索,没有套路和捷径可走,但也意味着有话语权、有制定规则的权力呀!而且竞争小、推广速度预期也会更快嘛!”

如果说前面2点还是在讲情怀、谈理想,那么曾老师提及的第三点,则无疑向我们展示了一个成功企业家在商业运作上的思路和经验。“还有你看我为什么都是在跟幼儿园做合作推广呀?一方面,是因为要进到中小学需要教育部门发文去推,学校才会引进,那这个流程和周期就可能会很慢,也不容易突破;另一方面,也是因为适合幼儿园开展的体育运动项目其实非常少,首要要保证孩子的安全嘛,手球它就很轻巧,幼儿园小朋友都可以上手,另外要求规则简单、小朋友们好理解,手球就是很容易快速上手的一种体育运动,而且室内户外都可以开展,因为是多人参与的体育运动,还可以家长和小朋友一起玩,增进亲子关系。过去几年的事实也证明,我们去幼儿园推广手球,是非常顺利和受欢迎的。”

创业多艰,更古不变。但商海沉浮多年的曾老师,却有着乐观的、不服输的体育精神,坚定地选择迎难而上。“在我眼里,哪有做不成的嘛?我问你‘能成不?’,你不要告诉我这‘不行’,那‘不行’,你告诉我‘我哪方面还没做到位’,我把它做到位不就行了嘛!”

致力让“更多儿童感受手球魅力”

在“不断做到位”的路上,为了让更多人了解手球、让更多各个城市的代理人愿意加盟进来,曾老师以“面向全国的幼儿园去做公益普及”为破局点,打出了一套卓有成效的“组合拳”:“你告诉我没有手球,那我提供给你工具包,球、球门一套都给你配好,不要钱;你告诉我你没有专业的老师,我给你来培养,你送过来的幼师,我给你培养好、通过认证,能持证上岗,培训、认证也不要钱;你告诉我当地影响力不够或氛围不够、推广不起来,我给你搭建赛事平台,教你如何在园内、如何在当地开展比赛,还可以组织全国的嘉年华让喜欢玩的人参与进来嘛!还不要钱。帮你把所有的困难铺平,你来不来?!”

这两年疫情明显冲击了整个行业,面临重重困难的企业,都在想方设法共克时艰,曾老师依然坚持做公益推广。聊到这,她言辞恳切:“是难啊,没钱不得要关门,那一方面是我之前做生意有的原始资金积累支撑了一部分嘛,但主要还是靠团队合作伙伴们的支持。外在的力量,也一直支撑着我,让我有信心一路前行、走下去。而且现在国家的很多政策和导向跟以前也不一样了,也是越来越重视体育和国民健康了。中国手球协会的领导对手球在国内的推广普及也很关心、重视,在如何更好地‘以球健体、以球育人’上,一直给予我鼓励和指导,如支持无偿捐赠,授予佳佑“官方”合作伙伴的称号,授权我们承办由协会主办的系列公益活动等等。幼儿手球能在全国38个城市、3000多家幼儿园迅速铺开,孩子们能享受到优质的体育锻炼机会,离不开中手协的倾力支持和帮助。当下因为疫情,虽然苦了一点、难了一点,但我相信在不久的将来,当手球能在全国的幼儿园形成一个良好生态之后,它会慢慢产生它的社会价值,也会随之而来产生更多的商业价值。做我能做的,然后静待花开就好了。”

有着多年创业和经营经验的曾老师一直和团队每一位小伙伴们并肩作战,带领着大家拥有强烈的主人翁精神,佳佑的主人是每一位佳佑人。

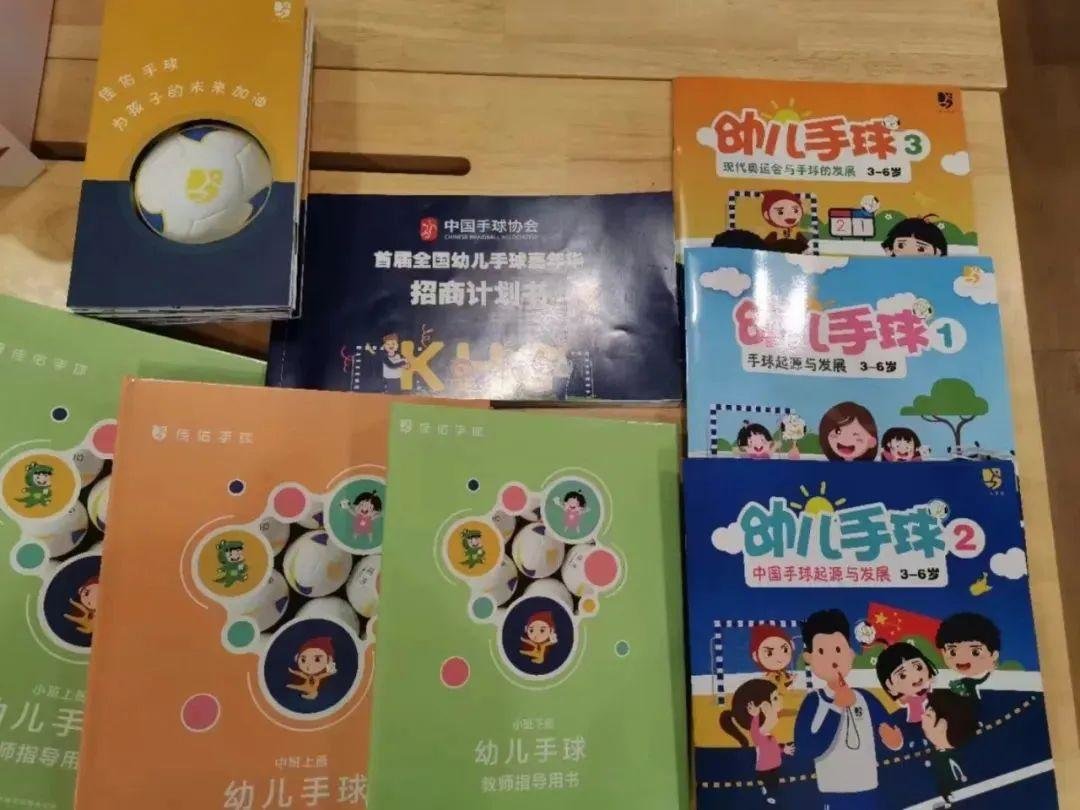

曾老师在去年参加了冠军基金组织的运动员创新创业大赛,并荣获一等奖,因此与冠军基金结缘。赛后她还捐赠给冠军基金一套佳佑幼儿手球器材和教材,整个课程体系设计得非常用心和专业。

作为冠军基金运动员创业案例受访者,曾老师也给出了自己创业多年的一些建议:“创业失败是正常的。创业的成功率真的很低。所以除非家里能给出启动资金,否则相比于一退役就去创业,我更建议退役的运动员朋友,不妨去企业里面先学习、历练,锻炼提高自身的能力,并且积累自己的人脉、资源,那么在经历这个阶段之后,找到自己的所爱,再坚定、持续地把它当一生的事业去发展。”

身为女性创业者,曾巧真也存在“不被看见”的女性困境。当被问到“相比男性创业,您觉得女性会面临更大的困难或挑战,还是说女性也拥有自己的独特优势呢?”曾巧真顺口就道出了些许遗憾,“从实际现状上讲,聊话题也好,谈生意也好,男性其实是不喜欢跟女性玩的,女性想进入男性的圈子太难”,但她很快抽离了男女对立的思维圈,继续补充:“但这些都没关系呀,主动权还是在自己,决定权也还是在自己。而且,咱们能当上国家队的运动员,在某一个领域属于全国最顶尖、最优秀的了,还有什么是做不到的呢?相信自己,去选择、去尝试、去承受,就好了!Just do it!”

曾老师有一个自己的网名,叫“奥梦”,虽然年轻时未能圆梦奥运、留下了半生遗憾。但念念不忘,必有回响。如今的她,又重新拾起自己心中不灭的手球梦,从幼儿手球的体育教育与推广普及抓起,致力于助推中国手球事业的发展,让中国的孩子们赢在起跑线。相信在不久的将来,我们都能见证巧真老师让“百万儿童爱上手球”的心愿,照进现实!

,手球国手曾巧真:20歌谷 年商海浮沉,从做“生意”到干“事业”相关:

战胜日本新星!龙队用一场胜利迎来自己的34岁生日马龙在比赛中。10月19日,在2022年WTT澳门冠军赛男单首轮比赛中,马龙3比1击败日本选手宇田幸矢,顺利晋级16强决赛。这也是33岁马龙的最后一场球,他在10月20日迎来了34岁生日。本次比赛也是马龙和宇田幸矢第一次交手。马龙当前男单世界排名第二,也是乒乓球历史上第一位双圈大满贯得主。宇田幸矢是日本00后新星,现男单世界排名第24——他曾在2018年获乒乓世青赛男单亚军,2020年获全日本锦标赛(成人组)男单冠军。在2022年WTT..

杜甫的诗,柳永的词,庄子的思,都是这样写出来的在古人的世界里,诸多高见巧思、佳品杰作都来自登高俯视。杜甫登高,悲吟“无边落木萧萧下”,以自然之变感怀人生之变;庄子登高,借鲲鹏之翼扶摇而上以“游无穷”,身体灵魂全然自在逍遥;张择端登高,绘《清明上河图》,世间种种逼真完整地再现……可以说,如果不是站在高处俯视脚下世界,就很难脱离世俗纷扰,也不会感受到思绪万里神游的快感——在无限的大地和天空的怀抱中,人脱离了肉身的限制,与历史、未来,乃至宇宙共震..

每座城市都有一个侦探,也许是你我推理小说是一种拧巴的文学类型。它一边是“精英文学”,一边写的又是人类最本质的、未经包装的欲望。它极尽诡异、猎奇之能事,写出来的却是逻辑和辩证的理性思维。它的文学性常常被怀疑和诟病,喜欢它的读者却说这是最浪漫的文学。它是再小不过的点生发出来的一桩事件,人物不太会成长,时间甚至也不总是流动,却以小见大,从侦探的形象甚至可以看出一座城市的变迁。《布朗神父探案集》的作者G.K.切斯特顿曾说:“推理小说的第一..

本雅明《译者的任务》:一篇“20世纪关于翻译的核心文章”1923年,著名哲学家瓦尔特·本雅明发表了《译者的任务》。与本雅明的许多作品一样,这篇文章当时由于过于晦涩难懂,并未引起足够多人的注意。多年之后,它才终于被认定为翻译理论领域极其重要的文献。翻译学家安托瓦纳·贝尔曼称其为“20世纪关于翻译的核心文章”。本雅明在本文中提出了许多先知式的关于翻译的看法,比如,他认为翻译的终极目的并非是为了“交流”,而是接近某种巴别塔之前的“语言原型”,这带有他本人十分典型..

拥有一个菜园,为何成了我们对城市理想生活的最佳想象?《菜园简史》,[法]弗洛朗·凯利耶 著,卫俊 译,北京大学出版社2022年9月版。让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau,1712—1778)在《爱弥儿,或论教育》里讲了这样一个故事。为了告诉学生爱弥儿什么是“所有权”,卢梭特意选了乡间别墅旁的一片菜园,让小爱弥儿在这里种蚕豆。在老师的陪同下,爱弥儿每天都来这里给种子浇水,观察植物的萌芽、破土和生长。随着植物的生长,爱弥儿也渐渐知道了什么是“所有权”。卢梭写道:..

手机废人:“已读不回”背后的不安2016年,神奈川县横须贺市、千叶县柏市等自治体推出了手机版的“母子健康App”,既电子版的母子手册(母子健康手册 )。这个App可以记录从孕妇怀孕到胎儿出生以及婴幼儿成长过程中需要经历的预防、接种等一系列内容。母亲不仅可以通过这个App将胎儿的B超影像、出生时的录像制作成相册,还可以与家人共享。只要将孩子的身高、体重输入App,即可自动生成图表,直观地展现出孩子的成长过程。此外,App还提供了各类信息,如定期推送..

年轻,且有两条腿,简直所向披靡星期天文学周五好,这里是「星期天文学」。也许有读者还记得这个名字,它初创于2016年,是凤凰网读书最早的文学专栏之一。这几年,我们与网络环境相伴共生,有感于其自由开放,也意识到文字载体的不易,和文学共同体的珍稀。接下来的日子里,「星期天文学」将以一种“细水长流”的方式,为纯文学爱好者设宴。这里推荐的小说家,他们持续而毫不功利的写作,值得我们多花一点时间,也补缀、延展了我们的时间。「星期天文学」第13辑,嘉宾是作..

为何在继母迫害女孩的童话中,父亲要么不在,要么不管?蓝胡子、强盗新娘、白雪公主、灰姑娘……几代人讲述这些故事,它们如此疯狂惊悚,又如此平淡日常。“格林兄弟开始立志为‘诗歌史’添砖加瓦,根本无意出版‘供人消遣的书’。后来,威廉·格林不知不觉响应起大众的需求和期待,格林童话越来越远离初版时的粗野和纯朴,内容逐渐净化、风格化、文学化,大人孩子都喜欢。”哈佛大学民俗和神话研究教授玛丽亚·塔塔尔带我们重回童年的魔法森林,重新翻阅格林童话的最初版本——《儿童..

如今打开一本书,有的注释篇幅甚至超过了正文作为书的读者,我们或许有个直观感受是,这几年注释的篇幅似乎比以前更大了。打开一本书,有的注释篇幅甚至超过了正文。这当然不是指整本书一大半都是注释,而是有许多书,翻看几页,会发现有那么一两页是满篇的注释。如果是尾注,放在书的最后,有注释的页数加起来几十上百也是可能的。这些繁多的注释,似乎以“高人一等”的姿态宣告我们没有能力读下去。而我们本身也经常以一本书有没有满篇的注释,来决定是看还是不看,背后的..

昨天我哭够了,今天心情好愉快啊今天我们如何养育孩子?是希望他(她)和自己一样成功,还是不要再走自己过去的老路?口头说着只愿他/她健康、快乐、幸福——事实上已是近乎完美的期许——而常因现实的落差而焦虑不已?……几乎每一对父母都终将面临这些难题。即便翻过了数百本育儿指南,身临其境时也可能依然手足无措。学者胡泳在新书《像树一样自由:给孩子们的信》中无意于找寻标准答案,却希望提供一个不焦虑的、直抵心灵本质的解题样本。书里没有“鸡娃”..