今年恰逢周碧初诞辰120周年,上海油画雕塑院于近日举行“大师之道——纪念周碧初先生诞辰120周年”系列活动,来自美术界、教育界的学者专家以及周碧初的亲属学生汇聚一堂,对周碧初的艺术成就、学术思想做了深入的探讨和交流。

“现在美术史要补正的东西有很多,厦门美专、新华艺专、决澜社、默社的活动,这些活动周碧初都活跃在其中,这些信息需要进一步补正,所有的看不见的周碧初文献与作品要做一个整理,才能让那些已经‘看不见的’成为‘看见’。”与会学者说。

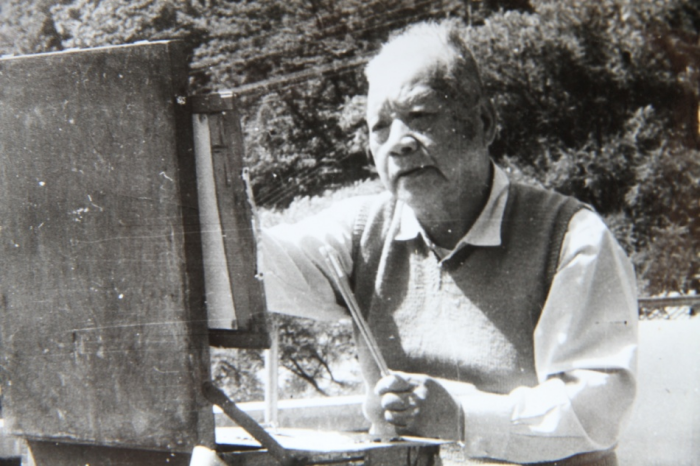

1980年代,周碧初在黄山写生

上海油画雕塑院“大师之道--纪念周碧初先生诞辰120周年”活动现场

周碧初(1903-1995)出生于福建平和,22岁时从厦门美专毕业后赴法国留学深造,考入巴黎国立高等美术学校,师从欧内斯特·洛朗( Enest Laurent )教授。洛朗是巴黎一位颇有名望的印象主义大师,教学严格而不失灵活,使年轻的周碧初得到绘画的系统训练,从而通谙法国绘画艺术尤其是印象主义绘画技法。周碧初在巴黎学习期间与徐悲鸿、颜文梁、吴作人等过往甚密,他们相互切磋画艺。1930年学成回国,先后执教于厦门美专、国立杭州艺专、上海美专、上海新华艺专。他要求学生注重现实,以大自然为师,发挥自己的创造力,发扬传统艺术的精华。

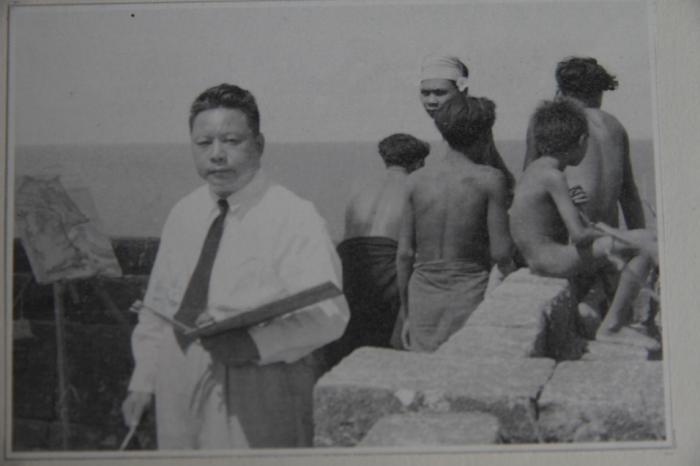

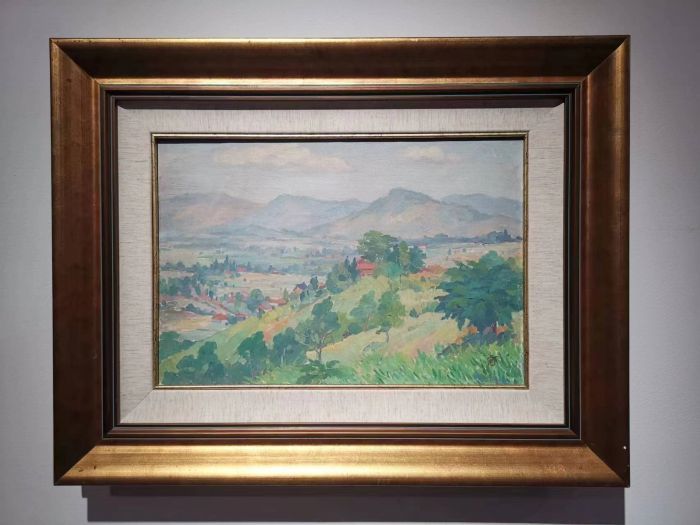

1950年代,周碧初在印尼写生

他曾侨居印度尼西亚雅加达十年,在那里创作了大量风景和静物画,那时可说进入了他的艺术鼎盛期,作品在海外如新加坡及印尼等各地多次展出,赢得很高赞誉。

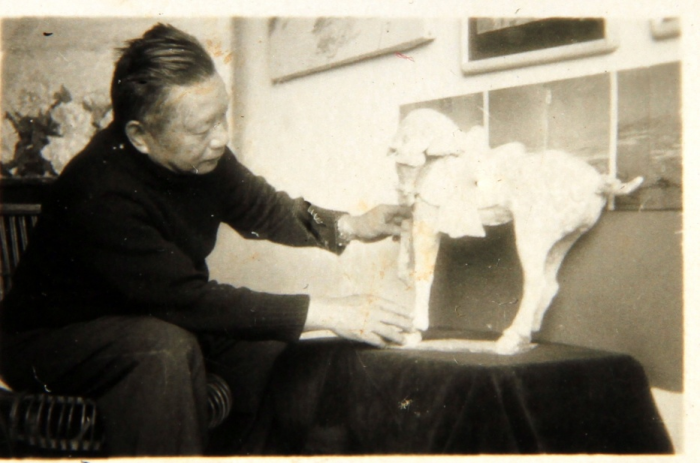

1960年代,周碧初先生在家作静物写生

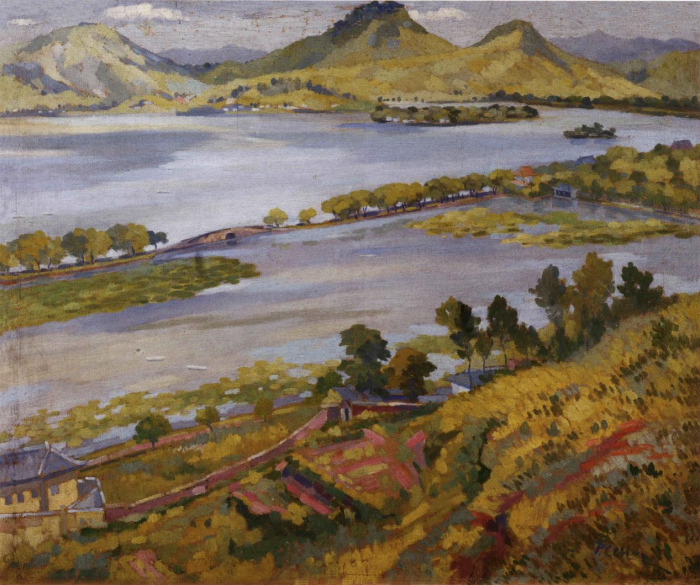

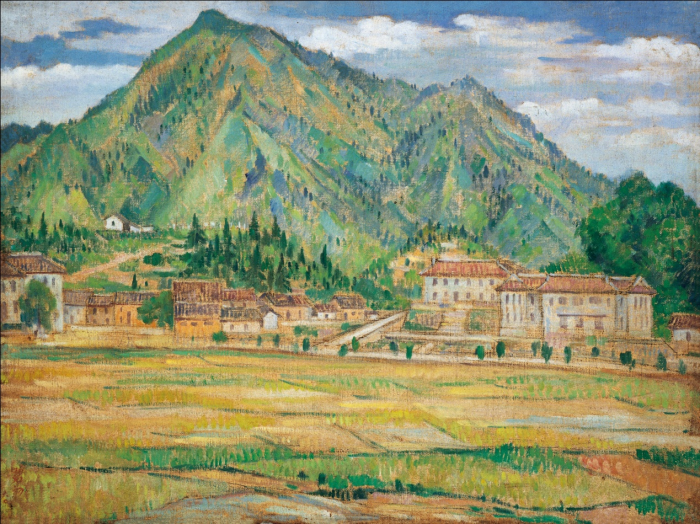

小三峡 1984年

周先生对自己的创作十分严谨而勤奋。1959年一回到祖国,他领略到“国有山河灿如锦”,于是奋笔作画,充满激情地描绘崭新的建设风光,还怀着对革命圣地十分崇敬的心情兴致勃勃地登上井冈山。年近花甲,他提着个画箱到处写生,不知劳累。他的足迹几乎踏遍全国各地名山大川,八十高龄还举步登黄山、武夷山,跋涉于漓江、太湖和长江……搜尽奇山异景作素材,创作出大量洋溢着爱国主义热情的油画作品。

他的作品最令人醒目的特点是放射着东方艺术的光彩,画家以娴熟的欧洲印象主义绘画技法和中国传统绘画以及他家乡民间刺绣的影响相融合,形成其独特的艺术风格。尤其是在他的晚年,画得更为豪放,信手挥洒,不拘细节,如《小三峡》、《牡丹》等一批作品。

“纪念周碧初先生诞辰120周年”学术研讨会现场

在“纪念周碧初先生诞辰120周年”学术研讨会现场,学者们围绕周碧初的从艺之路、油画艺术实践风格脉络、中国现代美术教育等角度进行了探讨。研讨会由上海油画雕塑院院长江梅主持。

“看不见”的文献,看得见的影响

上海美术学院教授、博士生导师李超发言的题目是《“看不见”的周碧初》,从上海美院近几年正在做的“中国近现代美术国际交流文献”国家重大课题入手,探讨该如何从宏观、基础研究、跨学科的角度来拓展研究周碧初。李超认为假如20世纪中国美术留下了十份遗产,1/3是实物状态存世的,1/3永远消失了,还有1/3也消失了,但是用另外一种方式——著录文献的方式替代了原物的存在。中国现代油画第一代大家和第二代的传承几乎就是中国现代油画史的主干。但由于战火无情,第一代的存世著录已经十分稀少,第二代的存世量更少。

如今可以通过线索找回一些东西,去接近还原历史,周碧初经历了中国第一代油画大家的突进和第二代油画家的培养。虽然他的存世作品也极其有限,但他的著录量在不断地获得新的发现。周碧初一生当中经历了很多群体的关系,如最早是厦门美专,然后到法国,留法回来以后又到新华艺专等等,可以说他是中国油画的开拓者之一。上世纪三十年代是中国油画的高峰,但高峰是怎么出现的?而且三十年代是一个非常笼统的概念。周碧初留法回来的初期,还没到三十年代,以他为代表的一群青年艺术家做了些什么?有什么作品?这些信息目前是缺失的。

西湖 1932年

李超团队通过基础数据库的整理,可以论证上海美术贯穿了整个高峰时期,贯穿了二十年代、三十年代、四十年代,并没有因为美术的重心转向大后方上海美术就一蹶不振。周碧初、颜文樑等优秀的留守艺术家,他们铸造了上海美术在四十年代新的历史高峰。不是所有的记忆都是国家记忆,起码要有五个特点:学术的策源、文化的集群、人才培植、影响传播和国际对话,而所有的这些周碧初都是亲历者、见证者。上海美术的国家记忆,周碧初就是国家级的、重量级的宝藏,他和他的“朋友圈”是开启这段记忆的钥匙之一。

李超提出,现在美术史要补正的东西有很多,厦门美专、新华艺专、决澜社、默社的活动,这些活动周碧初都活跃在其中,这些信息需要进一步补正。所有的看不见的周碧初文献作品要做一个整理,只有通过数据库和博物馆数字的建设,才能让那些已经“看不见”成为“看见”。要把周碧初的研究放在一个中国美术国家记忆的坐标点,建构成一个学术体系,从艺术的遗产到艺术资源的再生,从资源到资本的转换,才能够对于整个民族文化有一个切实交代,这才是真正地纪念周碧初先生。

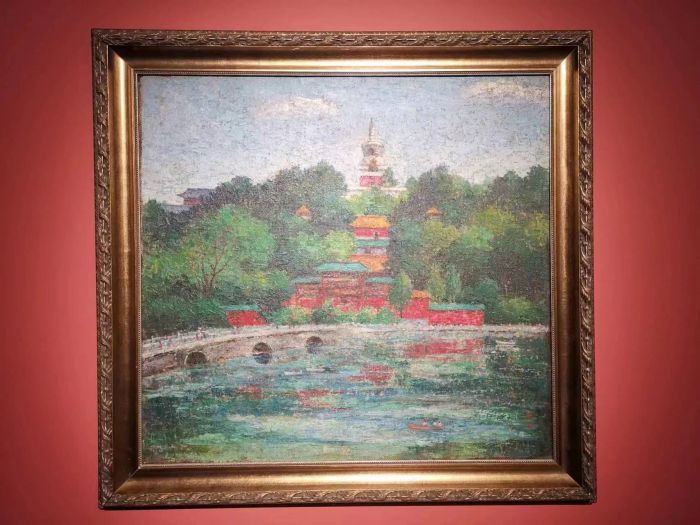

北海公园 1965年 展览现场周碧初作品

安徽省图书馆研究馆员董松则从周碧初、郭应麟在印尼的交往切入,带来了对福建现代美术整体的新认知,使外界得以重新审视福建在全国美术的影响和地位。

中国留法艺术学会名录上有一个名字“郭应麟”,很久以来他是艺术史上名副其实的“失踪者”。 他和周碧初一样,都是福建人,他于1931年-1932年在巴黎学习绘画,1933年回到国内以后在厦门集美学校和厦门美专任教师,1937年抗战爆发以后,他举家到南洋避难,后来到印尼,一直在印尼生活。1956年的时候,郭应麟参加了印尼的印华美术协会,并回到了祖国在国内举办了第一次的展览,在去世之前他要求把自己的画作捐献给中国。董松团队一直在追踪他的画作,到目前为止发现了17幅画作,其中3幅被中央美术馆里收藏,但是由于作者的原因一直没有得到重视。在2018年,他的3幅画作参与了展览,郭应麟才被得到认可和重视。

董松现场讲述周碧初、郭应麟二人同在法国巴黎学习美术的往事

通过对“失踪者”郭应麟的发现,董松进而发现周碧初的印尼时期生活对其绘画风格形成的重要性。通过时间线的对比,周碧初和郭应麟有过三次时空交集:第一次是1918年,两人同在厦门集美中学求学,但因为年龄年级的差别,二人交往相识的可能性不大;第二次是在1928年至1930年期间,此时二人同在法国巴黎学习美术,并且有照片能够证实,可以说这是他们二人真正意义上的第一次交集;第三次,是真正的第二次交集,1950年至1959年周碧初旅居印尼期间,此时郭应麟已定居印尼,而当时推动、资助周碧初去印尼的正是郭应麟的宗叔郭美丞。

可以说这段印尼时期对周碧初绘画风格的形成起到非常重要的作用。如果没有发现郭应麟,不可能发现他与周碧初的交集,也许我们会继续忽视周碧初的印尼经历,忽视这段经历对周碧初的重要性,忽视周碧初对印尼华人美术的影响,忽视郭应麟和周碧初对东南亚美术发展的作用。

董松认为,只有把郭应麟、周碧初放在福建美术家和东南亚华人艺术家群体中,他们在现代美术教育发展和传播中承担的角色和起到的作用才能显现出来。周碧初、郭应麟,相对于福建美术,是个体和整体的关系;福建相对于中国美术史,亦是个体和整体的关系。个体和整体都要有充分的观照,二者是相对的。

文化遗产类展览策展人菲利普•杰奎琳(Philippe Cinquini)所做的主旨发言《周碧初,巴黎国立高等美术学院的中国学生(1929-1930)》,呈现了百年前留学法国的中国学生详实的资料与文献,颇受关注。

印尼风景 1958年 展览现场的周碧初作品

“看不见”的中国画,看得见的中国风

澎湃新闻主编顾村言则关注到周碧初的国画创作及在油画民族化方面的实践和探索。周碧初曾说“油画要画出中国特色来,要画出我们民族的风格来,要不断探索、创新。”

“周碧初童年在古镇,旧居可以看到不少中国传统民间艺术,他对他的影响是深远的,在厦门美专时,他不光是学油画,也学中国画;而留学时期的导师洛朗教授不但在绘画技巧上对周碧初有很大的帮助,还引导他关注本民族的艺术传统,他对中国文物与民间艺术的喜爱是触目可见的。”顾村言说,周碧初后期的油画民族化的探索应该是非常自觉的行为,“晚年他一直坚持画水墨,喜爱画虾、葡萄等,这些中国画的实路对他油画创作的影响是很大的,可惜几乎从未见过周碧初先生的中国画,这也是‘看不见’的,如果能够展出与呈现会非常有意义。”

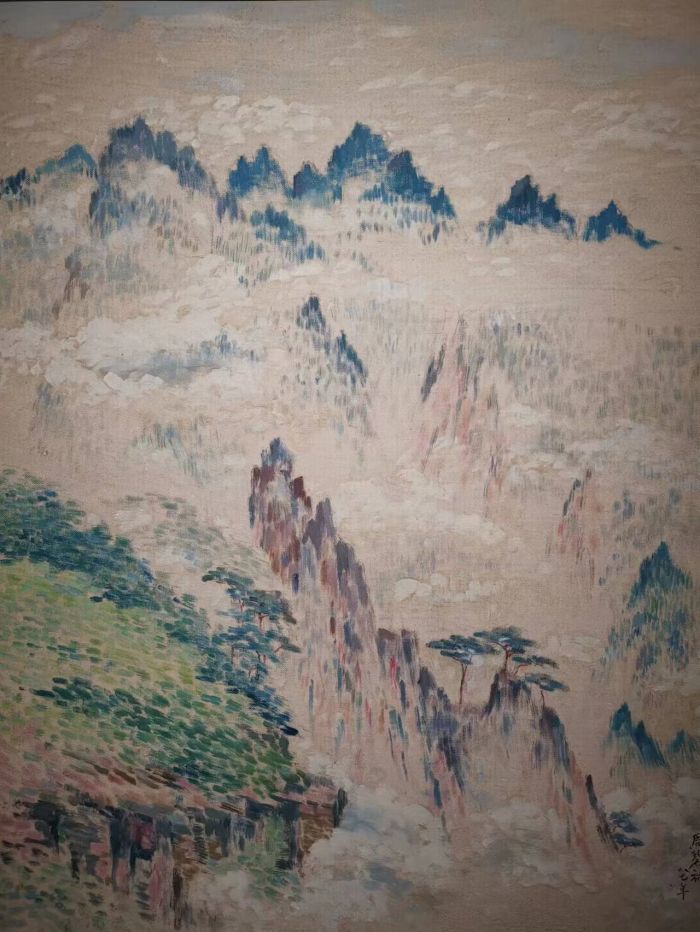

周碧初作品《黄山(局部)》1987年

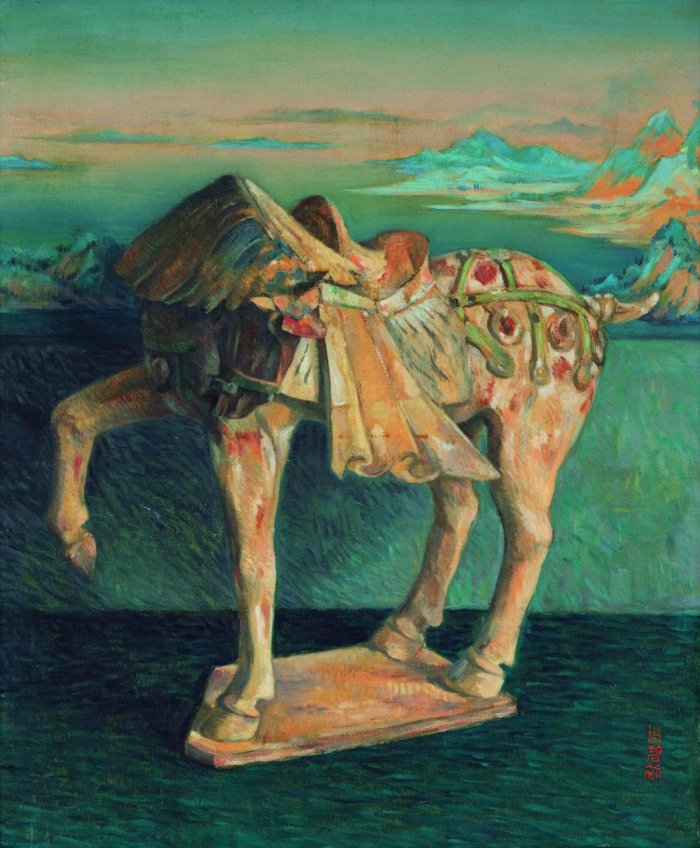

周碧初作品《陶马》 1962年

周碧初晚年的笔触大面积地融合中国传统绘画的用笔,更多地由“绘”变为“写”,很多作品注重线条的表现力,甚至可以感觉到枯湿浓淡。或见出唐宋人的写实,或见出明清写意的手法。顾村言说,“展览现场有一幅周碧初的《陶马》,是以唐三彩为创作原型,可见他对中国文物的喜爱,陶马背后的山水,是用油彩来画青绿山水,似乎是宋代《千里江山图》,这个探索很有意思;晚年的《黄山》,和刘海粟先生的黄山有异曲同工之妙,逸笔草草,见出中国气韵;此外,国画色调构图对他影响也很大,他的《桂林》《绍兴东湖》等画作里有很多传统文人画的影子,比如《鳜鱼与竹笋》的构图,还有黄酒,可以看到他的构图程式和‘扬州八怪’等中国画小品册页有很多联系。他画的螃蟹和酒让人想到他的友人唐云笔下的螃蟹与酒,还有《老南瓜》,以印象派手法为之,却可以读出中国笔墨的苍茫老劲;《新禧》所写则是他喜爱的民间艺术,独有一种恬淡平和的文人怀怀。”

周碧初作品《老南瓜》 1965年

西泠一角 1975年

《上海美术》杂志执行编辑李磊则归纳了周碧初的几个艺术创作高峰时期。20世纪30年代前留学美术学家有很多,比如徐悲鸿、颜文樑、吴大羽等等,他们背负着民族振兴的使命,是美术界率先“睁眼看世界”的一代人,这一时期西方美术也正值现代主义兴起之时,各种流派纷呈,包括周碧初在内的这一代美术家是用自己的眼睛去发现和感知,吸收了当时世界上最先进的美术思潮,归国以后他们也自然而然地成为中国新美术运动的主力军,周碧初曾先后在上海美专、新华艺专、杭州艺专任教,一直保有旺盛的创作激情,并且开创了多个艺术创作的高峰时期。

李磊提到第一个时期是学成归国旅居南洋时期,周碧初于上世纪30年代学成回国,1949年旅行写生并且举办画展,1950年由香港赴印度尼西亚在那里创作了一大批风景和静物画,进入了他的艺术第一个高峰期。

第二个时期是1959年周碧初离开印尼回国,到上海美专任教,1965年在上海油画雕塑创作室从事绘画创作,回到祖国的周碧初目睹了新中国一片欣欣向荣的景象,创作激情非常高涨,亲自带领学生到井冈山等地进行创作写生,并且教导学生要重视活动,将实践探索作为艺术创作的重要途径。与这一时期其他画家不同的是,他在进行主题性创作的时候,非常有意识地将西方的写实形式与中国的写意形式,西方的色彩语言与中国的笔墨语言进行了有效的整合和融合,使他的作品产生出一种独特的韵律感和装饰性,为特殊时代的中国油画增添了别具一格的面孔,这一时期的重要作品也比较多,包除了《井冈山》,还有创作于1963年的《春色》《浦江日出》,还有《北海公园》。

井冈山 1960年

第三个时期,是改革开放至晚年时期。上世纪80年代以后,随着国门的打开以及经济社会的发展,全社会形成蒸蒸日上的发展景象,周碧初也迎来他艺术上的集大成时期。经过长期的探索,他把自己的油画创作与中国画的神韵相结合,特别是把中国传统山水的用笔吸收到油画创作当中,笔触由紧实转为空灵,浓淡润燥,点线面的穿插运用形成了新的艺术面貌。这一时期他的油画创作既重视自然,又带有东方神韵和趣味,可以视作其油画民族化探索的一个新高度,这个时期的作品包括1982年创作的《黄山人字瀑》,1984年创作的《小三峡》,1986年创作的《东湖一景》,1987年创作的《黄山》等等都是他非常重要的作品。

早在1940年代,周碧初任教于杭州国立艺专时期,他就与潘天寿、郑午昌等有密切的交往,1943年的时候他还专门到北京面晤了黄宾虹先生,对中国画和西洋画展开很深入的讨论。由此可见,融合并贯通中西艺术是周碧初长期在思考的命题,他也很早就自觉有意识地开展这方面的研究和实践。

春色 1963年

上海油画雕塑院美术馆副馆长傅军分享了周碧初对油画艺术现代性的追求。傅军提到,中国美术进入20世纪,是从古代走向现代一个重要的历史转型阶段,而其中最大的焦点就是东西文化的交汇和融合,是西方的影响和中国的回应。中国几代艺术家置身于国际化的文化视域之下,披荆斩棘、执着坚韧,寻找中国艺术发展的全新路径。而中国近现代美术留学群体,更是其中的先行者、探索者和实践者。

周碧初留学法国的时光,对他艺术观念的形成、发展方向的选择、独立人格的坚守等都产生了持久的影响,可以说为他此后六十余年漫长艺术生涯提供了精神底色和动力源泉。尤其是油画艺术的现代性观念,基本是在周碧初留法期间确立的,并成为他毕生的追求。

二十世纪上半叶,现代艺术观念随着中国近现代美术留学群体与油画等西方艺术样式一起进入中国,经历了在一个传统社会、前现代社会里实现现代艺术的独特历程。现代艺术在中国并非一种“自发性”的艺术潮流,作为一种“外源性”艺术思潮,由于它的进入,很大程度上中断和改变了中国美术千百年来一贯的步伐。中国的现代艺术是在艰难曲折中经历了两次高潮,一次是20世纪30年代,另一次是20世纪的80-90年代。现代艺术首先体现在人的主体性上,主体性的核心是人本主义和人类中心主义。其次,体现在对客观事物的理性态度,现代艺术其实是一种艺术理性或者审美理性。

新禧 1966年

周碧初是中国现代艺术早期开拓者,他没有振聋发聩式的呼号召唤,也没有狂飙突进式的艺术主张。因此,表面上看,他不是中国现代艺术最激进的代表,但在思想观念、艺术品质、精神意志方面,傅军认为他是中国少数几位最坚定的现代艺术大家。理由有三,首先,他毕生追求艺术家的主体性,终生捍卫独立的艺术人格,不为时风所迫而屈从。在艺术的价值观念非常单一年代里,他明知从事主题性创作就能换回相应的艺术地位和社会名望,但他从未违背自己的内心意愿去作这样的妥协,他终其一生都在努力建构属于他自己的独特的艺术语言。其次,七十余年坚持对绘画本体语言和油画艺术现代性的深入研究,追求形式感、绘画性等这些形而上的审美理性,致力于艺术创造力的重建,而非挪用和移植。其三,他始终坚持对真实感知力的表达和捍卫。主体性、真实性和艺术理性,是他终生践行的艺术信条,恰恰也正是现代艺术的核心理念。另外,周碧初的艺术生涯足够漫长,他亲身经历了现代艺术在中国的两度高潮。因此,周碧初是以坚韧执着、百折不挠的创作实践和独立人格为油画艺术的艺术性在中国的发展做出突出贡献的艺术家,他的艺术探索之路是中国近现代美术留学群体中极具代表性的样本。

“纪念周碧初先生诞辰120周年”学术研讨会现场

在“纪念周碧初先生诞辰120周年”学术研讨会下半场,原上海视觉艺术学院教授、美院绘画专业学科带头人、历史画创作研究中心主任姚尔畅以《周碧初与中国近代西画材料技法研究》为题作了发言,艺术史学者、独立策展人尤永作了《语言作为方法——周碧初和他的时代》的发言,上海市美术家协会顾问、美术理论家朱国荣作了的《周碧初晚年风景画的别样风景》,华东师范大学美术学院副教授汪涤作了《周碧初与新印象派研究》的发言,文汇报创意策划总监、上海文艺评论家协会副主席张立行作了《周碧初:在都市文化漩流中坚守现代主义绘画创作》的发言,上海中国画院程十发美术馆展览部副主任季晓蕙作了《不似之似——周碧初与刘海粟油画里的中国意趣》的发言。

自由发言部分由上海油画雕塑院美术馆副馆长傅军主持,上海美术学院副教授、硕士生导师蒋英,上海视觉艺术学院美术学院教授林明杰,艺术评论家、策展人石建邦,新民晚报首席编辑吴南瑶,上海美术学院副教授、博士生导师、中华艺术宫(上海美术馆)副馆长马琳,周碧初先生的外孙汪涛等先后发言。上海市美术家协会秘书长丁设、上海艺术研究中心主任夏萍、上海市剧本创作中心副主任沈捷、上海油画雕塑院党支部副书记、副院长沈珺等参加此次学术活动。

,周碧初诞辰qq怎么恢复好友 120周年:让“看不见”成为“看见”相关:

他是王家卫御用摄影师,拍出了这些明星最真实的一面杜可风,澳大利亚籍摄影师。他的代表作某种程度上也是香港电影的代表作——《重庆森林》《阿飞正传》《花样年华》《无间道》《甜蜜蜜》……十八岁时,他当上海员离家出走,并借此环游世界。他像马可·波罗一样“达人所之未达,探人所之未知”,亲身经历着世界各地的山川河流、传闻习俗。在杜可风的梦想中,他最终要到达的圣地便是中国。20世纪70年代,历经千帆后,他终于来到了中国,并在香港中文大学学习中文,他开始与中国的音..

画中观器,看宋代家具的简约清雅宋代是中国文化发展的黄金时期,除了瓷器、绘画、诗词文章,家具同样是宋人美学的重要载体之一。宋代家具的发展,处于承上启下的历史地位,是明代和明式家具发展与演进的根本依据。其造型简约大方,格调高雅,其中⼀些家具形制具有明式家具都⽆法超越的美感。然而因年代久远,实物遗存少,宋代家具一直以来难以走进大众视野。近日,《画中观器——宋画里的家具》由浙江人民美术出版社出版,作者从100余幅宋画入手,基于图像、文..

小白丨《体面人生》:抓住真实世界的碎片《体面人生》,黄昱宁著,江苏凤凰文艺出版社丨读客文化这是一个时代渐行渐远的结尾?或是另一个时代貌似平静的开端?因为身处其中,我们很难看清。也许要有一个视角,滤去太多太杂乱的景观;或者时间之流中一个制高点,向前、向后都能看得更远些。黄昱宁可能恰好拥有那样一个视角:这个时代(假如真有这么个东西)开始之初,人们只会在懵懂中到处乱撞时,她仍是对世事似懂非懂的少女,就像《阿B》故事的叙述者,管亦心。她看见..

美军最高将领:乌反攻无法完全逐出俄军据俄罗斯卫星社9月17日报道,美军参谋长联席会议主席马克·米利表示,乌克兰发动的反攻无法完全夺回被占领土。报道称,米利在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说:“反攻尽管规模很大,有自己的战术目标,但存在一定限制。即使是目标完全达成,也无法完全逐出俄军,逐出俄军是泽连斯基更大的战略目标。”米利称,乌克兰当前的反攻是长期、艰难且血腥的。据悉,乌克兰的反攻始于6月4日。在反攻开始三个月后,俄总统普京曾表示..

俄司令:俄军曾跟踪1艘美国潜艇超9小时 美方未察觉据俄罗斯红星电视台网站17日报道,俄海军航空兵司令帕霍莫夫接受该电视台一档节目采访时说,俄太平洋舰队反潜航空兵今年3月在既定水域发现一艘美国潜艇并对其跟踪超过9小时,但美方没有察觉。报道称,帕霍莫夫在接受红星电视台一档名为“军事验收”的节目采访时透露了上述消息。“3月,按照(俄武装力量)最高统帅(普京)的指示,在海军总司令的领导下,太平洋舰队接受突击检查,期间反潜航空兵在既定区域发现一艘美国潜艇。可..

俄国防部:绍伊古访问伊朗 伊方展示最新无人机等装备俄罗斯防长绍伊古19日抵达德黑兰,开始访问伊朗。综合俄新社、塔斯社等多家俄媒报道,俄国防部20日发布声明说,绍伊古当天参观了伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队的军事装备展,伊方人员向其展示伊朗无人机、导弹系统、防空系统等装备。俄新社报道中还配有伊方人员向绍伊古展示武器装备的图片。据塔斯社报道,俄国防部称,军事装备展上展示的是伊朗最新型无人机、在伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队服役的导弹系统等,其中包括战术..

俄罗斯战略火箭兵举行演习 洲际弹道导弹部队密集机动据塔斯社9月20日报道,俄罗斯国防部宣布,俄战略火箭兵大规模首长司令部演习在斯维尔德洛夫斯克州拉开帷幕。报道称,俄罗斯国防部说:“塔吉尔导弹兵团参与的大规模首长司令部演习出动了3000多名战略火箭兵军人和约300件装备。”据俄国防部介绍,演习期间将演练在战斗巡逻路线上实施机动的科目,还将操练在积极电子压制条件下以及破坏侦察编队在部队驻扎区密集行动的情况下,对抗破坏编队和执行作战训练任务。俄国防部强调:“作..

俄国防部:亚阿在俄斡旋下与纳卡地区代表达成全面停火据俄新社20日报道,俄国防部称,在俄罗斯维和部队指挥部的斡旋下,阿塞拜疆与纳戈尔诺-卡拉巴赫(纳卡)地区的代表已达成全面停止军事行动的协议,该协议将在俄维和部队指挥部的协调下得到落实。据新华社此前报道,阿塞拜疆国防部19日发表声明说,当天在纳卡地区展开“反恐行动”,打击对象“仅限于军事目标”,阿方已向俄罗斯和土耳其通报相关计划。阿塞拜疆国防部还说,阿军使用精确制导武器打击纳卡地区的前线阵地和军事设施..

“飞行坦克”重出江湖?专家解读俄为何复产T-80据俄罗斯卫星通讯社近日报道,俄罗斯坦克生产巨头乌拉尔机车厂正在考虑重新量产T-80主战坦克。报道称,T-80主战坦克于1976年进入苏联陆军服役,是“世界首款第三代主战坦克”。究竟是什么原因促使俄罗斯重新量产这型冷战期间战功卓著的坦克?使用燃气轮机报道称,T-80坦克是第一种以燃气轮机为主动力的(量产型)主战坦克。军事观察员邵永灵介绍,也正因如此,才让T-80坦克拥有了高速机动能力和非凡的低温性能。因此,这型坦克又..

波兰总理:将不再向乌克兰提供武器当地时间20日,波兰总理莫拉维茨基表示,将不再向乌克兰提供武器。莫拉维茨基在接受当地媒体采访被问及是否将继续在军事上支持乌克兰时,做出了上述表态。此外,莫拉维茨基称乌克兰农产品强行推入波兰境内损害波兰农民利益,破坏了波兰农业市场的稳定,打压了粮价,迫使波兰政府出台限价措施,并最终实施了进口禁令。相关报道:对乌农产品禁令争端不断 乌克兰向世贸组织上诉乌克兰第一副总理兼经济部长尤利娅·斯维里登科18日表..