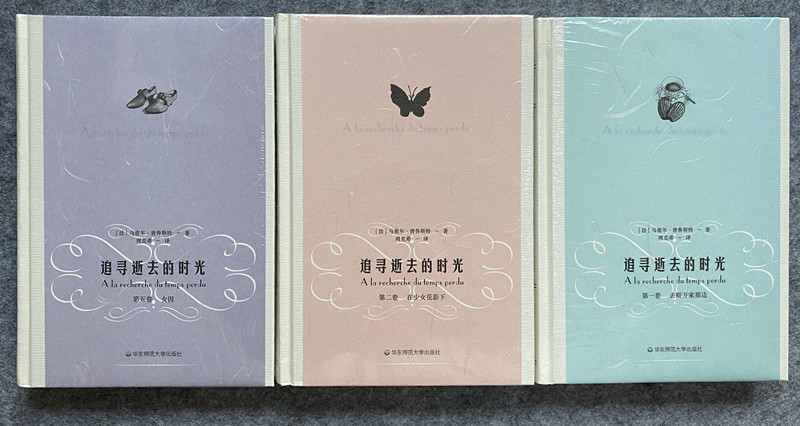

本文首发于《文汇报》文艺评论,经授权转载。作者周克希是《追寻逝去的时光》译者。

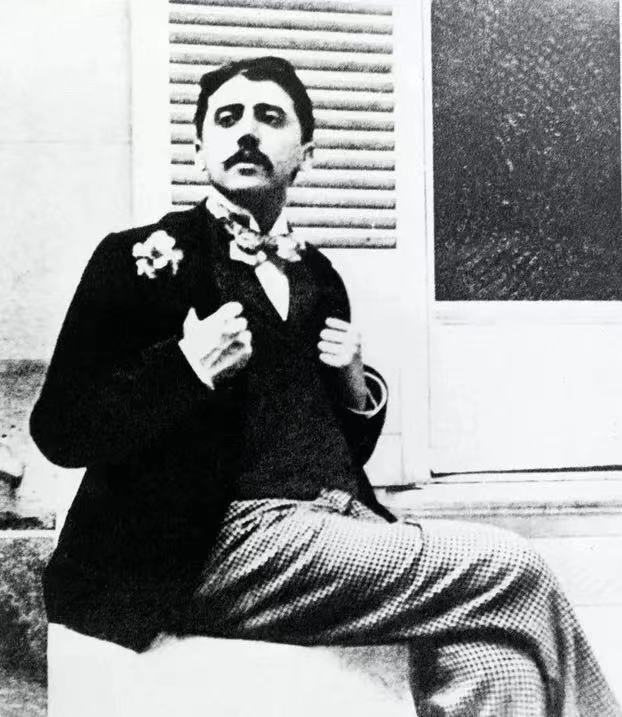

马塞尔·普鲁斯特(1871—1922)和他的长篇小说《追寻逝去的时光》在文学史上的地位,是世所公认的。正如法国作家莫罗亚所说,普鲁斯特发现并挖掘的不是“矿脉”,而是前人未曾发现过的“矿藏”。

这部小说还有一个人所共知的特点——长。法朗士有名言:“人生太短,普鲁斯特太长。”这是他在当龚古尔奖评委时,面对参选的《追寻》第二卷(《在少女花影下》)说的话——值得庆幸的是,这卷杰作最后还是征服了年迈的法郎士,赢得了他宝贵的一票。

所谓长,一是指体量大、篇幅长。整部七卷本的小说译成中文,约有250万字。二是指句子长。普鲁斯特给人的印象是特别喜欢用长句。据统计,全书中有三分之一的句子超过5行,有四分之一的句子超过10行。

它长,但是否冗长呢?作为一个译者,我的感受是“译前觉是,译后觉非”。翻译是最精细的阅读,我在第一卷译序中写过这种“觉非”的感受:“每译几段,我总会预感到前面有美妙的东西在等着我,那些无比美妙的东西,往往有层坚壳裹着似的,要使劲(常常是使出浑身解数)打开壳,才会惊喜地发现里面闪光的内容。”

但这种美妙,即便小说中的原型人物也未必欣赏。普鲁斯特年轻时,经常出入上流社交圈的沙龙,是沙龙女主人眼中可爱的“小马塞尔”。第一卷出版后,普鲁斯特送了一本到德·舍维涅侯爵夫人府上,事先知道是怎么回事的侯爵夫人恼羞成怒,终其一生不肯打开书来看上一眼。

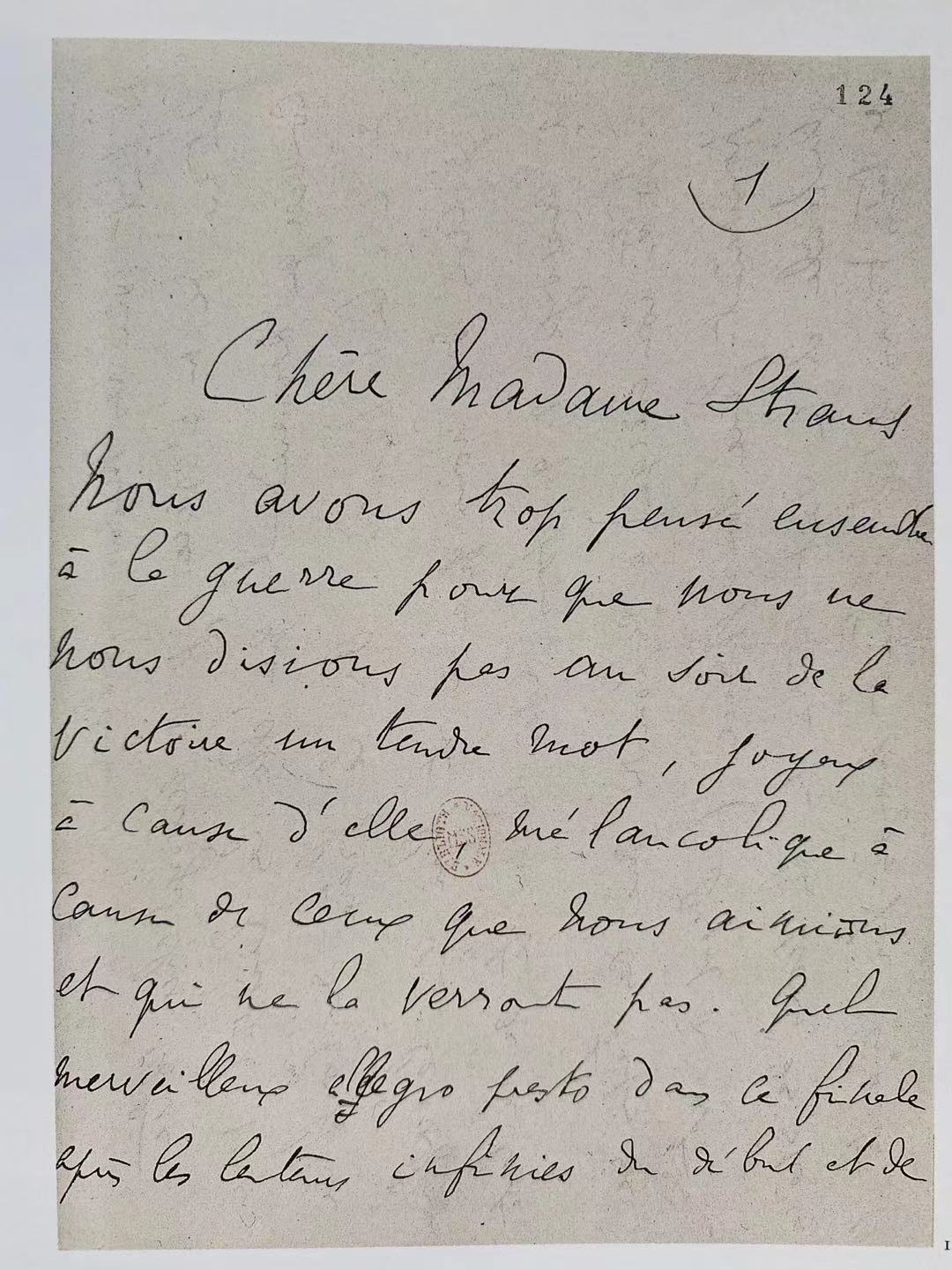

作家、编辑,也未必欣赏。第一卷迟迟未能出版,一个受命审读的作家说:“这部七百多页的稿子简直不知所云。它到底在讲些什么?它要把读者带到哪儿去?——我只能说我一无所知,无可奉告!”另一个出版社总编说:“我这人可能是不开窍,我实在弄不明白,一位先生写他睡不着,在床上翻来覆去,怎么居然能写上好几十页。”对此,普鲁斯特在给朋友的信上激动地说:“你把精神生活的体验,把你的思想、你的痛苦都浓缩在了(而不是稀释后加进)这七百页文稿里面,那个人手里拿着这文稿,却不屑一顾,还说出这种话来!”

最佳小说排名第一绝非浪得虚名,而我们缺的只是耐心

那么,小说到底好在哪里呢?这是个很大的问题。我仅从译者的角度,谈一点个人的印象。

普鲁斯特在第七卷中写道:文学写的就是真正的生活,或说唯一完全真实的生活——不仅是自己的生活,而且是别人的生活。主人公从贡布雷的家出去,有两条路:斯万家那边,意味着布尔乔亚、爱情、音乐;盖尔芒特家那边,意味着贵族世家、社交、绘画和文学写作。最后,两“边”交织在一起,作者就写出了这本把他精神生活的体验,把他的思想、他的痛苦都浓缩进去的“大书”。

普鲁斯特常说一句话:Allons plus loin.(让我们走得更远些。) 他写各式各样的人物、社交场众生相、人性的弱点,乃至静物、景色,都让人有“写尽”之感。即便是写一杯椴花茶,写家乡的一条河流、一池睡莲,都写得那么精彩、那么美妙。比如说,读写静物或景色的段落,我会想起柳宗元的《小石潭记》,想起张岱的《湖心亭记》,虽然语言截然不同,但那种隽永的风味,却是相通的。小说中,不同的人物说不同的话,这种声口毕肖的高超本领,使我想起《红楼梦》。他写临睡前母亲给小马塞尔朗读乔治·桑的小说,写马塞尔去剧场看拉贝玛的演出,写凡特伊的小提琴钢琴奏鸣曲和七重奏,写陀思妥耶夫斯基的“新颖的美”,都让我眼前一亮,心中充满感动。第一卷第二部“斯万的爱情”,写斯万对奥黛特的爱情从萌生到式微的过程,所谓爱情的嫉妒,真是给普鲁斯特写绝了。他写勒格朗丹的附庸风雅,常能使我发出会心的微笑。他对地名瑰丽的联想,让我惊叹,让我陶醉。他笔下的大作家贝戈特,大画家埃尔斯蒂尔,都让我感叹作者的笔力确非常人所能及。是的,他写得很长,但他写得这么丰赡,这么细腻,这么从容,甚至这么幽默,读这样的文字是享受,这样的长句不仅是必要的,而且是异常精彩的!

这部小说,什么都不缺,只缺一样东西:扣人心弦的情节。这恰是因为普鲁斯特无意于此——不去跟大仲马他们争这个活计。

这部七卷本的小说,在西方文学界评选最佳小说时经常排名第一,这绝不是浪得虚名。而小说中所有那些美妙之处,都要等待热爱文学、又有耐性和时间的读者来分享。

比如,整部小说开篇的这四十多页文字,展示了独特的写作手法,正如普鲁斯特所说:“这是一本非常现实的书,不过,为模拟不由自主的回忆,在一定程度上借用了回忆往事的形式,从而使它有了优雅的形态,有了茎秆作依托。”

众多人物、地方(他们或它们,会在以后的各卷中出现)在小说的屏幕上一一掠过:人物有爸爸妈妈,外婆和她的两个妹妹,女仆弗朗索瓦兹,斯万(在他身上,所费笔墨较多,为后面的“斯万的爱情”做了铺垫),姑婆,莱奥妮姑妈,德·维尔巴里西斯侯爵夫人,甚至热纳维埃芙·德·布拉邦(盖尔芒特家族传说中的先祖);地方有巴黎,贡布雷,巴尔贝克,冬西埃尔,甚至威尼斯。

写小说就是写语言,小说的魅力首先在于语言(汪曾祺语)。普鲁斯特的小说,把法语的魅力发挥到了极致。这四十多页中有好些段落,已经显示出普鲁斯特小说语言迷人的风格。这些段落,或以哲理的意味,或以温馨的情致,令人因折服而难忘。例如:一个人睡着时,时光的系列围绕在他周围;一旦这种排列发生混乱,记忆犹如高处伸下的援手,把他拉出这片虚无的泥潭。值得一提的是,把常人朦胧的感觉,用清晰的、带有哲理意味的语言表达出来,这是普鲁斯特常用的叙述方式;主人公“我”睡前等待妈妈的吻(动人的段落);斯万的来访(在长句的基调上,添上轻快、风趣的笔致);当然,还有那个有名的玛德莱娜小蛋糕的一大段描写。

还有好些句子,则是我心目中的金句。例如:“习惯,是位灵巧而又姗姗来迟的协调大师。”“我们的社会形象,是他人思维的产物。”“往事隐匿在智力范围之外,在智力所不能及的地方,在某个我们根本意想不到的物质对象之中。”“这一物体,我们能在死亡来临之前遇到它,抑或永远都不能遇到它,纯粹出于偶然。”“一切的一切,形态缤纷,具体而微,全都从我的茶杯里浮现了出来。”

一位失眠的先生,在床上想了这么多,写成精彩的四十多页文稿。这说明了什么?说明这位先生是位真正的大师。

翻译过程奇崛艰辛让人常感“一山放过一山拦”

大师的作品,通常都是难译的。

这部小说的翻译,首先难在句子的绵长、句法的精微。全书中最长的句子有394个法文词,2417个字母。至于一环套一环的从句,经常出现的同位语、插入句,以及让译者绞脑汁的代词、介词等“小词”,更会使你永远有“一山放过一山拦”之感。

而真正的难处,有时几乎是“只可意会不可言传”的。为了便于“言传”,下面举两个文字较短的例子。

全书第一句是 Longtemps, je me suis couché de bonne heure. 其中的longtemps是long(长)和temps(时间)的组合词。放在逗号前,短而干脆,但它的意思既不是“长期以来”,也不是“很久以前”。现在我译成“有很长一段时间”,意思对了,结构却很松散。这第一句,据说普鲁斯特是在反复修改了26遍之后才定下来的。我看到过其中4个不同“版本”。说句当不得真的话,longtemps译成文言文的“久矣”,倒有几分像。

第二卷的书名,原文是 A l’ombre des jeunes filles en fleurs,其中有三个关键词:少女,如花一般,在……的影子下。曾见过的中文译名有“在簪花少女身旁”(簪花,无端让人产生古代仕女的联想),“在少女们身旁”(“简洁”到略去了“如花一般”的含义)等等。为找一个恰如其分的译名,岂止“一名之立,旬月踟蹰”。第二卷我译了两三年,就断断续续踟蹰了两三年。最后终于找到了一个较为合适(至少我这么认为)的译名:“在少女花影下”。一旦找到,却又觉得稀松平常了,这正是所谓“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。

这位天才作家死前便预见了这部杰作的归宿

对普鲁斯特来说,写作是他人生最重要的内容。他在小说第七卷中吐露了他的心声:“真正的作品不会诞生于明媚的阳光和闲谈,它们应该是夜色和安静的产物。”内心强大的他,身体却很羸弱。他只活了51岁。在全部初稿的末尾写下“Fin(完)”的当年,他就与世长辞了。这部凝聚着这位天才作家人生最后十多年全部心血的巨著,问世后有过知音,其中的第二卷也得过龚古尔奖,但在各种思潮起起伏伏的很长一段时间里,它始终没有受到应有的重视。这一局面,直到1950年代才彻底改观。如今,它已被毫无疑义地公认为世界文学史上不可多得的经典。而当我们读到第二卷中下面这段话时,我们会惊讶地发现,这部作品的命运,仿佛是普鲁斯特早就预见到的:

“天才不愿看到周围的人群无视他的杰作,也许会对自己说,同时代的人缺乏必要的审美距离,为后世而写的作品理当留待后人去读,有些画站得太近没法欣赏,不就是这个道理吗。其实,他何必这么软弱,唯恐人家对他评价不公呢,评价不公是不可避免的。天才的作品之所以难以立即为人所推崇,就因为写出这样作品的人是特立独行,和常人不一样的。这样的作品,总是先培育出为数极少的知音,然后才拥有一个人数较众的读者群。贝多芬的四重奏(第十二号、十三号、十四号和十五号)历时五十年才孕育、造就了一批贝多芬四重奏听众,从而(跟所有杰作的情形相似)取得一种突破,即便不说让作曲家的价值为世人所公认,至少形成了一支有欣赏水平,亦即真正喜爱它们的听众队伍——而在作品问世之际,这样的听众是寥若晨星的。所谓后世,就是作品的后世。作品应该为自己创造后世。倘若把作品封存起来,直到后世才公之于众,那么就这部作品而言,这样的后世就不是后世,而是同时代的一群人,只不过是生活在五十年以后罢了。所以,艺术家若要让自己的作品走上自身的轨道,就不能把它藏之名山,而必须让它行之于市,直至遥远的将来。这个将来,才是杰作真正的归宿。”

我们的当下,就是普鲁斯特所预言的将来,就是他要为自己作品创造的后世。这样的经典是不朽的,是值得我们每个人用自己的方式去试着阅读的。

作者:周克希 翻译家、《追寻逝去的时光》译者

编辑:徐璐明

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

,普鲁zz 斯特早就预见了《追忆似水年华》的命运相关:

彻底决裂!大巴黎长文指责,姆巴佩霸气回击,破坏规则者终被反噬从小甜甜到牛夫人,姆巴佩与大巴黎的关系从甜美到破裂,只用了1年时间……不到。2022年夏天,大巴黎以颠覆转会规则,破坏足球生态的方式强行留下了未来的足坛一哥姆巴佩。那时的大巴黎,意气风发,舍我其谁。不差钱的大巴黎,信奉的是金钱万能的准则,那份足以颠覆足坛认知的合同,白纸黑字,字里行间,正面反面都透露着一股铜臭味儿。靠金钱维系的希望,终归有点不靠谱。续约合同的笔墨都还没干,姆巴佩就瞅着大巴黎给的合同,..

从牧场走进球场 巴达玛斯仁的足球情缘今年28岁的巴达玛斯仁来自内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河镇。 白天他在广阔的草原上照料牛群,傍晚就换上球衣,来到镇上的球场和朋友们一起享受足球时光。放牧与踢球是他生活的主旋律。 受当地浓厚足球氛围的影响,巴达玛斯仁从高二开始练习踢足球。大学时,他作为校足球队的主力参加过大大小小的比赛,并获得许多荣誉。从兽医专业毕业后,巴达玛斯仁回到家乡的牧场放牧,也时常帮邻居们照料牲畜。 2021年,巴达玛斯仁..

钱锺书的“围城”意象:从婚姻到人生万事张文江先生的《钱锺书传》按时间顺序将钱锺书的一生划分为早年生活和求学、意园神楼、沧浪之水、槎通碧汉、群峰之颠五个阶段,将经历与著作交织考索,做出自己的解读,尤其从结构系统的角度分析了《管锥编》《谈艺录》《七缀集》等著作,本文是关于钱先生著名的“围城”意象的解读,澎湃新闻经上海文艺出版社授权发布。钱锺书一生有着多方面的成就,其大类有二:作家与学者。如果作为学者的钱锺书可以用《管锥编》《谈艺录》为代..

“要热爱今天的生活,何须等到世界末日”作家的疾病与创作疾病,是世间一种无法回避的不幸,对于人而言,它像一个坐标,让我们衡量生与死的刻度。疾病,特别是精神疾病,几乎成为了作家本人和其文学作品形象的重要组成部分。夏洛特·勃朗特患有头痛,乔伊斯和博尔赫斯的眼睛都几近失明,伍尔夫、布考斯基患有双相障碍,瓦尔泽长期经受幻觉和焦虑的困扰;而所有作家中,患有肺痨的名单可能最长——约翰·济慈、凯瑟琳·曼斯菲尔德、乔治·奥威尔,劳伦斯等等。但或许正是因为处于疾病中,..

“闷罐”中的杜甫、骑鲸者或黑猫的瞳孔:张进步诗歌印象文|霍俊明每次见到张进步我都格外开心⸺实际上近两年我们才开始真正交往,白白胖胖的他显得非常可靠,“我怕累:我慵懒、多汗,爱坐在树荫下发呆”(《秋日登两髻山》)。于众人中他又总是处于呵呵微笑的呆萌状态。但是,在诗人和语言世界的层面,已经写了二十多年诗歌的张进步显然就是另外一番面貌了,甚至令人惊异。比如这本诗集名之为“我,一个驾驶蝴蝶的人”就显得另类、大胆、漂移、狂想,“把越来越沉重巨大的内心/挖空..

猫是一种想起来就让人有些悲伤的动物 | 马亿《游荡者》是90后作家马亿的首部小说集,该书主要讲述了业余摄影爱好者张展的失踪,以及其前室友根据他的日记和摄影作品寻找他的故事。小说集由12个短篇集合而成,拼贴出了一副当代青年人的精神面貌群像。本文摘选的是该书的第三个短篇《21楼的风景》,小说探讨了关于梦、猫、生存、过往等话题,最后,我们会发现,“我们都满足了他人某部分的游戏需要。所以我们出现在别人的生命里。”马亿,1992年生于湖北黄冈,现居北京。小说..

石与心:夏目漱石的爱与哀愁然而,过去的一切都像梦一般从眼前消失了,剩下的只是一片大地。——夏目漱石《道草》漱石研究卷帙浩繁,我不想对此赘述。我倒是希望能给广大读者呈现漱石作为鲜活个人和情感丰富的艺术家的一面,一起靠近和感受漱石这个人。——约翰·内森《夏目漱石传》漱石仿佛用望远镜去回看一般,尝试将那四十年如电影胶片一样快放了一遍。如此一来,明治时代的元老也不过成了“虫豸”一样渺小的东西,明治时代的四十年也不过一瞬而已。——..

“平权行动”违宪:大学录取的公平正义是什么?6月29日,美国最高法院裁定哈佛大学和北卡罗莱纳大学基于“平权行动”(Affirmative Action, 又译“反歧视政策”)的招生违反宪法。“平权行动”主张少数民族和弱势群体在入学、就业中收到优先照顾,自推出时起就广受争议。本次裁决为实践了近六十年的“平权行动”画上了句号,首席大法官罗伯茨在裁决意见书中称:“学校必须考量学生的个人经历,而不是种族。”而反对该裁决的自由派大法官在意见书中写:“在法律上认定的不分..

夏天到了,谁会嫌T恤多呢1920年,T-shirt 第一次作为正式词汇出现在韦氏字典里。也是这一年,菲茨杰拉德在小说《人间天堂》里描述了叛逆青年布莱恩前往预科学校的行装:“六套夏天穿的内衣、六套冬天穿的内衣、一件运动套衫或者叫T恤衫、一件针织套衫、一件大衣、冬天的衣物等等物品。”——据说,T-shirt 这个叫法就是由此传开的。作为一块流动的公告牌,T恤乘载着各种信息:人生哲学、经济状况、婚恋意识、性取向……感染上艾柯所谓“自我意识流行病..

林峥谈近代北京公园及其文学文化想象林峥(章静绘)公园是十九世纪中期西方为因应工业革命带来的城市问题而创造的产物,它是现代都市之心,是城市规划中始终挥之不去的乌托邦理想。在中国,“公园”一词古已有之,指称的却是官家园林,与西方public park的概念完全不同。中山大学中文系副教授林峥的《公园北京》考察公园作为一个新兴的西方文明装置如何进入近代北京的过程。以公园为视角,该书呈现了晚清至民国北京政治、社会、历史、文化、文学诸方面纷繁复杂的变..