近两年,听播客成为中国社会一股新的流行现象,这也经常被媒体和学界评价为“听觉文化”的一种“复归”。在听觉文化的脉络里,广播在某种程度上是播客的前身,不论中外,如今的知名播客的主播常常有广播从业的经验,还有的播客直接脱胎于各类调频广播节目。时至今日,数字化浪潮席卷媒介领域早已不是一年半载,“广播已死”的说法,就和“报纸已死”的论调一样,似乎也已经不是什么稀罕的话题。

不过,质疑的声音一直存在。就在本月初,英国《新政治家》报的一篇报道指出,尽管视听流媒体越来越强势,但如今仍然有接近九成的英国成年人每周收听传统的广播。这个比例接近1999年的统计,《新政治家》称,当时的数据显示,有89%的同年龄段人士每周至少收听一次广播。

本期“读刊”就此讨论以下话题:英国的地方电台如何得以“复兴”?相较于新兴的流媒体,传统广播具有哪些难以被替代的优点?媒介的特征如何在新旧形式之间发生有趣的循环?

撰文| 刘亚光

“陪伴感”:广播的人格化属性

图片来源:improvepodcast.com

“在我看来,广播媒体的消亡在历史上曾经出现过多次,但却没有一次成为事实”,英国媒介巨头Bauer的首席内容官本·库珀说道。

传统的广播曾经历过磁带、音乐电视、互联网等多种新媒体的挑战,但依然没有消失在大家的视野中。 库珀表示,而它最近的对手可能是和自己极为相近的播客,播客不仅在内容上有着更高的垂度,也更方便围绕自身主题构建社群,更契合新时代的生活节奏和文化特征,尤其受到“Z世代”的欢迎。

已有许多报道都显示,疫情期间,播客迅速成为最重要的媒介之一,在沟通情感、建立联结、获取信息等各个层面都发挥了极为重要的作用。 Digital Music News的文章中,纽约大学学者拉里·米勒(Lary Miller)表示,传统广播行业正被“Z世代”的年轻人抛弃,流媒体平台成为企业更为青睐的收入来源,汽车制造商也已经开始在仪表盘上边缘化收音机的设计。

不过,即使面对播客的挑战,传统广播依然顽强坚挺。据英国官方广播数据机构Rajar的数据,即便在过去十年里,使用车载调频广播的比例一直在增加,但仅占所有广播播出小时的四分之一。即使在新冠疫情大流行之前,60%的传统广播用户都是在家中收听。

这篇文章指出,传统广播电台的生命力依然有一些难以被撼动的基础。其中很重要的一点是媒介的可及性。根据Rajar 的说法,即便在本世纪初曾经历过一阵收听率的小幅下降,传统商业广播仍然每周能覆盖超过一半的人口。马里兰大学的《响尾蛇报》2019年的一篇文章也指出,在相当大部分的人群中,并未培养起频繁使用互联网的习惯。Jacobs Media的采访调查显示,只有16% 的受访者认为老式的AM/FM 收音机最终会被数字媒体平台所取代。当然,大量的传统广播目前也在进行着数字化的转型,以适应新的媒介渠道。

Medium的文章给出了另外的一些解释。媒体学者Tiffany Eurich认为,人类通过口头讲述来传递信息和情感的古老历史,使我们对声音有持久的迷恋和依赖,这使得声音媒介难以短时间内消亡。此外,在一个视觉信息频繁轰炸我们的年代,声音媒介给我们的注意力提供了一种必要的缓冲。音频传递的信息相对于视觉信息更能给予人想象的空间,“当你在‘听’故事的时候,你可以充分地运用想象力填补那些信息的留白,也可以通过音调、语气的细微差别去捕捉到很多言外之意”。

不过,这可能只是很表层的原因。就像库珀在《新政治家》文章的最后强调,在过去的两年中,广播带给人最重要的激励是建立强烈的陪伴关系。“在疫情的封闭状态中,人们希望使用的媒介有一种坚实的陪伴感,能让人感受到自己的生活是被关注和被在意的”。而相对于Spotify流媒体平台上标准化录制的节目,传统广播的即时陪伴属性可能更强。这被接受采访的内容从业者Rebecca Frank称作广播的“人格化”属性——它会让你感觉到在和一个活生生的人见面。“我们发现,最新的流媒体服务 (不论是播客还是视频) ,它们都希望能‘复制’广播所具有的这种人性的元素”。

图片来源:英国《新政治家》网站

“讲故事”:消灭不了的人类冲动

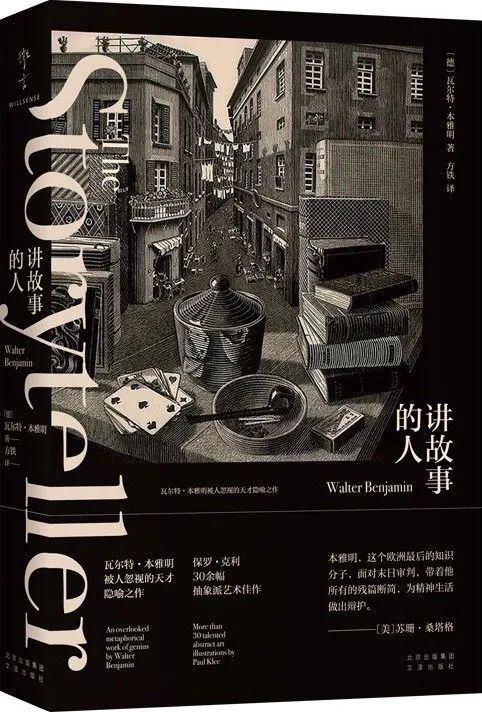

早在2018年,《纽约客》杂志曾经刊登过评论家Rebecca Mead的一篇有名的长文,讲述“播客为何诱人”,这篇文章其实注意到了同样的问题。Mead认为播客的精髓在于“讲故事”。文章的开头提到了本雅明的《讲故事的人》,在这部名篇之中,本雅明不无忧心地指出“讲故事”这门技艺正在成为现代化的牺牲品,一个典型的例子是伴随着技术发展的信息全球化,信息拥有了标准化、权威的形式,也能迅速地抵达读者——尽管它的形式并不一定保证它能比故事更“真实”。

《讲故事的人》,本雅明著,文津出版社2022年1月。

现如今,“讲故事”的冲动并未被现代化消灭,而是在播客媒介中复归,也充分印证了学者尤瓦尔·赫拉利的观点。在畅销书《人类简史》三部曲中,赫拉利再三重申讲故事对于人类文明发展的重要性。甚至认为叙事的能力构成文明发展的根本动力。Mead列举了不少著名的播客栏目,都以“讲故事”为其核心。例如2014年由Sarah Koenig创办的“Serial”,就是通过播客的形式来追踪1999年的一起校园谋杀案。其亮点在于Koenig不仅展示了整个调查的过程,也展示了她全程的心理活动,这些情绪是播客之外的媒介无法记录的。文章称,“记者展现出的心理折磨过程很多时候才让Serial成为一档不得不听的节目”。

Mead还提到,这档节目有一个明显的语态上的特点,即其中的语言表达充满着“不确定感”、犹疑、且是“非正式”的。在文字媒体上,这或许是表达的劣势。但在收听播客的私密情境中,作者认为这非常有助于唤起人们的情绪跟随,并沉浸于播客传递的故事中。在这个问题上,Mead还提到了关键的一点,即传统的公共广播电台对现在的播客表达方式的影响。

她认为,《这种美国生活》 (This Amrican Life) 这档传统电台节目塑造了这种表达方式。这档节目由Ira Glass主持,它的叙述和谈话方式“松散、个人化、甚至是经常出错的”。但这非常接近前文提到的广播的“人性化”,也很像日常生活里聊天的状态。1999年,记者Marshall Sella 就曾在《时代》杂志上撰文称,格拉斯的节目有一种“令人不舒服的亲密”——这看起来也并非是一种批评。Mead指出,这种话语模式,现在已成为某种播客的“陈词滥调”。

图片来源:美国《纽约客》网站。

不只是“广播”:

一个媒介考古学视角

我们可以在此做一个略显武断的判断:尽管媒介形式始终在更迭,但某些交流的需求和渴望,依然会不断在媒介上重现——比如广播的这种“人性化”属性。这或许也可以解释广播这类“旧”媒体生命力的本源。

从现在流行的媒介考古学观点来看,媒介的特征确实经常会在新旧形式之间出现这种有趣的循环。比如2020年,著名媒介学者列夫·马诺维奇的《新媒体的语言》中译本出版,马诺维奇在书中同样提到了一个数字电影的例子。构成传统电影的大多数内容,其实是镜头前的现实——即使经过了精心的布置。而对于数字电影来说,实拍镜头远不是最终的成果,而仅仅是原始素材,后期需要在计算机上进行复杂的加工。而这个过程反倒更类似于某些“前电影”时代的工作,比如“默片”的手工上色。马诺维奇在此犀利地表示:“我们通常把计算机化等同于自动化,而现在结果却恰恰相反:曾经使用相机自动记录下来的内容,现在却需要一帧一帧地被画出来”。

无声电影(“默片”)时期的代表作品《摩登时代》 。

从这个意义上,类似“广播之死”的论调或许会被反复提起,但却不太可能很快成真。毕竟,人们或许对某类媒介并无特殊的执念,但对“人性化”的陪伴和故事是有执念的。福布斯的一篇文章曾讨论过许多“旧媒介”在当下的处境。在音乐产业方面,尽管数字音乐市场增长迅速,但索尼的一位前销售经理McCarty发现,黑胶唱片这种古老的音乐媒介在过去十年中销量实现了两位数比例的增长。“一些人天生有收藏的需求,这种收藏包括物质性的”,McCarty表示。

同样的例子也体现在阅读领域。2021年7月,《文学报》的一项针对英国2000名成年人的研究显示,尽管电子阅读器日趋完善,接近三分之二的读者也更偏爱读纸质书而非电子书,而其中46%的人认为最主要的原因是喜欢“翻页”的感觉。在《多伦多星报》2020年于加拿大的调研中,受访人里“只阅读纸质书籍”的比例高达56%。心理学家埃琳娜·图罗尼在接受《文学报》采访时表示,阅读不仅是脑力活动,更是与身体经验高度相关的活动。“电子阅读器可能消除这些身体感官记忆——封面的图案、书的大小、形状、字体等”。可能正是它们使得纸质书一直葆有旺盛的生命力。福布斯的文章开头便称:尽管媒介形式的转变十分迅速,但我们能广泛观察到我们曾经最喜欢的媒介的持续存在——大概是因为我们需要“生活”。

关于广播,前文提到的Mead的文章还提到了一个重要的问题,即Glass的节目还提供了一种不同“类型”的声音——一个“敏感、犹豫不决”的男性声音。而在此前,公共声音中的男声常常是非常符合传统的“男性气质”的,声音洪亮而坚定。其实并不仅仅是声音的性别特征,Mead认为,播客这种媒介为我们生活中的公共声音提供了宝贵的多样性——曾经无法发出的很多声音更容易抵达美国人的耳朵,有色人种、边缘化人群,都能通过播客这种形式构建属于自己的小共同体。

图片来源:英国《卫报》。

这种“声音的多样性”也包括空间上的多样性,不过,对于广播来说,这种多样性可能正在受到侵蚀。《卫报》2020年的两篇专栏文章就曾报道过英国“地方性广播电台”消失的现象。当时,Bauer集团宣布将近 50 个英格兰地区的地方广播整合到一个全国性的网络中,如约克郡的大教堂 FM 和西米德兰兹郡的 Signal 107 等电台节目,将被伦敦统一制作的节目所取代。《卫报》评论称,相较于地方报纸的关停,地方广播的消亡是一种“安静的衰落”,似乎被视为更“理所应当”的事情。

尽管我们不必太担心“广播之死”,但这种“声音多样性”的危机确实也值得重视。《卫报》的文章就认为,尤其在新冠病毒流行期间,地方广播提供了最接近于人们生活场景的陪伴和社会支持,这可能是全国性的广播难以替代的。这些地方电台的主持人使用的语言可能还带着口音,地方社区的听众收听起来会更亲切。文章还认为,媒介集团的大规模整合在一定程度上改变了人们生活的“声音景观”,地方独立广播的消逝也意味着一种“独特声音”的同质化。这也可能从长期上影响人们的“地方感”。“身处一种愈发忙碌、断裂的文化中,地方性的广播会为你提供一些真正独特的东西。听到电波中传递的方言口音,你会被从世界各地传送回那个对你来说真正有意义的地方,寻回宝贵的,对‘家’的认同感。当它消失的时候,我们肯定会想念它”。

参考链接:

https://www.newstatesman.com/business/2022/04/in-with-the-old-how-radio-is-beating-streaming-at-its-own-game

https://www.newyorker.com/magazine/2018/11/19/how-podcasts-became-a-seductive-and-sometimes-slippery-mode-of-storytelling

https://www.digitalmusicnews.com/2017/08/31/radio-dead-musonomics-study/

https://www.forbes.com/sites/capitalone/2017/10/18/media-misconceptions-is-traditional-media-dead-not-even-close/?sh=479e0899723b

https://www.theguardian.com/media/2020/may/27/local-radio-regional-stations-england-bauer-rebranding-national-network

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/10/local-broadcasting-regional-radio-tv-shows-local-communities

https://improvepodcast.com/storytelling-in-podcasting/

本文为独家原创内容。作者: 刘亚光;编辑:李永博;校对:。

,从传统电小说txt免费下载 台到播客,听觉前言是若何“复归”的?相关:

北京的人力车夫与平易近国初期的城市公共规模1980年代中期开始,以罗威廉(William Rowe)《汉口》两部曲的发表为标志,美国汉学界一度出现过一种研究倾向,关注中国近代政治、社会转型过程中公共领域、精英自治运动乃至“市民社会”的出现过程。在这一研究趋势中,最常被提到的著作有五部,分别是:《汉口:一个中国城市的商业和社会(1796-1889)》(罗威廉);《汉口:一个中国城市的冲突和社区(1796-1895)》(罗威廉);《精英行动主义与中国政治转型:浙江省,1865-..

不知道干什么,就到山里去吧《深山已晚》的作者、散文家傅菲于2013年深入武夷山北部余脉——荣华山和浙闽群山等原始大山区,客居一年多,和大自然亲密相处。在这本书的后记中,他这样写道:“我承认,我是一个热爱孤独的人,崇尚自然。深山,或许是我最好的归处。尤其自入中年之后,我对深山,对人世,有了更深的认知。热爱深山,不是避世遗立,而是问道自然的法则,尊重生命自然的伦理…… 处于武夷山北部余脉的荣华山,山峰延绵,闽江之源南浦溪绕山奔流..

威廉·卡洛斯·威廉斯 | 阿谁让购物单酿成诗歌的人“它是诗吗?”1957年,美国最为尖锐的记者之一麦克·华莱士拿出了一首诗歌,当面质问威廉·卡洛斯·威廉斯。华莱士举例的是一首威廉斯经典的诗歌——“两只野鸡/两只野鸭/一只从太平洋里/捞出来二十四小时的大螃蟹/和两条来自丹麦的/鲜活急冻/鳟鱼……”——一段可能出现在任何家庭的冰箱上、但其实几乎不会出现的清单文字。对此,威廉·卡洛斯·威廉斯的解释是,它就是一份购物单,但如果将它进行有节奏的处理,从而让读者忽略..

《帕特森》:新内容,新说话,新节奏,新形式威廉·卡洛斯·威廉斯(1883-1963)一辈子以医生为业。他白天行医,晚上写作。除了外出求学,他一辈子都生活于新泽西州的一个小镇卢瑟福;他在此出生,长大,在此行医工作,在此结婚生育孩子,在此写作,最后也在此死去。他过着最平淡无奇的小镇中产阶级生活,除了写诗之外。他白天努力工作,就为了晚上好写自己的诗。他不以写作谋生,就为了能自由地写作,想写什么就写什么,想怎么写就怎么。他写一种本地生活的诗。写小镇的普..

汪曾祺:只若是书都可以读,哪怕是一本老黄历古人云:“开卷有益”。有人反对,说看书应有选择。我觉得,只要是书,翻开来读读,都是有好处的,即便是一本老年间的黄历。——汪曾祺下文经出版方授权推送开卷有益大概在我十一二岁的时候,一年暑假,我在我们家花厅的尘封书架上找到一套巾箱本木活字的丛书,抽出一本《领表录异》看起来,看得津津有味。接着又看了《岭外代答》。从此我就对笔记、游记发生很大的兴趣。一直到现在,还是这样。这一类书的文字简练朴素而有情致,..

穿越到唐朝的画中过春天旧时画作是我们了解古代的直观资料,我们不必再借助文字想象古人的生活。下文作者郑毅选取了三幅唐朝名画,从画中题字等元素细细解读画中之意。杨贵妃的姐姐——虢国夫人春天出游的情形是怎样的?贵族仕女也要劳动?山水画中又体现了唐人的何种意趣?赏析完三幅画,唐朝的人物、山河、春景都在眼前生动起来了。本文摘选自《博物馆里的大唐之美》,经出版社授权推送。壹·春天里的约会《虢国夫人游春图》一幅画,画在纸上或者绢上..

启蒙行为对女性是不友好的吗?在我们今天的一般看法里,女性地位的改变是和现代晚期(或后现代)联系一起的,而不是现代或现代性。比如说,在19世纪末20世纪初,女性才取得选举权,在20世纪中叶之后才获得工作权和部分选择权。而在此之前,无论是17、18世纪,还是19世纪初,理性启蒙年代似乎只属于男性,而现代性甚至被认为是有性别的,所以尽管“女性在精神上与男性平等,只是妻子必须服从丈夫”。《简爱》(Jane Eyre 2011)剧照。英国后结构主义文学批评..

书非借不能读也?关于“借书”的历史马上又到了一年一度的“世界读书日”。从上周开始,各大电商平台就已经开始摩拳擦掌,推出了多种购书优惠、叠加活动。每年这个时候,书评君也免不了跟大家聊一聊读书的那些事儿。这回,我们想聊的不是买书,而是——借书。借,还是不借,如同那句著名的台词,是个难以选择的问题,想起来就让人头疼。而关于“借书”为啥能引发那么多的争议,很大程度上是因为借书人的种种“恶行”。说起那些借书的人,有些人读得慢些;有些人的确..

不必读懂李商隐,也不必读懂现代诗李商隐的诗歌以文辞晦涩、意韵深微著称,比如他最著名的代表作之一《锦瑟》,其内容美丽、深切、缠绵、深沉、隐秘……但除了这些朦胧暧昧的情绪,我们可能依然不知道这首诗到底在写什么。在作家张炜看来,“现代诗人与古代诗人,在表达方式上离得最近的,可能就是李商隐。”我们读不懂李商隐的《锦瑟》,恰如我们读不懂许多现代诗。不过我们也根本不必追求读懂它们:“诗无解,则以心化之,自我消化”。下文摘选自《唐代五诗人》..

北漂十年后,一个作家抉择逃离居高不下的房价、被压缩的生活、难以取得的户口……“逃离北上广”对于一些还在大城市打拼的年轻人来说,依旧是一种选择。出于种种现实因素的考虑,“北上广漂”们的心态从争取定居,变成了争取多挣点钱存出二线城市或者家乡的首付。既然离开已成定数,那么去哪里,便成为了一个新的问题。DT财经的研究数据表示,2020年离开北上广的年轻人,最偏爱的城市前五中,有四个都紧靠着一线城市(东莞、苏州、佛山、天津)。在北上广工作..