“据说,这世界上只有信MBTI的人和没测过MBTI的人……”

近日,MBTI测试再度在国内社交网络引发关注。在国内社交平台上,“MBTI”“MBTI meme”等相关话题的阅读次数超过了20亿次,讨论数超过了90万。

这项来自大洋彼岸的人格测试成为新一轮互联网参与式创作的焦点,围绕该测试的梗图段子层出不穷。相较于“赛博算命”的自我探索工具,MBTI测试俨然发展成为一张社交名片。在熟人社会间,它不断掀起新的讨论,引导着彼此通向有待挖掘的另一面;而在陌生人群体中,则充当着那个避免尴尬、自然开启话题的契机。人们乐于分享自己的测试结果,也希冀借此收获远方的共鸣。

谷爱凌近日透露自己是个INTJ,代表特征是“理性”“独立”“善于自观”,这让不少同样是INTJ的网友陷入狂欢。

然而,自其诞生之日起就在西方社会争议不断,作为一个心理学为名的测试却普遍应用于招聘考核、高校面试、官员录用甚至是牧师任命的场合中,其科学性和准确性始终存疑,甚至被称为“披着羊皮的狼”。

更为吊诡的是,这些争议在西方社会早已是公开的秘密,但仍不妨碍每年有源源不断的新受试者为之着迷。当其引入国内社会,社交属性似乎更是盖过了测试本身。人们在意的也许并非是结果准确与否,而是裂变的内容是否戳中了自己。在这场席卷网络的社交狂欢中,人们为何选择了MBTI?以及MBTI又为参与其中的个体提供了什么?

撰文|申璐

MBTI现象缘起:

在持续争议中风靡全球

在希腊北部小镇德尔菲的阿波罗神庙墙壁上,镌刻着一句铭文:“认识你自己。”苏格拉底将之作为人生哲学的信条,也由此为古希腊哲学开辟了新的领域。自那之后,人类一直痴迷于寻找自己。但就连阿波罗也许都未曾料到,虔诚的信徒双手合十,千年之后心中却默念:“我是ENTP。”正如美国《太平洋标准杂志》 (Pacific Standard) 在一篇评论文章中所调侃,阿波罗神谕只是告诉人们要认识自己,而MBTI测试提供的却是一个“一劳永逸找出答案的机会”。

这项被认为提供人生“答案”的测试初步成型于1920年代。美国的一对母女凯瑟琳·布里格斯 (Katharine Briggs) 和伊莎贝尔·布里格斯 (Isabel Briggs) 对心理学家荣格的作品兴趣浓厚。最初,母亲凯瑟琳希望将荣格的对立组分类法用于实践,帮助进入劳动力市场的女性找到最适合其性格的工作。

MBTI测试的创始人凯瑟琳·布里格斯(Katharine Briggs)和伊莎贝尔·布里格斯(Isabel Briggs)。

母女两人最终做出了一份包含93个问题的问卷。受试者通过回答诸如“你更喜欢(A)小型聚会(B)大型聚会?”之类的问题,具体在四个大类中明确偏向四个字母的组合进而构成受试者的性格简写:

外向 (E,Extrovert) 或内向 (I,Introvert)

实感 (S,Sensing) 或直觉 (N,Intuition)

思维 (T,Thinking) 或情感 (F,Feeling)

决断 (J,Judging) 或感知 (P,Perceiving)

尽管这一测试并非同类测试中的首创,却堪称该类型中流传最广的代表。据《卫报》估计,自1960年以来,全球约5000万人参加测试,且每年仍以约200万新增的速度扩充,并在此基础上形成了市场估值约20亿美元的专门行业。尤其是20世纪后期,它几乎渗透到了美国人生活的每一个重要领域,正如米尔维·艾姆蕾 (Merve Emre) 在《性格贩子》中所描述的那样:

“到二十世纪末,这些机构包括像标准石油和通用电气这样的公司,它们用MBTI测试结果来雇佣、解雇员工和完成升职评估;像斯沃斯莫尔(Swarthmore College)和布林莫尔(Bryn Mawr College)这样的精英学院,它们用MBTI来录取学生;教会用MBTI来任命牧师;政府官僚机构用MBTI来任命公务员……总之,它成为现代社会中最直白和最善于伪装的工具之一:披着羊皮的狼。”

由此可见,MBTI虽然风靡全球,其面临的争议也一直未断。长期关注科学怀疑论相关主题的美国作家布莱恩·邓宁 (Brian Dunning) 曾在播客Skeptoid中提醒受众,当一个声称是心理学的工具被广泛应用于除心理学之外的几乎所有领域时,就有充分的理由怀疑其实际价值。而争议点主要集中在围绕该测试的信度和效度之上。 其中,多位学者对基于二分项的判断是否能够推出性格特征持怀疑态度。比如在内向与外向构成的光谱中,绝大多数人实则是中间性格,“既不过度外向,也非绝对内向”。

此外,在MBTI分类中,“思维”和“情感”被置于一个连续坐标的两极,但事实上,《今日心理学》 (Psychology Today) 一篇文章称三十多年的学界研究表明这两者并非对立,具有更强的思考和推力能力的人往往也更擅于捕捉和管理情绪,即一个人完全可以既喜欢“思考”又喜欢“感受”。而在信度方面,设定五周之内复测,多达四分之三的受试者有50%的几率得出不同的人格类型结果。

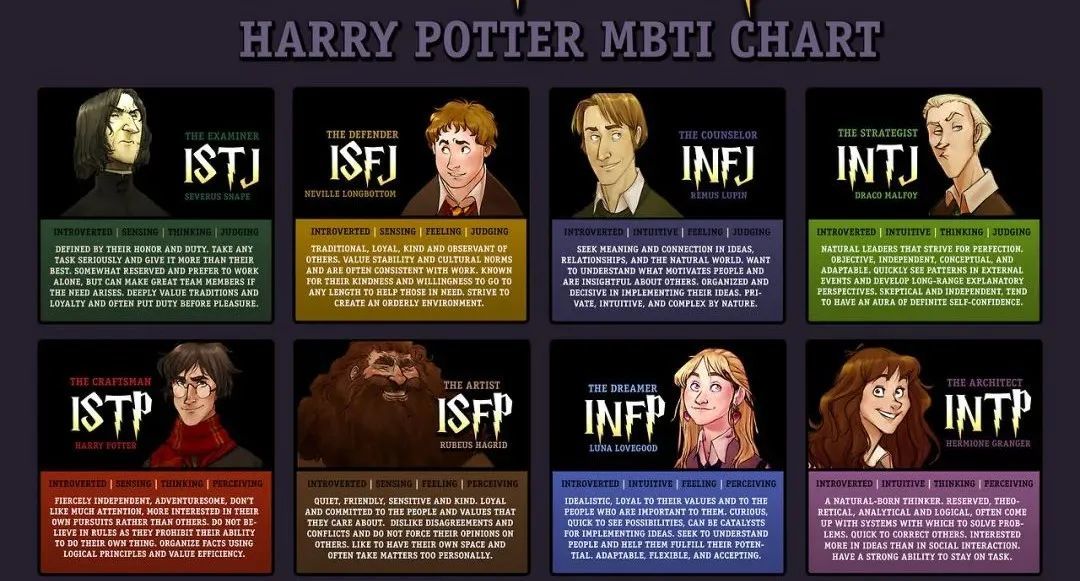

“哈利·波特”系列、《权力的游戏》等知名IP也成为了国外MBTI玩梗的素材来源。

如果仅此而已,MBTI测试似乎充其量只是一个结果不太准确的游戏,还不至于沦为“披着羊皮的狼”。问题就出在它虽从一开始期望为女性找到适合的工作,后来却堂而皇之地与资本达成了联姻。艾姆蕾在《性格贩子》中认为MBTI测试有助于企业提高生产效率。当企业用这套逻辑去给员工贴上标签后,原先那些厌倦工作内容,在各自岗位上日益精神空虚的工人们重新获得了认知上的协调,看似科学的测试结果让其充分相信自己正从事着世界上最适合自身性格特点的工作,然后“温顺地走进那个良夜”。

不过更为讽刺的是,适合与不适合该岗位的决定权往往不掌握在受试者手里。受试者可以根据自身情况测出一个结果,但“结果的最终解释权归用人单位所有”。《卫报》一篇评论文章援引2012年发生在英国的一个真实案例。一名求职者到当地一家超市应聘,被要求在面试前完成性格测试,结果表明该求职者偏重“感情”,可能会在情绪低迷时对客户照顾不周,因而用人方拒绝录用他。这位求职者称对于结果“十分惊讶”,且不说他是否当真偏重“感情”,性格和工作绩效间真的有如此直接的关系吗,甚至面试官不需要见一面求职者就能做出判定。“我在以前的客户服务部待过几年,期间学到的一件事是尽量将个人感受和工作状态分开。”这位求职者略显无奈。“披着羊皮的狼”似乎就像在很多不公平的内核之外披上了一层“以科学之名”的温和外衣。

自2000年以来,西方社会面失业率有所上升,企业无法处理大量的求职申请,为了简化招聘提升效率,因而越来越将MBTI等性格测试引入筛选渠道。甚至有公司将员工的MBTI测试结果放在办公室门口,以便部门内成员都能在最短的时间找到如何与彼此互动的方式。“MBTI等性格测试有时对于身处自我发现之旅中的个体似乎很有用,但当它们可能会影响一部分人判断另一部分人时,就会沦为危险的工具。”

MBTI测试社交梗图。

真我难寻:

理想自我的投射不容置疑?

实际上,关于MBTI测试的这些争议在西方社会早已是公开的秘密。可即便如此,也并不影响每年有新的受试者“前赴后继”。为什么尽管存在这样的问题,MBTI测试依然大受欢迎?

或许部分答案就藏在阿波罗神谕与MBTI信徒跨时空的“对话”中。上文中《太平洋标准杂志》那篇文章末尾提到,古希腊悲剧蕴含着最原始的性格测试和命运预测,可当俄狄浦斯终于明白神谕试图告诉他的事情——他会在不知不觉中弑父娶母时,“测试”结果似乎并不令人满意。不难发现,古希腊神谕中往往揭示的是个体的缺点、可能犯下的错误和似乎命中注定的坎坷。因而祈求神谕者本人也会对结果心怀忐忑。但是,承诺自我完善的MBTI则全然不同。它与占星术等“赛博占卜”的共同点是都倾向于使用积极词汇描述每种性格类型。

在这一点上,《性格测试迷狂》 (The Cult of Personality Testing) 一书作者墨菲·保罗 (Murphy Paul) 也有同感。在其看来,当测试能够让我们了解他人,尤其是了解自己时,我们所经历的那种“恍然大悟”的时刻如罂粟般令人上瘾——“哇,我比想象中还要棒”。某种程度上,MBTI结果不仅仅在表达“我是谁”,它还传递着“我希望成为谁”以及“我希望他人认为我是谁”。当我们被理想中的自我形象所吸引,如果这时有人来对它的可靠性和有效性提出质疑,保罗调侃说“这就像有人在点评圣餐中葡萄酒的味道”,多少有点煞风景。

此外,保罗还在书中谈到,自MBTI测试出现以来,成千上万的人为之投入了时间和金钱,甚至有人期望成为MBTI认证的培训师,要放弃一个“投入如此巨大的承诺”是相当困难的。其流行程度本身就为新一轮的流行做着持续背书。从另一个层面而言,发端于美国的MBTI在最初流入其他国家时,也以强势文化工业产物的面貌出现,如好莱坞电影在跨文化传播中的抢眼表现,它们的流行是否某种程度上本身就在以“主流的流行”示人?尽管流入地也并非全盘吸收,不乏在各自的社会语境中发展出不同的样态。值得一提还有,MBTI测试的热度也与一个非盈利性机构“心理类型应用中心” (Center for Applications of Psychological Type,CAPT) 有着复杂关系。该机构是MBTI测试创始人之一的伊莎贝尔于去世前创建的,如今已经发展为一个旨在推广该测试的专门机构。

MBTI测试对应的人格类型示意图。

也许用时代背景去解释特定现象有些老生常谈,可一个现象的出现始终还是植根于孕育它的时代。在波士顿大学哲学和科学史中心研究员李·麦金太尔 (Lee Mclntyre) 看来,CAPT和MBTI其实完美契合了当前的“后真相时代”,这一时代的决定性因素在于“不仅仅是真相受到挑战,而且是作为一种宣扬政治统治的机制也受到挑战”。

在《后真相》 (Post-Truth) 一书中,麦金太尔描述了后现代主义思潮和崇尚表演的无下限的“演员”所引发的划时代的变化。某种程度上,MBTI的流行呼应的仍然是在公共话语中传播具体事实所遇到的普遍困难,相较于英国脱欧公投、特朗普当选美国总统等等,MBTI的流行只是领域的变化、程度的不同,并没有什么类型上的本质差异。在其看来,随着媒体环境的分层加剧,以及我们做事的速度越来越快,谎言变得更容易传播也更难反驳。与此同时,人们热衷于寻找更快捷的方式来向周围人表达他们是谁、他们的目的是什么。用几行简历概括自己或许很难,但分享四个字母却容易得多,更何况,后者还生成了更大的阐释空间并自带充沛的情绪价值。

MBTI测试在娱乐圈中也受到不少明星的追捧。

无关个人:重要的是它开启了话题

近日,MBTI测试掀起的情绪热潮在中国各个社交媒体平台持续发酵。围绕该测试的话题仅在微博平台的阅读量就达到12.5亿,讨论次数多达28.9万。相较于国外社会对于MBTI科学性存疑,且涉嫌过度渗透求职招聘的担忧,其在国内似乎走出了另一条发展路径。对于国内网民而言,或许测试结果本身是否准确并没有那么重要,重要的是通过分享测试结果,在不同的圈层关系中都能自然而然开启话题。

不难发现,围绕MBTI席卷社交网络的是一系列基于该测试的次生产品。代表不同性格类型的人物头像令人忍俊不禁,基于各类性格特征的调侃梗图也层出不穷,这些源自四个字母组合的多元创作从最初的简单复制逐渐走向变异,在竞争激烈的社交舆论场上争夺着受众稀缺的注意力,并在这一过程中逐渐积累复杂性,进而通过指数级的裂变最终实现了某种“出圈”。英国生物学家理查德·道金斯 (Richard Dawkins) 曾在生物进化单位“基因”的基础上,类比出作为文化传播单位的“模因” (meme) 。而在互联网时代,模因被用来指称那些在网上迅速传播并逐渐变化的内容单元。基于MBTI测试的内容裂变已然成为互联网模因的最新代表。

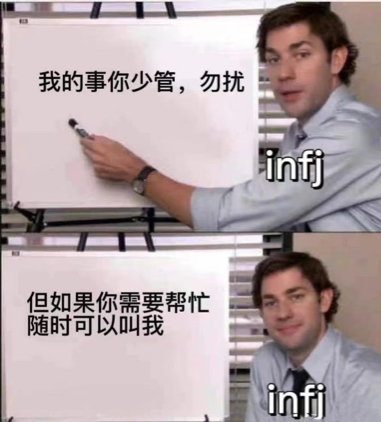

MBTI测试社交梗图。

那么值得追问的是,为什么是它?据相关研究表明,一个模因要想成功地实现复制,其本身必须有可复制的空间。这意味着它既要足够清晰而简洁,并具有标识性,能够在驳杂的互联网内容池中立起一杆足够醒目的“大旗”;同时它还需要为参与者提供二次解读的阐释留白,召唤源源不断的新加入者结合自己的具体经验进行再创作。从这个角度而言,MBTI很难不成为“被选中的孩子”。四个字母排列组合构成的十六型人格朗朗上口、便于传播,同时它们作为性格的统称集合,又为具体性格之下的不同表征留足了补充空间。被划入同一类型的人也能结合各自的感受去不断丰富、细化该类型的画像,在共鸣之中又总能碰撞出新的创作灵感。即便并非所有加入者都是MBTI的忠实信徒,但偶尔灵光一现的“抖机灵”也如同涓涓细流,多方汇聚,无意间为这股潮流供给养分。

正如粉丝文化研究领域的先驱亨利·詹金斯 (Henry Jenkins) 所言:“此类新的参与式文化对艺术表达和公民参与有着相对较低的门槛,对创作、分享行为又有着强烈的支持,其中包含有某种非正式的教学关系,老手的经验潜移默化间不断传给新手,成员普遍相信自己的贡献很重要,从中感受着彼此某种程度的社会联结。”

更为有趣的是,广泛流传于社交媒体的MBTI模因悄然间退去了十六型人格最初的那套话语,真正流行的其实是被装入不同类型框架的那些平日里难以启齿,又或被忽略的微妙情绪。比如INTP者称可以毫无保留地带对方进入自己的秘密基地,但是不喜欢对方把自己的好地方分享给别人,似乎从中很难联想到INTP原指“具有创造力的发明家”。又如INFJ被认为是“鼓舞人心的理想主义者”,但在该群体圈内流传的一张梗图中写着“我的事你少管”,随后又神来一笔“但如果你需要帮忙随时可以叫我”……这些或许细究之下未必与特定的人格类型绑定,更像是传递着能够打通不同人群的共同感受。这些评价也未必总是积极,又或者说描摹具体感受的话语其实根本无所谓是否积极,重要的是它在某一刻与屏幕另一端建立起了遥远的共鸣。

MBTI测试社交梗图。

在这种共鸣的搭建中,“科学”之名的另一面发挥作用,为那些无法接纳的自我怀疑提供了存在的“正当性”。尽管“爱钻牛角尖”“持续焦虑内耗严重”“不爱社交”,但这是MBTI测试的结果,是这类人格的普遍特征。而在“科学”之名背后,更多的是群体认同生成的归属感,参与其中的人收获的是一种情感能量。美国社会学家兰德尔·柯林斯 (Randall Collins) 曾提出“互动仪式市场”的概念,他认为个体参与互动仪式是一种理性的市场行为,人们基于所拥有的文化、符号等资源,总是趋向于参与那些能够获得最高情感能量回报的互动仪式。

在这一点上,又是中外皆同的。《卫报》的一篇分析文章认为,MBTI风靡之下我们其实可以看到此类人格类型划分的固有矛盾:人们既可以用它来增加对他者的同理心,也有可能在各自的差异中根深蒂固;人们既希望藉此获得他者的认同,却也比任何时候都汲汲于证明我们是特殊的。

作为一种自我探索的工具,MBTI呼应了自古希腊以来人们对认识自己的强烈渴求,也在此后的衍生中不断生成群体间的话题。但值得警惕的仍然是以外在的判断取代自我的感知,进而影响到对他者的评估。毕竟在另一些时候,MBTI似乎也会终止一段交谈。比如有网友调侃,下次去相亲不用再提前准备如何介绍自己,直接询问“你是ENFP吗?不是?好的,再见。”

参考资料:

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/aug/30/myers-briggs-test-history-personality-types

https://www.theguardian.com/science/brain-flapping/2013/mar/19/myers-briggs-test-unscientific

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2021/mar/03/they-become-dangerous-tools-the-dark-side-of-personality-tests

https://psmag.com/ideas/why-is-myers-briggs-still-so-popular-merve-emre

https://www.psychologytoday.com/gb/blog/give-and-take/201309/goodbye-mbti-the-fad-won-t-die

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06614-8

https://skeptoid.com/episodes/4221

Henry Jenkins, Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, Cambridge: The MIT Press, 2009, pp.5-6.

兰德尔·柯林斯.《互动仪式链》,林聚任,王鹏,宋丽君译,北京:商务印书馆,1986/2012年版。

周翔,程晓璇.《参与无界:互联网模因的适应性与跨文化传播》.《学术研究》2016年第(09)期,第45-53页。

葛厚伟,别君华.《强势网络流行语模因的传播要素与社会性》.《中国出版》,2017年第(05)期,第53-56页。

隋岩,李燕.《论网络语言对个体情绪社会化传播的作用》.《国际新闻界》,2020年第42(01)期,第79-98页。

《当MBTI测试嵌入职场招聘:是科学管理,还是不平等的强化与再生产?》界面文化.https://mp.weixin.qq.com/s/V5f2_X_yjtWUB3Gg2jKQWA

本文为独家原创内容。作者:申璐;编辑:李永博;校对:王心。

,“你是什么兴业证券官网 型”:MBTI测试何以激发社交狂欢?相关:

俄罗斯进行卫国战争胜利日阅兵彩排 1.1万人加入新华社莫斯科4月18日电(记者华迪)随着5月9日俄罗斯卫国战争胜利日临近,红场胜利日阅兵彩排18日在莫斯科州阿拉比诺靶场举行。塔斯社援引俄国防部消息说,当天共有1.1万名军人、131件现代武器和军事技术装备、77架固定翼飞机和直升机参加彩排。33个徒步方阵参加了本次彩排。机械化方阵包括“台风”装甲车、BMP-2和BMP-3步兵战车、“库尔干人-25”步兵战车、T-72B3M主战坦克、T-90M“突破”主战坦克、T-14“阿玛塔”主战坦克、“..

平易近国时代的酷女人,若何平衡家庭与事业现代女性如何做到家庭与事业两全,似乎是当下每一个职场女性都会面临的问题。其实这个问题早已存在,民国时期“第一批公派留美学生,第一位大学女教授,第一篇白话小说的作者”的女性陈衡哲,在她的孕期完成了被胡适称为“开山之作”的《西洋史》,然而过程中她也认识到了成为母亲的代价:“你尽可以雇人代你抚育和教养你的子女,但你的心是仍旧不能自由的”。在下文中,学者张莉回溯陈衡哲身为女性一生的故事,在她看来,陈衡哲..

夷陵之战1800周年:万万不要歧视你的对手距今1800年前,刘备和陆逊展开了一场激烈的对峙,这就是著名的夷陵之战。而在这场战争背后,有着诸多耐人寻味、深思的细节。我们从中也可以观察书生意气的发生、转变与影响。撰文 | 张哲时光倒流一千八百年,刘备和陆逊的军队正紧张对峙。乱世鲜有太平日子。为了替关羽报仇并夺回荆州,刘备一改讨伐汉贼的核心战略,对昔日的盟友孙权挥师相向。刘备派人开辟通路,联络异族,策反郡县,挑衅敌军。另一边,陆逊受孙权委派,在夷..

女性友情若何塑造了波伏瓦?4月14日是法国思想家、作家波伏瓦逝世36周年的纪念日。波伏瓦是20世纪具有代表性的女权主义者、思想家,也是法国享有盛名的小说家,在群星璀璨的巴黎左岸里,波伏瓦如同一柄利剑刺破男性森林,也用她耀眼和富有洞见的思考,启发女性思考自己的语言和生存定位。可是长久以来,人们最津津乐道的却是她和伴侣萨特的关系,一位深邃的女性思想家,却总被笼罩在萨特的阴影下。然而,波伏瓦的好友认为,早在波伏瓦遇到萨特之前,她就已..

我为什么纪念喷香港片子?曾有人说,“有华人的地方就有港片”,上世纪八九十年代,香港电影的黄金时代,数百部港片成为了一代人成长的坐标与参照——“吴宇森的热血枪战兄弟情、王家卫的爱恋纠缠男女怨、周星驰的诙谐恶搞无厘头、徐老怪的是非恩仇江湖叹”……当我们一提起港片,这些经典的镜头与片段裹挟着青春的回忆涌现。而那些随着时光老去或已不在的香港电影人,仿佛永远定格在了那个年代。“时代越是仓皇,难免越想在已被定义的昔日时光里找寻慰藉..

43岁往后,他不再因无常而绝望 | 蒋勋重读苏轼苏轼的诗歌,既有“十年生死两茫茫。不思量,自难忘”的深情,又有“何妨吟啸且徐行”的洒脱,或是“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈……在台湾作家蒋勋看来,苏轼“可以豪迈,可以深情,可以喜气,可以忧伤”,当然,不同时期的苏轼在不同心境下写出的诗词全然不同,这些对于生命经验的自然书写、对于生命的片段领悟,让苏轼建立起了北宋另外一种开阔与豁达。下文摘选自《蒋勋说宋词》,经出版社授权推送。可豪迈,可深..

城市到底属于谁?1961年,简·雅各布斯写下《美国大城市的死与生》,从此改变了世人对城市及城市生活的看法。她在书中深情描绘了纽约哈德逊街上邻里小商店主人们充满人情味的“人行道芭蕾”,借此告诉大家,这才是城市生活应该有的样子 。自从《美国大城市的死与生》出版之后,简·雅各布斯就被当成城市文明的“教母”而逐渐被“神格化”,她关于城市多样性的主张被反复讨论,甚至有了一丝政治正确或者至少学术正确的意味。不同于一般传记习惯性..

家乡回不去,是因为这些村子糊口图景已磨灭不见了丝瓜架下或扁豆花开,这些典型的乡村景象,离着大多数人越来越遥远。城市中掀起的“露营热”看似让人们更加靠近自然,却难以带着你我真正穿越回村庄去过那种质朴而踏实的生活。作家于兰在其书《声在树间》,重绘村庄里遥远的记忆,寻找那些消逝的乡村事物,带着我们去观察那些叫不上名字来的野草、或是当年从未抓住过的野生小动物。村子里那一草一木、一瓜一藤等野生而自由的生命,仿佛总蕴含着让我们再次热爱生活的力量。本文经..

纽约的餐桌:一份城市打工人记实纽约是一座海纳百川、活在当下的城市。铁打的营盘流水的人,这个城市有太多的人间故事。这些故事发生在街区、车站、公寓、广场,发生在城市的每个角落、每个人群。一日三餐,人生百味。纽约人的餐桌,纽约人的饮食,诉说着怎样的故事?美国调查记者、非虚构作家,该书作者艾娜·雅洛夫(Ina Yalof)居于纽约,食于纽约。在三十余年的写作生涯中,她撰写过健康、信仰和幸福等多种主题的文章,作品见于《GQ》《时尚芭莎》《纽约》..

卢梭:我只有走路时才能思虑很多哲学家都喜欢散步:尼采、维特根斯坦......他们在走路时沉思,思维和脚步一起迈向远方。走路——这种恐怕是人类最司空见惯的行为,在作家索尔尼的眼中,具有别样的文化意义,而不仅仅是从起点到达终点的通行。在《走路的历史》这本书中,她系统地考察了走路作为一种文化行为的源流发展。法国哲学家卢梭是其中的关键人物。他在一次步行探访好友的途中,从随身带的《法国信使》一书里获得启发,开始把行走和思考这两件事结合在..