现代女性如何做到家庭与事业两全,似乎是当下每一个职场女性都会面临的问题。其实这个问题早已存在,民国时期“第一批公派留美学生,第一位大学女教授,第一篇白话小说的作者”的女性陈衡哲,在她的孕期完成了被胡适称为“开山之作”的《西洋史》,然而过程中她也认识到了成为母亲的代价:“你尽可以雇人代你抚育和教养你的子女,但你的心是仍旧不能自由的”。

在下文中,学者张莉回溯陈衡哲身为女性一生的故事,在她看来,陈衡哲后期为了完成母亲的职责确实影响了学术上的创作,然而,陈衡哲乃至每一位女性的成功,并不只是与她的事业相关,培养出了有成就的孩子,或者把生活打理得很好也算一种成功——女性成功的标准应该由自己来定义。

下文摘选自《对镜:女性的文学阅读课》,经出版社授权推送。

不知道大家有没注意到,成功女性接受采访时总会遇到如何平衡家庭和事业这个问题,但很少有人会问男人这个问题,似乎他们天然不会有这个困扰。甚至于,即便是在事业上很成功的女性,如果她没有家庭,没有子女,就会被攻击,说她依然是失败的。另一方面,如果一个女性当了全职太太,专心教养自己的子女,又会被认为没有经济能力,缺乏事业心,同样是失败的。那么对于女性来说,成功的标准究竟是什么?

在事业和家庭面前,

年轻的陈衡哲选择了事业

讨论这个话题,我想从文学史上一位了不起的女性开始说起。这位女性名叫陈衡哲。

历史书上给过她很多定语:第一批公派留美学生,第一位大学女教授,第一篇白话小说的作者……这是属于她的多项纪录,尤其是1920年她进入北京大学任教,成为北京大学第一位女教授的经历,做到了现代教育史上的前无古人,也为北京大学招收女生开辟了道路。

陈衡哲(1890.7.29—1976.1.7),笔名莎菲,祖籍湖南衡山,1914年考取清华留美学额后赴美,先后在美国瓦萨学院、芝加哥大学学习西洋史、西洋文学,分获学士、硕士学位。

今天看来,陈衡哲的人生是个传奇,而之所以是传奇,并非命运使然,是因为她自己一直试图成为“造命者”。

作为出生于清朝末年的女孩子,人生中总要面对各种选择。比如是否裹脚,是否进学堂,是否按父母之命结婚。面对选择,陈衡哲总是能做出正确的决定。七岁时,她坚决不缠足。——如果缠足很痛又不方便走路,为什么要缠呢?她一次次脱下裹脚布。反复多次之后,母亲尊重了她的决定。接下来,不裹足的女孩子的未来在哪里?进学堂。舅舅告诉她,世界上有三种人,有一种是安命的人,有一种是怨命的人,还有一种是“造命”的人。很显然,“造命”这句话点燃了她的勇气。十八岁医学校毕业,父亲为她挑选了一个人品良好的年轻人做丈夫。她争吵、哭泣、固执地反抗,却依然没有丝毫商量的余地。在最激烈的一次争吵中她晕倒过去,父母不得不认识到,女儿是真的不想结婚,因为她想保持自由,“以便实现自己在知识界发展的志向”。

不缠足、进学校、坚决不结婚,陈衡哲年轻时多酷啊。而更酷的是她二十四岁的时候。那是1914年,她看到了那张报纸:清华学堂第一次面向全国招生留美女生。四十多名考生中,她名列第二,毫无争议地成为第一批公派留美女生。

独来独往,意志坚强的女孩最终登上赴美轮船,她看到辽阔天地,崭新世界。那时候,陈衡哲的英文名字叫莎菲,她是著名的不婚主义者,典型的文艺女青年。有一张和女同学们在廊亭上的照片,她笑得露出白色牙齿,清末民初中国女性身上的自卑、害羞、张皇、不安,在她那里并不存在,她爽朗、笃定,身上有旺盛的生命力。

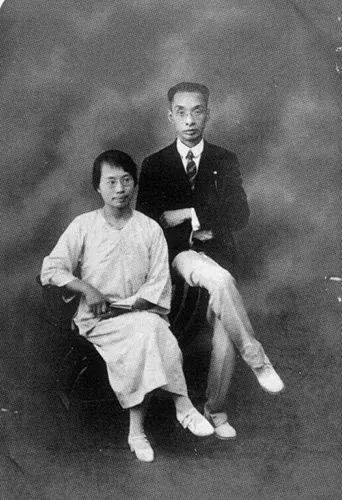

上大学之后,人生平顺,遇到了一生的伴侣任鸿隽。任鸿隽后来担任四川大学副校长,是著名的学者。1918年至1920年,还在读书的陈衡哲就开始在《新青年》发表诸多作品。她由一位文艺女青年成为五四新文学发生时期的主将,被视为新文化运动的先驱。

任鸿隽与陈衡哲

留美归来后,陈衡哲去北京大学当了历史系教授,成为中国历史上的第一位大学女教授。虽然后来因怀孕辞职回家,但也在努力著书立说。五年时间里,她两度怀孕、两度分娩,要熬过怀孕期、分娩期、哺乳期……最终完成了她一生中最重要的学术专著《西洋史》。

枯燥的历史在她的笔下变得活泼生动,充满鲜活之气。胡适读后甚为振奋,评价说,“中国治西史的学者给中国读者精心著述的第一部《西洋史》”“一部开山的作品”。著作一经发行便深受读者欢迎,三年之内再版六次。直到今天,这本书依然再版,依然被人阅读讨论,被认为是“民国时代最有才气的外国历史教科书”。

《西洋史》自1924年出版至今,先后再版、重印了许多次。此封面为 中国工人出版社2007年版。

成为母亲的代价

最初,陈衡哲并没有清晰认识到她与她的男同学任鸿隽、胡适有什么不同,她的才华和勇气显然并不逊于他们。可是,成为母亲之后,她逐渐发现了“我”与他们的区别。作为女人,“你尽可以雇人代你抚育和教养你的子女,但你的心是仍旧不能自由的”。生了孩子的女人,注定要面对一个现实,要抚养那个小生命长大成人。

陈衡哲曾在一篇文章中说,结婚的影响在男人方面是很微弱的,但在女子方面却十分严重。男子绝不会因为做了父亲或是丈夫之后,在事业上发生什么根本的问题。但是女性做了母亲之后,她从前的志愿和事业,却是绝对不能一无阻碍地照旧进行了。她悲哀地发现,靠着金钱和地位,一个女性可以把管家的任务卸到他人的肩上去,但是抚育子女是没有旁人可以替代的:

“因为我们须知道家庭的米盐琐事是一件事,神圣的母职又是一件事,同时,它是一件最专注的事业,你尽可以雇人代你抚育和教养你的子女,但你的心是仍旧不能自由的。”

在陈衡哲那个时代,胡适曾经有一个非常重要的观点,我们之前也提到过,叫作“超贤妻良母主义”。他提出,一个女性没有结婚,没有生孩子,依然有她的生命的价值。这个观点在当时很先锋,也很现代,今天看来也是对的。但在陈衡哲身上,我们却发现了口号下被遮蔽的问题。在别人看来,陈衡哲这样一个女性,她的家庭生活和学术事业已经平衡得很好,她婚后也有专著,也有很多文字问世。但如果我们仔细看她的生平年表和著作就会发现,成为母亲之后,她真正的学术创作力大幅衰退。

因为她不允许自己成为普通母亲。为了让孩子有更好的学习机会,她带着他们跑遍大江南北。战争年代,从庐山、汉口、广州、香港,一路把大女儿送到英国人办的著名女子学院,而后再带着她考到西南联大,但昆明炮火纷飞,又把女儿送回母校瓦萨大学(作为杰出校友,她有直系亲属享有免试和免费就学的福利)。东奔西走,颠沛流离,努力最终没有白费。作为母亲,陈衡哲很幸运,她的心血在孩子们身上得到了回报:大女儿任以都获得哈佛大学历史学博士,并且是宾夕法尼亚大学终身教授;儿子任以安获得哈佛大学地理学博士,1992年担任全美地质学会会长,而二女儿任以书从瓦萨大学毕业后回国在上海外国语大学任教授,20世纪80年代重返美国,在瓦萨大学担任翻译。

陈衡哲的女儿后来提起过她对孩子们的教育,孩子们看什么样的电影需要她先过目,如果内容不严肃,就不允许看。女儿到哪里看电影,孩子们出来见客人要怎样说话,都有严格的规定。孩子们对陈衡哲应该是又爱又怕,所以他们唤她叫“好娘”。

从世俗的眼光去看,陈衡哲是优秀学者和成功母亲。但她的身上依然有很多矛盾之处:起初,她认为一个女性的独立很重要,但结婚生子后,她又固执地认为贤妻良母是女性最重要的身份职责。不过,虽然她觉得良母贤妻是职责,她本身也成了一个好母亲,但是她对一些问题的看法也纠结。比如,当大女儿告诉陈衡哲,自己长大以后不外出工作,相夫教子也挺有成就感的时候,她勃然大怒,足足训了女儿一个多钟头,说她没志气。女儿后来回忆说:“我已经想不起来她教训我的详细内容,但是她的教训,却使我深深明白,相夫教子的想法是不对的,从此再也不敢起这样的念头。”

女性成功的标准

应该由自己来定义

那么,女性的成功是不是只跟事业有关系呢?母亲培养出了有成就的孩子,或者说在日常生活中,她把生活打理得很好,是不是也算一种成功?在今天的语境里,大家讨论什么是成功的女性时,都会认为在社会领域有非常好的影响和贡献的女性,是所谓的成功人士。但如果一个女性在日常中把自己的生活打理得很好,把孩子教育得很好,作为家庭主妇是否也有其价值呢?我认为应该是的。

我们处在一个现代社会,鼓励很多女性走出家庭,但我们不能忽视家庭之内的女性,包括带孩子的祖母、外祖母、钟点工阿姨。以往,我们对女性的价值判断通常来自是否对家庭有贡献,到了现代社会,我们通常是以社会层面来判断一个女性的价值。但是,对女性价值的判断不应该截然划分成两个层面,无论是家庭还是社会,两方面的贡献都应该被认可,我们可以不鼓励做家庭主妇,但做家庭主妇的人也不应该受到歧视。

最后,我想多说几句关于陈衡哲的成长。在她的身上,我们看到了职业女性与母亲身份的自我分裂。但是,即便如此,我还是想特别指出,无论是做学问还是做母亲,陈衡哲都是有勇气的女性。而正是这样的勇气,使她的人生极为不同。比如很小的时候,她对自我的想象便与其他女孩不同:“不管怎样,我在童年时期的确雄心勃勃,我不是立志要穿比别人更漂亮的衣服之类,而是希望别人觉得我聪明、在学业上有前途。”不穿漂亮衣服意味着不以身体美丽而要以才智示人,这样的自我想象与自我建设最终成就了她。

所以,看陈衡哲的一生,只讨论她的命运和女性身份的撕裂是不够的,更重要的是她自身所显现出来的女性力量。1935年,陈衡哲用英文写成《一个中国年轻女孩的自传》,写到少女时代与恶仆斗智斗勇时,她说:

永远不要在狂吠的恶犬面前示弱。你得保持镇静和勇气,仿佛你是它们的女王,那么危险决不会发生在你身上。在人生的路途中,我凭借着这个自信的武器独来独往,至今还不曾遭遇到真正带来危险的恐吓。

你能想象到这是一百年前女孩子的生存经验吗?而这的确是陈衡哲为自己总结的人生道理。陈衡哲二十九岁时曾写下一首流传很广的诗句:

我若出了牢笼,不管他天西地东,/也不管他恶雨狂风,/我定要飞他一个海阔天空!/直飞到精疲力竭,水尽山穷,/我便请那狂风,把我的羽毛肌骨,/一丝丝的都吹散在自由的空气中!

这些话真是非常鼓励人。一个不断向上强大自信的女孩子,命运大抵会是不错的:要勇于在黑暗中摸索,要确信自己有力量。

本文节选自

《对镜》

副标题:女性的文学阅读课

作者:张莉

出版社:花城出版社

出版年:2022-3

相关:

俄国防部:乌已招募6824名外国雇佣兵 美国等国最多据俄罗斯塔斯社17日最新报道,俄国防部称,自俄罗斯对乌克兰开展特别行动以来,乌克兰政府从63个国家共招募6824名“外国雇佣兵”前往乌克兰,其中1717人来自波兰,大约1500人来自美国、加拿大和罗马尼亚。报道称,俄国防部还称,截至目前,俄方已清除1035名外国雇佣兵。

夷陵之战1800周年:万万不要歧视你的对手距今1800年前,刘备和陆逊展开了一场激烈的对峙,这就是著名的夷陵之战。而在这场战争背后,有着诸多耐人寻味、深思的细节。我们从中也可以观察书生意气的发生、转变与影响。撰文 | 张哲时光倒流一千八百年,刘备和陆逊的军队正紧张对峙。乱世鲜有太平日子。为了替关羽报仇并夺回荆州,刘备一改讨伐汉贼的核心战略,对昔日的盟友孙权挥师相向。刘备派人开辟通路,联络异族,策反郡县,挑衅敌军。另一边,陆逊受孙权委派,在夷..

女性友情若何塑造了波伏瓦?4月14日是法国思想家、作家波伏瓦逝世36周年的纪念日。波伏瓦是20世纪具有代表性的女权主义者、思想家,也是法国享有盛名的小说家,在群星璀璨的巴黎左岸里,波伏瓦如同一柄利剑刺破男性森林,也用她耀眼和富有洞见的思考,启发女性思考自己的语言和生存定位。可是长久以来,人们最津津乐道的却是她和伴侣萨特的关系,一位深邃的女性思想家,却总被笼罩在萨特的阴影下。然而,波伏瓦的好友认为,早在波伏瓦遇到萨特之前,她就已..

若是撇开电子阅读,我们每年用来阅读的时刻是若干好多?近日,小米发布了最新的电子书产品——多看电子书Pro 2,而它和其他电子阅读所共同使用的“电子纸”,据洛图科技(RUNTO)的研究数据显示,也在爆发“最强增长态势”。与此同时,在已经过去的2020年,中国数字出版产业规模比十年前增长了11倍。电子信息时代的阅读方式,已然在发生变化。电子产品核心原件的主要元素是硅,如今的电子信息时代也被称为“硅时代”。今天,得益于各种阅读工具的普及和信息传播的快速、精准,一方面..

我为什么纪念喷香港片子?曾有人说,“有华人的地方就有港片”,上世纪八九十年代,香港电影的黄金时代,数百部港片成为了一代人成长的坐标与参照——“吴宇森的热血枪战兄弟情、王家卫的爱恋纠缠男女怨、周星驰的诙谐恶搞无厘头、徐老怪的是非恩仇江湖叹”……当我们一提起港片,这些经典的镜头与片段裹挟着青春的回忆涌现。而那些随着时光老去或已不在的香港电影人,仿佛永远定格在了那个年代。“时代越是仓皇,难免越想在已被定义的昔日时光里找寻慰藉..

43岁往后,他不再因无常而绝望 | 蒋勋重读苏轼苏轼的诗歌,既有“十年生死两茫茫。不思量,自难忘”的深情,又有“何妨吟啸且徐行”的洒脱,或是“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈……在台湾作家蒋勋看来,苏轼“可以豪迈,可以深情,可以喜气,可以忧伤”,当然,不同时期的苏轼在不同心境下写出的诗词全然不同,这些对于生命经验的自然书写、对于生命的片段领悟,让苏轼建立起了北宋另外一种开阔与豁达。下文摘选自《蒋勋说宋词》,经出版社授权推送。可豪迈,可深..

城市到底属于谁?1961年,简·雅各布斯写下《美国大城市的死与生》,从此改变了世人对城市及城市生活的看法。她在书中深情描绘了纽约哈德逊街上邻里小商店主人们充满人情味的“人行道芭蕾”,借此告诉大家,这才是城市生活应该有的样子 。自从《美国大城市的死与生》出版之后,简·雅各布斯就被当成城市文明的“教母”而逐渐被“神格化”,她关于城市多样性的主张被反复讨论,甚至有了一丝政治正确或者至少学术正确的意味。不同于一般传记习惯性..

家乡回不去,是因为这些村子糊口图景已磨灭不见了丝瓜架下或扁豆花开,这些典型的乡村景象,离着大多数人越来越遥远。城市中掀起的“露营热”看似让人们更加靠近自然,却难以带着你我真正穿越回村庄去过那种质朴而踏实的生活。作家于兰在其书《声在树间》,重绘村庄里遥远的记忆,寻找那些消逝的乡村事物,带着我们去观察那些叫不上名字来的野草、或是当年从未抓住过的野生小动物。村子里那一草一木、一瓜一藤等野生而自由的生命,仿佛总蕴含着让我们再次热爱生活的力量。本文经..

纽约的餐桌:一份城市打工人记实纽约是一座海纳百川、活在当下的城市。铁打的营盘流水的人,这个城市有太多的人间故事。这些故事发生在街区、车站、公寓、广场,发生在城市的每个角落、每个人群。一日三餐,人生百味。纽约人的餐桌,纽约人的饮食,诉说着怎样的故事?美国调查记者、非虚构作家,该书作者艾娜·雅洛夫(Ina Yalof)居于纽约,食于纽约。在三十余年的写作生涯中,她撰写过健康、信仰和幸福等多种主题的文章,作品见于《GQ》《时尚芭莎》《纽约》..

卢梭:我只有走路时才能思虑很多哲学家都喜欢散步:尼采、维特根斯坦......他们在走路时沉思,思维和脚步一起迈向远方。走路——这种恐怕是人类最司空见惯的行为,在作家索尔尼的眼中,具有别样的文化意义,而不仅仅是从起点到达终点的通行。在《走路的历史》这本书中,她系统地考察了走路作为一种文化行为的源流发展。法国哲学家卢梭是其中的关键人物。他在一次步行探访好友的途中,从随身带的《法国信使》一书里获得启发,开始把行走和思考这两件事结合在..