距今1800年前,刘备和陆逊展开了一场激烈的对峙,这就是著名的夷陵之战。而在这场战争背后,有着诸多耐人寻味、深思的细节。我们从中也可以观察书生意气的发生、转变与影响。

撰文 | 张哲

时光倒流一千八百年,刘备和陆逊的军队正紧张对峙。

乱世鲜有太平日子。为了替关羽报仇并夺回荆州,刘备一改讨伐汉贼的核心战略,对昔日的盟友孙权挥师相向。

刘备派人开辟通路,联络异族,策反郡县,挑衅敌军。另一边,陆逊受孙权委派,在夷陵坚守不出,遭遇麾下将领们群起质疑。

刘备看起来胜券在握。

陆逊还在等待时机。

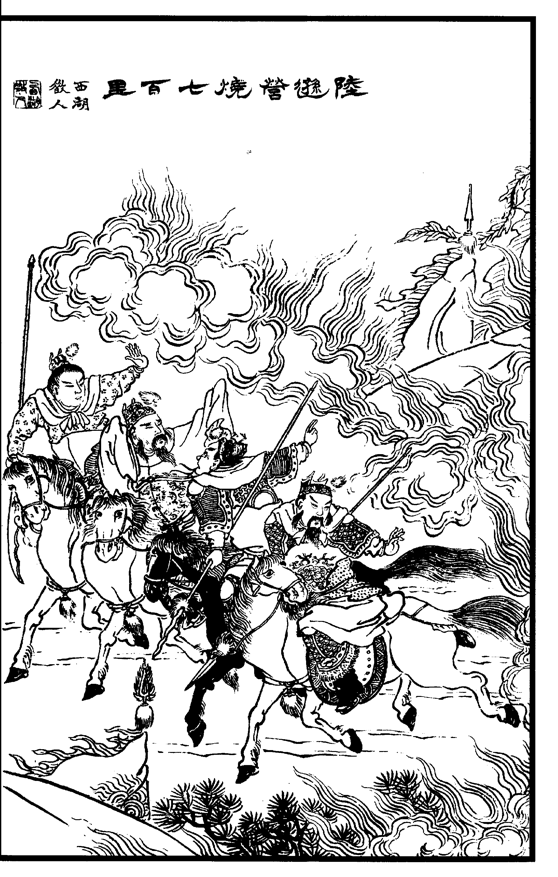

战争的结果经由《三国演义》而广为我们所知。尽管在前八十回中出现了数次,陆逊的形象始终隐在雾中。直到夷陵之战前夕,他才郑重现身。不过,回目仍用“书生”来指代他 (“守江口书生拜大将”) ;仿佛只有击破刘备,此人才配拥有姓名 (“陆逊营烧七百里”) 。

不妨继续深入检视文本,看看陆逊是如何登场的。作者略施小技,先铺陈一番他人的评价:阚泽举荐他,称之为“儒生”;张昭蔑视他,称之为“书生”。用词略有差异,后文会讨论到。

激烈的辩论制造了一种屏息静待的氛围。仿佛一场演唱会,张昭之类的老牌明星依次登台,却只是暖场嘉宾。这使人充满好奇,舞台中央将要出现的新一代超级巨星,究竟是什么样。

演出开始,陆逊从天而降。作者不轻易写人外貌,对陆逊却费了一点笔墨:“身长八尺,面如美玉,体似凝酥” (后四字见于嘉靖本,毛本无) ,从身材、面容、肤质,多维度刻画这位新角色。

这是中国古典文学常见的修辞,微夸大,略含糊,赋予读者自主想象的空间,不过未见得高明。因为诸葛亮出场时,外貌也是“身长八尺,面如冠玉”的套话。高挑却不魁梧,俊美但不阳刚,算是某种对书生身份的刻板印象。

可以看出,作者毫不掩饰地利用任何机会,给陆逊贴上“书生”标签,并一再强化它。既然如此,本文就以“书生”二字为线索,来讨论作者为什么采用这种策略写作,以及现实中的陆逊是否真是书生。

清刻本《三国演义》中陆逊的形象,其儒士冠服,背手忖思的书生形象,可谓深入人心。“百无一用是书生”,这句话已然脍炙人口。如今更是牢牢扣在文科生头上的一顶帽子,在人人都能上微信刷视频的今天,识文断字已然不是高人一等的标志。书报人人皆可读,书生的地位就更是一落千丈。毕竟,若是除了读书之外别无长技,被视为百无一用,也非厚诬之辞。因此,书空咄咄,书生之论,只要提及书生,就会自然而然联想到迂阔、腐朽,纸上谈兵、不堪大用之类的辞藻,也就顺理成章地成为一种思维定式。这种思维定式,固然是对书生的一种成见,但对那些真正读书覃思入理,又有经世致用之才的书生来说,这种成见,也可以成为一种伪装,或是以书生的面目韬光养晦,保全于乱世;或是在众人“书生迂阔”的嘲讽声中一鸣惊人,斩获更多的倾心折服。所谓“反转”,所谓“逆袭”,只是没有看透表象之下的本质而已。所以,真的“百无一用是书生”吗?

共识

先来看什么是“书生”。三国时代,“书生”的意思比后来窄一些,特指儒生。例如:

(赵)咨曰:“吴王浮江万艘,带甲百万,任贤使能,志存经略,虽有余间,博览书传,历史籍,采奇异,不效书生寻章摘句而已。”(书生一作诸生)

在以知识与才华闻名的魏文帝曹丕面前,使者赵咨把自己效命的孙权描绘成一个酷嗜读书的人,但强调他的特殊喜好在于“奇异”。根据其他已知的史料,孙权对术数、逸闻、志怪、新兴宗教之类的神秘事物抱有异常兴趣,看来赵咨的话并非空谈。

不过,赵咨是通过矮化死读儒家经典的书生,来赞美孙权知识广博,并暗指孙权在这方面完全不输曹丕。采用这样的话术,说明在赵咨和听者曹丕之间,早已存在一种默认的共识:“书生”,经常是暗含贬义的字眼。

除了读书死板、狭隘,“书生”通常还有一个更负面的烙印,即军事上无能。如:

(孙)权以(严)畯代(鲁)肃,督兵万人,镇据陆口。众人咸为畯喜,畯前后固辞:“朴素书生,不闲军事,非才而据,咎悔必至。”

又如:

(魏明)帝论伐蜀事,(杨)暨切谏。帝曰:“卿书生,焉知兵事!”暨谦谢曰:“臣出自儒生之末,陛下过听,拔臣群萃之中,立之六军之上,臣有微心,不敢不尽言。”

曹睿轻视杨暨的军事见解,即便已经任命杨暨为中领军这一重要武职,仍称他为“书生”,个中的歧视意味不言自明。另一方面,杨暨答得不卑不亢,承认自己的出身,也感恩曹睿的提拔,令自己由文职转武职。此处,杨暨用相对中性的“儒生”,悄悄替换了曹睿口中显着贬义的“书生”一词。

严畯固辞,杨暨切谏,态度一个消极一个积极,背后却隐含了同样的逻辑:“书生”必然不擅长军事。这种普遍认知无需特地说破,潜伏在这两个汉字的缝隙间,世代流传。直到《三国演义》的年代,“书生拜大将”的回目仍是利用上述反差,为戏剧性的反转暗藏伏线。

《守江口书生拜大将》,出自清刻本《三国演义》绣像。书生常常被塑造成书空咄咄,不知兵事的形象。

示弱

当代人对陆逊那种白面书生的印象,并非罗贯中或别人的创造。陆逊本人的确用“书生”自称,而且不止一次。在给关羽的信里,陆逊写道:

仆书生疏迟,忝所不堪,喜邻威德,乐自倾尽,虽未合策,犹可怀也。

疏迟,即迂阔、迟钝,对现实事务不了解,不擅长。如此措辞,正符合自称的“书生”。编剧罗周等人敏锐地指出,陆逊的书信“没有生僻字,辞藻也谈不上华丽”,“句式整齐”。这些文义之外的特征似乎也强化了写信者平庸、死板的形象。

问题是,陆逊并非真如信中所展现的那样。他出自吴郡豪族陆氏,从祖父庐江太守陆康是东汉忠臣,有盛名,却被野心勃勃的袁术派孙策攻灭。由于陆康嫡子陆绩年纪尚幼,大五岁的陆逊替陆绩“纲纪门户”。也就是说,陆绩拥有代表陆氏利益的名份,但治理家族的实际权力一度由陆逊掌控。

《陆绩怀橘》出自清刻本《孝经传说图解》。孝乃是儒家道德伦理规范之首。张庆民在《陆氏〈异林〉之钟繇与女鬼相合事考论》中,先从陆机(逊孙)那史有明文的“服膺儒术”谈起,写到陆纡(逊祖)“敏淑有思学”、陆骏(逊父)“淳懿信厚”、陆康“勤修操行”,陆逊以德报怨被孙权誉为“长者”,得出陆氏以修德操而闻名的结论;再从陆绩的学术修养,论及陆郁生(绩女)的节义其来有自;更从陆抗(逊子)上疏多次引用儒家经典,分析陆景(逊孙)兄弟的教育背景;最后逸出一笔,说整个江东士风都“秉持儒家道德伦理规范”。这番宏论或可为陆逊的儒生背景提供弱相关的佐证。

孙氏起自寒族,脱离袁术后凭武力夺取江东,当地豪族多有不服。反抗者如会稽周氏、盛氏,都被孙氏无情镇压。如何处理和孙氏的关系,成了关系江东地头蛇们长期存续的头等大事。出于家族利益,陆氏选择吞下仇隙,和孙氏合作,年幼的陆绩成了孙策的座上宾。

这个重压下的决定很可能是陆逊作出的,可见他身段柔软,立场弹性。他自己也出仕孙氏,在武职上发挥所长,缓慢地爬升并扩充部曲。

陆逊是水,陆绩就是火。他“容貌雄壮”,个性强硬。十岁左右,他就敢当众呛声孙策。后来孙权也不待见陆绩,派他去偏远的郁林当太守,是贬斥更是羞辱。陆绩索性以患病为由,对当官和带兵都漠不关心,余生都专注于儒术。

三十二岁那年,陆绩在郁林病逝,死前自称“有汉志士”,更留下一篇激愤文字:

从今已去,六十年之外,车同轨,书同文,恨不及见也。

与其说是谶语,毋宁说是对孙氏割据政权的诅咒。可以看出,陆绩迫于大势,寄身孙氏篱下,但内心始终相当抵触。

就在陆绩死去的同年,陆逊忽然如登青云。他被孙权选为都督吕蒙的继任者。“孙权出于使其政权逐步江东化的需要,非借重吴会大族特别是吴郡顾、陆不可……只有在陆绩之外,另找他人。”田余庆的分析十分深刻。迥异于硬骨头陆绩,陆逊姿态顺服,正是孙权眼中的合适人选。

不负厚望的陆逊发现并利用了“书生”一词的贬义色彩,通过和“疏迟”这样的负面特性绑定,精准营造出一个无能、软弱的书呆子人设,麻痹个性骄矜的关羽,诱这强大的对手上钩。

史书记载,关羽看了这封措辞卑微的信后,“意大安,无复所嫌”,彻底放下心防。陆逊的信犹如一颗按钮,启动了不久后荆州变色、关羽被擒杀的时代巨变。

歧视

三年后的夷陵。

陆逊已经获得了更高的军职和权力,却面临指挥不动诸将的窘境。他长期龟缩不出的战略,更加深诸将的质疑。

于是,对着这群勋旧贵戚们,陆逊说了番绵里藏针的话。其中有云:

仆虽书生,受命主上。国家所以屈诸君使相承望者,以仆有尺寸可称,能忍辱负重故也。各在其事,岂复得辞!

“虽”表示让步状语,“书生”就是让出的那一步。在这个语境里,“书生”显然和上文所举的每个例子一样,自带贬义。这个标签对任何担当统帅的人来说,都是一笔负资产。

陆逊展开说辞,巧妙地以退为进。先让出一步,承认自己的书生背景;随后便站稳脚跟,开始强调自己拥有诸多优势:权力具备合法性,能力出众,顾全大局。

姿态摆得多低,话的分量就有多重。这让人不由联想起当初决定加入孙氏的棋局时,陆逊或许也是用类似的话术,来说服家族中的仇孙派——很可能包括陆绩本人。

如果接连抛出的优势只停留在口头,还无法令诸将真正心悦诚服,那么待到找准时机反攻破敌时,陆逊便终于在军中树起了威信。蜀汉数万大军进退无路,土崩瓦解;刘备狼狈不堪,仅以身免,面对败局惭恨地说:

吾乃为逊所折辱,岂非天邪!

哀声中映照出刘备的真实心态。他一生征战,败仗也吃过不少,如今称了帝,首次御驾亲征,却尝到彻底失败的苦果。这话另有一层隐含的意思,即自己败给名将还勉强可以接受,但竟然败给陆逊这样的人,实在是始料未及。

《陆逊营烧七百里》,出自清刻本《三国演义》。在夷陵之战中,陆逊麾下的将领孙桓表现得特别勇猛,也给刘备留下深刻印象,“吾昔初至京城,桓尚小儿,而今迫孤乃至此也”的感叹即是为此而发。孙桓比陆逊年轻十五岁,时年二十五,和刘备初见时只有十岁出头。

“陆逊这样的人”是怎样的人?

这时陆逊已四十岁,刘备的轻视显然不是针对陆逊的年龄,而是针对军事能力。翻看陆逊的履历,此前征战山越早已显山露水,胜率极高。如果刘备提前知道这层信息,想必不敢小觑。不过,陆逊“未有远名”——他精心打造、主动传播的书生人设,比他的战绩更加广为人知。换句话说,刘备对陆逊军事能力的轻视,归根结底是对书生的身份歧视。

对于夷陵之战,饶胜文在《大汉帝国在巴蜀》一书中指出刘备除了军事失误,也犯了巨大的政治错误,此时伐吴缺少正当性。其实,刘备的歧视心理也是致命的。他面对的,是一个戴着「书生」面具的敌手。关羽曾被这张面具蛊惑,重重跌倒,如今刘备也原地翻车。

《三国演义》作者发现了这道暗流,于是先抑后扬地写夷陵之战。通过不断强化“书生”形象,暗示读者陆逊是不懂军事、缺乏实操、个性懦弱的的书呆子;充分铺垫后,才写他一招火烧连营,大获全胜。这种写作策略相当有效,将陆逊的城府、刘备的轻敌,定格于历史与文学交错的高光时刻。

书生

明刻本《三分事略》中刘备白帝城托孤的情景。刘备至死或许也没有真正看透自己的对手陆逊。“我想,已经不能用‘性格的多个侧面’来描述我所知的‘各种各样’的陆议(陆逊别名)了,相互间差别太大,超过了生命的张力与容量。”小说《时代人生之三国启示录》借人物之口道出的评价可供参考。

话说回来,陆逊的传记里,其实找不到他曾出身儒生的直接证据。

不过,夷陵之战奠定了陆逊在孙吴的地位,权力稳固后,他便常对治国发表意见。他厌恶法家的施政理念,建议缓刑罚、宽租赋,并规劝君主及皇子览经典、遵仁义、黜小人。

这些主张表明,陆逊推崇礼教与德治,是典型的儒家士大夫。这样看来,即便无法证明他的儒生背景,“书生”之于陆逊也不失为一个恰当的侧写。

而孙权完全相反,喜爱酒宴、打猎、冒险、恶作剧和一切奇异事物,视儒家教条的框束为无物。王永平更直指孙权在政治上崇拜曹操,向往法家专制统治。尽管陆逊时常劝谏,孙权却不以为然。

陆逊和孙权的矛盾——或者,用许多历史学家的话说,江东大族和孙氏政权的矛盾——在他们的晚年总爆发:孙权想改立储君,以丞相陆逊为首的许多朝臣则强烈反对。

这场冲突长达数年,身处漩涡中心的陆逊态度激烈,丝毫不肯退让,为了原则宁愿彻底得罪孙权,甚至付出生命。

冲突的深层原因,学者早已从不同角度作过剖析。很少被提到的是,回望早年那个身段柔软的背影,此时的陆逊有些东西一以贯之,换个角度看又好像变了个人似的。

“疏迟”吗?

似乎有一点。

“忍辱负重”吗?

几乎不再。

“书生”吗?

本 文为独家原创内容。作者:张哲;编辑:李阳;校对:柳宝庆。

,夷陵之学员手册 战1800周年:万万不要歧视你的对手相关:

古埃及文字破译200年,法老的说话若何更生?读出建造埃及金字塔的法老名字、破译死亡之书、发现墓葬中古老的文献、注解罗塞塔石碑上的文字……1822年,仅32岁的商博良(Jean-François Champollion,1790-1832)向世界公布了自己对古埃及图形系统的研究。今年是古埃及文字破译二百周年,澎湃新闻获悉,4月12日,法国国家图书馆以“商博良冒险:象形文字的秘密”,展示商博良的研究方法和迷人的埃及文明,正是商博良破译了古埃及俗体文字及象形文字的含义,为沉默的..

若是撇开电子阅读,我们每年用来阅读的时刻是若干好多?近日,小米发布了最新的电子书产品——多看电子书Pro 2,而它和其他电子阅读所共同使用的“电子纸”,据洛图科技(RUNTO)的研究数据显示,也在爆发“最强增长态势”。与此同时,在已经过去的2020年,中国数字出版产业规模比十年前增长了11倍。电子信息时代的阅读方式,已然在发生变化。电子产品核心原件的主要元素是硅,如今的电子信息时代也被称为“硅时代”。今天,得益于各种阅读工具的普及和信息传播的快速、精准,一方面..

2022年国际布克奖短名单揭晓,女性作家作品占大都2022年国际布克奖短名单于近日公布。六部入围作品中有五部来自女性作家。其中,2019年诺贝尔文学奖得主托卡尔丘克凭借旧作《雅各书》获提名,印度作家吉丹贾丽·斯里创作的《沙墓》 也成功入围,这是该奖历史上首部从印地语翻译而来的获得提名的作品。编译|申璐据《卫报》消息,当地时间4月7日,2022年国际布克奖短名单公布。从前诺贝尔文学奖得主奥尔加·托卡尔丘克 (Olga Tokarczuk) 的波兰 犹太人史诗,到印度作家吉..

美英澳连系制造高尚尊贵音速导弹 美国俄然发布研发进度美国、英国和澳大利亚组成的三国联盟“奥库斯(AUKUS)”最近又有新动作。4月5日,美英澳三国政府发表联合声明称,将在开发高超音速武器和提高电子战能力方面进行合作。同一天,美军方突然证实上个月成功试射高超音速导弹,但为了避免进一步加剧与俄罗斯的紧张关系,所以延迟公开相关消息。那么,美英澳三国为何要在高超音速武器研发领域寻求合作?美国突然公布在高超音速导弹研发领域的进展又透露出怎样的讯息?就相关话题,军..

女性友情若何塑造了波伏瓦?4月14日是法国思想家、作家波伏瓦逝世36周年的纪念日。波伏瓦是20世纪具有代表性的女权主义者、思想家,也是法国享有盛名的小说家,在群星璀璨的巴黎左岸里,波伏瓦如同一柄利剑刺破男性森林,也用她耀眼和富有洞见的思考,启发女性思考自己的语言和生存定位。可是长久以来,人们最津津乐道的却是她和伴侣萨特的关系,一位深邃的女性思想家,却总被笼罩在萨特的阴影下。然而,波伏瓦的好友认为,早在波伏瓦遇到萨特之前,她就已..

我为什么纪念喷香港片子?曾有人说,“有华人的地方就有港片”,上世纪八九十年代,香港电影的黄金时代,数百部港片成为了一代人成长的坐标与参照——“吴宇森的热血枪战兄弟情、王家卫的爱恋纠缠男女怨、周星驰的诙谐恶搞无厘头、徐老怪的是非恩仇江湖叹”……当我们一提起港片,这些经典的镜头与片段裹挟着青春的回忆涌现。而那些随着时光老去或已不在的香港电影人,仿佛永远定格在了那个年代。“时代越是仓皇,难免越想在已被定义的昔日时光里找寻慰藉..

43岁往后,他不再因无常而绝望 | 蒋勋重读苏轼苏轼的诗歌,既有“十年生死两茫茫。不思量,自难忘”的深情,又有“何妨吟啸且徐行”的洒脱,或是“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈……在台湾作家蒋勋看来,苏轼“可以豪迈,可以深情,可以喜气,可以忧伤”,当然,不同时期的苏轼在不同心境下写出的诗词全然不同,这些对于生命经验的自然书写、对于生命的片段领悟,让苏轼建立起了北宋另外一种开阔与豁达。下文摘选自《蒋勋说宋词》,经出版社授权推送。可豪迈,可深..

四月是最为残酷的月份:艾略特与《荒漠》一艾略特在文学史上具有三重身份。首先他是位诗人,他的长诗《荒原》开创了一代诗风,引领了欧美现代主义诗歌的风潮。作为批评家,他是英美新批评派的代表人物。他的文学评论在西方文学界赫赫有名。除了诗和文论,他也写过几部诗剧,因此他的第三个身份是剧作家。但诗剧主要是诗,然后是剧,而艾略特的诗本身就具有戏剧结构,所以他写诗剧算得上是轻车熟路,很讨巧。艾略特推崇的是一种近乎智性的写作。他重视经验,强调象征,而..

城市到底属于谁?1961年,简·雅各布斯写下《美国大城市的死与生》,从此改变了世人对城市及城市生活的看法。她在书中深情描绘了纽约哈德逊街上邻里小商店主人们充满人情味的“人行道芭蕾”,借此告诉大家,这才是城市生活应该有的样子 。自从《美国大城市的死与生》出版之后,简·雅各布斯就被当成城市文明的“教母”而逐渐被“神格化”,她关于城市多样性的主张被反复讨论,甚至有了一丝政治正确或者至少学术正确的意味。不同于一般传记习惯性..

包慧怡:所有的灵光,都呈此刻精神放空的片段 提到女性学者,你会想起谁?这份名单一定不长,这是因为——女性,从来不是学术界的主流。无论是高校教席,还是学术成果发表,越往象牙塔的顶端走,女性的数量就越少。事实上,当一个女性决定从事学术事业,她所面临的限制无处不在:“女博士是第三种人类……”“历史证明学术界不是女性的地盘……”“读书有什么用,女孩子总归要嫁人的……”在高等教育阶段,诸如此类的声音试图阻止女性踏入科研大门。而当她们进入高校系统,生..