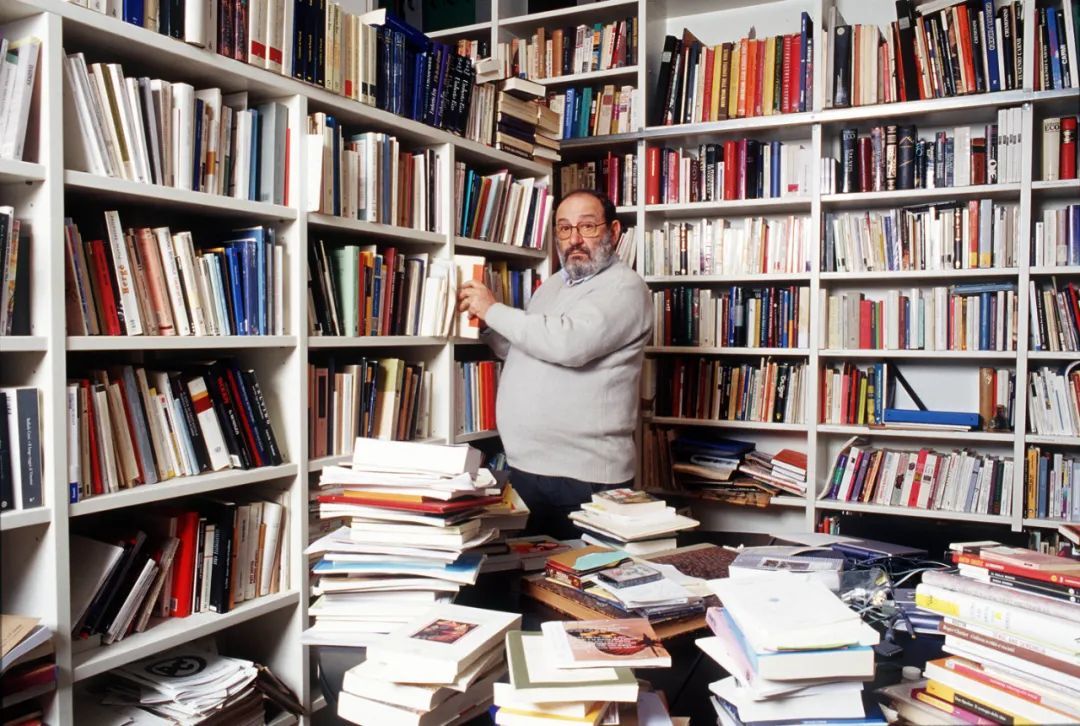

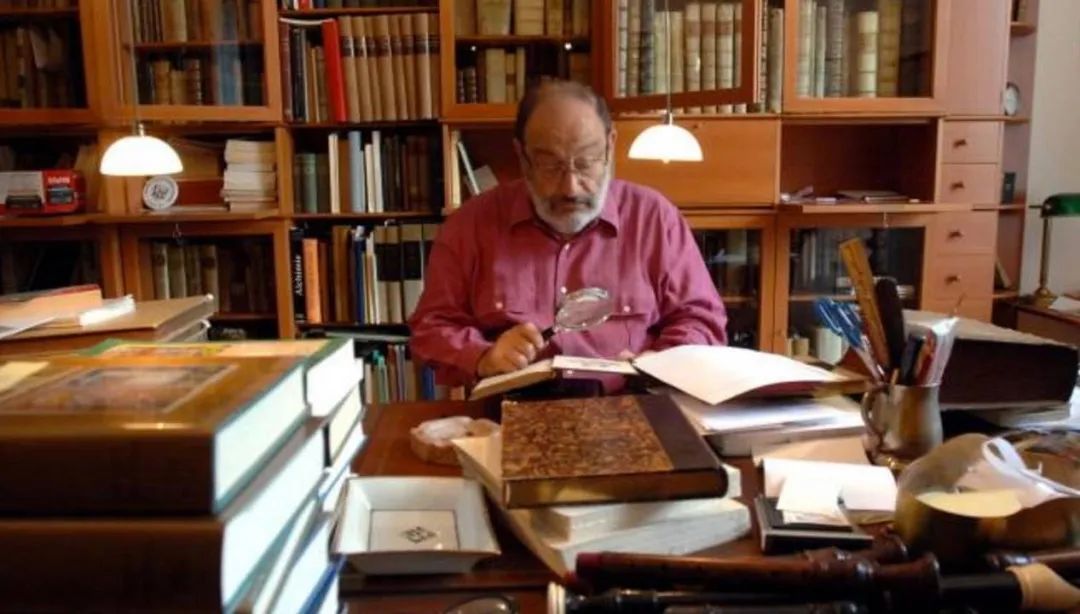

翁贝托·埃科 (1932-)

如何度过有意义的假期?如何把电报扔进垃圾箱?如何辨别色情电影?如何吃冰激凌?……在意大利百科全书式的作家翁贝托·埃科的书《如何带着三文鱼旅行》中,他以戏谑的语言对我们从未想过的问题给出解答,又对我们习以为常的生活提出质疑。一个个无厘头的话题,在他笔下变得既有趣又深刻,这些问题看似玩世不恭却指向了我们日常生活中的荒诞层面。

我们从此书中摘取其中四个“如何”,比如上网查资料却根本记不住任何东西时该如何利用网络来记忆、如何做自己的时间管理大师,或者当我们躺在家里却突然想研究哲学时应该从哪里入手……这些看似不正经的日常生活指南,说不定真的会给我们带来一些跑题或者走神的灵感。

下文经出版社授权发布。

如何利用网络记忆

前一段时间,我在《快报》专栏上写了一封信,是写给未来的小孙子的。我在信中鼓励他要运用自己的记忆,而不是遇到什么问题都去上网查询。当然了,网络已经成为一个必不可少的资源库。结果立刻跳出一个网络“塔利班组织”,我不记得在哪个博客里,他们说我是网络的敌人(又是老一套)。就好像你批评在高速路上以一百八十公里的时速飙车,指责酒驾,却有人站出来说你是一个反对汽车的人,让你别开汽车了。

与之相反,在上一期的《快报》中,欧金尼奥·斯卡尔法里——他提到我前一期的专栏文章,我在文章里写到那些参加《遗产》节目的可怜虫——这些人永远活在现在,对于他们来说,希特勒和墨索里尼好像生活在一九六〇、七〇或八〇年代——(温柔地)从另一个方面指责我态度过于极端,他说在查找资料时,不能全靠网络。

斯卡尔法里分析说,正是网上人工记忆造成的“扁平化”,让新一代人得了健忘症。他同样分析说,对于网络的应用让我们觉得自己和所有事、所有人都有接触,但实际上这会让我们陷入孤单。这是我们这个时代的两种疾病。

透特是古埃及神话中的智慧之神

我很赞同斯卡尔法里的说法,我自己也写了很多相关的东西。斯卡尔法里引用柏拉图《斐德罗篇》中的一个段落,法老谴责埃及的透特神,因为他发明了文字,却使人类因此失去了利用记忆力的好习惯。但最后的结果是,文字让人们记住他们读过的东西,正是因为文字的缘故,才会出现像《追忆似水年华》这种记忆的赞歌。这就好像说,大家可以好好使用网络,同时也要好好锻炼记忆力,甚至可以试着记忆出现在网络上的东西。

电影《追忆似水年华》

问题在于,我们无法彻底抛弃网络,就像从前我们无法回避机械化、汽车和电视。网络已经存在了,即使是专制也无法将它抹去,因此人们现在不仅要看到网络的风险(很明显),还要学会适应它(更要教育好年轻人),用一种批判的方式使用它。

试想,一位好老师要学生就某一主题做个研究,他知道无法阻止他们不费吹灰之力地上网去找一些现成的东西。于是老师可以让学生在网上找十个关于那个主题的研究,然后对照他们找到的结果,指出这些网站的共同和不同之处,分析哪个网站比较可靠,还需要去查阅一些书籍(尽管可能只是翻一下词典)。

这样一来,学生一方面从网上找到了他们需要的信息——不让他们上网查资料也很蠢——另一方面也开动脑筋进行了思考,他们会建立关于这个主题的个人记忆。除此之外,老师会发现,让学生对照找到的结果会使他们获得面对面交流的乐趣,从而避免了孤独。

现在难免会存在一些过分依赖网络的人,他们已经无法摆脱孤独地面对屏幕的处境,自己也沉迷于其中。假如家长和老师都无法让他们从这个地狱循环中走出来,那就要把他们与那些瘾君子、种族主义者、自慰狂、神秘主义者和算命先生的拥趸放在一起。对于这些边缘和退化的生活方式,每个社会在每个时代都要严肃面对。

如果说现在这些“病人”数量众多,那是因为五十年来,我们这个地球的人口从二十亿增长到了七十亿。这并不是网络带来的孤独造成的,而是人类过于频繁的接触造成的。

二〇一四年

如何在媒体的纷乱中生存

上个星期《共和国报·星期五》杂志上,米凯莱·塞拉遇到了一个难题,他要回应一封读者来信,这位读者告诉他(我用我的话概括一下):电视和报纸上说,意大利人现在充满了仇恨和敌意,但我和邻居还有同事聊天时觉得他们都是很平和的人,一点儿也不反社会;在脱口秀节目上,大家是有些横行霸道,但在日常生活中,除了偶尔不礼貌的行为,我感觉大家说话时都彬彬有礼,假如冒犯到别人,也会说对不起。

我在报纸上读到,种族主义势力抬头,但在现实中,我看到人们会拿一欧元给那些卖玫瑰的黑人,而不是朝他们开枪。媒体是不是在抹黑我们?不仅如此,媒体是不是在引导我们,鼓励我们表现得更糟糕一些?

塞拉的回答很睿智,我抄录在这里:您说得对,但我们现在想象一个没电视和报纸的世界,我们没有任何消息来源,难道这是一个更好的世界吗?因此我们要尽量带着批判精神,对大众媒体传播的东西有所选择地接受,我们要学会在纷乱中生存。

但是,电视和报纸到底怎么了,怎么会丑化我们生活的世界呢?事实是,自从报纸产生以来,一直如此:假如你想找到抨击报业的例子,可以去看看莫泊桑的《漂亮朋友》,你会发现现今媒体的毛病根深蒂固、由来已久。

我们爷爷辈、父亲辈的报纸上充斥着各种凶杀案件,有时报道和调查会持续几个月,甚至几年,和二十世纪三十年代的“布鲁内里卡内拉失忆症事件”相比,这些年加尔拉斯科和科涅两地的凶杀谜团,简直只是流星飞逝而已。

如今新闻在数量上突飞猛进,但质量并没有提升,但我们知道,当量变达到一定的限度,会发生质变。

二十世纪五六十年代的电视节目——“政治论坛”,的确可以称得上公民教育的模版,这个节目之所以能取得成功,是因为每星期只播一期,而且只有一个电视台播。

现在,有七个电视台每天播这类对话节目,你就看吧,只能大喊大叫,否则根本没人能听到你说什么。我记得我有个朋友要搞一个类似的节目,我给他出了一个绝妙的主意,我让他在口袋里准备一个遥控器,假如有谁打断别人,那就切断他的声音,他会像个傻瓜一样上演哑剧。

这样一来,可能大家都不抢着说话了。这位朋友先是热情地对我表示感谢,但他后来的做法和别人一样:可能有人告诉他,假如大家没有这种争先恐后表达自己的劲头儿,听众会很快厌烦,马上换台。

现在,新闻数量激增带来的麻烦越来越多了:如果说以前报纸只有四页(我说的是战争年代),现在报纸大多有六十页,并不是因为这个世界上发生了更多事情,相反,客观来说,一九四三年到一九四五年间,从种族灭绝到核武器,发生的事情远远比现在多。

为了填满那六十页版面,除了刊登让报纸生存下去的广告,记者还要夸大其词,不仅要在报纸的头版头条上说些令人发指的事儿,在第二版和第三版也要继续说,在一天中通过十个记者的角度谈论同一事件,最好让人觉得发生了十起事件。为什么要用广告填满六十页报纸?为了撑足六十页。为什么非要做六十页那么多?为了有更多的广告。

就像你们所看到的,我们在数量上无法优化,便牺牲了质量。塞拉说:我们要学会用批判的眼光看待问题,要学会辨别好坏,这就要求学校加强阅读教育。

但现在的问题是(可能是信息太多的结果)年轻人已经不看报纸了,看报成了退休人士的消遣。日报已经战胜了周刊,还有日报的周刊化(这是因为晚间电视已经抢先播报了日报上的最新消息),一方面让周刊陷入危机,另一方面让日报变得无法卒读,年轻人都去上网了。并不是网络上没有信息泛滥的问题,但至少让人觉得是自己在选择想要看的内容,虽然这并不是事实,而且我们在网上会看到更多虚假消息。

因此,真是一团糟,假如有人让我提出一些明智的建议,我的智慧可能让我告诉大家:没辙。

二〇一〇年

如何使用时间

我打电话给牙医,想跟他预约一下看牙时间,他告诉我未来一周日程都排满了,已经没有任何空档了,我相信他的话。这是个严肃的专业人士。但当有人邀请我去参加研讨会、圆桌会议,去主编论文合辑、写文章或当考官,我说我没时间,结果没人相信我,他们说:“得了吧,教授,像您这样的人,总能找到时间的。”很明显,大家都觉得我们这些人文学者不是真正的专业人士,而是些游手好闲的家伙。

我算了一笔账,也想请那些跟我工作性质差不多的人看一下,情况是不是这样。一个非闰年有八千七百六十小时,每天八小时睡觉,一小时起床、洗漱,半小时脱衣服上床、在床头放一杯矿泉水,每天吃饭时间是两小时,这样算起来,四千一百七十小时就没了。每天两个小时在路上,一年是七百三十小时。

每个星期上三次课,每次课两个小时,一个下午要接待学生。大学的工作,在二十周的上课时间里:上课二百二十小时,加上二十四小时的考试时间,十二小时的论文答辩,七十八小时的各种会议。还有,每年至少要读五篇论文,每篇三百五十页,每页至少看两遍。修订前看一遍,修订后看一遍,每页需要的时间是三分钟,这就要花一百七十五个小时。还有考试阶段,学生的小论文很多都是我同事看的,我只负责读四篇,每篇有三十页,每页要用五分钟,加上初步讨论,这就是六十小时。不算做研究的时间,已经花了一千四百六十五小时。

我编辑了一份叫“Versus”的符号学杂志,每年出三期,一共约三百页。还不算阅读后来没有采用的稿件花的时间。每页花十分钟(评估、复审、校对),这又是五十小时。

出于个人科研兴趣,我还负责两套丛书的编写,每年要出版六本书,一共一千八百页,每页需要花费十分钟,这就是三百小时。

因为还要审核我作品的翻译:论文、书、文章、会议报告,我只检查我会的语言,每年大概有一千五百页,每页需要二十分钟阅读,查看原文,和译者进行讨论,有时候是面对面讨论,有时候通过电话或邮件,这部分工作要花五百个小时。

另外还要写东西,抛开写的书,单是论文、研讨会发言稿、报告、讲义,加起来可能有三百页。

构思、做笔记、打字、修改,每页至少需要一小时,又是三百小时。

写一篇“密涅瓦火柴盒”的专栏文章,要找主题,写提纲,查资料,撰稿,修订到适合的长度,然后邮寄出去,乐观地说需要三小时;每年五十二周,就是一百五十六小时(还不算其他零零散散写的文章)。

最后还有回邮件的时间,每个星期有三天,从早上九点到下午一点我都在处理邮件,虽然无法处理完,也要花掉六百二十四小时。

我算了一下,一九八七年我只接受了十分之一的邀请,只参加了和我的学术研究紧密相连的研讨会,提出我自己和同事的研究成果,还参加了一些无法推辞的会面、学校的典礼和国家教育部门的会议,一共有三百七十二小时在参与活动,还不算当中折腾掉的时间。

这些活动很多都在国外举行,我在路上花了大约三百二十三小时。从米兰到罗马算四个小时,因为要坐出租车去机场,等飞机,航行,之后再坐出租车去罗马城里,入住宾馆,赶到会场。一趟去纽约的行程需要十二小时。

上面这些时间加起来,我大约已经用了八千零九十四小时。一年有八千七百六十小时,所以现在还剩六百六十六小时。

也就是说,每天只有一小时四十九分钟用于做爱,和亲戚朋友聊天,参加葬礼,看病,买东西和看戏。

你们也看到了,我没算读书的时间(书、文章和漫画)。这样算吧,用在路上的三百二十三小时,我每五分钟可以看一页,纯粹阅读,简单做笔记。那我可以读三千八百七十六页文字。假如一本书三百页,那我就看了12.92本书。

那抽烟的时间呢?每天抽六十根烟,花半分钟去找烟盒、点上然后熄灭,这就是一百八十二小时,根本没有这个时间,所以我要戒烟。

一九八八年

如何在家研究哲学

可能因为人们已经无法忍受垃圾电视剧,也可能因为这个世界上发生了很多糟糕的事,大家都需要反思,以期重新获得内心的安宁。

萨特和波伏娃

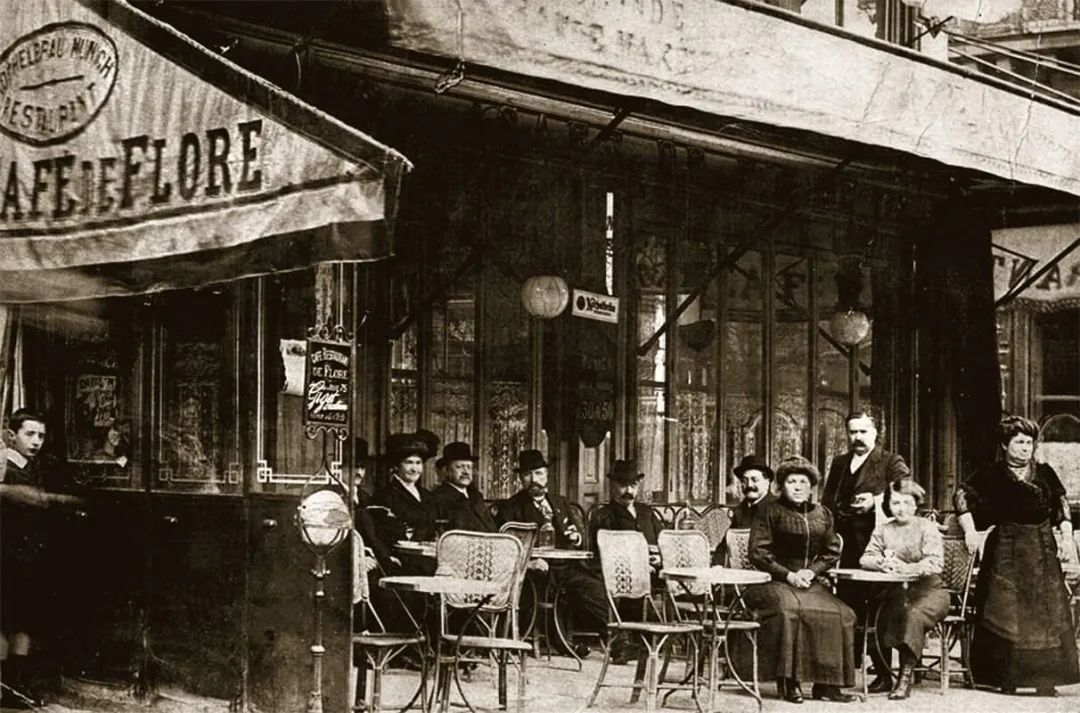

现在有很多场合都在重提阅读哲学著作的问题。可能是周日咖啡馆里的聚会,就像在巴黎一样,但其实谈到的都是我们在高中接触的哲学;一些专业哲学家对于哲学文本通俗化的解读,同样会吸引广泛的受众。

巴黎的花神咖啡馆 萨特和波伏娃是这里的常客

这种现象有跟风的成分,当然,大众媒体对哲学问题的简化也推波助澜,但潮流不容忽视。在这种情况下,我想给那些非专业人士提一些建议,还有那些在高中没学过哲学的人,或者说,去听一些所谓哲学家的讲座却完全没听懂的人。对于上面提到的人,我觉得有一条非常简单的途径:去阅读真正哲学家写的东西。

哲学当然不应该总是看起来很容易,有时它很艰深,但绝没有明文规定:谈论哲学的话必须深奥难懂。在哲学上,语言艰涩难懂既不是质量的表现,也不是恒久性的表现;通常,难度和它涉及的问题相关。有些哲学经典改变了我们的存在方式和思维方式,这些书都很难懂,除了专业人士,我不建议任何人去读亚里士多德的《形而上学》或者《工具论》,还有康德的《纯粹理性批判》,或者斯宾诺莎曲高和寡的《伦理学》。但是,还有些哲学家用比较平易近人的语言来谈论哲学,尽管他们也都写过很难读懂的著作。我给大家推荐几本小书,篇幅都在一百页左右,可以看到,不用太多专业词汇也可以研究哲学。

就先从柏拉图说起吧。我建议大家去读他的《克里同篇》。在这本书里,我们可以学到为什么公民行为不能逃避法律的约束(无论他是苏格拉底还是贝卢斯科尼)。然后是亚里士多德的《诗学》,你要忘记这本书讲的是古希腊悲剧,阅读时尽管假定它是侦探小说或西部电影创作指南。这个伟人在两千年前已经搞清楚了希区柯克和约翰·福特现在才发现的事情。你也可以读圣奥古斯丁的《论教师》:他在当中谈论如何跟儿子讲述日常琐事。这是一本睿智的书,既简洁又深刻。

尽管作为一个中世纪发烧友,我还是觉得很难从经院哲学的众多著作中选出一本来推荐给大家,因为如果推荐篇幅很短的作品,脱离整个背景去读的话,可能会走偏。我们姑且跳过这个坑吧,跳过那些纯粹的哲学著作,引导读者去读阿贝拉尔和爱洛依丝书信录(是呀,就是那些情书)。只要不期望里面有太多性爱描写,还是很值得一读的。

至于文艺复兴,可以读一下皮科·德拉·米兰多拉谈及人的尊严时的慷慨陈词。还有(假如有的话,不妨看看文选),读读蒙田的随笔。对症下药也行得通,读一读笛卡儿的《方法论》。还有一本著作在逻辑清晰方面堪称典范,那就是帕斯卡的《思想录》。另外,有一位哲学家的文字,就像吃完饭和朋友闲聊,引经据典,却又很有意思,这就是约翰·洛克的《人类理解论》。这套著作很长,我建议大家只看第三卷,谈论的是我们对于语言的使用。读的时候要采用刚才我提到的阅读亚里士多德的方法,你要想象洛克在谈论如今的现实问题,用他的观点去分析报纸的头版头条,还有电视上的辩论。

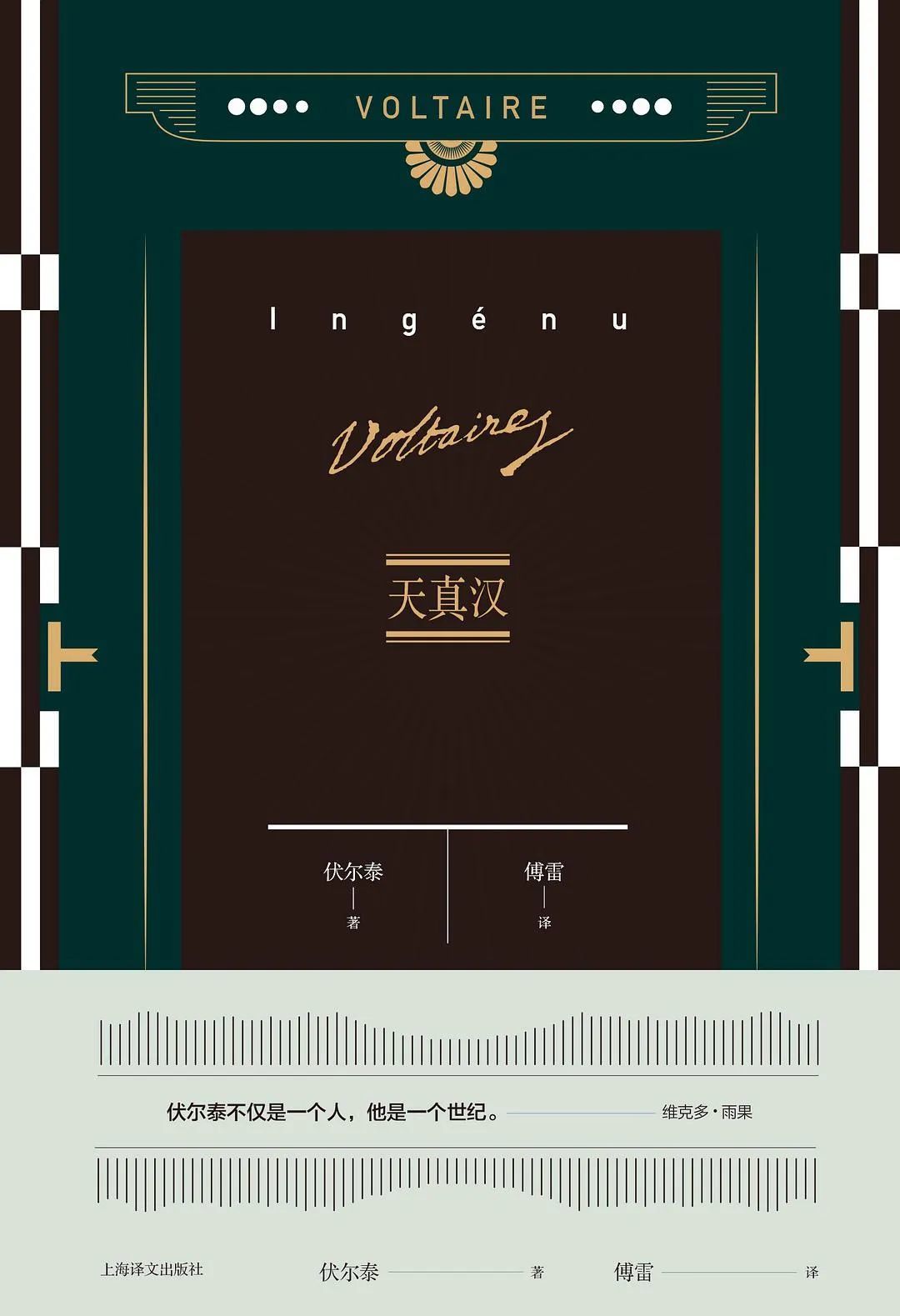

《天真汉》,伏尔泰 著,傅雷 译,上海译文出版社

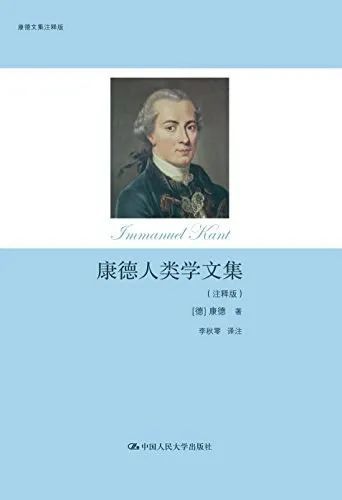

至于启蒙运动时期,我只想说,大家可以读一读伏尔泰的《天真汉》,这是一本小说,读起来很愉快。十九世纪真的很难攻克,有很多又厚又难懂的书,但只有我们意大利人不觉得莱奥帕尔迪的《杂记》是高水准的哲学作品。最近法国人特别推崇这本书。我们也只需看看文选,在睡前读上一两页。我还有一个比较挑衅的建议,就是读一下康德。康德向来以严谨著称,不妨去读他为了赚外快在外面给人上课时写的讲义,讲的并不是自己擅长的领域,反倒流露出风趣的一面,当中会夹杂一些奇闻轶事,也会表达一些自相矛盾的观点。还可以读读他的《人类学文集》,标题看起来很吓人,但遣词造句与高级小报如出一辙。

《康德人类学文集》,康德 著,李秋零 译注,中国人民大学出版社

到这里这篇专栏文章也要结束了,我就不提近现代的哲学家了。除非你想跳着看一下,可以读读维特根斯坦《哲学研究》(不要被标题吓到)的一些段落。你可能时不时会说,这人是个疯子。是的,他是一个疯子,但就是这么疯狂!

二〇〇四年

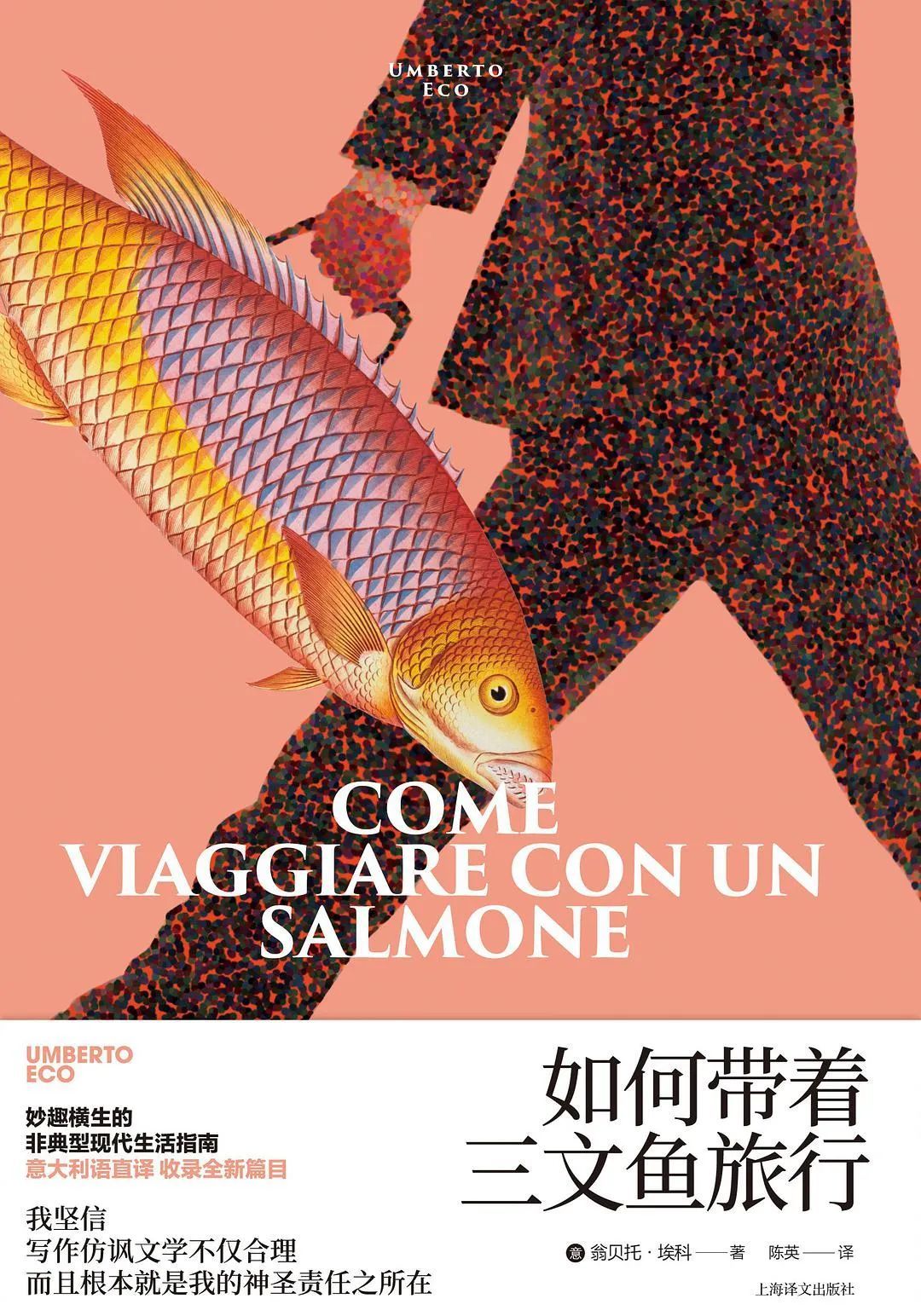

本文节选自

《如何带着三文鱼旅行》

作者: [意] 翁贝托·埃科

出版社: 上海译文出版社

译者: 陈英

出版年: 2022-3

编辑 | 小千

主编 | 魏冰心

图源丨《汉娜·阿伦特》《新闻编辑室》

,日常糊口跑题指南 | 翁贝托·埃迅雷官方下载正式版 科相关:

前哨站|俄情报机构遭“清洗” 为俄军挫败承担责任?文|凤凰网军事《前哨站》作者 艾彦核心提要:1. 俄罗斯联邦安全局脱胎于克格勃负责国内反情报工作的第二总局,传统上并不以对外情报搜集为主,但该局作为俄罗斯现政权的根基,得以不断向其他领域发展。其辖下第五局在此过程中成为对乌克兰情报工作的中心。2. 情报工作对军事行动的价值是重要的,但其价值也不应做过高估计。同时,情报机构也不可能替代战略决策者与作战指挥官做出最终的判断。3. 高度依赖承包商是俄罗斯情报..

文科还有用吗?| 两位大黉舍长的谈话一千个读者有一千个哈姆雷特,但只有一个勾股定律。这句话原本是用来描述文理科的不同,却被很多人用作贬低文科的“拉踩”话术。今天,如果你大学想报文科专业,或者已经在读文科,想继续下去,比如说,准备考研,准备读博,那么你将很可能“收获”大量的劝谏,被告知走文科的道路是如何没有前途。时常听说,未来属于生物科学,属于人工智能,属于材料学,但却很少有人认为未来属于人文科学。在高校中,人文专业的学生转社科、转..

结业即失踪业、十年难回国:季羡林的肄业时代高中毕业进入清华、获得奖学金前往德国留学、北大任教成为一代学术大师,季羡林的经历在我们今天看来似乎光鲜而顺利,也让无数学子向往憧憬。但实际上,季老在他的求学期间,和我们今天一样,也经历着精神的苦闷和现实的种种困难。1934年,从清华大学毕业时,他有“毕业即失业”的担忧;两年的德国留学,却因抗日战争爆发而无限延长,他因此滞留国外,有家难归,眼看“国破山河在”。在德国的他于饥饿和轰炸中完成论文写作,祖国..

四月是最为残酷的月份:艾略特与《荒漠》一艾略特在文学史上具有三重身份。首先他是位诗人,他的长诗《荒原》开创了一代诗风,引领了欧美现代主义诗歌的风潮。作为批评家,他是英美新批评派的代表人物。他的文学评论在西方文学界赫赫有名。除了诗和文论,他也写过几部诗剧,因此他的第三个身份是剧作家。但诗剧主要是诗,然后是剧,而艾略特的诗本身就具有戏剧结构,所以他写诗剧算得上是轻车熟路,很讨巧。艾略特推崇的是一种近乎智性的写作。他重视经验,强调象征,而..

城市到底属于谁?1961年,简·雅各布斯写下《美国大城市的死与生》,从此改变了世人对城市及城市生活的看法。她在书中深情描绘了纽约哈德逊街上邻里小商店主人们充满人情味的“人行道芭蕾”,借此告诉大家,这才是城市生活应该有的样子 。自从《美国大城市的死与生》出版之后,简·雅各布斯就被当成城市文明的“教母”而逐渐被“神格化”,她关于城市多样性的主张被反复讨论,甚至有了一丝政治正确或者至少学术正确的意味。不同于一般传记习惯性..

包慧怡:所有的灵光,都呈此刻精神放空的片段 提到女性学者,你会想起谁?这份名单一定不长,这是因为——女性,从来不是学术界的主流。无论是高校教席,还是学术成果发表,越往象牙塔的顶端走,女性的数量就越少。事实上,当一个女性决定从事学术事业,她所面临的限制无处不在:“女博士是第三种人类……”“历史证明学术界不是女性的地盘……”“读书有什么用,女孩子总归要嫁人的……”在高等教育阶段,诸如此类的声音试图阻止女性踏入科研大门。而当她们进入高校系统,生..

家乡回不去,是因为这些村子糊口图景已磨灭不见了丝瓜架下或扁豆花开,这些典型的乡村景象,离着大多数人越来越遥远。城市中掀起的“露营热”看似让人们更加靠近自然,却难以带着你我真正穿越回村庄去过那种质朴而踏实的生活。作家于兰在其书《声在树间》,重绘村庄里遥远的记忆,寻找那些消逝的乡村事物,带着我们去观察那些叫不上名字来的野草、或是当年从未抓住过的野生小动物。村子里那一草一木、一瓜一藤等野生而自由的生命,仿佛总蕴含着让我们再次热爱生活的力量。本文经..

纽约的餐桌:一份城市打工人记实纽约是一座海纳百川、活在当下的城市。铁打的营盘流水的人,这个城市有太多的人间故事。这些故事发生在街区、车站、公寓、广场,发生在城市的每个角落、每个人群。一日三餐,人生百味。纽约人的餐桌,纽约人的饮食,诉说着怎样的故事?美国调查记者、非虚构作家,该书作者艾娜·雅洛夫(Ina Yalof)居于纽约,食于纽约。在三十余年的写作生涯中,她撰写过健康、信仰和幸福等多种主题的文章,作品见于《GQ》《时尚芭莎》《纽约》..

泰坦尼克号事务110周年:船上的中国幸存者后来怎么样了?110年前的今天(4月10日),世界上最大的邮轮“泰坦尼克号”开始了它的第一次,也是最后一次航行。这场著名的海难已经成为了人类20世纪最难忘怀的公共记忆之一,尤其自《泰坦尼克号》电影于1998年在中国公映之后,这艘永沉海底的巨轮也承载了许多中国人的共同回忆。然而鲜为人知的是,那艘船上还有8名中国乘客,而且其中6名得以幸存。甚至《泰坦尼克号》电影结尾,杰克与罗斯生离死别情节的拍摄灵感,也来自于一位中国人漂浮在沉..

卢梭:我只有走路时才能思虑很多哲学家都喜欢散步:尼采、维特根斯坦......他们在走路时沉思,思维和脚步一起迈向远方。走路——这种恐怕是人类最司空见惯的行为,在作家索尔尼的眼中,具有别样的文化意义,而不仅仅是从起点到达终点的通行。在《走路的历史》这本书中,她系统地考察了走路作为一种文化行为的源流发展。法国哲学家卢梭是其中的关键人物。他在一次步行探访好友的途中,从随身带的《法国信使》一书里获得启发,开始把行走和思考这两件事结合在..