“酷”(Cool),是一个在当下文化语境中出镜率很高的词汇。但对于“酷”文化的阐释却一直浮于表面,很少有令人眼前一亮的研究。近期,加拿大学者乔尔·迪纳斯坦出版了新书《酷的起源》。

在这本有趣的著作中,他对“酷”的脉络进行了一番细致梳理。如同书中所指出的,“酷”文化本身与西方现代社会、政治与文化的变迁息息相关。在很大程度上,它都扮演着一种来自边缘的或是非主流的力量。

而存在于当下诸多文化圈中的“酷”文化则大都在消费主义的体认有限中残存寥寥。那些在韩国练习生公司接受培训的明星们或许对如何摆“酷”的姿势了如指掌;而在rap圈这一被认为懂得“酷”的群体中,我们却发现侵略性男性气质的蔓延,以及他们对于“酷”文化的符号式运用;在各种如抖音、快手或小红书中的“酷男酷女”们,与其说他们展现着自己的某种个性与气质,不如说在这些极具商业利益的大众平台中,“酷”文化早已经走到其背面,成为机械复制时代大批量生产的文化模式。而我们对其的了解也总是隔着一面屏幕以及陷入其对点赞的需求之中。

在当下光怪陆离的社交媒体上,正充满了这样的冲突。当曾经的反叛走向它的反面,我们该如何思考一种流行文化的兴起、挪用与再造?

“酷”的当代形象

西方现代的“酷”文化最终随着全球化以及西方发达的文化工业而迅速地蔓延到其他文化之中,并且因其迷人的特质而往往会受到众多年轻群体的欢迎。“酷”与年轻人的亲密关系大都因为二者在主流社会文化与结构中的位置所决定,正统文化本身就蕴含着强烈的父权形象,因此我们才会看到隐藏在“酷”文化中十分鲜明的“弑父”情结。

在1955年拍摄的电影《无因的反叛》中,由詹姆斯·迪恩所扮演的忧郁、敏感且总是被排斥的吉姆在很大程度上便承担着一种作为典型的形象,即疏离于家庭与社会,并且预示着这些年轻人对其过分严肃、正统且霸道的“父亲们”的不满。迪纳斯坦把詹姆斯·迪恩、马龙·白兰度和埃尔维斯所塑造的文化形象称为“美式反叛酷”。

《无因的反叛》(1955)中,由詹姆斯·迪恩(左)所扮演的吉姆。

《教父》(1972)中的马龙·白兰度。

在20世纪六七十年代的美国,年轻人之酷首先便暗示着反叛,对于传统——父辈们——所建构的那一套体制和文化系统的对抗,由此希望能够创造出一种属于他们自己的、个体的新性格和形象;这种对新个性的追求在其后的“嬉皮一代”中达到巅峰,并且也成为其后“酷”文化中最核心的气质。在1961年的《巴黎狂恋》中,逃离在塞纳河畔的美国青年们想象着“在别处”(兰波语)的生活,而有趣的是,法国存在主义哲学思想中本身也蕴含着构建其后“酷”文化的重要元素。

《巴黎狂恋》(1961)剧照。

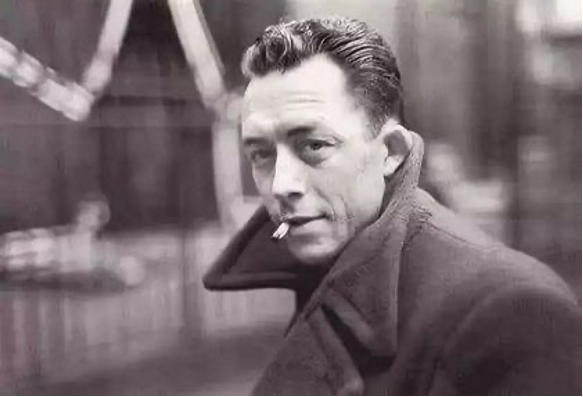

在加缪的存在主义思想中,西西弗斯是其最经典的形象:个体对于存在之处境荒谬的意识,以及由此而开启的无限且看似注定失败的悲剧性抵抗。相比于上世纪60年代美国年轻人的反叛之酷,经历过“二战”且在抵抗运动中扮演着重要角色的加缪依旧显得更加沉重与忧郁,就如他留给后世的那些黑白影像中所展现的形象:眉心深锁,面容严肃。但即使如此,在某种程度上,它们依旧能够找到勾连起彼此的核心,即对于个体自由与个性的向往和追求。

加缪

由20世纪五六十年代西方年轻人所建构起的“酷”文化在其后虽然伴随着新的社会与文化现状而出现改变,但其核心却始终是其能够获得年轻人——尤其是那些非西方的年轻人欢迎和接受的主要原因。并且当这些文化在一个特殊时刻出现的时候,它往往很快就会成为年轻群体所倾心的思想资源以及生活风格,如上世纪改革开放之初的年轻群体,他们通过模仿西方的着装、发型以及爱好来展现一种新的、区别于他们父辈的生活与个性的可能,由此使得当时的艺术、摇滚乐与文学这些与年轻人息息相关的领域出现新的气象。

一种跨文化流动的“酷”文化

在2002年,一个从学校辍学的女孩春树出版了一部叫《北京娃娃》的小说,其副标题为“十七岁少女的残酷青春自白”。在其小说封面上,剪着短发的女孩跷着二郎腿,孤傲且极具对抗性地与读者对视着;而整个相片风格波普,与其所希望传达的气质十分契合。在封面边缘,此书的英文名为“I,Seventeen,Badness Girl”……整部小说从其设计装帧到其内容,都透露着强烈的颠覆气质,并且或许是为了呼应媒体笔下的“春树”这个叛逆、坏女孩的形象,而使得许多人把这部小说当作作者的自传对待。

《北京娃娃》,作者: 春树,版本: 磨铁图书|远方出版社 2002年5月

春树可以说是中国21世纪初最具代表性的“坏女孩”形象,在她的小说里,女孩辍学、叛逆且在性与爱上大胆奔放,其形象更是颠覆传统对女孩的要求,在满是禁锢与规范的学校里横冲直撞。而媒体中的春树形象同样前卫且时髦,在其2013年出版的诗集《春树的诗》封面上那个染着粉色短发、戴着墨镜穿着黑色皮衣的女性形象,依旧延续着她登上美国《时代》杂志里的那些朋克气质。或许是为了追逐当时国内风靡的日本“残酷青春”电影与文学,所以春树在媒体以及其小说中的形象偏向于“坏女孩”,但或许更准确的说法应该是“酷女孩”(cool girl)。在春树的作品以及其形象中透露出的与其说是日本式的青春残酷——它往往带着更多阴郁、内敛之美的东方气质——不如说她的思想和生活风格更多来源于西方的朋克、摇滚与酷文化。她的愤怒是外放的、明目张胆且有的放矢的,暗示着在这个衰老的社会氛围之中一股新生且勇猛力量的爆发。

春树的形象在其后少有人继承,或仅仅存在于一些特定圈子与群体。但其背后最主要的原因还是伴随着社会变化,尤其是市场经济的展开与消费文化的兴起,使得酷文化或是曾经颇为桀骜的文化形式渐渐被商品化或被驱逐至边缘(如摇滚乐)。曾经作为闻名全国的“坏小子”的韩寒如今也开始在其电影中反复地消费他早期所建构和累积的形象,写《三重门》时期的韩寒确实是酷的,留着长发、潇洒退学,对许多陈词滥调与老生常谈的问题也往往能够像《国王新装》里的男孩毫不留情地戳破。但这样的“酷”本身似乎最终未能成为其生活与思想的风格,或是伴随着新的境况而出现新的变化。

在很大程度上,这似乎就是作为一种跨文化流动的“酷”文化在异域所遭遇的转变,即相比于在西方它成为某种生活或个体的存在哲学与风格,我们对其的了解或是接受似乎始终处在一个工具性或极具时效性的状态中。

它似乎只是结合着青春叛逆期而诞生的一种成长性状态,一旦过了这个阶段或是“长大了”,这样的“酷”就会随之消失,取而代之的便是重新回归父系的谱系,完美地完成这一形象和存在转变。酷与年轻人的亲密在这里被固定,“酷文化”似乎成了一种专属特定年轻人的文化,而成熟人的“酷”则往往被看做是为老不尊或过分轻佻。

“酷”成为主流文化的一部分

“酷”被理解为一种表演、一种假面、一种暂时性的为了应对家庭、学校或社会规训的调解或对抗性工具。这或许恰恰与我们对“酷”的理解有关。但如迪纳斯坦在其《酷的起源》中所指出的,“酷”本身是一套开放且完整的哲学、是一种存在状态以及一种生活风格;并且“酷人”本身是一种个体的存在形式,而非某种覆盖在个体身上的面纱。也只有通过这样的理解,我们才能更好体会或认识到何谓“嬉皮士”,以及成为一个“酷人”意味着什么。

![《酷的起源》,作者: [加]乔尔·迪纳斯坦,译者: 王聪,版本: 浙江大学出版社 2022年3月](https://x0.ifengimg.com/ucms/2022_15/944774C8C96109EA978CB7FAF18FB326BBA7A2ED_size175_w1080_h1492.jpg)

《酷的起源》,作者: [加]乔尔·迪纳斯坦,译者: 王聪,版本: 浙江大学出版社 2022年3月

而恰恰是对于“酷”理解的有限,再加上消费主义对于传统边缘思想或风格的吸纳与再创造营销,使得“酷”在21世纪的第一个十年之后出现新的变化。“酷”开始成为主流文化的一部分,尤其在西方好莱坞电影、超级英雄文化以及明星形象中,伴随着“一切坚固的东西”都在消费大潮中被变轻、变得随处可见与大众化,“酷”文化的忧郁以及作为社会压抑的症状也开始被一种更加积极、轻便且淡漠的气质取代。

“Be Cool”意味着“嘿,别太认真,别太较真”、“Don’t take life too seriously”、“Why so serious”……区别于作为社会压抑的忧郁症状,当代的“酷文化”则是改变了对社会压抑的看法,由此调整了对其的处理和应对方式。

《无因的反叛》(1955)剧照。

而也正因此,面对那些沉重的、压迫性且建制性的问题,年轻人也开始选择以一种更加曲折的方式来应对由此对自身造成的问题。他们不再选择因为意识到压抑和规训的强势,以及个体对此的无能为力而忧郁或感到痛苦,他们选择一种更加轻松的、有趣的方式来与其打游击战。因为只有这样,我们才能避免前者对于孤立个体的绝对伤害,在选择保护自己的同时以一种更加“轻”的方式去解决这些步步紧逼:Have fun with it(好好乐一乐)!

《黑暗骑士》(2008)剧照。

这些看似消极的“酷”行为和新的生活风格本身其实蕴藏着巨大的对抗力,我们可以从诺兰《黑暗骑士》的小丑这一形象中看到这一新的“酷”文化所潜藏的威力。小丑的人生哲学是“Why so serious”?他以一种玩世不恭的态度面对着传统的善恶与道德秩序,以其极具尼采风格的虚无主义重创我们作为文明奠基石的各种观念,并且直指它们的虚伪与脆弱。

“酷”的再创造

相比于更加传统且典型的超级英雄蝙蝠侠,小丑是“酷”的,他把其中的忧郁、对抗与轻推到极致,从而产生了必然的虚无:一切皆可以“乐一乐”,最终也必然会由此走向寂静的黑暗。而这恰恰是存在主义之酷所抵抗和反对的,“酷”的桀骜不驯本身是手段,是为了创造一种新的个体存在与生活方式,而非对个体以及其所必然需求的群体生活的消解和摧毁。

小丑是“酷”之极致,他真正展现了“酷”这一中文词汇本身的意义,即溢出,而走向极端,从而导致残忍与暴虐。而我们在这里强调的当代“酷”之“轻”,则始终是为了展现年轻群体相比于他们所仰慕的前辈们采取的另一种面对问题的方式。凯鲁亚克的《在路上》中那些奔放又痛苦的年轻人们,最终发现“父之形象”的压迫性,由此才能选择他们自己想要的生活。而那些“酷人”——尤其是“酷男”(cool guy)——也往往并非我们如今在各种Rap圈里看到的那些分外喜爱张扬自己侵略性男性气质的年轻人,他们大都在其忧郁与痛苦中展现着自身的女性气质。

《在路上》,作者:杰克·凯鲁亚克,译者:陈杰,版本:大鱼文库|湖南文艺出版社2020年1月

也正是这一点,我们发现“酷”本身对于传统霸权性男性气质的反抗,它压制了男性作为完整之人丰富情感与遭遇心理创伤而需求展现与诉说的权利,导致他们最后只能成为冷冰冰的沉默“父之形象”。有趣的是,无论是马龙·白兰度还是埃尔维斯,他们从未在银幕上扮演过拥有父亲的角色,而詹姆斯·迪恩在其三部电影中,都在与极具压抑性与规训性的父亲作斗争,无论这一父亲形象是真实的还是假想出来的。

而存在于当下诸多文化圈中的“酷”文化则大都在消费主义与因人们对其的体认有限中残存寥寥。那些在韩国练习生公司接受培训的明星们或许对如何摆“酷”的姿势了如指掌,以及对这一形象有着熟悉的认知,但往往在其极具表演性的姿态之下缺乏持久的核心支撑;而在rap圈这一被认为懂得“酷”的群体中,我们却发现侵略性男性气质的蔓延,以及他们对于“酷”文化的符号式运用;除此之外,在各种如抖音、快手或小红书中的“酷男酷女”们,与其说他们展现着自己的某种个性与气质,不如说在这些极具商业利益的大众平台中,“酷”文化早已经走到其背面,成为机械复制时代大批量生产的文化模式。而我们对其的了解也总是隔着一面屏幕以及陷入其对点赞的需求之中。

“Be Cool & Have Fun”(酷一点&找点乐子)或许可以作为当代“酷”文化的口号,但我们却不能仅仅根据其字面意思来理解这句简单的话。与其说它是一句口号,不如说它是一种个体的存在哲学,一种生活风格,一种对于新的社会关系和世界的构想。

在迪纳斯坦所梳理的西方“二战”后的“酷”文化变迁中,我们发现,从爵士乐和黑色电影开始,“酷”的形式往往与时俱进,但即使如此,它却始终象征着某种被疏离、被异化的存在。然而或许正是那些边缘的、被排斥的群体建构起了“酷”的形象与文化史,而这些人本身就象征着自身所处于的社会政治环境的症状。

《小丑》(2019)剧照。

在2019年托德·菲利普斯的电影《小丑》中,“小丑”并非某种外来的灾难,而恰恰是哥谭这一体制本身问题的象征形象。“酷”作为边缘群体所创造出的新的个体存在与生活风格最终获得了自身的独立和自主地位,由此成为一股新的文化力量,而能够在其后的全球化文化交流中,展现出自己恢宏且迷人的影响力。

本文为独家原创内容。撰文:重木;编辑:走走;校对:赵琳。

,“酷叶问4下载 ”文化的演变:当起义走向它自身的后背相关:

北约外长谈判为乌供给刀兵装备 争执对俄进级制裁【环球时报记者 任彦 张静 任重 程凯 柳玉鹏】“更多的(对乌)军事支持、更多的(对俄)制裁以及增加人道主义援助”,在当地时间7日召开的会议上,北约成员国外长与其所谓“全球合作伙伴”重点讨论了这些议题。前来参会的乌克兰外长库列巴直白地称,他此行的议程非常简单,“只有三件事情,武器,武器,还是武器”。通过北约外长会,西方国家还想再次努力展示“团结”。美媒披露称,面对俄乌冲突长期化这一可能性,北约在..

对于女性而言,时尚事实是赋权,仍是枷锁?是什么影响了我们的着装选择?又是什么影响了我们对于时尚的认识?在《时尚及其社会议题》一书中,美国文化社会学家戴安娜·克兰带我们回顾了19世纪到20世纪不同西方国家的服装与时尚文化演变历史。在今天,众所周知的是,时尚所透露的信息,远不只是视觉风格与审美选择,按照学者王德威的说法,“时尚是身体发肤和世界接触的界面,‘穿梭’内里与公共场域,‘践履’物质生活和消费想象。”在美国文化社会学家戴安娜·克兰看来,..

40种最简单的体例,让自己欢愉起来继《活下去的理由》一书之后,深受抑郁症困扰的作家马特·海格,继续以写作的方式应对焦虑的世界,遂成一本堪称“焦虑自救指南”的《焦虑星球笔记》。当让我们难过或是焦虑的内容充斥着手机、当我们面对当下的种种却无所适从,或许可以尝试海格在书中写下的摆脱焦虑的40种方式——做瑜伽、少购物、散步、跑步、跳舞或是断掉Wi-Fi、多接触小动物等等,这些大概是让我们自己快乐起来的最便捷的方法。下文经出品方授权发布。1.没事..

将无聊的日常写到极致,才是《金瓶梅》最了不起的处所数百年来,《金瓶梅》一直被视为“淫书”“禁书”,然而在学者叶思芬的眼中,它是一部从普通人的视角出发描写日常生活的书,书中写的是柴米夫妻的衣食住行、爱恨情愁、贪嗔痴慢、生离死别——“《金瓶梅》最了不起的地方却在于将琐碎、无聊的日常生活写得很精彩,又不改其无聊的本质。”这些“道是平常也动人”的世情风貌,在叶思芬看来,恰好是《金瓶梅》超越《红楼梦》的地方:“我个人越来越觉得,如果没有《金瓶梅》,或许就..

我们与“食人动物”有过精神联系,只不外越来越弱了在现代社会,人类处于绝对的中心地位,“食人动物”不过是一个艺术性的概念,它往往只存在于文学、绘画以及电影的创作中。然而,每隔一段时间,我们还是难免会看到一些新闻,在景区或山区,可怕的食肉动物将人 (游客) 致伤或致死,这是人类所熟知的一种灾难,唤起了人们真实而古老的恐慌,而这也残酷地提醒着,人并非随时随地都处于食物链的最顶端。这种灾难寓意深长。在人类最初的自我意识中,必然包含了在猛兽面前“身为鱼..

在手艺成瘾的社会中,你躲不了无处不在的“赌钱机”在中国,“赌博”是一个不太能摆上台面的行为。即便是早已风靡大街小巷的娱乐活动——麻将,在道德上也常常遭遇诟病。公共话语中的麻将,常常与“玩物丧志”、“不务正业”相联系,在城市街头的公共空间里扮演着一个令人既爱又恨的角色。不过,在这种文化语境的影响下,我们也可能错失一些洞察现代文化的良机。2021年,美国人类学家娜塔莎·道·舒尔(以下简称舒尔)的作品《Addiction by design》引进国内,中译名定为《运气..

钱理群:此刻的青年们,被现实困住了在《十三邀》第五季中,年逾八十的钱理群出镜。他精神矍铄,疫情期间笔耕不辍,写了四十万字,他将自己的工作描述为“在边缘位置关心中心问题”。而这种在边缘关心中心的意识,也许要追溯到60年代他在安顺的时候。1960年,他从北京大学毕业后即被“放逐”到安顺卫校教书,一待18年。在偏远的山区,他与学生一起讨论莫里哀、鲁迅,组成”民间思想村落“。从安顺返回北京后,钱理群走上北大中文系的讲台,在大学里,他系统性地研究..

作家们怎么书写封锁与独处?这些天,一定有不少读者们处于居家隔离的状态里。时间跨度至少两周的被迫“宅家”,打破了我们日常生活的惯性,如果你又恰好一个人独处,不知道你是用什么方式来抵御焦虑?有一种工作,它的“从业者”常常会待在家里、沉浸在孤立的焦虑中并反思自己的内心生活。这是一种依靠自我隔离来将个人的孤独感转化为创造力的“职业”,这个“职业”创作的内容也“负责”安慰他人孤独的灵魂。这个“职业”就是写作。封闭独处有时候能给予作..

写一篇讣告,纪念再也看不到春天的他们和它们今天是一年一度的清明节。自古至今,清明不仅是纪念逝者的节日,也是春回大地的时节。只是,近段时间以来,远方的战火与近处的灾难不断,我们比以往更为具体而真切地面对死亡的咫尺、生命的无常与失去的伤痛。虽然每一天都有无数的人以意料之中或意料之外的方式死去,但在这个纪念逝者的节日,我们或许更需要,也更有勇气言说死亡。这是因为,那些逝去的人从来都不只是人口学意义上的统计数字,而是有血有肉、有名有姓的人,是活..

这是给你们的花儿,薰衣草、薄荷、墨角兰…| 莎翁踏青指南在莎士比亚笔下,植物看似是故事的点缀,却常常推动着剧情发展:朱丽叶服下颠茄,假死求生;罗密欧情之所至,命丧于乌头草;当紫杉出现时,预示着有人要中毒……正如雨果所说:“在莎士比亚作品中,百鸟在歌唱,灌木在抽叶……森林窃窃私语,人们促膝交谈。”莎翁之谜,唯植物可吐露。在《莎士比亚植物诗》一书中,作者格瑞特·奎利和绘者长谷川澄江-柯林斯,用20年时间研究莎士比亚著作,以严谨的考据、典雅的绘图,将莎翁作品..