“在这个世界上,再也没有比置身于人群之中,却又得孤独生活更可怕的事了。”一百多年前,作家茨威格曾如此感叹道。而如今,几乎每个现代人都会从这句话中找到一丝丝共鸣,《经济学人》在几年前就曾不无夸张地宣称“孤独是21世纪的麻风病”。

我们想方设法摆脱孤独,它却依然如影随形。孤独从何而来?人类注定与孤独相伴吗?英国历史学家费伊·邦德·艾伯蒂在《孤独传》中,探究了孤独与个人和社会、情感和身体之间的关联。在他看来,“灵魂伴侣”这种浪漫小说或者电影中的设定,反而更加助长了人们的孤独,而人们对于“灵魂伴侣”盲目的追求,也使得许多并不健康的亲密关系合理化,比如《暮光之城》……

下文摘选自《孤独传:一种现代情感的历史》,经出版社授权推送。

理想中的浪漫之爱——“灵魂伴侣”

最早使用“灵魂伴侣”(“灵魂”和“伴侣”两个词是分开的)一词的是浪漫主义诗人塞缪尔·泰勒·柯勒律治。

在《给一位年轻女人的信》(1822)中,柯勒律治发现女性会全身心地投入婚姻之中,对于她们而言,“这一举动与自杀无异——因为一旦进入,婚姻就会填满一个女人的道德和个人存在,填满她的享乐和职责的整个空间”。

他接着说,在婚姻中,一个人能感受到极致的快乐和痛苦,并且大多数人会在“漠不关心”与“万分喜爱”这两极之间选择适合的搭配。而“为了不至于悲惨”,柯勒律治提议,拥有“一个灵魂伴侣,一个合住的人,或一个伙伴”是很有必要的。因为:

“就上帝赋予你的能力而言,谁会把你的整个人格,所有你称之为‘我’的东西——灵魂、身体和财产,融合到另一个人身上呢?为了你自己的灵魂,你必须防范这个人的习性与谈话的感染,这种感染潜在地影响着你的思想、感觉、所有物,还有你无意识的偏好和举止,犹如你身处其中的空气!”

柯勒律治这封信从头至尾都运用园艺的比喻,指明了一个人的幸福可能“萌发”的“土壤、气候”,还有“朝向”,这里他还援引了空气,以上每个例证都将人类品性和经验(还有灵魂)设想为自然界的现象,只有具备适当的条件才会茁壮成长。这些条件不仅对社交和心理发展来说是理想的条件,还是由上帝主宰的:

“上帝说,人类独处并无裨益;要成为我们应当成为的人,我们需要善好的支持、帮助和交流。”

柯勒律治写这封信的时候,孤独作为一种独特的情感状态,已经成为越来越普遍的主题。同样,文学观念也认为,婚姻可以标志某种精神结合。1761年,18世纪的一位博学的店主托马斯·特纳在日记中写下了类似的表达,“我灵魂的同伴”。时至浪漫主义时期,这种情绪愈演愈烈就不足为奇了。同样,这种观念不光见诸世俗和古典的语言,在宗教用词中也可窥一二。因为在浪漫主义时期,世俗人文主义、文学的自我意识、对自然的热爱,以及对个人健康、财富和幸福的追求既是身体的义务,也是情感的义务,它们决定了一个人的精神和身体健康。

柯勒律治(1772年10月21日-1834年7月25日),英国诗人、文评家,英国浪漫主义文学的奠基人之一

因此,柯勒律治所用的语言从农业的比喻转变为病理医学的比喻,将躯体健康与精神健康相提并论。“不要嫁给一个饱受‘痛风或肺痨’之苦或是有‘偏瘫’的男人,”他拿这些身体的病痛打比方,“谈及这些身体上的不便,[我]真正在思考,也想让你来思考的,是道德和智力的缺陷和疾病。”为什么?因为道德和智力才是一个人“更为珍贵的那一半”,而不是他们的举止、外貌或外在的姿态。

因此,当柯勒律治使用“灵魂伴侣”一词时,他是将“我”理解为由三种相互关联却彼此独立的状态构成的,即“灵魂、肉体和财产”。在谈到个体作为一种社会和精神、物质的存在时,柯勒律治承认,婚姻的规范必须涵盖女性及男性的情感、宗教和物质需求。这并不是说柯勒律治对现代意义上的“另一半”(the one)的观念表示赞同,而是说他将灵魂伴侣的概念作为一种恰当的语言和哲学工具,与更规范的当代术语一起使用:合住的人或伙伴。传统上,历史学家把婚姻视为获得爱情或经济收益的一次旅程,这种看法既无帮助又过于简单化。

柯勒律治的表述中最重要的一点在于:灵魂伴侣需要物质和情感的双重满足。关键是,那个人不一定是配偶;浪漫主义文化中最值得一提的,当属对人类联结的追求,以及对个体之间持久联系的需要。在提高社交能力和增进情感的故事中,人们经常忽略的反而是那些愈发重要的问题:用浪漫主义的思想体系来说,就是一个人的精神、性和情感需求可以通过一个特定的人,而非一段精神上的关系来满足。

在柯勒律治的作品之后,英国文学中出现了一种越来越显著的趋势,即认为“灵魂伴侣”一词指代的是一个让自我整全的个体(正如它在柏拉图时代的含义一样),外加一份浪漫的刺激。从朋友般的陪伴和本分,到以个人欲望为特点的性理想,这种对爱情的重新定义似乎标志着对个人主义的追求。“灵魂伴侣”(soulmate)一词在20世纪早期的英文出版物中尤其引人注目。该词首次出现于20世纪30年代末,在60年代期间使用频次平稳上升,1980年左右则急剧飙升。从20世纪80年代起,人们越来越普遍地使用“灵魂伴侣”一词,这可能和这个词在个人广告中频繁亮相,以及媒体有关寻找“另一半”的讨论有关。

《爱在日落黄昏时》

另外,“孤独之心”(lonely hearts)也作为一个文学术语在19世纪末达到了使用的顶峰,当时认为,心脏是浪漫之爱的情感与象征器官,有关情感的情绪都围绕着心脏发生。20世纪初,“孤独之心”的观念作为一种社会认同(尤其是在那些苦苦寻找伴侣的女性中间)在小说和报纸中流行起来,表明了寻找爱情的商业化倾向。《卫报》仍然保留的“灵魂伴侣”约会版满足了同样的功能,只不过如今从报纸转到了线上,并且数字化技术的运用使得寻找真爱这件事变得对用户更加友好,更加“科学”。

灵魂伴侣的现代理想或许在20世纪初就已经充分实现了。但其根源仍属于19世纪,与爱、渴望、自然世界的浪漫联系在一起,与通过超脱世俗和现实的结合实现个人成就的激情联系在一起。

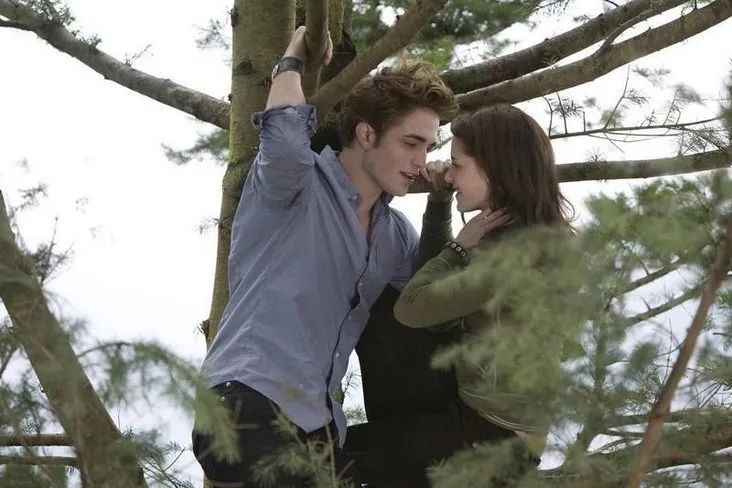

《呼啸山庄》《暮光之城》都设定了一位追求“灵魂伴侣”或重要的另一半的女性,没有了这个人,她就会感到孤独(而有了这个人,她又没法进入“正常的”社会领域)。两部小说都涉及危险的性,还有一位忧虑成性、颇具威胁的男主人公,他们既是自然风景的一部分,又和自然彼此分离。两位女主人公,凯西和贝拉,都在同社会规范和个人欲望相抗争。两人都需在以下两者之间抉择:

是选择暗含的性和情感上的满足,还是虽平淡却安稳的一生?这类选择还抱有这样的希望:是被看见,身陷危险;还是不被看见,保自己周全。

在两者之中,我们都发现了一种观念的内化和延续,即强烈的浪漫理想是一种,也是唯一一种令人向往的为爱情赴汤蹈火的形式。当一个人不被满足或丢掉了这份理想,感情上的悲凉和孤独就随之而来。

爱情战胜一切,

就连狼人和吸血鬼也不例外

对哥特元素的调用重新出现在大量以女性和少女为目标读者的主流小说中。这类小说的特点在于,它们运用了同样的意象:危险、激情、死亡与衰朽、诅咒、癫狂、超自然,以及永恒的吸血鬼形象。

2005—2008年,《暮光之城》系列共出版了四本书,之后顶峰娱乐拍摄了《暮光之城》系列电影。这个系列小说的作者是美国作家斯蒂芬妮·梅尔,书中详细记叙了少女(伊莎)贝拉·斯旺在母亲再嫁、离开她们在亚利桑那州凤凰城的家之后,搬到父亲位于华盛顿州福克斯居住的生活。在福克斯小镇,她与一百零四岁的吸血鬼爱德华·卡伦相遇并相恋,还遇到了狼人雅各布。

![《暮光之城·暮色》[美] 斯蒂芬妮·梅尔 / 覃学岚 / 接力出版社 / 2008](https://x0.ifengimg.com/ucms/2022_12/564FC0C2571693122BAE92BD79EEBE87250D71F9_size25_w450_h636.jpg)

《暮光之城·暮色》[美] 斯蒂芬妮·梅尔 / 覃学岚 / 接力出版社 / 2008

截至2011年,《暮光之城》系列在全球范围内共销售了一亿两千万册,被翻译成四十种不同的语言,预示着吸血鬼小说开启了崭新的时代。从女性主义的视角来看,这套作品是有问题的,因为它们仍在颂扬不健康的恋爱关系。书中还暗示了:没有什么比单恋更使人孤独的了。

《暮光之城》系列中的情节围绕着贝拉决定是否要和爱德华(有时是雅各布)在一起,尤其是她对爱德华怀有的强烈爱意而展开;这种爱意意味着她必须放弃自己的人类身份,被社会排斥,以一种粗野的方式走近自然,最终和其他吸血鬼一道在森林中狩猎,而这种吸血鬼的生活方式曾是她一度反感的。

这个系列的小说以及之后改编的电影大获成功,引发了对其文学价值和社会价值的重要文学讨论。有批评家认为,贝拉和爱德华的关系表现了基督教为女性订立的禁欲法则(如果他们性交,他就会杀了她。他渴望她的血,但要是他咬了她,他就无法控制自己)。书中还大肆渲染了本质上是虐待的一种关系:爱德华操控着贝拉什么能做,什么不能做,什么人能见,什么人不能见;在这段关系中,对暴力死亡的恐惧无处不在。

《暮光之城》海报

《暮光之城》系列小说的情节明显与《呼啸山庄》类似:年轻女性被帅气而危险的男性所吸引,这段关系是最终实现还是被拒绝,则是全书的核心所在。贝拉和爱德华打交道的过程让她始终暴露在危险之中;从想要毁灭她的嗜杀成性的吸血鬼,到她因无法同时在两个世界中共存而与家人朋友之间产生的断裂感。能变身的狼人雅各布的加入塑造了一段三角恋。雅各布确信,和爱德华在一起就等于杀死贝拉。雅各布告诉贝拉说,如果他们俩在一起的话,她完全不需要改变或是适应什么,她还可以有家人和朋友,还能和往常一样生活下去。相比之下,只有通过摄入吸血鬼的血,变成一个不可思议的美丽的吸血鬼,她才有可能融入爱德华的世界。

在这个过程中,爱德华必须通过将自身暴露在危险之中(和制订吸血鬼行为准则的沃尔图里家族一道)来证明自己对贝拉的爱。后来贝拉怀孕了,所生的孩子介于吸血鬼和人族之间,既能长生不老,又有着吸血鬼和人类的双重特质,种种未知的生育过程让贝拉险些死掉。

最终,全书以彼此之间角力的分歧与平衡作结:主人公们戏剧化展开的关系与他们即将满心欢喜继续生活于其中的未知人类世界是不一致的——在人类世界里,他们将通过非同一般的联结整合在一起,彼此分立却合而为一。

和《呼啸山庄》不同,爱情战胜了一切 ;与哥特式的原著迥异,现代小说对于好莱坞的观众来说是玫瑰色的,主角的死不会让人感到满意。有趣的是,在改编的电影版本中,故事展开的方式似乎是在说:其中的人物都已经死了;震惊的观众后来才发现,这不过是为了让他们一瞥可能被征服的未来。在一番略带戏谑之意的颠覆传统过后,常规的手法继续被沿用,观众们得到了他们理想中的大团圆结局。

爱德华与贝拉

这里我想要更进一步探讨的是《暮光之城》与《呼啸山庄》之间的关联,以及爱德华与贝拉、希斯克利夫与凯西之间的关系如何挖掘并强化了以下主题:自我与社会(或欲望与规范)之间的冲突、归属与孤独的意涵、爱的本质,以及自然/文明的分野。两部小说都探讨了女性欲望的局限与期许,以及一个人的自我在没有重要“另一半”的前提下,能在多大程度上真实地生长起来,抑或,女性能否独立成长。爱德华极为痛苦,他从远处窥伺着贝拉,也曾试图远离她。贝拉在追寻爱德华回应的过程中,一次次将自己推入愈发危险的境地,包括追求危险的性。这其中传递的全部信息似乎都在说:这段关系不可避免,即便是历尽痛苦,依然值得追求。

在《暮光之城》系列的第三部《月食》中,主角们反复使用“灵魂伴侣”这个词来使这种表面上不健康的结合变得合理。拥有一个灵魂伴侣是贝拉(通过她的母亲和她的女性朋友)在生活中投射出来的理想状态,也是她在爱德华家族的其他成员身上看到的一种模式,毕竟他们是永生不朽的。这与贝拉自己的生活形成鲜明对比,父母在她小时候就分开了,父亲看上去很孤独,而她的高中同学为了追寻“另一半”一次次努力又一次次失败。爱德华于是成为贝拉的救赎,他会将她带离原本的庸常生活,会用尽办法让她变得更耀眼、更优秀——除了一个问题,她可能丧失她的灵魂。贝拉确信这值得冒险。爱德华很快成了贝拉存在的唯一理由。她没什么兴趣爱好,只要和爱德华分开,就会躲进自己的房间,整月整月地伤心憔悴,她的父亲为她的健康而忧心。她意识到只有铤而走险,自己才会最终活过来,因为只有她置于危险的境地,才会把爱德华拉回自己身边,这样他就能再一次彻底“拯救”她。

似乎是觉得两个故事之间的呼应还不够,梅尔还明确引用了《呼啸山庄》中的情节,以此来强化这种感受:贝拉和爱德华的故事是在挖掘爱情的普遍真相。《月食》中有几个场景是贝拉捧着一本卷了边的《呼啸山庄》四处溜达,她甚至还和爱德华讨论过这本书的价值。起初爱德华对此不以为然,但最终他惊讶于自己终于能理解希斯克利夫了,一个和他有着同样遭遇的人。“我和你相处越久,”他对贝拉说,“就越能理解人类的情感,我发觉,我能和希斯克利夫共情了,这在以前绝无可能。”

贝拉与雅各布

这种对照是双向的。正如从贝拉读的书中引用的那样:“她对他的关心一旦停止,我就要挖出他的心,喝他的血!”一方面希斯克利夫在激情与嫉妒的驱使下走向了爱的复仇(爱德华一样表达了对雅各布的憎恶,说他是“狗”)。希斯克利夫和爱德华一样,两人都是嗜血的。另一方面贝拉也将她自己比作凯西:“只是我的选择比她的强太多了,既不邪恶,也不孱弱。而我坐在这里,为这个选择哭泣,没有做任何有用的事情来纠正它。就和凯西一样。”这一次,爱德华将在她耳边轻语《呼啸山庄》中希斯克利夫那句声名狼藉的话:“没有我的生命,我没法活!没有我的灵魂,我没法活!”

在这种语境之下,《暮光之城》在文化上的成功重申了这样的观念:灵魂伴侣对于一个人的发展,尤其是对女性的个人成长是至关重要的。女性的价值是由她投入对方身上的部分所定义的,是由一段关系定义的;而只要对方是对的“那个人”,这段关系甚至可以是虐恋。这样的语境同样在暗示,那些没能找到这种爱的女性是“不幸的”或是失败的。就连布里吉特·琼斯这样“绝望”的女人最终都找到了灵魂伴侣。(《BJ单身日记》和《暮光之城》系列一样,都是利用一系列浪漫关系的文化典型,将女主角简单设定为缺乏成功爱情经验的类型。)

如今市面上有成千上万本《灵魂伴侣的秘密》这类自助读物,承诺读者说会帮他们找到那个特别的人;也有大量的书、指南和节目支持那些孤独的人寻找爱情,甚至还有自杀未遂的人整理出来的自杀协议。显然,灵魂伴侣或是完美的浪漫伴侣(还有因为他们的缺席而造成相应损失)这种想法时至今日依然盛行。个中原因,或许和本书谈及的现代性带来的个人对身份和归属的追求有关。一个人能被无条件地照顾,统领一切的宗教叙事而今衰落了,关乎个体成长的个人主义应时而起,大众消费主义和全球化开始发端,它们关注个体自我的完美,盛行的心理学话语体系又使人从一出生起便与世界对立——上述的种种都认定,浪漫之爱才是获得心灵、精神、心理和身体满足的主要来源。

那么,那些从未找到过“真爱”的人呢?那些未曾体验过与原生家庭之间的亲密关系,或是终其一生都在找寻“那个人”的人呢?假设我们接受了依照某种文化典型而设定的情感经验——例如,年轻女孩们都梦想着自己像贝拉一样被爱德华(或雅各布)宠爱,而年长的人虽然婚姻数次失败依然孜孜不倦地上网找寻他们的灵魂伴侣——那么完全有可能是灵魂伴侣的神话反而助长了人的孤独。人群中的孤独也有了新的更有力的意涵。如果我们只有找到一个能满足我们的伴侣才能实现自我完整(不管从什么意义上来说),那没有了“那个人”,我们又怎么才能保持完整性呢?社会心理学家瓦莱丽·沃克黛的研究在这里就很有启发性,尤其是对于我们理解下面的问题颇有裨益:年轻女孩是如何从年少时就变成男性欲望的被动接受者,又是如何从年轻时就被有意塑造成期待依靠(通常是年富力强的)男性同伴来完成个人成就的形象。

这种渴望成就的模板一旦形成,就会伴随一个人的一生。单身的年轻人或是刚离异的人似乎尤其会因为无所依赖而感到孤独,同时热切地渴望“一个特别的人”。针对单身、离异、结婚和丧偶的成年人的调查发现,结了婚的人更不容易感到孤独,当然,在婚姻中产生的孤独感——不被理解,不被“看见”,五味杂陈——就是一个另外的社会问题了。而对单身人士的先入之见依然在很大程度上是由性别划分的,例如20世纪70年代,“风流的单身汉”和“孤独的老姑娘”这两种形象就格外盛行。

另外,单身女性也常常会遭人指摘,说她们在追求配偶的过程中“太过挑剔”,这种文化惯习显然也是假定:理想中的女性在恋爱对象面前就应该是被动的、顺从的。20世纪初,英国有一种文化假设:无论这个世界上的女性这几百年来是不是都在独自生存,单身女性都只不过是“在等待结婚”而已。也有一类很强势的批评观点认为,女性不应为确保找到那个般配的人而等太久,不然她们就会失去性吸引力和/或生育能力——这两项能力在历史上一直被说成女性(尤其是白人女性)的核心资产。如今,这种观念又在“性感资本”的概念中重新抬头,“性感资本”认为年轻女性理应拥有与她们美貌相匹配的资产,而这种资产会随时间推移而贬值。最令人作呕的是,这种从生理上对女性有组织的、父权式的贬低存在于“非自愿独身者”(INCEL)运动中,这是一个由一群自称“非自愿独身”的男性发起的运动,他们认为自己“非自愿独身”这一结果是由女性能自由掌握她们的身体所导致的(以此合法化他们的暴力行为和恐怖主义)。

虽然大多数有关单身人士的孤独研究都集中在老年人和独居者身上,这群人之所以孤独,通常是由丧偶或21世纪的家庭结构变化所致;但显然在人们对孤独与浪漫的愿望和错觉上,尤其在文化如何催生了没有灵魂伴侣的人的缺失感上,仍需要投入更多的研究工作。而说到孤独与寻找浪漫“另一半”相关的行为,有大量研究都关注人们是如何在互联网上常常自暴自弃一般、消极地寻觅着爱情;互联网的世界默认,亲密关系是能使人即刻获得满足的,不需要深入了解、长久相处,或是经过有意义的沟通。(我在这里把寻找长期的关系与随意的偶遇区分开了,虽然人们使用约会软件的动机各异。)

追求浪漫的爱,相信灵魂伴侣的存在,无疑影响了个人和社会对孤独的体验。如果说理想状态是以两个人的情感共同应对整个世界(不管两个人各自在合理化这种强烈的爱意时是怎么做的),那么这对于人们如何体验爱情、如何感受爱的缺失,都有着明确的社会影响和情感影响。没有了那个重要的另一半,咄咄紧逼的缺失感时刻在提醒我们,我们永远是“分开时只有一半,就像比目鱼,终其一生都在寻觅[我们的]另一半”(柏拉图,《会饮篇》)。

本文节选自

《孤独传》

副标题:一种现代情感的历史

作者:[英]费伊·邦德·艾伯蒂

译者:张畅

出版社:译林出版社

出版年: 2021-5

相关:

纽约大城市博物馆将建新馆:42岁墨西哥建筑师领衔近日,纽约大都会艺术博物馆宣布,将由墨西哥建筑师弗里达·埃斯科贝多(Frida Escobedo)设计新的现当代艺术区。现年42岁的埃斯科贝多曾设计过2018年的伦敦蛇形画廊夏季展亭,是当时该项目历史上最年轻的建筑师。这一项目将耗费5亿美元,包括8万平方英尺的展厅和公共空间,让博物馆有机会讲述比过去更加丰富的现当代艺术故事。早在2014年,纽约大都会博物馆已经展开了建立现当代艺术区的计划,此后由于财政问题而搁置。去年11..

这个村子里,已经没康年青人了瓦匠、篾匠、豆腐匠......这些靠手艺过活的匠人们,在自给自足的农村曾不可或缺,却在城市化、全球化进程中渐渐消亡。对城市栖居者来说,他们是陌生而遥远的经验,是年长者的记忆,却很少会在书中读到。作为申村人,作家申赋渔通过文字记录,在《匠人》中赋予申村匠人进入历史书写的权力,他们不再活在纸页的空白边缘。手艺,是辨认这些匠人的符号,也是窥探他们命运的暗码。申赋渔书中的匠人们,毫无例外地卷入时代暗流,与命运..

拉脱维亚总统呼吁美国永远驻军 俄社交部:破损不变今日俄罗斯电视台报道截图海外网3月14日电 综合今日俄罗斯电视台、美国有线电视新闻网(CNN)14日报道,拉脱维亚总统莱维茨13日接受美媒采访时呼吁美国军队在波罗的海国家“永久存在”。俄外交部此前曾指责北约在离俄边界更近的地区部署军队,称这种行为“破坏了欧洲的稳定”。莱维茨声称,美国在波罗的海地区的永久军事存在是绝对必要的。“北约应该加强东翼军事部署,包括波罗的海国家、波兰和罗马尼亚。我也欢迎美国在波兰和..

只有书本才能给你供给想象,让你看到新的世界 | 童庆炳童庆炳是谁?可能很多人并不熟知他的名字,但是在作家圈中他却被奉为“一代文坛教父”——他曾在作家研究生班中,教过莫言、余华、刘震云、迟子建、毕淑敏等一批今天中国文坛最顶尖的作家。2011年3月,童庆炳先生(1936—2015)给北师大本科生授课然而,在成为一代作家的老师之前,童庆炳自己的读书之路却非常曲折。小升初时,因为家境窘迫、还有弟弟妹妹要养,父亲要求他回家种地帮忙;初中时,祖母拿出自己一辈子积攒起来准备..

毛尖:此刻影视剧里的女性,多量次地在家绣花提到女性学者,你会想起谁?这份名单一定不长,这是因为——女性,从来不是学术界的主流。无论是高校教席,还是学术成果发表,越往象牙塔的顶端走,女性的数量就越少。事实上,当一个女性决定从事学术事业,她所面临的限制无处不在:“女博士是第三种人类……”“历史证明学术界不是女性的地盘……”“读书有什么用,女孩子总归要嫁人的……”在高等教育阶段,诸如此类的声音试图阻止女性踏入科研大门。而当她们进入高校系统,生..

生为女人,糊口自己就是战争|女性书单在今天,国际劳动妇女节,我们遴选了14本女性主题的书籍,其中不仅有生活层面的女性故事,也有战争年代的女性遭遇;不仅有内心独白的女性视角,也有外在观察的社会视角……这些女性成长的独特经验,呈现出一位女性或许会在生活中遭遇的全部。当然,除去生活的内战,女性还会陷入自我的内战。此外,更多女性进入职场之后,却没能从家庭劳动中解放出来。当我们把一位女性的一生,拆分为不同的阶段、不同的身份、不同的遭遇和不同的..

只有书本才能给你供给想象,让你看到新的世界 | 童庆炳童庆炳是谁?可能很多人并不熟知他的名字,但是在作家圈中他却被奉为“一代文坛教父”——他曾在作家研究生班中,教过莫言、余华、刘震云、迟子建、毕淑敏等一批今天中国文坛最顶尖的作家。2011年3月,童庆炳先生(1936—2015)给北师大本科生授课然而,在成为一代作家的老师之前,童庆炳自己的读书之路却非常曲折。小升初时,因为家境窘迫、还有弟弟妹妹要养,父亲要求他回家种地帮忙;初中时,祖母拿出自己一辈子积攒起来准备..

毛尖:此刻影视剧里的女性,多量次地在家绣花提到女性学者,你会想起谁?这份名单一定不长,这是因为——女性,从来不是学术界的主流。无论是高校教席,还是学术成果发表,越往象牙塔的顶端走,女性的数量就越少。事实上,当一个女性决定从事学术事业,她所面临的限制无处不在:“女博士是第三种人类……”“历史证明学术界不是女性的地盘……”“读书有什么用,女孩子总归要嫁人的……”在高等教育阶段,诸如此类的声音试图阻止女性踏入科研大门。而当她们进入高校系统,生..

生为女人,糊口自己就是战争|女性书单在今天,国际劳动妇女节,我们遴选了14本女性主题的书籍,其中不仅有生活层面的女性故事,也有战争年代的女性遭遇;不仅有内心独白的女性视角,也有外在观察的社会视角……这些女性成长的独特经验,呈现出一位女性或许会在生活中遭遇的全部。当然,除去生活的内战,女性还会陷入自我的内战。此外,更多女性进入职场之后,却没能从家庭劳动中解放出来。当我们把一位女性的一生,拆分为不同的阶段、不同的身份、不同的遭遇和不同的..

俄方发布视频:俄军苏25抨击袭击机被击中后成功返回基地据俄新社3月14日报道,俄罗斯国防部周一告诉记者,俄罗斯一架苏-25攻击机在被乌克兰军人发射的便携式防空导弹击中后,飞行员驾驶战机成功降落在俄方基地。俄国防部还公布了一段受损战机降落在基地的视频。自动播放俄国防部称,“在特别军事行动区执行战斗任务时,两架苏-25攻击机编队中的一架,被乌克兰士兵从地面用便携式防空系统发射的导弹击中。受损攻击机的飞行员并没有弹射离开战机,在评估情况后决定关闭被导弹击中的那台..