作为宫崎骏的“死对头”,《攻壳机动队》导演押井守对吉卜力工作室的作品敢骂也敢夸,直言不讳。在他看来,《千与千寻》的主线不甚明晰,但各种细节的展现令人叹服。——千寻边吃饭团边哭的场景、水面浅浅没过的铁路是生与死的分界线、无脸男的出现……

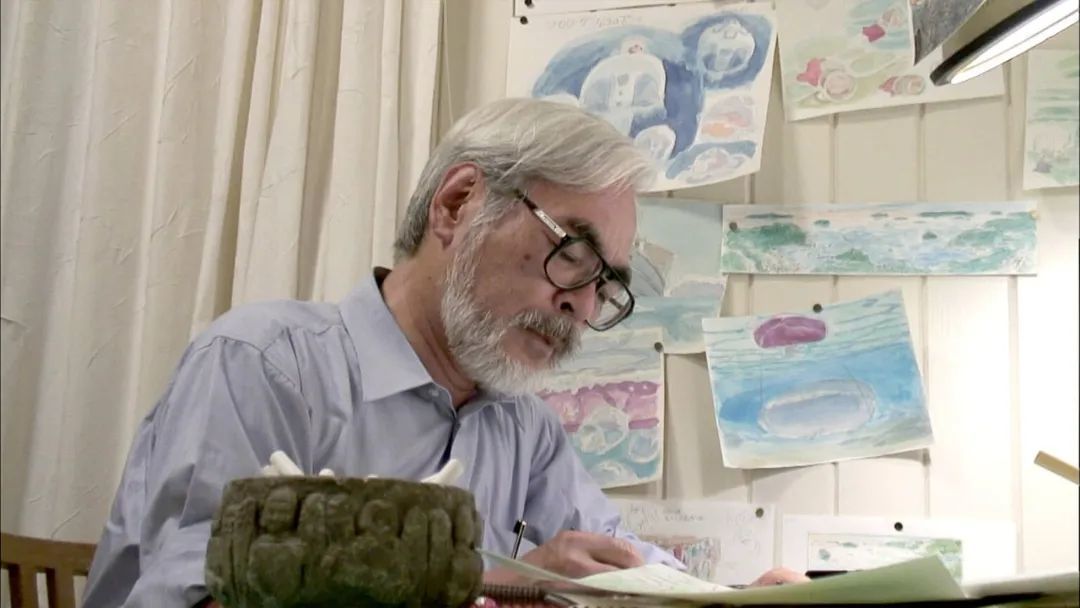

“黑泽明的椅子究竟有谁能坐,答案正是宫崎骏。”本文摘自《并不想说坏话!无人敢评的吉卜力功过》,经出品方授权发布。提问者与答者以“Q”、“押井”为区别。

千寻与无脸男的故事

Q:《千与千寻》是一部改写了日本电影史的作品,票房收入达到惊人的 308 亿日元。不用说,这个数字到今天仍未被打破。(注:2020 年上映的《鬼灭之刃剧场版:无限列车篇》票房成绩超过《千与千寻》,成为日本影史票房第一。)

押井:看电影时最让我惊讶的是开场。电影一开始展现的是摇晃的汽车后座上,千寻一脸不情愿的样子,对吧?这里其实和宫老为《柳川运河的故事》 构思的开场几乎一模一样。我记得没错的话,那部作品里是男孩,除此之外几乎一模一样。宫老原本想把《柳川运河的故事》拍成故事片,当时在企划会议上说的开场构思,成了日后《千寻》的开头。我想说的是,我就算一个执念比较深的人了,但宫老更是如此。回到《千与千寻》,与以往一样,这又是一部把自己想做的场景串联起来的电影。

高畑勲和宫崎骏合作为环保问题而拍摄的纪录片

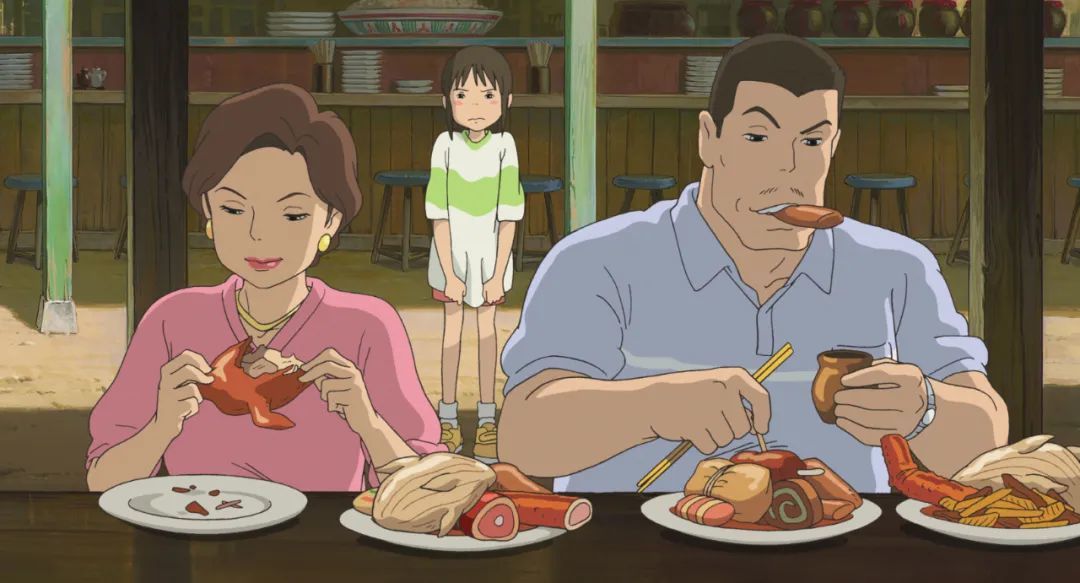

Q:我重新看过一遍,感觉故事确实有些散乱。到底为什么必须把千寻的父母变成猪呢?而且狼吞虎咽吃食的猪画得太写实了,像恐怖片一样。

押井:我看到那场戏的时候也纳闷,“宫老那么喜欢猪,怎么这里的猪一点儿都不可爱呢?”只描绘了猪的负面形象,与以往可爱的猪的形象完全不同。那一幕里出现的食物看起来也一点儿都不好吃。

具体原因不太清楚,但让父母变成猪,大概是为千寻去大澡堂做杂事制造必要条件吧。故事中间父母没怎么出现,对吧?

Q:虽然有千寻去找变成猪的父母的情节,但至少后半段,让父母恢复本来的样子对她来说似乎已经不是首要目标了。

押井:宫老首先考虑的是如何让城市出身的千寻去做重体力劳动,通过劳动有所觉醒,变成一个自立的孩子。想做到这一点,让父母变成猪就好了,没必要拼命深究。父母的任务在开头基本就完成了。这就叫作“方便至上主义”。

Q:好严苛的评价!

押井:因为是宫崎骏电影,不得不这样嘛。故事线索不清晰,主人公的内心线索也有些难以让人信服。

Q:千寻吃着白龙给的饭团,边吃边哭。我看了也跟着哭了。

押井:那只是细节而已。只是一个场面的事情。我已经说过好多遍了,宫老在细节的说服力方面非常了不起。但对电影的评价是另一回事。至少我是不会为了细节而看电影的。细节虽然重要,但只有细节,电影不能成立。我想问,导演的能力应该发挥在哪里呢?应该发挥在赋予电影一条主干、给电影一个核心、构建出结构,这些才是导演的工作。我看编剧署名也是宫老,但实际上什么也没写吧。

Q:不写剧本这一点有点像某个时期的香港电影呢。话说回来,当时的香港电影连分镜图都没有。

押井:成龙的肉搏动作片这么做是可以的。因为观众想看的就是成龙搏命演出的样子。但是吉卜力的作品总是高举宏大的主题,那一般来说可就不能太随便了吧。所以这只是铃木敏夫的一种策略,他把宏大主题当成了宣传方针,而并不是作品本身就有什么宏大主题。

Q:这次的宣传语是“隧道的另一端,是一座不可思议的小镇”。

押井:这只是最初的版本,后来变了。阿敏一定会做幕后推手,把宣传语改掉。他把焦点转移到了无脸男身上,从阿敏的逻辑来看,这是一个无脸男和千寻之间的故事。

Q:宣传语中途变成了“每个人心中都有一个无脸男”。

押井:没错,《千与千寻》其实是关于无脸男的电影。阿敏好像数了角色登场镜头的数量,在配角之中,无脸男意外地成为镜头最多的角色。确实,他会经常不经意地出现在画面的角落里。

Q:但我不觉得宫崎先生是有意让他多次登场的。

押井:这是导演无意识的显露呢。宫老从来没想到过这会成为一部关于无脸男的电影。将这个无意识挖掘出来的关键角色正是铃木敏夫了。所以他特别适合做宣传工作(笑)。

Q:无脸男很像《禁忌星球》里的“本我(Id)的怪物”,不是吗?

押井:无脸男象征着生活在现代社会里的人的欲望。不管吃掉多少东西、得到多少东西,都不能获得绝对的满足。因为他就是欲望本身,所以没有面孔,名字也叫“无脸男”……可以这样解释。《千与千寻》讲的就是千寻如何面对他的故事。换种说法,这是在讲吃过苦后变得能理解他人心情的少女千寻,如何训诫无脸男的故事。所以说这是千寻与无脸男的故事,的确没错。白龙什么的早不知道跑到哪儿去了。那个美少年去哪里了?

Q:我心里倒是一直都惦记着他呢。

押井:什么嘛,小白完全是个单薄的配角。

Q:没错,真的很过分呀。最初他的存在还蛮有深意的,中途开始导演就厌倦了吧……下场真是悲惨呀。

押井:无论是谁看这部电影,最初都会以为这是千寻和白龙的故事。谁料看到一半,原本只是偶尔出现的、像妖怪似的奇怪大叔无脸男的戏份越来越多,让人纳闷——这故事要往哪里走?这倒是很有宫老的风格,他创作电影时是无意识的。这部电影最能体现宫老的本质,这么说是没错的。

起初总是“心怀苦恼的孩子”

Q:重新观看这部电影的时候,千寻这个角色令我在意。她的性格我不太明白。确实,从住惯了的东京转学搬家到乡下,难过的心情可以理解,但她的表现是因为身处这种状况,而不是性格的问题吧?为什么电影里描绘得好像她性格原本如此呢?

押井:没错,这就说明宫老其实没太想把这个女孩子当成一个人来描绘。他画的是情景,然后把不满的样子表现一下,他认为这样就说得通了。

不过,你不觉得在吉卜力的作品中,经常可以看到有些缺点、有些问题的城市孩子到乡下完成自我改造、自我发现的故事吗?《魔女宅急便》是反方向的,从乡下到大城市,但《千与千寻》和《岁月的童话》《记忆中的玛妮》都是这个路子。

《岁月的童话》,导演/编剧高畑勋

为什么总是重复一种模式呢?这里我看不出与宫老的本质有什么关系,只能认为是发行方面的理由了。也就是说,是铃木敏夫创造了这一模式。必须要迎合当今的日本人才行,必须要打出一个主题来才行。不这样做的话,作为宣传制片人的我,就永远没有出场的机会了——我估计阿敏大概是这么想的。

所谓宣传,就是吸引社会的关注嘛。现在生活在日本的人们,大多在烦恼些什么呢?把这些问题以谁都能理解的形式,总结得出最大公约数,那就正是“心怀烦恼在城市里生活的孩子,到乡下去发现自我”这么个主题。大家容易理解这一点,又对这个话题感兴趣。毫不拐弯抹角地说,就是这么回事。正是出于这个理由,吉卜力电影才不停地让苦恼着的孩子在开头登场,几乎没有例外。没这么做的大概也就只有《红猪》,严格地说,就连《天空之城》也是如此吧。

Q:连宫崎先生也被铃木先生操控了?

押井:制作《魔女宅急便》的时候,阿敏非要讲一个做事犹豫不决的少女的故事,这不知不觉就变成吉卜力的“固定套路”了。

Q:到了《千与千寻》的时候,千寻一开始犹豫不决,不过很快就重新振作,变成努力的好孩子了,对吧?我觉得过程发展得太急促了。

押井:所以我说过很多遍了,宫老不喜欢犹犹豫豫、不喜欢爱说“讨厌这种工作”的孩子,所以把这个过程全跳过去了。立即让千寻变成努力干活、喜欢工作的孩子。因为他是作画的那个人,所以肯定不想一直画自己讨厌的人物呀。

Q:理由仅此而已吗?一般来讲,成长过程非常重要,不是吗?

押井:一般来讲没错,但这是宫老,肯定就不一般了。这是一部按照所谓“宫崎语法”制作的电影。与《红猪》属于不同意义上的个人特色的爆发,也可以说是宫崎骏的最高杰作。

Q:“最高杰作”的含义,也包括票房卖座在内吗?话说回来,为什么会如此大卖呢?确实有很多富有魅力的角色登场,但这就是赢得人气的原因吗?

押井:为什么满是槽点,仍然成为超级卖座电影,这个“为什么”可以很简单地找到理由——“因为吉卜力电影的票房始终是成功的”。日本人就是这样,不会去批评获得巨大成功的东西。黑泽明也是如此。

黑泽明

小真(樋口真嗣,特效导演、导演,1965年出生于东京,代表作有《进击的巨人真人版》、《新哥斯拉》)曾经说过,根据他创造的“椅子理论”,对于“黑泽明的椅子有谁能坐”这个问题,答案正是“宫崎骏”。这把椅子上的人谁都不能批评,因为坐在这个位子上的是大师,这是一开始就决定好了的。在日本,大师不属于受批评的范围。

Q:这样的解释的确很容易理解。

押井:另外再说一个小真的“内裤理论”——“所谓导演,脱掉内裤的方式决定了作为导演的资质如何”。令人惊讶的是,这几乎适用于所有导演。那么宫老就是个“好像要脱下内裤,实际又不脱的天才”,正因如此,他才是出色的娱乐业人士。庵野(庵野秀明,动画师、导演,1960 年出生于山口县,执导电视动画《新世纪福音战士》、真人版电影《新哥斯拉》)呢,他多数情况下会立即脱掉内裤,但问题是“露出来的东西形状很奇怪”呀。

《新世纪福音战士》,导演/编剧(之一)庵野秀明

Q:这么比喻确实很有趣呢。押井先生呢?

押井:小真说我是“看上去说脱就脱,结果里面的东西是假的”。

Q:说得好!那么樋口先生本人呢?

押井:自己评价自己就没法那么冷静地分析了。但如果用刚才讲的椅子理论来比喻,对应到他身上就是“佐藤纯弥的位子”吧。小真周围的每个人都很喜欢佐藤导演的《新干线大爆破》,他也很想坐上“连续创作出真正大制作电影的导演”这样的位置。

不过话说到日本人无人不知、无人不晓的电影导演,一段时间以前还是黑泽明,现在则是宫崎骏。上到老爷爷,下到幼儿园孩子,大家都认识。到了这个程度之后,现在谁来评价也没关系了。除了赞扬之词外就没有别的了,至少日本是如此。

画面质量与成熟度

Q:拍出了一部票房300亿日元的电影,得到如此高的评价也不意外。更何况这部电影还获得了奥斯卡金像奖!大浴场的洪水颜色真的很美呢,像九谷烧瓷器一样。

押井:不对,从画面质量角度来看也谈不上好。颜色有些浑浊感,特别是大浴场中的场景。

Q:真的吗?煤球精灵吃的可是五颜六色的金平糖呀,不是很漂亮吗?让人觉得颜色的对比是经过深思熟虑的。

押井:所以,我说过好多次了,这是细节的力量。真的说过太多次了,谈到宫老电影的常用句式就是“那个场景好厉害”“那个孩子真可爱”“那个角色最棒了”。只有一些特定的“那个”,对作品整体的评价几乎没有。

这部作品中最令我在意的是Layout(设计稿)。Layout水准很明显下降了。锅炉房的空间、大浴场内部空间中的不协调已经是老毛病了,我们暂且不提。即便如此也能看出来,Layout的动态感消失了。明明创造出了那么壮观、立体的大浴场,却没有多少纵向的Layout。摄影机只做水平移动,上下移动竟然是通过电梯完成的,简直难以置信。如果是以前的宫老不可能做出如此偷工减料的事。肯定会制造一个特别厉害的台阶,画出大场面。用电梯这种想法,真的让人不敢相信,我太惊讶了。

或许,他一开始确实抱着“做一番大事”的想法,但是后来气力跟不上了。这点在《幽灵公主》时期已经能感觉得到了,他渐渐地会让其他原画师来分担工作了。在动画制作现场,画面总是会成为话题的焦点,《千与千寻》制作时我常听到“就连宫老也……”这样的评价。也就是所谓的岁月不饶人吧。动画基本上完全靠手工制作,所以是无法彻底掩饰这种变化的。

我从这个视角出发,重新看了一遍宫崎骏的作品,我认为画面水准是在《魔女宅急便》时达到了巅峰。之后,他个人作品的巅峰,也就是成熟度,差不多是在《千与千寻》那段时期。有趣吧,作品的巅峰与画面质量的巅峰并不一致。不光是宫老,这种现象在别人身上也会发生。《魔女宅急便》应该是宫老不想再看第二遍的作品,这样想来也蛮讽刺的。

Q:那么押井先生呢?

押井:画面质量的巅峰是《攻壳机动队 2:无罪》,作品的巅峰是《空中杀手》。对此我很有自信。我对自己有确定的把握,宫老是否也对自己有把握就很难说了。

Q:另外,还有一个“春卷传说”对吧。宫崎先生说片中父母两人吃春卷的方式不对,让负责这部分的原画师改了又改,此事已经成了一段逸话。

押井:这是 NHK 纪录片还是哪里出现的故事吧。但要我说的话,有种老调重弹的感觉。这种话早在我刚认识他的时候,他就一直在讲,说什么“现在的动画师距离现实世界越来越远了”。因为这个我们还吵过架。

Q:又吵架了(笑)。

押井:我 做《攻 壳 机 动 队 2:无 罪》 的 时 候, 宫 老 正 在 做《哈尔的移动城堡》,我也经常到吉卜力去。有一次本来在平常地聊天,渐渐地,宫老的心情变得不太好,“最近的动画师……”“画师的心情……”—像这样开始抱怨个不停。我也渐渐开始恼火,“事到如今怎么还在说这些呢。这种事情从10年、20年前开始就没有变过!”—这么大嚷起来。我们吵架的声音震得工作室里回声阵阵。那大概是最后一次和宫老见面,从那以后再也没见过。

《攻壳特工队2:无罪》剧照

Q:欸,真的关系很好啊(笑)。

押井:什么?关系完全不好啊!

Q:怎么会,那么对“春卷”问题您怎么看?

押井:其实吧,宫老说的也没有错,现在的年轻动画师,除了纸面工作没有其他的经验,而且从小除了动画不看其他东西,甚至只看机器人动画。人是要吃喝拉撒的,而他们却在距离这种“活着”的实感最遥远的地方工作,但动画师本不该这样。他们的工作就是要再现真实的世界。

所以宫老所说的“没有必要去追求正确,再现生活实感,才应该是动画师的终极目标”,我也赞成这个意见。他说,“首先要从观察事物开始”,因为优秀的动画师全是观察方面的天才嘛。不用说,在这方面,宫老也是天才。

电影史上的最佳一幕

Q:所以宫老电影里的吃饭场景真的看起来都很美味。看起来那么好吃的饭团,我还是第一次见到。

押井:嗯。吃饭的镜头是经典。至少在我所知的范围内,宫老描绘的饮食场景无人能及。

我呢,在自己的作品中加入吃饭场景,也是因为和宫老很有共鸣。从《未来少年柯南》时起,他对于饮食场面的呈现就非常出色。无论真人电影还是动画,我也一定会加入吃东西的镜头,但其实这么做并不容易哦。尤其是动画,难度更会直线上升,几乎都以失败告终。

说起来,其实我与宫老熟络起来的契机,正与吃东西的镜头有关。对宫老而言,吃饭的镜头和奔跑、飞行的镜头是一样的。边吃饭团边哭的场景,正是对品尝美味这一行为的终极表现。

Q:那场戏让好多人看哭了呢,我也哭了。似乎出DVD时,附带了白龙饭团的限定版赠品,对吧。铃木先生在这种地方还真是非常有商业头脑啊。

押井:这些地方正是宫老的两难之处。“用手捏的、带着温度的饭团才能叫饭团,塑料薄膜包着的便利店饭团不是人吃的!”他一定很想这么说。但是他只能把这种话咽下去,越成功,越是被自己讨厌的世界所利用。但在商业主义的环境里工作,就是这么回事……

关于宫老内心的矛盾,我已经说了不少,而最大的矛盾大概正是这点吧。在自己憎恨的世界中获得巨大成功,得到了好处。换种说法,就是被理想中的自己所痛击。但是他不想承认,所以才会到处发表不满。

只有自己赚到钱,他也感到不好意思,所以连我都被他带着一起去欧洲做过考察旅行什么的。不过估计还有一些其他“成年人世界的原因”就是了(笑)。我觉得那可能也是宫老以自己的方式在赎罪吧。

Q:感觉有点凄凉呢。

押井:但不变的一点是,场景氛围的爆发力依旧出色,特别是千寻和无脸男坐着有轨电车去见钱婆婆的场景。那显然是三途川(传说中生界与死界的分界线)的样子,宫老自己应该也意识到了。被水面浅浅没过的铁路,千寻和无脸男一起坐上列车,摇摇晃晃地前行—那个三途川的景象,是我迄今为止看过电影中的最佳场面。

Q:宫崎先生的电影之中?

押井:所有的电影之中。

Q:哎?

押井:类似的场面,铃木清顺也拍过,很多导演都做过,但宫老的表现是最棒的。

Q:比《萤火虫之墓》里的有轨电车还要好,是吧。

押井:当然,那个场景是昏暗忧郁的。但宫老的三途川,带有惊人的透明感,一种清爽的感觉。四下里万籁俱寂,真的非常出色。乘客也都是一些模糊的黑影,其实这种表现手法很费功夫。也就是说,他真的是投入精力做出了这一场景。

也可以说,这是一个体现了宫老生死观的场景。与《萤火虫之墓》中高畑先生的生死观相比,宫老的生死观显然更深刻,这很容易看出来。高畑勋说到底就是个可恶的知识分子,知识分子想象出的三途川的世界就是那个样子吧。

Q:但是押井先生夸奖过《萤火虫之墓》里的那个场景呢。

押井:因为《萤火虫之墓》给我留下印象的就只有那一幕,当然要夸。为什么呢,因为连做到那个境界的电影都非常少。但和宫老的三途川相比,它就相形见绌了。说服力明显不同,关于人的死、关于生死观,认识的深度完全不同。宫老始终不懈地追求着人类生存的实感,高畑先生却只在理论上思考这个问题,二者的差距显而易见。这一点我想大声地说出来。那个场景真是太棒了!但是问题出在到了彼岸之后的场景上。

Q:千寻到钱婆婆家喝了茶,对吧。

押井:在那之前都非常出色,但抵达之后一看,却给人带来一种“原来也不过如此啊”的感觉。这个领域果然是不该擅闯的。话说回来,其实那种东西无论哪个导演都画不出来。就算能表现到彼岸去的过程,也无法表现那边的样子。要是表现出来,就成了丹波哲郎《大灵界》那样的东西了,变成漫画了。

为什么死后的世界表现不出来呢,因为谁也没体验过。按宫老的理论来说,就是“动画师画不出自己没见过的东西”。

Q:那么他为什么画了呢?

押井:与无脸男在电车上摇摇晃晃,忽然睁开眼睛清醒过来——明明可以这样结束,但为什么却没有这么做呢?想必是宫老顾虑太多,觉得“不继续做下去的话不好吧”。虽然我想说,这本来就是一个讲不清楚道理的故事,干吗非要执着于这部分是否合乎逻辑啊。

结果还是白龙来接千寻了,是因为需要一场把白龙和千寻的关系挑明的戏吗?

押井 我说过了,白龙和千寻的关系是后来加上去的。宫老对此其实并不在乎。他总把多余的东西填进去,反露马脚。不过我本人最在意的是,无脸男的创意是宫老从哪里获得的呢?

就算宫老是无意识的天才,但你不觉得他独创的无脸男还是非常特别吗?能猜到他从另一边,也就是从彼岸的世界而来,所以出现了三途川的场景。但是这个形象从何而来,我到现在仍然非常好奇。

本文节选自

《并不想说坏话!无人敢评的吉卜力功过》

作者: [日]押井守

译者: 李思园

出版社: 四川文艺出版社

出品方: 后浪

出版年: 2021-7

,宗庆后儿子 “我和宫崎骏大吵一架,从此再没见过”相关:

不要给我贫穷,也不要给我敷裕,给我足够的就好在我们终将穷尽的一生中,最珍贵的可能便是“生命能量”,我们所拥有的任何东西都要用它来进行交换,比如物质,比如金钱。根据美国学者维姬·罗宾和乔·多明格斯的计算公式,如果一个人今年40岁,那么他库存的生命能量还有356532个小时。这样看来,如何得以让自己每一个单位的生命能量都能发挥最大的价值,获取最大的愉悦感,也是生命的奥义之一。两位学者进而对当代人的金钱和消费观进行了一系列研究。其中引用的一段话值得深思..

安迪·沃霍尔的金汤宝罐头与波普艺术连衣裙渔网袜、假发、高跟鞋和睫毛膏;皮夹克、墨镜和黑色紧身牛仔裤:20世纪60年代纽约的地下文化圈,展现出如此这般大胆奔放的风景,成为安迪·沃霍尔艺术创作的灵感来源和主要议题,也是他最想传递的信息。1964年1月,他揭幕了全新装修的工作室,也就是大名鼎鼎的“工厂”。这里的每一面墙都铺满了闪亮的银箔。从朱迪·加兰(Judy Garland)到摄影师杰拉德·马兰加(Gerard Malanga),所有人都挤破了头想参加“工厂”的开幕派对..

陈子善:插图若何进入鲁迅张爱玲的文学作品随着上海的开埠,西方美术类型与中国传统书画并驾齐驱、互相渗透,构成现代视觉文化。同时,以上海美专为代表的现代教育体系确立了视觉人才的主流培育方式。2022年是上海美专创立110周年,基于上海与中国现代视觉文化的特殊关联,上海刘海粟美术馆推出“现代视觉文化”系列讲座,陈子善、陈建华、顾铮等15位专家学者,将从各自研究领域讲述现代视觉文化在上海的发展。首讲由华东师范大学中文系教授陈子善带来“海派文学作品的插..

《尤利西斯》出书一百周年,这部“天书”的魅力在哪里1922年,爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯的小说《尤利西斯》几经周折终于出版。这部小说发表之初曾饱受争议,麻烦不断,但时间证明了它的价值。时至今日已有百年,作为意识流小说的代表作,《尤利西斯》如今被读者奉为20世纪最伟大的小说之一。詹姆斯·乔伊斯 视觉中国 资料图《尤利西斯》以时间为顺序,描述了主人公——苦闷彷徨的都柏林小市民,广告推销员利奥波德·布鲁姆(Leopold Bloom)于1904年6月16日一昼夜之内在都柏林的..

假装读懂一首诗,是诗歌最大的仇敌“诗歌”二字,仿佛离人们过于遥远,而当代诗人中,除了海子、北岛等已被大众认可的诗人,其他诗人的身份,在大众眼里有些陌生。在诗人、作家廖伟棠看来,“爱读新诗的人觉得旧诗太陈腐,离我们太遥远;爱读古诗的人觉得新诗太新,无法沉淀出来诗意”。虽然其中存在对诗歌的误解,但不得不承认,阅读新诗会让人拓展想象力。下文中,廖伟棠以诗人周梦蝶、西西以及保罗·策兰为例,为大家详细分析阅读现代诗歌时的愉悦性、想象力,..

梁晓声聊《人世间》:糊口变好了,更要看看畴前自动播放▲点击观看「凤凰网文化直播间」梁晓声:生活变好了,更要看看从前“觉得苦吗?嚼嚼自己咽了。”这是正在热播的电视剧《人世间》中,演员雷佳音饰演的周秉昆的一句台词,道尽人生百味。作为成长于二十世纪六七十年代的东北小城工人,他与生活在家乡这个小社会的亲友,和与时代步伐紧紧相扣的几代人共同构成了人世间最平凡也最不俗的人物群像。2月10日,我们和《人世间》原著作者、作家梁晓声做了一场直播。这位古稀之年..

孤立”她:潜匿在女孩们之间的校场地下霸凌前不久,在2月6日播出的《哎呀好身材》(第三季)中,嘉宾们就“人生底牌”游戏聊起了童年“被孤立”的困境。因为有过被孤立的经历,懂得那种刻骨铭心的滋味,所以大多数人宁可选择放弃知心好友也不要再度体验被孤立的感受。在普通心理学中,孤立他人是指将人故意排斥在某一种社会关系或社会交往之外的做法,指向的是某种社会性拒绝。也因为孤立中包含有“故意”的成分,被孤立的人会在被孤立时下意识怀疑自我,认为是自己的某些..

不欢快的理由有良多,但必然都是因为没有钱“造成生活困苦的理由虽然有很多,但追究到最后,一定都是归结于‘因为没有钱’。”一句话道出大多数人的日常烦恼。解决这种烦恼的方法,好像只能是“那就再多努力工作吧”。然而,其实很多人已经工作饱和,996成为常态。在日本作家大原扁理看来,“没有钱就没有自由,这实在是太不自由了!”于是,他决定“不与这个世界发生太多钱的关系”、降低自己的生活水平——他在远离市中心的地方租便宜的房子、放弃使用手机、为了节省医..

现在,我们糊口在一个没有节日的时代元宵节是我国最古老的节日之一,然而,不放假的话,简直感觉不到它的存在。但其实在历史上元宵节不仅放假,而且还非常热闹:逛灯会、猜灯谜自不必说,元宵节还成就了诗词中太多因缘际会,如“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,又如“去年元夜时,花市灯如昼。月到柳梢头,人约黄昏后”……在德国思想家韩炳哲看来,节日是“一种特殊意义上的神圣时间”,在这时空之中,我们告别了平凡庸常的日常,拥有了“一种提..

一周书记:为疾苦讴歌的……诗人茨维塔耶娃《致一百年以后的你:茨维塔耶娃诗选》,[俄] 玛丽娜·茨维塔耶娃著,苏杭译,广西师范大学出版社\\上海贝贝特,2021年9月版,536页,78.00元关于诗歌与时代的关系,我越来越感到有一句话特别有分量,不断像铅锤一样撞击着心灵:在奥斯维辛之后,不写诗是野蛮的!当风雪与寒冷凝固了河流,只有诗歌是唯一的温暖与希望。在舆情翻飞、寒雨敲窗的今夜,读玛丽娜·茨维塔耶娃的《致一百年以后的你:茨维塔耶娃诗选》(苏杭译,广西..