特德·姜

出生于1967年的特德·姜现在55岁了。

从1990年发表第一篇科幻小说《巴比伦塔》至今,他的写作生涯迈入第22个年头。他没写过长篇,现有的作品加起来只有17部短篇,其中一些篇幅较长的,例如《你一生的故事》、《软件体的生命周期》也被看作中篇。相对目前的年纪和资历,他算是低产的作家,他不靠写作为生,本职工作是技术写作。他拿过四项星云奖和四项雨果奖,这只是他所获奖项里的一部分。2003年,他曾拒绝了雨果奖对他一篇小说的提名,理由是这篇小说没有达到他想要的高度。

在互联网上,除了这些,能找到的还有他成为作家之前的一些经历。他的父母是华裔移民,他出生在纽约,大学学了计算机。他一直以来都是科幻小说爱好者,从高中起向杂志投稿。1989年,他参加了写作坊,次年,一本叫《奥秘》的杂志刊登了他的处女作,也就是上文提到的《巴比伦塔》。

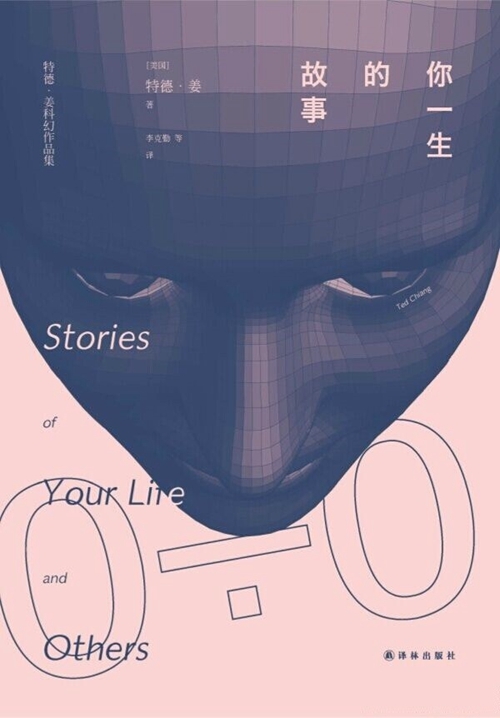

仅有的资料里,能想象出来的特德·姜大概是低调沉稳的,一如他出现在公众视野里始终不变的形象,半框眼镜,扎个马尾,表情有些严肃。他珍视每个到来的写作灵感,有很高的要求,只在做好准备时出手。他最被读者熟知的作品应该是《你一生的故事》,2016年被好莱坞导演维伦纽瓦改编成电影,片名叫《降临》,讲一个语言学家在学习外星人语言的过程中,预见自己的未来。

这篇小说写于1998年,拿到了当年的星云奖最佳中篇。小说开始,名叫露易丝的女人向女儿讲述自己将经历的故事,她会结婚,生下女儿,女儿去世后,她和丈夫分别开始新生活。随后,故事切回现在,一名军人和物理学家走进露易丝的办公室,要求她破译一段外星人的录音。小说就是这样写成的,一条线是露易丝向女儿的告白,讲述她们相处时的片段;另一条线是露易丝前去跟外星人交流,学习外星人的语言。两条线构成完整的闭环,女儿一生的故事,正是露易丝在学习这种语言时预见的,那位物理学家后来成了她的丈夫。

电影《降临》剧照

特德·姜似乎并不钟情庞大、炫酷、出现在读者眼前时带有压倒气势和未来感的科幻元素。《你一生的故事》里的外星人叫“七肢桶”,造型接近瘦长的章鱼,仿佛人类尚未发现的远古生物。他的头部周围有一排眼睛,能够看见四面八方。他们通过硅制的“视镜”与露易丝交流,用肢体在视镜上写下墨汁状的圆形符号,这是他们的文字,类似中国古代书法的变体。

习惯向前看,写字时从左到右、从上到下的我们活在线性思维里,时间永远向前流逝,过了今天才有明天,事物有因才有果。借七肢桶圆形的视觉文字和能看到四面八方的眼睛,特德·姜想要塑造的是一种跟人类不同的思维感知,他们不用思考先写什么再写什么,圆形文字能同时表达他们想说的一切,正如他们睁开眼,看见前方也看见后方与左右,过去、现在与未来同时出现在他们脑海。随着露易丝逐渐掌握这种语言,她的思维方式产生了变化:“一瞥之下,过去与未来轰轰然同时并至,我的意识成为长达半个世纪的灰烬,时间未至已成灰。一瞥间五十年诸般纷纭并发眼底,我的余生尽在其中。还有,你的一生。”为了让读者更好理解语言对一个人思维的改变,特德·姜在小说里举了个现实的例子,一个父母都是聋子的人从小到大一直用手语,当他思考时,内心的语言是变化的手势。

电影《降临》剧照

特德·姜习惯在每篇小说后附一段后记,分享小说写作的灵感来源。《你一生的故事》基于他对物理学中变分原理的喜爱,加上他曾看过的一个讲主人公的妻子与乳腺癌抗争的话剧和他身边有个朋友生孩子的经历。这是一个理论、科幻和现实叠加的小说,很难说清科幻的成分在小说里的比重,剥除七肢桶、视镜、圆形文字这些为数不多的科幻元素,小说真正要讲述的似乎与一个女人如何对抗癌症没太大分别。科幻在这里更像是一个引子,一只打破“现实天平”平衡的手,这只手让露易丝看到她余生里女儿早逝、与丈夫分离之类的痛苦,与痛苦相伴的同样有爱的部分,如果因为畏惧要回避这痛苦,是否有足够的勇气割舍爱?在这样的人生之外会有一种更值得过的人生吗?

特德·姜的这篇小说里,一个人预见命运后试图抗拒的自由意志失去了分量,露易丝明白,自己要义无反顾地投入这样的命运,“未来的必经之路。我循路而前,满怀喜悦,也许是满怀痛苦”。说到底,她的人生是所有人现实人生的影子。父母知道孩子有天会离开,孩子知道有天父母会去世,许多事物在到来之时已经写好消失的结局,我们所能做的是看着手里未来信念的火炬,在反复握紧与松开的过程中向结局走去。

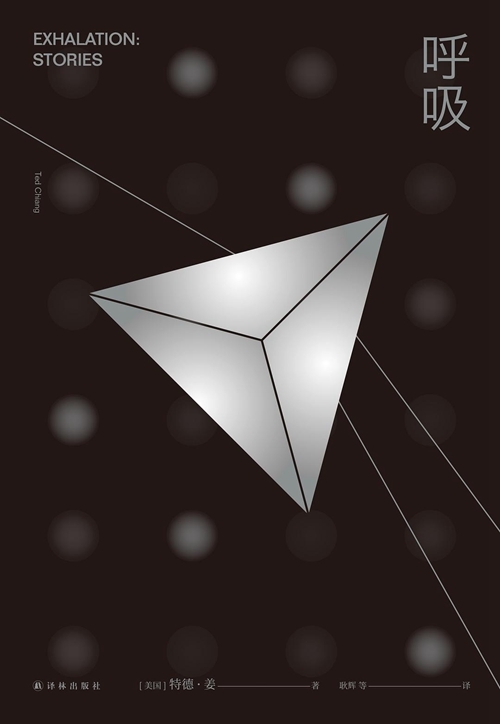

《你一生的故事》是特德·姜最被熟知的小说,大概也是最能代表他的小说。有的科幻作家雄心勃勃地想象“科幻”这门超前又带有预言性的艺术会给人类文明带来怎样天翻地覆的改变时,特德·姜着眼于小而具体的事物,一对铝制的人工肺(《呼吸》,2008);一个机器保姆(《达西的新型自动机器保姆》,2011);一面有美颜功能的审美干扰镜(《赏心悦目:审美干扰镜提案纪实》,2019)。有时他会故意回到过去,重构一段关于神话(《巴比伦塔》,1990),或者虚构19世纪,热力学萌生前后人类如何依靠名字驱动机器(《七十二个字母》,2000)。

总之,过于新潮、前卫的东西离特德·姜的科幻世界太远。你可以说他保守,但正是这份保守,让我们所处的现实不必太费力,只需跨上一小步就能跟上他笔下的世界,也正是这一小步——或者说特德·姜仅仅只用这一小步,就足够让我们在认知自我和世界这件事上经历一次强烈的情感共振。

2013年,特德·姜写了《双面真相》,一篇在主题和结构上与《你一生的故事》类似的短篇,继续探讨语言对人类的影响。小说的一条线是一名记者的自述,科技发展的三十余年里,他的妻子离开了家,女儿长大成人,在美术馆工作,她不再拥有书写能力,取而代之的是一种能够将内心想法转换成文字的视网膜投影仪。与此同时,一种名叫“会忆”的能全方位记录生活的搜索工具诞生,引起记者的忧虑:它是否会取代一个人自然记忆?

另一条线里,十三岁的吉金基生活在没有文字,只凭口语交流的土著部落,他认识了欧洲传教士莫斯比,第一次见到书面文字。在莫斯比的邀请下,吉金基开始学习文字。

早在下笔《你一生的故事》前,特德·姜学了很多语言学的知识,构思《双面真相》时,他读了传媒学者沃尔特·翁的《口语文化与书面文化》,书里讲到一些部落如何用口述的故事更改真实发生过的种族历史,以便让历史更好地适应现状。这也是吉金基学会文字后面临的困惑,族长口述的族谱与英国人记录在案的族谱并不一致,已经习惯用文字思考的吉金基更相信白纸黑字,而在族长看来,现有的族谱更有利于部落的发展,至于纸上写了什么并不重要。

吉金基体验的,同样发生在调查“会忆”的记者身上。记者时常想起幼时在缝纫机上忙活的奶奶笑着看他玩玩具,这个未被记录的瞬间让他觉得迷人。自然记忆存在对过去的修饰,如果他通过“会忆”回顾这一幕,会不会发现它只是再平常不过的。“镜头无法捕捉事件中蕴含的情感维度”,这种情感随时间流逝不断积蓄,“会忆”会破坏这个过程,将它推倒重来。

更重要的一点是,记者觉得自然记忆帮他修复了和女儿的关系,淡化了妻子离开后的裂痕。某次查看“会忆”,记者发现事实不是自己一直以为的——他主动谅解了女儿,而是女儿做出了让步。特德·姜再一次将故事的落点放回人类私密的情感,同时引导我们用更客观的方式理解一种新工具的诞生。经历从口语到文字的迭代更新,我们习惯并熟练借“事实”处理与现实的关系,“会忆”——这种数字记忆未必会将现状引入极端的境地,前提是要懂得怎样利用它。特德·姜给出一个很好的参考:(数字记忆)关键不在于证明你是对的,而在于承认你是错的。

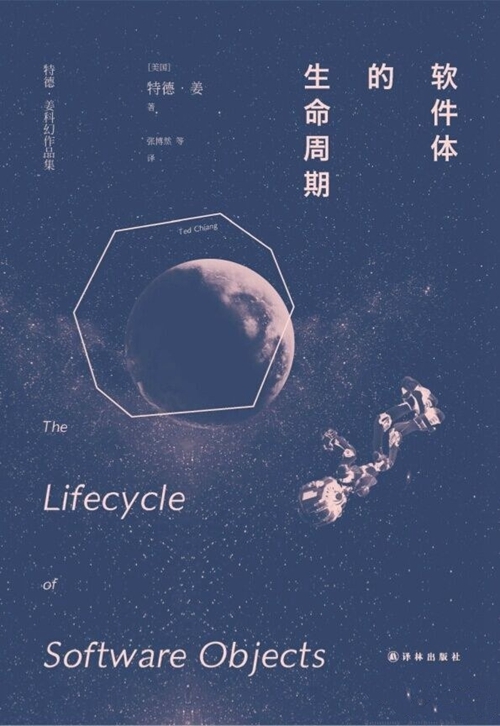

特德·姜至今最长的小说是2010年的《软件体的生命周期》,讲一个小群体用二十年的时间抚养一种名叫“数码体”的人工智能。与其他科幻作品中的人工智能不一样,数码体生来没有行动自如的肢体和超级计算机般的大脑,自然也缺乏情感能力,他更接近没有身体的婴儿,需要养护者投入时间和精力去养育,故事里的二十年恰好也是一个人从婴儿变为成年人的大概时间。

这个故事让人想起21世纪初风靡互联网的QQ宠物,玩家需要喂食宠物,带它玩,让它上学、打工,到了一定等级宠物可以结婚生子。小说里,从动物园离职的安娜与新同事德雷克加入数码体的开发工作,各自拥有了数码体。虚拟世界不断更新,高效成为主流,数码体不再被看好,他所生存的虚拟空间慢慢消失,安娜和德雷克尽力让数码体成长下去。故事之外,QQ宠物在2018年停止运营。

虚拟成为另一种现实在今天已经不是新鲜事。小说里,动物园没落,虚拟形象成为一代人追捧的对象,没有真实可感的接触,人类的情感似乎丢失了支撑点,大多数人并不能像安娜和德里克一样,付出二十年去养育一个不够真实的虚拟物。

这个故事再次说明,特德·姜是一位务实的科幻作家,他提出了人人心知肚明却不太愿意谈及的现实问题,所有人都能照料一个孩子长大成人吗?能养好一只狗或一只猫?用心维护一段亲子、婚姻或恋爱关系?虚拟世界没有道德和义务的约束,数码体可以随时被“挂起”,真实的世界不是这样的,维护一段关系,付出长久的情感往往困难得多,放弃的代价更大。只有在现实世界,大多数人才有机会成为故事里的安娜或德里克。

读特德·姜的感受便是这样,站在领先现实一小步的地方重新认识一切。他不是为某种不得已的紧迫感匆匆动笔的作家,他那如简笔画一样简单干净的文字,与其所描绘的静默的世界妥帖地融合在一起。如果你细细看,会发现一些均匀的孔洞,那是容许现实流出的地方。

,特德·bt宅 姜:站在领先现实一小步的处所熟悉现实相关:

“真正的爱,比我们想象的更懦弱,更经不起考验”“爱”与“死”,自古希腊始便成为哲人们探索和反思的命题。在他们看来,“死”是最大的“恶”,而抵抗“死”、获得永生的唯一办法便是“爱”。作家孔亚雷从詹姆斯·M.凯恩最著名的侦探小说《邮差总按两次铃》着手,以文学的眼光重新审视“爱与死”的关系:小说中的一对男女坠入爱河无法自拔,又因为爱而不可控制地杀了人。然而,这般炽烈的爱却在直面死亡时瞬间坍塌……这样的情节安排似乎显示了凯恩关于“爱与死”的态度——“..

“张洁就此道别了”张洁(1937年—2022年1月21日)2022年1月21日,著名作家张洁在美国因病去世,享年85岁。77岁时,张洁曾在北京现代文学馆举办了她的个人油画展。在这场画展的开幕致辞上,张洁像是在“交代后事”一样做出告别——“张洁就此道别了。”还提到自己已留下遗嘱:“我死了以后,第一,不发讣告。第二,不遗体告别。第三,不开追悼会。也拜托朋友们,不要写纪念我的文章。”仿佛正因为这份庄重的宣言,张洁逝世的消息一开始并未被大众所..

欧美国家的低生育现实与职场妈妈的困境今年春节,你被七大姑八大姨催婚、生孩了吗?在年轻人逢年过节的社交烦恼背后,低生育率已经俨然成为了世界范围内很多国家的普遍现象。目前全球203个国家和地区中,超过80个国家和地区总和生育率低于2.1的更替水平,欧美发达国家普遍处于低生育水平或超低生育水平,德国、意大利、俄罗斯等国早已出现了人口负增长。在东亚文化圈内,韩国在2021年人口出现负增长,日本2020年的出生人口创下百年来新低。生育率不断走低,是不是意味..

从韩日古画中的虎,看中华文化的流播在东方文化中,老虎自古以来都是力量与勇气的象征,亦是扶正镇邪的守护神,在宗教与文化中扮演着不可替代的角色。正值农历壬寅虎年新春,在深受中国文化影响的韩国和日本,也有着与中国相同的十二生肖,从韩日绘画中的虎,依稀可见中华文化是如何传播、辐射到朝鲜半岛和日本列岛的。《虎图》(局部),朝鲜王朝,韩国国立博物馆藏韩国:老虎几乎等同神的化身古代韩国,因为多山地,自古就有很多老虎栖息,故称为“虎国”。古代韩..

大年节元日:自唱新词送岁华,几度新春不在家我已经四年没有见过父母,六年没有回老家过年了。还好,有视频电话,母亲说,和见面一样。话虽如此,实则无奈,眼见着父母这几年颓然老去。至于过年,以前是不想回去,这两年想回又回不去。小时候爱过年,过年能穿新衣裳,吃各样好吃的,走亲戚能拿压岁钱,正月里赛锣鼓、进香、唱大戏,家家门口挂红灯笼,大人小孩一起跳大绳。那是何年何月的事?好像离现在很远,离古代更近。现在若回去过年,也不再有从前的欢喜,不应该为此悲..

“日穷岁尽”的大年节夜,老北京人都怎么过?1月31日是除夕,是阖家团圆的喜庆日子。今年没有腊月三十,但除夕为“日穷岁尽”的时刻,也就是腊月的最后一天,因此,不管有没有腊月三十都会有除夕。本期的京华物语就来说说每年春节都百谈不厌的话题:老北京人的春节。在这里,书评君也恭祝大家虎年吉祥。下文节选自《北京的春节》(增订本),较原文略有删节修改。除特殊注明外,文中所用插图均来自本书。已获得出版社授权刊发。《北京的春节》(增订本),何大齐著,商务印..

“热闹是他们的,而书里什么都有”不管是否返乡过年,春节长假意味着近十天可以自由支配的时间,对于不再拥有寒暑假的打工人来说,实在是奢侈,甚至还没有放假就已经想好每一天如何支配了。在作家文珍看来:“过年实在是很适合读书的,因为闲。”下文中,文珍分享自己的“春节假期书单”:有契合“有家归不得”心情的《异乡记》、有冬天雪夜可以翻看的《金瓶梅》或四大名著、有适合留守北京的北漂深入了解这座城的《北京烟树》,也有可能需要花好几个年节才能读完..

白头发是轻吗,为什么总会浮上来春节将至,年货备起来!本期漫画里有一个特别的“年货”,曾是很多人过年时最开心的记忆。今天,我们继续走进愚公子的漫画,也祝所有读者朋友们春节快乐!文、图 | 愚公子01白头发是轻吗为什么总会浮上来02每次把手举高到测温计都觉得是在索吻03抛硬币来决定选择最后还是不认同04公交车上被自己打呼噜的声音吵醒05阿公有一家小卖部过年的时候会摆摊卖点鞭炮烟花有一年他在鞭炮厂的老同事和他说厂里新进了一批苏联的烟花这苏联..

娱乐性阅读为何拥有怪异的吸引力?尽管疫情对线下书店造成了极大影响,但据“尼尔森图书调查”(Nielsen BookScan),英国的图书销量在2021年达到了过去十年中的最高,销售了超过2.12亿本纸书,其中小说的销量比2019年增长了20%,这主要得益于犯罪、悬疑、科幻、奇幻和爱情小说的市场需求旺盛。在《阶梯与狂热:一部书籍文化史》中,作者马丁·莱瑟姆谈到了带有娱乐性质的大众化书籍所拥有的情感力量,众多公认的文学大家也喜欢阅读它们。马丁·莱瑟姆是一名从业..

风闻我在城里上班要花半小时,母亲感伤,还真远在悠闲假期的快乐之余,有些厚重的返乡心情,我们都心知肚明。比如这当然不可能是真正意义上的“返乡”,我们见到故乡人的次数会越来越少,而张大眼睛看、拿出相机拍、提笔写,此间的意义超越了仪式感,成为对岁月、距离的负隅抵抗。带着这种想法,作家邓安庆暂搁平日里喜欢讨论的作家、对外面世界的看法,将目光转向常年生活在小地方的父母兄长。那个驰骋在生意场上的哥哥,比自己更能担事儿,但两人之间其实没什么话聊,一个正..