“爱”与“死”,自古希腊始便成为哲人们探索和反思的命题。在他们看来,“死”是最大的“恶”,而抵抗“死”、获得永生的唯一办法便是“爱”。

作家孔亚雷从詹姆斯·M.凯恩最著名的侦探小说《邮差总按两次铃》着手,以文学的眼光重新审视“爱与死”的关系:小说中的一对男女坠入爱河无法自拔,又因为爱而不可控制地杀了人。然而,这般炽烈的爱却在直面死亡时瞬间坍塌……这样的情节安排似乎显示了凯恩关于“爱与死”的态度——“真爱不堪一击,死神将战胜一切,而我们必须接受命运的摆布。”

然而在孔亚雷看来,凯恩笔下的人物有着相当复杂的情感。主人公弗兰克在爱人丧生和自己被判死刑之后,依然渴望在爱中获得救赎——“到头来,他唯一相信的还是爱,哪怕那是注定要被打败的爱。”于读者而言,亦是如此。因为,“我们来到这个世界上,不是为了死,而是为了爱。”

本文摘自孔亚雷《极乐生活指南》中的《死比爱更冷》,经出品方授权转发。

01

我爱读侦探小说。更准确地说,我爱读硬汉派侦探小说。再准确一点说,我只爱读硬汉派侦探小说(在侦探小说中)。我不喜欢——事实上是讨厌——阿加莎·克里斯蒂。也不喜欢艾勒里·奎恩。不喜欢迈克尔·康纳利。更不用说东野圭吾。我不喜欢他们的理由,用V. S. 奈保尔的话说(奈保尔讨厌所有的侦探小说),是因为“一大堆矫揉造作遮遮掩掩声东击西的琐碎细节,最后只为了一个无聊虚假的结果”。

但硬汉派侦探小说不同。(我不明白奈保尔为什么同样讨厌硬汉派,就像我也不明白他为什么讨厌音乐、孩子和狗。)当然,谋杀和追寻凶手仍然是硬汉派作品中的重要元素,但其中更重要更核心的因素——使硬汉派之所以成为硬汉派的因素——是弥漫在故事中的那种黑色气氛。形成这种气氛的,是刀刃般锋利的句式,是寒光闪烁的冷幽默,是狭窄而风格化的第一人称视角,更是那种特殊的、充满命运感的绝望。

《长眠不醒》雷蒙德·钱德勒 著,姚向辉 译,江苏凤凰文艺出版社/读客文化 出品,2019

正是这种绝望(而不是智力和胆量),促使硬汉侦探们在破案时往往更注重行动,而不是推理——他们根本不屑于推理。(据说有位记者在采访雷蒙德·钱德勒时问他,《长眠不醒》中有个重要人物在小说后半部突然不见了,是怎么回事。哦,我把他忘了,钱德勒回答说,我常常写到后面就忘了前面。)他们更多时候不是坐在摇椅上叼着烟斗苦思冥想,而是在街头迷失、等待和误打误撞。如果说他们比我们更强硬更冷酷更耐心,甚至更有智慧,那只是因为他们比我们更绝望。

但硬汉派作品似乎也在告诉我们,绝望并非我们想象的那么糟糕。绝望自有绝望的力量(就像希望也有希望的无能)。绝望也可以成为一种武器——用来对付这个残酷而又荒诞的世界。几乎所有——尤其是优秀的—硬汉派侦探小说都在为我们现场演示这种武器的使用方法,以至于有时书中的侦探故事看起来就像一个无所谓的演示道具。因此当我们合上一本美妙的硬汉派作品时(比如上面提到的《长眠不醒》),感受到的不是传统英式侦探小说那种解谜或伸张正义的快感,而是一种更富文学性的、淡淡的、动人的心碎。

因此我们也就不难理解,为什么硬汉派比传统的侦探小说离文学更近。事实上,正是在硬汉派的影响下,出现了一些让人耳目一新的文学样式。比如波拉尼奥曾半严肃半开玩笑地说他认为当今最好的英语小说家是詹姆斯·艾尔罗伊(美国著名犯罪小说家,风格冷硬极简)。比如村上春树,无论是文体还是故事架设,都深受硬汉派主将雷蒙德·钱德勒的影响。而最有力的证据则是加缪,他公开声称《局外人》的人物和风格灵感来自于詹姆斯·M. 凯恩的《邮差总按两次铃》。

很多人——甚至包括硬汉侦探小说的爱好者——都会对詹姆斯·M. 凯恩这个名字感到有些陌生,同时又对《邮差总按两次铃》这个名字感到有些熟悉。这并不奇怪。这是一个作家的某部作品过于有名的结果。作品的光芒掩盖了作者(就像《飘》。几乎所有人都知道这部小说,但我怀疑有多少人能报出它的作者名字——我就不能)。

《邮差总按两次铃》詹姆斯·M.凯恩 著,主万 译,上海译文出版社,2011.07

《邮差》之所以有名,主要有三个原因。一是因为它极其畅销。传记作家罗伊·霍普斯称它“或许是美国出版史上第一部超级畅销书”,而在被波士顿警方因“过分渲染色情和暴力”列为禁书之后,更刺激了它的销量和知名度。它至今仍长销不衰。在某种意义上,跟莎士比亚和《爱丽丝漫游奇境》一样,它已经成为一种历经时间考验的经典文本。二是因为电影。它先后四次被拍成电影,是黑色电影里无法绕过的一个名字。这些电影在世界各地广为放映,以至于有不少人以为它只是一部电影,而不知道它本来是一部小说。第三个原因,也是最本质和最容易被忽略的原因,在于它是一部优秀的文学作品。它被公认为是硬汉派犯罪小说的巅峰之作,并位列二十世纪百部最佳英语小说之一。跟所有优秀的文学作品一样,它拥有自己独特的声音(正是这个声音影响了加缪),并用这个极其个人化的声音,在读者内心引起了普遍的共鸣。

而詹姆斯·M. 凯恩这个名字之所以几乎被人遗忘,除了《邮差》太有名之外,还有另一个原因:虽然之后又出版了十几部小说,但无论销量还是质量,他再也没写过超越《邮差》的作品。

02

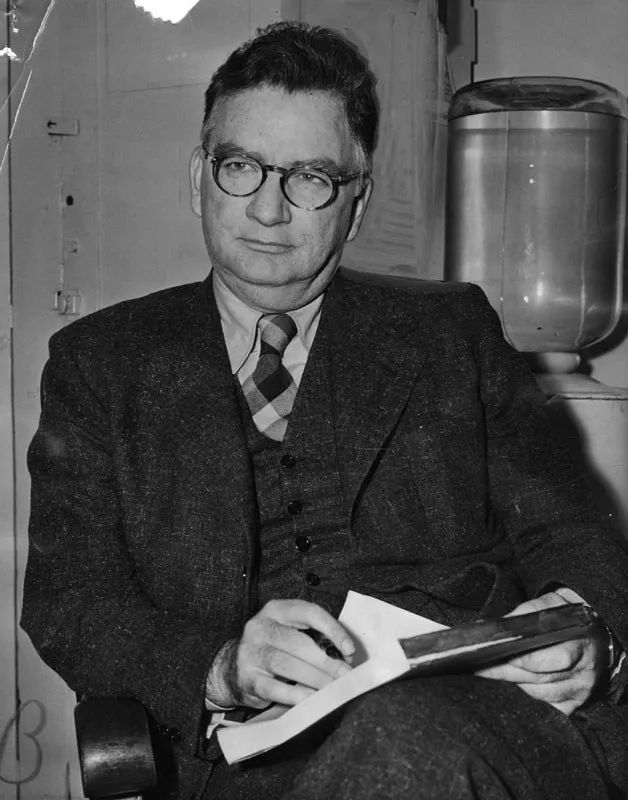

凯恩1892年出生于美国马里兰州的一个爱尔兰天主教家庭,父亲是位著名的教育家(曾任华盛顿大学校长),母亲是名歌剧演员。家庭对他的影响可以用两个词总结:宗教和歌剧。他父母都是虔诚的天主教徒,定期参加宗教聚会(凯恩讽刺他们是“宗教仪式的美食家”),虽然颇有个性的凯恩十三岁时就决定不再信仰上帝,但从出生起就时刻包围着他的浓厚宗教氛围已经渗入了他的血液,对上帝(以及上帝所附带的道德伦理)那种半信半疑、既抗拒又向往的矛盾心理始终贯穿在他的生活和作品中。此外,凯恩继承了他母亲对音乐——尤其是歌剧——的热爱,在母亲的影响下,他甚至一度渴望成为一名歌剧演员。但同样也是他母亲打消了他这个念头,她告诉凯恩要唱歌剧,他的嗓子还不够好。我们可以想象,听到这话时他该是多么失望。我们也完全可以想象,出于一种移情,歌剧这一艺术形式是如何自觉或不自觉地影响了他的写作(这点我们后面还会讲到)。

1910年,十八岁的凯恩以优异的成绩从大学毕业,但他不知道自己到底该干什么,或者说想干什么。他试过教书、唱歌、检修公路、推销保险,以及写作。他最终选定了写作。凯恩的写作生涯是从记者开始,他曾历任《巴尔的摩太阳报》的报道记者,第一次世界大战末期驻法国的战地记者,《纽约世界报》编辑,以及《纽约客》执行主编。他在著名的《纽约客》没待多久,就因跟主编不合及更高的薪水而去好莱坞做了编剧。但无论是在他自己看来还是在他的雇主派拉蒙公司看来,凯恩都不是一个好的电影编剧。那是1933年——那一年他只挣了三千美元。美国依然笼罩在1929年经济大萧条的阴影之中。他已经进入四十岁。在编剧合同到期,开车逛遍了南加利福尼亚,并写了几个引人注目的惊悚短篇之后,在著名出版人诺普夫的鼓励下,他开始写那本将改变他一生的小说。

詹姆斯·M.凯恩

这部小说的故事原型来自1927年发生的一桩谋杀亲夫案。三十一岁,有着“斯堪的纳维亚式冰冷眼神”的金发美女露丝伙同她的情夫,紧身胸衣推销商贾德,用吊画绳勒死了自己的丈夫艾伯特,并企图骗取她之前瞒着丈夫替他买下的个人意外保险金。性爱与谋杀,媒体的连续炒作,加上《纽约每日新闻》上刊登的一张露丝坐电椅的大幅照片,使这个案件一时轰动全美。

凯恩小说开始部分的情节设置几乎跟真实案件如出一辙,只是将人物和事件变得更加典型和戏剧化:这次的情夫叫弗兰克,一个喜欢四处流浪、年轻英俊的小混混,小说以他的视角用第一人称叙述;这次的冷美人不是金发而是黑发,她叫科拉,用弗兰克的话说,“除了身段外,她真的算不上什么绝色美人,可她神态忧郁,嘴唇向外噘得老高,我不由得想替她把外噘的嘴唇给捣进去”;科拉的丈夫尼克,一个“软绵绵,油腻腻,个头不高,头发又黑又卷”,没事喜欢吊几声嗓子的希腊人,经营着一家加油站、修车铺和小餐馆合为一体的路边小店。通过制造一场假车祸,弗兰克和科拉谋杀了尼克。

电影《邮差总按两次铃》

但与真实案件不同,这次科拉没坐上电椅。不仅如此,在与保险公司经过一番曲折惊心的较量之后,他们还获取了一笔巨额保险金。但故事并没有结束,事实上,故事真正的高潮才刚刚开始:从此以后——跟童话里常用的句式正好相反——他们就过上了不幸福的生活。而且那种不幸是如此深切和令人绝望,你甚至会感觉到,他们比坐上电椅的露丝更惨。他们开始互相猜疑,互相伤害,互相折磨,直到最后双双死亡。

凯恩最初想把这部小说取名为Bar-B-Que,意为“户外烧烤”。但出版人诺普夫不喜欢这个标题(凯恩自己大概也不太喜欢)。最终小说定名为《邮差总按两次铃》。关于这个传奇标题的来源有许多版本。其中比较可信的一个版本是凯恩从露丝案件的法庭告白中获得了灵感:露丝为了让她背着丈夫买下的保险单能秘密送到自己手中,吩咐邮差按两下铃作为信号。但其实来源并不重要。重要的是这个标题不仅奇特、神秘,而且完美地契合了小说的内容和主题。虽然小说中既没有邮差也没有门铃,但有许多“两次”:两次谋杀,两次车祸,两次审讯,两次死亡,甚至两只猫。请注意标题中的那个“总”字,那或许是最能表现命运感的一个副词,它和“两”这个量词一起,暗示了命运的无法拒绝。这里的邮差,当然就是命运之神,而门铃则是被他按响的命运之音。

你会发现,小说中处处都回荡着这位邮差的门铃声。虽然故事的每一步进展和转折都显得合情合理符合逻辑,但每个人的行为似乎都不由自主——

弗兰克不由自主地迷上了科拉(“我能闻到她的味道。”这句话像重复装饰音一样反复出现);

他和科拉不由自主地要杀死尼克(“咱们命中注定要杀死他,因为任何别的招咱们都试过了。”);

甚至尼克也好像在不由自主地找死(在第一次浴室谋杀失败之后,弗兰克和科拉决定分道扬镳,各自回到过去的生活,是尼克把弗兰克又一次拉进了自己与科拉之间,并亲手安排了导致自己被害的汽车之旅)。

一句话,他们无法控制自己。他们不想那样做,但他们不得不那样做。他们不想给命运的邮差开门,他们装作没听见,但邮差总按两次铃。而当他们打开门,迎接他们的将是命运送来的两件包裹:爱与死。

于是他们先是无法控制地相爱,然后又为了这份爱无法控制地杀人。然而讽刺(却又意味深长)的是,当他们历经波折,终于将所有爱的障碍——丈夫、法律和贫穷——都一一清除的时候,原来那份似乎无坚不摧的爱本身却坍塌了。

03

这是为什么?

因为死比爱更冷。因为爱,真正的爱,纯粹的爱,比我们想象的更虚幻,更脆弱,更经不起考验。所以在谋杀发生之后,在地方检察官的威逼利诱之下,面对死亡的恐惧,科拉和弗兰克这对坚定的恋人几乎立刻就背叛了对方。面对彼此的背叛,科拉说了这样一段话:

我们只是两个无用的人,弗兰克。那天夜里上帝吻了我们的额头。他给了我们两个人所能拥有的一切。但我们不配。我们拥有了全部的爱,然后又被它压垮。这种爱就像一个大大的飞机引擎,它带你穿过天空,直上云霄。可要是你把这种爱放进福特轿车,它就会震得粉碎。那就是我们,弗兰克,一对福特轿车。(第12章)

电影《邮差总按两次铃》

“那天夜里”指的就是他们成功谋杀尼克的那晚。就像一条抛物线,在谋杀实施之前,他们的爱一直处于上升状态(正是这种状态催生了他们的杀意)。

为了制造车祸的假象——我先缩回手臂,然后尽力朝她眼睛打去。她跌倒了,就倒在我的脚下,两眼闪烁,乳房颤抖并尖尖隆起,朝上指着我。……我们凝视着对方,互相拥抱着,尽可能贴得更紧。那一刻即使地狱朝我打开大门,事情也不会有任何区别。我必须要了她,就算被吊死也在所不辞。(第8章)

正是在这里,在与死神的短兵相接中,他们的爱达到了抛物线的顶点——然后开始直线下降。所以,与这一夜形成鲜明对比的,是他们逃脱了法律制裁(并骗取了保险金),安然回家的那一晚。同样是做爱(两次做爱——又一个两次),感觉却有天壤之别:

我把她的衣服全都撕了……她闭上眼睛躺在枕头上,头发弯曲地落在肩上,眼神一片忧郁,乳房不再是紧绷在一起朝上指着我,而是软软地摊成两大块粉红色污迹。她看上去就像是世界上所有妓女的曾祖母。(第12章)

这是一场爱神与死神之战。当然,死神赢了。尼克的死像高山一样压在他们身上,让他们心神不宁。而他们自己的死——对死的恐惧——让爱瞬间就变成了恨。(因为,就像弗兰克说的,“爱要是与恐惧掺杂在一起,就不再是爱,而是恨了”。)也许唯一能再次与死神对抗,或者说能让爱神复活的,就是生命——新的生命。在经历了六个月的争吵、酗酒、噩梦和猜疑之后,科拉告诉弗兰克她怀孕了。这重新给了他们爱的勇气。他们决心开始新的生活。“那将是甜蜜的吻,”科拉对弗兰克说,“而不是醉醺醺的吻。是带着梦想的吻。是来自生命而不是死亡的吻。”第二天他们在市政厅结了婚,然后去海滩游泳。乳房的形象在这里又一次出现:

一个大浪打来,把我们掀得很高。她把手放到乳房上,让我看它们如何被波浪掀了起来。“我喜欢这样。你看它们大吗,弗兰克?”

“我晚上告诉你。”

“我感觉它们很大。我还没告诉你呢,怀孕不光使你知道自己将创造另一个生命,也给你的身体带来了变化。……这是生命。我体内可以感觉到。这是我们的新生命,弗兰克。”(第15章)

但这时邮差再次按响了门铃。从海滩匆忙赶往医院的途中(科拉觉得肚子不适),他们发生了车祸——第二次车祸。不过这次是真的。

如果单从情节上看,无论是《邮差》,还是凯恩随后的另两部作品《加倍赔偿》和《穆德莉》,都很难说是正常意义上的侦探小说。当然,就像我在开头说过的,硬汉派侦探小说本来就对编造正常的侦探故事不感兴趣,但至少哈米特和钱德勒笔下的主角都是私人侦探,叙事也都从侦探的视角出发。而凯恩的这三部小说里根本就没有出现什么像样的侦探角色。它们的主角是罪犯,它们以罪犯的口吻来叙述整个故事,并且这些故事几乎都遵循同样的模式:一个男人爱上了一个女人,然后为了这个女人去犯罪,然后被这个女人背叛(或者互相背叛),最后的结局则都是大团圆式的双双死亡——亲爱的,在天堂见。

电影《邮差总按两次铃》

奇怪的是,尽管故事乃至人物都有模式化的倾向,这些小说仍然散发出强烈而微妙的悬疑感,这种悬疑比起任何类型的侦探小说都毫不逊色(甚至更胜一筹),你很难不一口气把它读完。它那强劲的阅读推动力主要来自两方面:一是其简洁、硬朗而极富音乐感的语言,它们就像一列夜行火车,闪着冰冷的蓝光,带着铿锵的节奏,风驰电掣地一路载着读者从开头冲向终点;二是通过巧妙的手法,通过对爱、死亡和命运这些人类共同体验的提纯,它成功地营造了一种角色认同感。在一次访谈中凯恩说,“我不写‘凶手是谁’的小说。你不能用警察抓到凶手来结束一个故事。我不觉得法律是有趣的惩罚。我写爱情小说。爱情小说的动力基本上是抽象的。……(那是一种)代数学。悬疑来自确认你的代数是对的。……如果你的代数对,如果进展符合逻辑,但却又出人意料,那就行了”。

凯恩所说的“代数学”,就是指如何让读者完全融入小说的角色中,如何让读者不知不觉地成为小说角色本人。这点很重要,对任何一部小说都很重要,而当这部小说的主角不是英雄而是罪犯的时候就更重要。想想电影《邦妮与克莱德》吧。在这部1966年上映、开现代暴力电影先河的影片中(总共发射了一百二十多发子弹,超过了之前所有电影发射子弹的总和),主角邦妮和克莱德也是一对犯下命案的野鸳鸯。跟科拉和弗兰克一样,他们既不像才智双全的英雄,也不像阴险凶残的歹徒,他们手忙脚乱,歪打正着,身不由己,在无可奈何中徒然挣扎,而越挣扎就陷得越深,直到再也没法回头。怎么看,他们都像掉进命运陷阱的普通人——就像你和我。所以虽然看上去是罪大恶极的坏人,我们却情不自禁地对他们投以同情和伤感的眼光。我们喜欢这些“坏人”,因为他们让我们感同身受。这就是凯恩所说的“代数”。把读者代入小说情境中。

科拉和弗兰克就是我们,我们就是科拉和弗兰克。他们以一种极端的方式浓缩了我们所有人的人生。那就是:真爱不堪一击,死神将战胜一切,而我们必须接受命运的摆布。这就是人生。一如科拉和弗兰克,他们不想那样做,但他们不得不那样做——我们也不想这样生活,但我们不得不这样生活。因为死比爱更冷。

04

但更冷的是语调。

绝望——无论是人生的绝望还是爱情的绝望——并不新鲜。新鲜的是对绝望的态度。凯恩之所以跟哈米特和钱德勒一起被称为硬汉派大师,《邮差》之所以影响加缪开创了“零度写作”,就在于小说中对绝望所采取的独特姿态。这种姿态就是以毒攻毒。以绝望对抗绝望——以更深的绝望,比死更冷的绝望。而体现出这种独特姿态的是凯恩使用的独特语言。“中午左右他们把我扔下了干草车。”这是《邮差》著名的开头。(它是不是让你想起了另一个著名的开头,加缪《局外人》的第一句:今天妈妈死了。)你仿佛立刻就听到一个声音,一种语调。这个声音低沉、从容,带着酒精和烟草的沙哑。它干脆利落,没有一点废话。它的语调玩世不恭,充满了讽刺和自嘲,散发出一种冷冷的、富有金属质地的性感。显然,发出这种声音的,是个硬汉。

“硬汉派”中“硬汉”的英文原文为hard-boiled,直译过来就是“冷酷无情”,而它的字面意思是“煮得很硬”。(所以纽约时报书评在评论《邮差》时称它为“煮了六分钟的蛋”。)这个派别的命名者是美国著名的文学评论家埃德蒙·威尔逊,1941年在《新共和》杂志上他第一次提出了“硬汉派”这个名字,把包括凯恩在内的一批风格相近的犯罪小说家称为专写“小报谋杀案的诗人”,并认为他们的风格都“源于海明威”。

虽然凯恩对威尔逊的观点表示不屑一顾(他拒绝承认自己属于任何流派),但跟海明威一样,他也有过做记者和前线参战的经历,这对他语言风格的形成无疑有着重要影响。长期的记者生涯磨炼了他用精简生动的笔法描绘场景和对话的能力。而如果没有在欧洲经过战火和自由性爱的洗礼,他在描写死亡、暴力和爱欲时可能也就不会如此直接有力。(即使在今天,在过了大半个世纪之后,《邮差》中对暴力和死亡场面冷静、精确的描述仍然会让我们感到一种近乎生理性的震颤。)

不过,除此之外,影响凯恩语言风格的另一个更关键的因素,是他对歌剧的至爱。(正如世上所有的至爱一样,那爱里也带着一丝奇特的恨:那也许就是为什么他在《邮差》中让尼克看上去像一个可笑的歌剧爱好者,没事喜欢吼上几嗓子,甚至在被杀时还在对着山谷吊高音。)我们知道,凯恩最初的理想是成为一名歌剧演员,而不是小说家。当他在舞台上唱歌剧的梦想破灭之后,他就——有意识或下意识地——用笔在纸上唱起了歌剧。如果我们留心观察一下,就会发现,《邮差》中那具有强烈节奏感的叙述和对话,那极简的、仿佛舞台般的人物和场景设置,那充满张力、激烈的戏剧性冲突,都隐隐透出一种歌剧感——它就像一出在纸上演出的黑色歌剧。

电影《穆赫兰道》

这不禁让人想起大卫·林奇的《穆赫兰道》。虽然表现手法大相径庭(林奇的电影在色彩和叙事上更偏向于巴洛克式的华丽和超现实主义),但它们都制造出了一种震撼人心的黑色歌剧式效果,而且,《邮差》也跟《穆赫兰道》一样,“在情感的表达上相当复杂,在黑色幽默与悲悯、恐怖与甜蜜、反讽与诚挚间摇摆”(电影评论家詹姆斯·纳雷摩尔语)。

正是这种相当复杂的情感表达,使《邮差》在硬汉派作品中显得独具一格,卓尔不群。

无论是海明威还是钱德勒,都不擅长复杂的情感表达。这是硬汉派那“冷冷语调”的软肋。在最好的情况下,它会散发出一种迷人的自我(比如《太阳照常升起》和《长眠不醒》);在最坏的情况下,它会变成一种矫揉造作的自恋。就像詹姆斯·艾尔罗伊所说的,“钱德勒写他想成为的人,而哈米特写他怕成为的人”。写自己想成为的人,有时就难免会故作姿态,把人物理想化,而写自己怕成为的人则不会——他不会为绝望而绝望,只会为抵抗绝望而绝望。

后者更真实,更深刻,也更有力量。凯恩显然属于后一种。跟钱德勒笔下的马洛不一样,弗兰克的硬汉形象没有那么自我,那么扁平(按福斯特在《小说面面观》中的说法,马洛是典型的扁平人物,缺乏立体感,常常让人感到不可信)。相比之下,弗兰克的情感更为复杂,更为摇摆不定(从而也更为动人):在弗兰克那冷冷的声音背后,藏着一丝挥之不去的恐惧和怀疑。而且那份疑惧带着一种既庄严又戏谑的宗教感(这种宗教感进一步加强了小说的歌剧效果)。在小说开始后不久,当科拉鼓动弗兰克去杀尼克的时候,他显得犹豫不决

“做那种事会掉脑袋的。”……“他从未干过对不起我的事,他这个人还不错。”

而随后当他被说服的时候——

我吻了她。她仰望着我,两眼闪闪发光,就像两颗蓝色的星星。看我俩的情形,就像正在教堂举行婚礼。(第3章结尾)

这是小说中第一次出现宗教意象——教堂,而这个宗教意象是与爱(婚礼)与死(谋杀)联系在一起的(虽然语调中不无讽刺)。宗教意象的再次出现,是在小说的最后一章,它同样联接着“爱与死”:科拉因车祸丧生后,弗兰克被判了死刑(虽然这次他是无辜的),他并不怕死,他怕的是死比爱更冷:

我一直在想科拉。……也许撞车的时候,她脑海里还是闪过了我要杀死她的念头。正因为这样我才希望自己还有来生。麦康奈尔神父说我会有来生,我想再见到她。我想让她知道我们彼此说的是真心话,我并没有故意杀死她。(第16章)

但最终宗教还是没有——也不可能——给弗兰克带来救赎。他怀疑是否真的有所谓的来生。到头来,他唯一相信的还是爱,哪怕那是注定要被打败的爱。凯恩在这里用了一段动人的,几乎令人心碎的回放画面:

我感觉又和科拉来到了水里,头顶上是天空,周围是水,一起谈论着我们将有多么幸福,我们的幸福将如何天长地久。我想在那一刻,我已经超越了死亡。来生的说法在那时也才显得真实,用不着去想麦康奈尔神父是怎么知道会有来生的等等。和科拉在一起时我相信来生,可一想到眼前,来生的说法便又不灵了。(第16章)

电影《日落大道》

在小说接下来的最后一段,就像著名黑色电影导演怀尔德(Billy Wilder)(他也是《双重赔偿》的导演)在《日落大道》的结尾处突然让主人公朝向银幕外的观众那样,弗兰克把脸转向了书外的我们,你能感觉到他的眼睛在看着你,你能听到走廊上传来狱警的脚步声,你听到他在对你说:

他们来了。麦康奈尔神父说祈祷会有用的。如果你已经读到了这里,就为我和科拉祈个祷吧,祈祷我们无论到了什么地方,都会永远厮守在一起。(第16章)

我想,当你读到这里,你也会跟我一样,在心里默默地为科拉和弗兰克祈祷,因为事实上,那也是在为我们自己祈祷。祈祷爱,我们渴望的爱,似乎永远可望而不可即的爱,最终会像雪花一样从天空降临。毕竟,我们来到这个世界,不是为了死(虽然必有一死),而是为了爱(虽然死比爱更冷)。

无论如何,我们还是会相信爱。也许那是因为,不管命运如何变幻,爱始终是我们活着的终极理由——正是由于爱,或者更确切地说,由于对爱的渴望,我们才能这样不顾一切地活下去。而且,值得庆幸的是,我们还有小说。阅读这些虚构的绝望,多少能让我们抵消一些真正的绝望——从这个意义上,对于人生的绝望与无奈,读小说,是一种简洁而美好的复仇。

本文节选自

《极乐生活指南》

作者: 孔亚雷

出版社: 上海文艺出版社

出品方:铸刻文化

丛书:单读丛书

出版年: 2021-12

,“真正的爱cencoroll ,比我们想象的更懦弱,更经不起考验”相关:

欧美国家的低生育现实与职场妈妈的困境今年春节,你被七大姑八大姨催婚、生孩了吗?在年轻人逢年过节的社交烦恼背后,低生育率已经俨然成为了世界范围内很多国家的普遍现象。目前全球203个国家和地区中,超过80个国家和地区总和生育率低于2.1的更替水平,欧美发达国家普遍处于低生育水平或超低生育水平,德国、意大利、俄罗斯等国早已出现了人口负增长。在东亚文化圈内,韩国在2021年人口出现负增长,日本2020年的出生人口创下百年来新低。生育率不断走低,是不是意味..

乔伊斯与贝克特的私人信件公开,证实两人的亲密友情近日,为了纪念《尤利西斯》出版一百周年,以及乔伊斯诞辰140周年,乔伊斯的孙子将乔伊斯的许多私人物品和信件捐赠给了雷丁大学,其中包括贝克特写给乔伊斯的生日电报,这对乔伊斯研究者意义重大。据英国《卫报》等媒体报道,爱尔兰著名作家詹姆斯·乔伊斯的孙子将著名剧作家塞缪尔·贝克特送给乔伊斯的生日电报捐赠给了雷丁大学,这封电报是在乔伊斯49岁生日时收到的。贝克特是著名小说《等待戈多》的作者。在这封电报中,贝克..

梵高生前独一售出的《红色葡萄园》是若何绘制的?《红色葡萄园》是梵高最引人注目的普罗旺斯风景画之一,它也是梵高生前唯一一幅售出的画作。1890年3月,在他自杀前四个月,这幅画在布鲁塞尔的一次展览上卖了400法郎(约合16英镑)。这幅画现收藏于俄罗斯莫斯科的普希金博物馆。最近,博物馆决定对其实施保护,首次使用了现代科学技术对其保存现状进行检查,以便其能更妥善地长期保存。这也使得《红色葡萄园》展现了更多鲜为人知的细节。普希金保护工作室的《红色葡萄园》,莫斯..

王安忆谈张洁:她是赤子2022年1月21日,著名作家张洁在美国因病逝世,享年85岁。作为新时期以来国内重要的作家之一,张洁几乎获得了所有国家级文学奖项,也是国内唯一一位两度获得茅盾文学奖的作家。直到2月7日,张洁去世的消息才传回国内。文学圈里许多人感到突然与伤感,作家王安忆也是。张洁 摄于2005年 人民视觉资料图王安忆和张洁是相互欣赏的同行。张洁曾在一次采访中公开表示她对王安忆的喜欢:“她(王安忆)的为人、为文我都欣赏。她始终尽..

从韩日古画中的虎,看中华文化的流播在东方文化中,老虎自古以来都是力量与勇气的象征,亦是扶正镇邪的守护神,在宗教与文化中扮演着不可替代的角色。正值农历壬寅虎年新春,在深受中国文化影响的韩国和日本,也有着与中国相同的十二生肖,从韩日绘画中的虎,依稀可见中华文化是如何传播、辐射到朝鲜半岛和日本列岛的。《虎图》(局部),朝鲜王朝,韩国国立博物馆藏韩国:老虎几乎等同神的化身古代韩国,因为多山地,自古就有很多老虎栖息,故称为“虎国”。古代韩..

大年节元日:自唱新词送岁华,几度新春不在家我已经四年没有见过父母,六年没有回老家过年了。还好,有视频电话,母亲说,和见面一样。话虽如此,实则无奈,眼见着父母这几年颓然老去。至于过年,以前是不想回去,这两年想回又回不去。小时候爱过年,过年能穿新衣裳,吃各样好吃的,走亲戚能拿压岁钱,正月里赛锣鼓、进香、唱大戏,家家门口挂红灯笼,大人小孩一起跳大绳。那是何年何月的事?好像离现在很远,离古代更近。现在若回去过年,也不再有从前的欢喜,不应该为此悲..

“日穷岁尽”的大年节夜,老北京人都怎么过?1月31日是除夕,是阖家团圆的喜庆日子。今年没有腊月三十,但除夕为“日穷岁尽”的时刻,也就是腊月的最后一天,因此,不管有没有腊月三十都会有除夕。本期的京华物语就来说说每年春节都百谈不厌的话题:老北京人的春节。在这里,书评君也恭祝大家虎年吉祥。下文节选自《北京的春节》(增订本),较原文略有删节修改。除特殊注明外,文中所用插图均来自本书。已获得出版社授权刊发。《北京的春节》(增订本),何大齐著,商务印..

“热闹是他们的,而书里什么都有”不管是否返乡过年,春节长假意味着近十天可以自由支配的时间,对于不再拥有寒暑假的打工人来说,实在是奢侈,甚至还没有放假就已经想好每一天如何支配了。在作家文珍看来:“过年实在是很适合读书的,因为闲。”下文中,文珍分享自己的“春节假期书单”:有契合“有家归不得”心情的《异乡记》、有冬天雪夜可以翻看的《金瓶梅》或四大名著、有适合留守北京的北漂深入了解这座城的《北京烟树》,也有可能需要花好几个年节才能读完..

白头发是轻吗,为什么总会浮上来春节将至,年货备起来!本期漫画里有一个特别的“年货”,曾是很多人过年时最开心的记忆。今天,我们继续走进愚公子的漫画,也祝所有读者朋友们春节快乐!文、图 | 愚公子01白头发是轻吗为什么总会浮上来02每次把手举高到测温计都觉得是在索吻03抛硬币来决定选择最后还是不认同04公交车上被自己打呼噜的声音吵醒05阿公有一家小卖部过年的时候会摆摊卖点鞭炮烟花有一年他在鞭炮厂的老同事和他说厂里新进了一批苏联的烟花这苏联..

娱乐性阅读为何拥有怪异的吸引力?尽管疫情对线下书店造成了极大影响,但据“尼尔森图书调查”(Nielsen BookScan),英国的图书销量在2021年达到了过去十年中的最高,销售了超过2.12亿本纸书,其中小说的销量比2019年增长了20%,这主要得益于犯罪、悬疑、科幻、奇幻和爱情小说的市场需求旺盛。在《阶梯与狂热:一部书籍文化史》中,作者马丁·莱瑟姆谈到了带有娱乐性质的大众化书籍所拥有的情感力量,众多公认的文学大家也喜欢阅读它们。马丁·莱瑟姆是一名从业..