安徽人王和涛从车窗里看着上海慢慢复苏。由春入夏,越来越多人走上街面,复工的车多了,商铺、小店也在陆续开门。音乐声,交谈声,笑闹声,往昔的那些街市的声响,都醒转了过来。

五月最后一天的清晨,他终于回了家,结结实实地在床上睡了一觉。这天之前,他在黑色的日产轩逸车里睡了60天。每天晚上,结束最后一单应急配送,他把驾驶座调到最低,从后备箱拿出棉被,沉沉睡去。

疫情最严峻时,王和涛是这座城市少数能在街面上活动的人。他是美团的网约车司机,因上海疫情被征调做应急配送。这是一支专门的应急运力队伍,成员还包括其他九位司机和几百位跑腿骑手,他们负责运送这座城市在不同阶段的亟需物资。一开始,是粮食、蔬菜和救命药,再是密集的母婴用品,等到市场供给慢慢恢复了,他们又开始定点帮医院配送,运送各类药品,比如精神类药物——一类不为大众熟知的紧急需求。

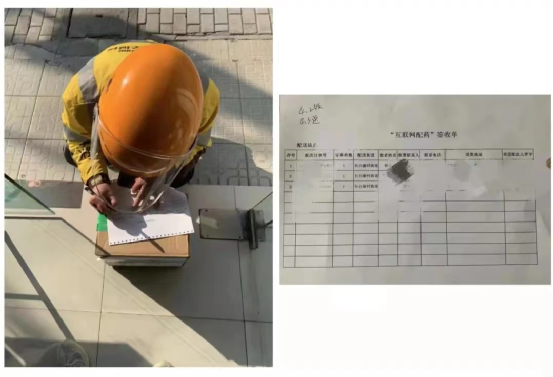

王和涛在配送药品

配送运抵的,也是这座城里最着急的少数人,发出急助呼声的老人、病人、孕妇和孩子。4月3日,一个“应急帮手”按钮出现在上海市民的美团App首页中部。这是这家互联网企业为上海市民开通的应急通道。点开它,一条显眼的通知写着,“如您家中有老人、孕妇、残障人士等特殊人群需要帮助,可通过应急帮手提交您的需求,我们将高优先级响应”。

王和涛每天七点醒来,简单洗漱后,便开始配送。最近,街面上的环卫工人肉眼可见地变多,他醒的更早。每天,他要送三四十单,跨四个区,里程至少二百八十公里。

四月初,刚拿到全市通行证的那天深夜,他送出了第一单。那是一个女儿为父亲发起的求助。父亲在另一个区的单位封控生产,随身携带的药量只剩下一天了。

情况听起来挺危急,这位父亲去年做完器官移植手术,每天需要服用排异药物。断药意味着生命危险。

往常,从这位女儿的家到四十公里外的工厂,开车要半个小时。如果使用跑腿服务送药,一个小时就能送达。但在四月初的上海,疫情最紧张的时刻,上海16个区的106个街道因防护栏等被切割成了大大小小的蛛网。

在这一单被转到王和涛之前,运营人员找过八个骑手,都因为没有跨区通行证而作罢。4月1日,上海启动全域静态管理。区和区间设了关卡,干线物流阻塞,多数商店暂停营业,许多骑手、司机出不了门。货运、快递、外卖,这些曾经便捷的城市物流配送服务,都不再能按时履约。

10名网约车司机因此陆续被征集。网约车可以申请珍贵的全市通行证。王和涛的家住在青浦的一个村里,距离这位女儿的家有40公里,从女儿家到父亲所在的工厂又是四十公里。他一路上因为路障改道了两次,停车四次,配合警察出示通行证和核酸证明。当晚10点,他在一处高架路口遇到了两名检查通行证和核酸证明的警察,一名警察问他要去哪儿。

王和涛如实回答后,那位警察表达了谢意:“师傅辛苦了,这么晚了还给人送药。”

零点,王和涛把药送到了,花了3个小时。

这天是4月5日,应急助手通道上线的第三天,一万条求助涌入。这一天,距离第一批上海人居家隔离已经过去了一个月。求助量随着入口的曝光不断增加,一开始是两百条,次日增至一千,转天又上升到一万条,到了4月8日,达到最高峰的三万多条。

工单系统里翻涌着各种物资需求。在四月某一天的紧急求助里,验孕棒至少出现了两次,叶酸有三次,至少有十六人想寻找开塞露。

有四个人在这一天想购买助听器的电池,其中一位在防疫一线工作。一位求助者写下了自己的上海市残疾人证号码,还有一位希望客服可以发短信给他们,因为“一家人4人是聋人”,一个由他人帮忙下的订单备注着,“病人为盲人无法使用智能手机需要买药”。

一位母亲想运送的物资是冰冻的母乳,留言写道,“宝宝和妈妈分开隔离了,因宝宝便血,吃不了普通奶粉和他人母乳,请帮忙送一下”。另一个关于孩子的求助是几节电池,原因是孩子有自闭症,电子琴的电池没电了,小朋友很焦躁,已经开始用手抠眼睛了。

更多的是和老人相关的求助。他们需要高血压药,糖尿病用药,氧气瓶,胃管,以及最多的,纸尿裤、拉拉裤、尿褥垫——求助者还写下了精细的要求,需要腰贴型、大扇尾、蝴蝶型,都是适配老年人的款式。有两个帮老人找香蕉的求助,一位是高龄卧床阿尔兹海默症患者,还有一位是有严重便秘和高血压的97岁老人,他们都需要这种水果利便。一个姑娘想帮外婆寻找大容量、安全的消毒喷雾,原因是80多岁的外婆“不听劝”在小区当志愿者,但“回家却没有消毒用品!”。

司机们配送的应急物品。

这些求助里很容易看出年轻人帮忙下单的痕迹,有自称“志愿者代笔”的,也有人郑重其事地写下了老人的情况,比如对方出生于1931年,或者已经107岁了。一个订单,是老人自己填写的,求助里写着:“我们二老近8旬,已到粮尽“蛋”绝的境地,请帮我们解决目前燃眉之急”。但在这样的求助里,也能看到上海老人怕造成太多麻烦的小心翼翼,他们紧接着就写了一句,“只需购买大米,鸡蛋及荤素菜等基础物品即可!”

生活在上海的2500万人中,有9万视障残疾人,27万听障残疾人,还有533万老年人——它是中国老龄化程度最高的城市。一些紧急的配送发生在深夜。当消息传导到司机和骑手,让他们决定在一天辛疲后再出发的,往往是这样的理由——“想到了我父母”“我也是个父亲”“得帮一把”。

闵行区的两位听障人士在4月3日发出了求助。他们已经一天没吃饭了,需要泡面和面包。这是两个新到这座城市的异乡人。听说在这里送外卖挣钱,就结伴来了。老家没有什么听障人士的工作机会。

但送了两个月单后,他们就遭遇了封控。为了省钱,他们两人住一间屋子。整个合租屋里有六个人,但他们不好意思问其他人借吃的。在以往的生活中,他们一直回避和室友的交流。耳朵听不到,总有种种不便,更重要的,不交流就可以躲开对方的眼神。

饿得肚皮贴胸时,他们在应急通道上留言,“我们饿死了”。

上海街头,骑手正在为紧急需求奔走。

为了协调这一单,运营人员花了三小时打了20多个电话。距离他们八公里外的一位骑手充当第一棒,他负责帮买、帮送。有闵行区通行证的骑手是第二棒,晚上近八点,隔着一条隔离带,他和第一位骑手完成了交接。

第二位骑手看到他的听障同行走到小区门口来取东西,他瘦弱,脸色苍白。完成这一单后,这位骑手吃了他这天的第一顿饭。白天到一个小区送单时,有个“大白”送了他一盒饭。物资最困窘的那段时间,在路上跑单,这位骑手路过开门的商店,就会进去买一些吃的放在餐箱里,路上遇到有人求助,可以帮上忙。

在四月初的上海,许多类似的场景在发生。为了找到一款特配奶粉,运营人员给8个品牌方打了电话,询问有没有库存。送达闵行区一位独居老人的一包菜,耗时三个小时,绕了二十公里的路。它先在嘉定区的一个买菜站点被分拣出来,由站长送到两个区的隔离带处,一位骑手在另一端接到了,接力在闵行配送。在找到这位骑手前,运营人员挨个问了9个骑手。

和正常时期的任何一种电商配送相比,这样的配送都显得笨拙。政府披露的数据显示,4月18日,这座城市只有1.8万个骑手。骑手们一趟要挂30多个单,他们只能把电动车做各种改装。脚蹬处可以放上一个大铁盆,码放市民散买的蔬菜;后座像累积木一样,叠起四五六个外卖箱;鼓囊的塑料袋一包包堆起来,用绳子捆牢了,码成两个扎实的墩子,骑手跨上电动车,躯干一弯,前后贴合,便成了固定的支架。春天的上海街面,经常可见这样的移动货山。

在日常配送之外,能帮忙送急的骑手组成了一个“骑手帮帮群”,每天有近百位骑手待命调遣。每处理一单紧急求助,运营人员总要在群里连续发问,“有没有路障”“有没有跨区的通行证”。他们摸索出一个办法,“全城下单跑腿送”,找遍全上海还在开的店匹配订单,再由骑手们在不同区接力配送,链条实在过长的,就交给十个司机。

优先响应2500万人中最着急的那些人,这是任务的核心。那罐奶粉送抵了一个来上海求医的重病婴儿。而在拿到那包菜前,闵行的那个独居老人,已经带着小孙子吃了一天淀粉兑水了。听说了这个消息后,那个站长,一个心善的安徽人,从留给工作人员的物资中匀出了一大包菜。

骑手们上报抗原检测结果

每天晚上,王和涛把车停在小区门口的路边。 能赶上的饭点,妻子把饭烧好了,放到门卫处。 这个春天,他吃过的最好的一顿饭是竹笋烧肉,竹笋是卖菜的老乡送的应季鲜货。 对于他,这属于一顿难得的佳肴。 奔忙在路上的60天,他吃的最多的是泡面和面包。

隔几天,他会回家洗一次澡。但他总是快去快回,从不在家过夜。4月13日,上海暴雨,王和涛回家换下透湿的衣服,就立即折返车里。

他和另外九个司机都选择睡在车里。尽管政府为保供的司机和骑手提供了住宿,但他们都不大想去。他们害怕突然的封控,手停了,口也停了。

王和涛师傅在配送

王和涛觉得自己还能出门賺钱是幸运的。他来上海20多年了,跑过货运,进过工厂,靠辛勤打拼在老家买了两套房子,每个月要还八千元房贷。他不敢闲着。一次开车,他路过一排停在青浦高架桥下的货车。他想这些司机停工了,一定很着急。他的另一个司机老乡,帮忙给社区志愿者送快餐,也路过一排货车。司机们伸手想买餐,说卖几盒吧,多少钱都买。

他来自外出务工大市安徽阜阳。新闻里说,安徽有260万人在上海,占去外来人口的三分之一。不止他,接力给老人送那单菜的站长和骑手也是安徽人。一个安徽姑娘放心不下小区的居民,在上海的一个便利店里住了20多天的故事,在疫情期间也被广泛传播过。

上海有近千万流动人口,他们和王和涛一样支撑着这座超级城市的日常运转。

“90后”山东人陈小花和丈夫在菜市场里睡了一个月。在菜摊旁几平米的小屋子里,他们靠简陋的厨具和行军床,撑过了疫情最凶猛的时间。这里,确切的说,是这个小屋子的两部手机,是青浦区十多个小区团到菜的起点。在全上海都在找菜的紧急关口,像她这样能直接联系到供应链的菜摊老板成了难得的供给。她的老乡们,遍布全国卖菜。

因为看到青浦少有线上菜店,他们在浦西封控那天紧急上线了菜大全商户。这意味着,在这家线上菜摊二十公里的辐射范围内,居民们可以通过他们团购买菜。

她和丈夫第一次当起了团长的“团长”。他们联系了葫芦岛和重庆的基地,送来蔬菜包,再四处寻找能使用的市内货运。往往是在进入上海的高架桥下,大货车和小货车进行交接,由两个货车师傅徒手传接搬运上千斤的菜。

那个江苏女孩打来电话的时候,陈小花迟疑了一下。女孩从外卖软件上找到她的手机,很着急,她说自己的父亲困在青浦区一个高架桥下的建筑工地上,已经饿了两天了。这个工程快完工了,工地上只剩了四个工友。

“爸爸不知道从哪下单、从哪求助,能不能帮帮我爸爸。”姑娘求助。“工友们花不起太多钱,只团十五斤牛肉行吗?”

陈小花想了想,答应了,都是在上海打工的外乡人,要帮。第二天,一个送菜的老乡正好往那一带送团餐,她托他把十五斤牛肉捎到了工地下。

“爸爸收到肉了,谢谢”,收到这条微信,陈小花放心了些。

几百家保供的母婴店里,也都有店员睡在行军床、纸板或沙发上。“每逢过节过年,就有孩子奶粉喝完了或者纸尿裤用完的情况,数不胜数。”一位母婴店长在4月1日这天决定留守店中。她想这次的情况或许会很危急,“马大哈家长很多,一抓一把”。

备的菜吃完了,店员们就吃店里的婴儿面条和零食充饥。开在商场里的那些母婴店,往往只有一两个人留守,奔涌的订单处理不及,留守的保安、运货的司机都帮忙打包运送。

暴雨那天中午,王和涛在一家街边的母婴店帮忙到了饭点,老板管了他一顿饭,是清水煮的挂面,下了两个鸡蛋,他们一人一个。

五月底,在店里睡了50多天的顾俊第一次走出商场,给顾客送货

“孩子王”门店店长顾俊在4月7日,睡在店里的第3天,接到了寻找那款特配奶粉的消息。他马上暂停了手上的打包工作。业内人士才能听懂其中的涵义。婴孩们喝的奶粉,一段奶粉和特配奶粉最紧急。小娃娃们吃不了辅食,断了奶粉,就要挨饿了。而那些一出生就得了重病的孩子,体质羸弱,只能喝特配奶粉。顾俊也是一个四岁孩子的父亲。

他马上联系总部,协调了14家门店后,找到了库存里仅剩的一罐奶粉。

奶粉在深夜凌晨0点40分送到了顾客手里,由王和涛的同事,另一位司机送达。在听说这是送给一个来上海看病的婴儿时,这位司机,同时也是一位父亲,启动了汽车。

婴儿的父亲在客服回访时表达了感谢。消息传回美团内部的工作群时,参与的人都舒了口气。他们连轴转了几天,需要一些好消息来振奋心神。

但第二天,他们知道了这个故事的更多细节。顾客说,医生告诉他们,孩子可能只能再活九个月。

参与寻找货源的一位运营人员当天在社交平台上写下了一段话,“不知不觉眼泪就落了下来。无力感和丧就全来了,好像什么都变好了,其实什么也没有变好。”紧跟着,她又写了一句话,“本来以为晚霞可以治愈工作的疲惫,原来晚霞只是晚霞而已”。

那天傍晚,她工作的北京放晴,紫黛色的天边烧着一整片金色的云,如诗如画 。

许多其他同事也感受过类似的情绪。最开始的半个月,需求密密匝匝。负责审核识别紧急需求的一位运营人员感觉到了压力。有些忙,他们实在帮不上。比如,很多老人需要胰岛素注射剂,但它们必须靠专门的冷链运输。“其实我们能做得还是很微弱,但是很微弱的力量,可能可以帮助很多人,就会觉得自己很有力量感。” 那段时间,所有人和她一样,每天连轴工作十多个小时,从早到晚,一个接一个打电话,找供给,找运力,“在无力和力量感间徘徊”。

武汉客服中心,最后一班到零点结束,但解决完案例,做完工作交接,常常已经到了2点。4月2日,应急助手上线前夕,指令传到武汉客服中心时,客服主管问了她带的100人团队,“你们愿意参与吗?”马上得到积极的响应。武汉曾在2020年有过长达76天的封控,这些在武汉生活的人都知道上海人此时在遭遇什么。

调岗来支援的客服越来越多。对于当时忙乱的上海,这些接线员承担的是快速流转信息的功能。一开始,SOP是模糊的,所有人都在各种不确定性中寻找供给和运力。确定的原则只有一条,“把客户当成你在上海的亲人帮他们想办法”。客服们用上很多武汉经验,比如告诉顾客下跑腿单可以帮忙送药、送吃的,救各种急;可以换地址搜寻药店,再由跑腿骑手帮送。每个客服手边都有一份每天更新的药店库存名单,帮顾客寻找需要的药。在武汉的他们也用着互联网的方式,寻找可触及的资源:用户想找的商户,如果美团上没有或已闭店,客服会提示顾客“这个店在饿了么上开着”“您试试京东”。

这家本地生活服务平台先是在业务数据中识别了上海的紧急。三月底,跑腿业务的DAU(日活跃用户数量)出现了明显异常的增长,几乎翻了一倍。这像一个风向标。这个给用户帮忙的新业务,满足的是送餐等常规需求外的其他精细需求。

另一个新业务医药业务也感觉到了风向。紧急求药的上海来电涌进客服专线,上海的社区和居委会也辗转传来居民的用药求助。有多年医药领域工作经验的业务人员意识到了危急,封控下,断药风险加剧,尤其是慢病人群,七到十天后将耗尽存药,进入配药高峰。533万老人多数是慢病药使用人群。

疫情的急遽变化,让上海猝不及防。跑腿需求爆发,运力骤减,如果发生挤兑,像老人购药这样的紧急需求可能被淹没。跑腿业务先开发了一个订单识别智能机器人,用“老人”“孕妇”“紧急”“买药”等关键词将紧急订单识别出来,优先处理。

其他业务也在不断提醒着上海的紧急。接收这些信息的,是离顾客最近的人,这个平台的客服团队。来电里传来各异的呼声,越来越密,被拉来帮忙的业务人员越来越多,链条越来越长。一个决定因此诞生——将分散的紧急求助集中起来,开发一个面向上海市民的应急助手通道,在有限的条件下调动能使用的资源,更高效地解决最着急的需求。

几十个技术人员在48小时内完成了开发。4月3日,清明假期第一天,应急通道上线。

一个“上海—紧急配药群”也建立起来了。美团医药业务人员、医药商家和上海的居委、市民直接搭建了联系。要用药的老年人往往不在群里,他们很多人手机里没有任何线上购物App。

骑手将药物送达后,填写签收单

4月3日上午,在这个群里,一位居委反映,住在济阳一村的陈阿姨疑似出现了变异性哮喘症状,剧烈咳嗽。11点,陈阿姨反映痰中已经带血。美团医药的运营人员马上给陈阿姨打去了电话,随后和医药厂商的业务员徐志娟建立了沟通群。5分钟后,徐志娟在群里反馈,她得知博山路一家关闭线上渠道的药店里,陈阿姨需要的药有库存。

这家药店距离陈阿姨家有十几公里。此时,药店还有大量接单没有处理完。因为顾客需求太多,当时上海的药店只能采用间歇性上线的方式,一波订单处理完成后再接下一波。徐志娟协调了博山路药店,为陈阿姨开放十分钟下单。一个跑腿骑手随后送达了这一单。

用药是上海疫情中最紧急的一类需求。陈阿姨剧烈咳嗽时,到社区群里求过药,一个邻居从儿子的哮喘药里分了两颗给她。

在“上海紧急配药群”里,最常出现的一句话是“这个药有吗?”,再附上一张药品照片。

像徐志娟这样的医药业务员,自发当起了志愿者,遇到市民寻药,就马上查阅库存。这个群由最初的几个人,增加到将近300人。它逐渐变成了一个互助群,当运营人员无暇回答时,其他市民会主动把线上配药的流程转发给新来者。有人寻求抑郁症药物,另一位有富余药的病友,也主动提出可以分享一些药,由跑腿骑手帮送。

后来,由这些医药业务人员、跑腿骑手一点点跑出来的机制,演变成了“全城找药”的产品,在上海市民的App首页上线。

王和涛也帮助过应急通道的迭代。在有密集母婴单配送的那段时期,到了深夜,王和涛会和运营人员、商家一起开复盘会,并预演第二天可能出现的紧急情况。

骑手进行核酸检测,安全上岗

截至5月31日,“应急帮手”功能上线以来,累计交互超过37万次,收到需求总计超21万单,其中来自老人、母婴、孕妇人群的需求占比接近90%。

因为处方药用药需求的密集涌现,网约车运力陆续被对接帮上海仁济医院、瑞金医院、上海精神卫生中心配送药品。

王和涛为上海精神卫生中心送过一单药。那位顾客要求他把药送到上海进入昆山的一个检查站。送药程中,病人打了十几个电话催他。在应急通道里,每天都涌进不少抑郁症药物的求助,但这类药的售卖十分严格,在前期,它们也属于“实在帮不上的忙”。上海疫情后,很多患者因为断药,焦躁不安。

到了检查站,王和涛说,这是一个病人急用的药,只能送到这里了。值勤的人犹豫了会,还是做了消杀,接下了。半个小时后,顾客来电道谢,告知药取到了。上海的检查站和昆山的检查站之间有两百米的缓冲带,一个昆山警察带着他取到了药。

十个司机中,有一个是女性,她在送药时也接到了催促电话。电话里,年轻的男孩催她快点快点,然后就开始哭,不说为什么,就是哭。女司机听着心疼,也跟着哭。哭完了,她对男孩说,“什么都会过去的”。两人又一起笑了。

女司机是自己请求出门送单的。她是个单亲妈妈,需要挣钱,尽管儿子在电话那头发脾气,催她赶快回家。去年,在东北老家的早餐店亏本了,她一个人来上海打拼,想多賺点钱,经常跑夜车。

她也在车里睡了60天。五月底的一天夜里,她接到一个男人的电话,对方想麻烦她送他去虹桥火车站。他还说,四月就是她送他进入上海的。女司机想起来了,是那个要照顾住院的父亲在疫情最严峻时从无锡来上海的中年男人。他来之前,医院给他父亲下了病危通知书。那一次,她把车停在宝山的一个高速路口。无锡等警察前来,给他带路。警察打开围栏,男人跨进了上海。

去火车站的路上,男人语气轻快,告诉女司机,经过一个多月的照顾,父亲病愈了,能下床走动了。“我们全家都可感谢你了。”男人说。

车窗外,夏夜晚风吹拂。行人在夜路上跑步,聚谈,遛狗,还有年轻人们围坐着唱歌。

5月的最后一天,市民纷纷上街,迎接即将来临的6月。

王和涛睡足了十个小时,把手脚,躯干和脖颈都抻开了。六月的第一天,他们复工了,重新上路运客。路面上的围栏已经都拆掉了,他们又拥有了敞亮的视野。

执行了60天出勤任务的司机们合影留念

司机们约好,等饭店开张,就去整顿好的,吃烧烤,喝啤酒。顾俊打算带点吃的用的,去看看那个宝宝。陈小花想去青浦的那几个团菜的小区转转。她说不上是为什么。来上海三年,他们每天进菜卖菜,落不了闲,外滩也没逛过几次。这一次,她似乎和上海联系紧了些。

相关:

上海,周全复工、复产、复市 新闻1+1丨上海,全面复工、复产、复市 6月1日零点零分,上海全市解除区域临时交通管制措施,恢复正常通行。上海全面恢复全市正常生产生活秩序,商超、店铺、交通、写字楼、园区……熟悉的烟火气复苏,下..

天津昨日新增5名本土无症状传染者 记者从天津市疫情防控指挥部获悉,2022年6月1日0时至24时,天津新增5名本土阳性感染者,均为无症状感染者。上述5人均系滨海新区管控人员筛查发现,系外省市输入本市关联病例。天津市其他15个区均无社会面新增..