2020年初,新冠开始肆虐。近两年半的时间,整个世界依旧没有从这一场“全球大流行”的病毒中摆脱出来。口罩与钥匙、手机一样成了出门必带;核酸阴性证明也变成了通行各处的“身份证”。在上海封城的这段日子里,甚至有小孩子将“下楼做核酸”的通知逐渐理解成了“可以出去玩啦”。

疫情不仅没有像我们原本以为的那样很快散去,变种奥密克戎的出现,反而再次试图把我们拉回2020年春天那段最黑暗的日子——武汉“封城”,航班停飞、城市被封、学校放假、商场关门……这种被按下暂停键的几乎“静止”的日子,我们还以为再也不会出现。

然而,不管两年前还是现在,普通人的微光在至暗时刻更加闪耀。无论是患者还是患者家属,又或科学家、医生、护士、大学生、司机、社区工作者,没有人想成为英雄,他们却拼尽全力去守护自己爱的人或者坚守的东西——有人守护爱情,有人守护家人,有人守护事业,有人守护自己的小城,也有人相信世界与未来,守护人世间的希望、守护自己的善良。

这一份份守护的微光,在2020年疫情最初那几个月,被凤凰网·在人间团队记录下来,如今结集成书《人间记忆》。下文即编选自此书。

希望下一个春天,我们可以放弃口罩大口呼吸着健康的空气,去想去的城市、见想见的人、吃想吃的东西。也许我们很快就忘记了病毒的存在,但是却不想忘记那些日子里我们是被怎样的情景打动到、我们因为什么流下了怎样的泪水。

武

汉

2020年4月8日,武汉“封城”76天后,大门终于打开。

解封当天,6.4万人乘坐火车离开武汉,3.9万人则乘坐火车抵达武汉。一个静止的城市重新流动起来了。

作为土生土长的武汉人,王启明经历了他在“封城”过程中的惶恐与日常。

下文,是他在武汉记录与拍下的——

1月27日。我持续观察自己身体,尽管一直都没有发烧,但精神上的压力越来越大,时刻都在幻想着自己是不是中招了,外在感官突然变得特别敏锐,慢慢开始出现一些强迫症极端行为:一天可以洗几十次手,每天都花大量的时间在家里进行消毒,不放过每一个角落。中午,因为父亲没有好好洗手,我跟他大吵了一架,整个家庭的紧绷感已经到达了极限。父亲抽着烟,不断嚷嚷着:“这到底是怎么了?为这点事吵,搞得儿子不像儿子,老子不像老子的!”

▲ 我和母亲一起给菜薹施肥

1月31日 。我家楼顶有一个迷你的有机农场,那是我妈的精神乐园,30平米的小空间,种满了各种蔬菜瓜果。我妈跟我说:“之前你总说要我种花,别种菜了。你看,现在种菜派上大用场了吧。外面兵荒马乱的,我们这个小家庭完全可以自给自足,不给国家添麻烦,等我的这一季菜吃完了,瘟疫也就结束了,你看我安排得多好。”

▲ 我家楼下,一个玩具熊在“晒太阳”。

2月25日。微信里传出一段20秒的视频,瞬间把我已满是斑驳的心击得粉碎。一个6岁的孩子和他死去的爷爷被关在屋里多日,社区敲门检查疫情才发现小男孩独自在家,用被子把爷爷的遗体盖好,并在家吃了好几天饼干。到今天,已经有10多位医护去世,还有更多的他们正躺在ICU里跟病魔抗争。这些看似跟我们没有关系的陌生人,正在替我们经历人间悲剧。

4月8日。武汉解封了!这一刻,我和所有武汉人等待了76天。我穿上防护装备,兴奋地来到小区门口,想出去好好庆祝一下,结果被保安死死拦住。他特别严肃地对我说:解封不等于解防,必须出示工作证明才能放行。不好意思,没有工作证明麻烦您继续回家坚守。谢谢配合!我想过太多种解封庆祝的方式,结果却迎来了这个结局。

北

京

2020年新年伊始,新冠疫情己在全球范围大面积传播。

在北京,疫情虽不及武汉严重,但一场旷日持久的疫情阻击战仍在继续。无处不在的口罩几乎占据了镜头所及之处。

摄影师郝文辉,将他的镜头对准了街头巷尾中普通人仍在继续的生活。残酷和希望交织在一起,藏在这个时代的每个角落里。

下图,是他在2020年春天的北京拍摄的——

▲ 3月3日,天坛,一位老人戴着口罩在树林里打太极。

▲3月15日晚,朝阳门商区,街道上行人寥寥无几,只有一排外卖配送员在街边等待接单。

▲ 3月17日,北京站,扛着行李、戴着口罩的返京务工者。

▲ 3月17日,北京。公交车上,一位老人正在向一旁的乘客展示自己因疫情准备的蔬菜和馒头。

▲ 3月31日,八达岭长城,一对相拥的情侣。

妈

妈

2020年1月中旬,倩倩的父亲因担心倩倩的妈妈肺部小结节,督促她去医院做手术,随后倩倩的妈妈在医院感染了新冠病毒。

短短几日,武汉封城,倩倩的妈妈去世,父亲因感染隔离,哥哥的情形也不容乐观。

下文,是倩倩在2020年春所经历的——

妈妈走了。一切都太不真实了。我和哥哥想去看妈妈最后一眼。一路上,嫂子和爸爸一直给我打电话,让我们不要去,太危险了。但我们不能不去。我先到了医院,手脚发着抖。过了会儿,哥哥也到了。他只戴了口罩,踉踉跄跄冲去病房,我抓都抓不住。妈妈还有体温。哥哥趴在妈妈胸口抽噎,大喊“还有心跳,医生,还有心跳啊”。医生过来看了下监视器,上面是两个0。病房里还有三个阿姨,她们都在抹眼泪。妈妈的桌子上摆着这么多天来我们送来的饭,好像一动都没动过。

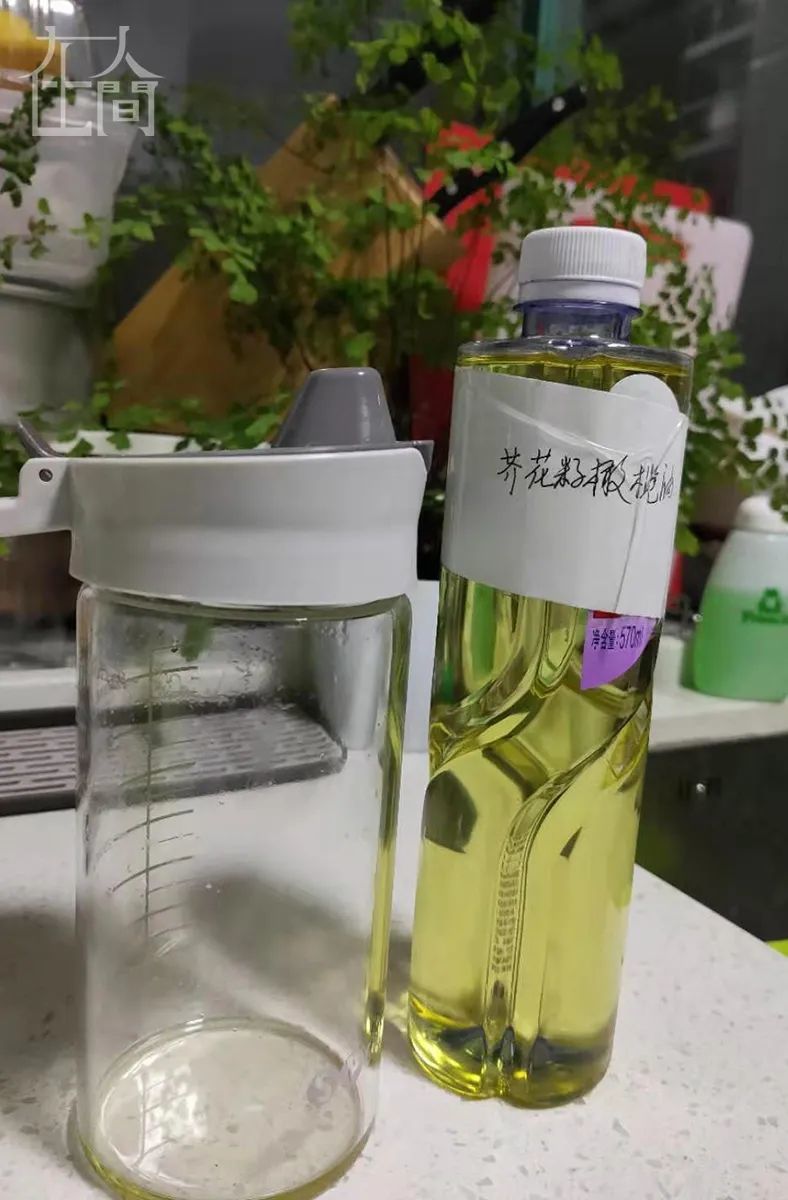

▲ 图左:2019年11月妈妈来我家时,帮我收拾屋子,给我留了字条,让我一个人仔细生活。妈妈在字条上留言:“做蛋糕的面粉过期了,我拿走了。食品都是有保质期的,一个人生活以后买小包装的。东西归类,免得自己不记得。家里有的买重了,用不了是一种浪费。别烦妈唠叨。日子是要精打细算地过。妈,即日。”▲ 图右:妈妈亲手为我做的橄榄油,我想一直珍藏着。

哥哥哭得喘不过气。那是感染科病房,我担心他的安全,只能使劲拉他出去。医生不愿意跟我们多说什么。他给了我们一张死亡证明,上面写着直接死亡原因是“呼吸衰竭”,因“新型冠状病毒感染”引起。他说有问题回头再来找医院,现在要先把人送去殡仪馆……

殡仪馆随后打来电话。我哀求他们,一定要等我们。我们一路加速,二十分钟就赶到了。他们递过来一份遗体处理承诺书,上面写着“逝者疑似或患重症肺炎死亡”。

殡仪馆的人不允许我们再进去,让我们签了字就直接走。他也在抱怨,说那里已经都是人了,情况比我们想的严重很多。

几辆车停在那。我们确认了运妈妈的车,跪下,向着车子磕头。旁边还有三四个男人,也跪着哭。车子开走了,我一直追在后面跑。它越开越快,我实在追不上,停了下来,站在那儿,气喘呼呼。天很冷,我感觉很无助,很绝望。

爱

情

2020年1月下旬,冯云88岁的爷爷冯保会与83岁的奶奶李绍华感染新冠。

他们属于疫情期间最容易被病毒感染的老年群体,幸运的是,两人在鬼门关转了一圈,又完好地回到了人间。

他们耄耋之年相濡以沫的爱情,感动了很多人。

下文,是冯云回忆二老在病房中的爱——

爷爷奶奶两个人住在同一个病区不同病房。爷爷也要打针,但每天早中晚,爷爷都不在自己的床位,而是出现在奶奶的床位旁。

最初谁也不知道他们是夫妻。有一次下午一点,护士孙小玉看到手上还在输注补液的冯爷爷起床,一手持补液,一手握着一个纸杯,纸杯里放着一双筷子,颤颤巍巍地朝着护士站的另一边走去热饭。然后打开饭盒把自己餐盒内的花甲拨开,取出花甲肉连同炒鸡蛋一起放入纸杯里,又走到护士站的另一边病房,不见踪影。

还有一次,夜里凌晨,孙小玉巡视病房,看到冯爷爷端着半盆热水从护士站另一侧走过来,并且走错了房间,去了另一个病房。她以为老人家走错了路。又一次零点时分,巡视病房时,她发现冯爷爷又穿上了厚厚的外套,并且半卧姿势。她之后才知道,他是起床看妻子睡得好不好。

冯爷爷后来告诉医护人员:“我在对面房间住,(夜里)我总是要起来三遍、四遍,看看她的被子盖好了没有……”

▲ 冯爷爷一直在病房里照顾着李奶奶

护士给李绍华喂饭时,她不吃,爷爷来喂,她才开口吃一点。“她对爷爷很依赖,爷爷说乖,吃饭,她就张口。爷爷会说,这个肉你最喜欢了……吃点面,吃个蛋蛋,有营养。”

同病房的病友拍摄了冯爷爷照顾李奶奶的视频传到网上,两位老人迅速被很多网友关注。温暖的感情给病房的其他病人也带来希望。

冯爷爷跟医护人员说,她年轻的时候很能干的,她比我还能说,比我还识大体,我们家里里外外都是她,她为我们家做了不少贡献,不能她现在病了我就不管她,人要讲良心。

▲ 出院当天,李奶奶在病区走廊里试着走了一段路,冯爷爷一直在旁边小心陪护着。

2月26日,88岁的冯爷爷,83岁的李奶奶,一起出院了。

快走出医院的时候,冯爷爷对着奶奶喊:“李绍华,你没有想到你有今天,你居然可以出院。”所有人都笑了……他们终于熬过了这个冬天。

事

业

朱恋,中南大学湘雅医院重症医学科护师。1月27日,大年初三,作为湘雅医院第二批援鄂国家医疗队五人组成员,赴武汉金银潭医院援助。

疫情爆发以来,金银潭医院作为传染病专科医院,是收治重症和危重症患者“最多“的医院之一。

临走前,朱恋给父亲朱友付打电话:“爸,您一定要有心理准备,我去了有可能就回不来了。”

下文,是朱恋深入一线抗疫的实录——

1月26日,朱恋接到电话,得知一小时内要出发去援助武汉。她没想过这么快就走,于是慌乱中将手机充电器和几件换洗衣服,以及几个护肤品小样,塞进一个小行李箱。朱恋裹着又大又厚的棉服出发了。在等出租车的间隙,她给父亲朱友付打电话:“爸,您一定要有心理准备,我去了有可能就回不来了。”

刚到武汉的日子最煎熬。前期人手和物资都不足,连治疗盘、治疗车也没有,病人的尿不湿、卫生纸没地方放,撒满一地,床铺柜子全摆在了走廊里。轻症或普通病房,一名护士要管四五十人,但重症病房,一个人管四五个病人就已达到极限。去之前,朱恋没想到会如此惨烈,缺少时间过渡的她,第一天就情绪失控,哭了。一起去的五个护士都哭了。金银潭医院缺人手的时候,朱恋每天工作十个小时,两班倒,一个班只有一个人。

▲ 朱恋一线工作实录

时隔两个月,3月31日,朱恋随大队坐高铁返回长沙。朱恋的父亲朱友付得知援助武汉的女儿临时接到通知可以返程,他打算外出做一面锦旗。3月31日,朱恋和随行的援鄂医疗队便会被送往酒店开始医学隔离。天色渐暗,护送医护回家的车队驶向酒店。等在酒店大堂外的朱友付拿着标牌四处张望,门外防疫消杀的喷雾四散开来,氤氲中遮住了每个准备进入酒店隔离的援鄂医护的脸。

直到最后一刻,朱恋和队友才走入酒店。朱友付把做好的锦旗交给朱恋。为了保持距离,朱恋接过后往后退了几步。“等我十五天就好了”,朱恋望着父亲,朱友付用口罩遮住眼睛,没有说过任何一句话。

▲ 朱恋平安归来后,父亲泪湿双眼。

恐

惧

春节过后,常居法国的导演、航海旅行者尔尼从成都回到巴黎。

当地时间3月16日晚间,法国政府宣布从17日中午开始,禁止民众非必要的出行和集体活动。

法国进入“封城”阶段,全境民众居家隔离,她留守在巴黎的家中,再次经历了疫情。

下文,是她选择留在巴黎的抉择——

3月的巴黎,世界在沦陷……我楼下的几个邻居正在准备逃离巴黎。我问他去哪,他说去跑到乡去,总比城市里安全。我周围好多朋友都在宣布全国隔离的当天就跑了,他们选择离开,我也很慌乱,好几个朋友问我,现在还可以回国,你要不要回国啊?

我烦躁不安地刷着机票,这是我第二次经历疫情了,我的心情如此复杂。我知道这是一件多么让人崩溃的事情,说实话,我真的不想再经历一次了。回国的直飞航班没有了,需要转机好几次,在好几个机场候机,这个过程本身就很危险,回国之后,也需要隔离两周的时间,这种时候,谁也不想自己染上病毒,谁也不想做那个病毒传播者。

我隔壁的法国邻居这时候吹起了笛子,听着他的音乐,我走到钢琴旁边坐下,配合他弹奏着,隔离第一天,我们隔着墙开始玩起了音乐。

一边弹琴,我一边回想生命中经历的那些决定性瞬间。

▲ 我在家附近的文森森林看书,到了森林空地,我脱下口罩大口呼吸。

汶川地震的时候,我在成都,当楼下开始摇晃的时候,我永远都记得老师对着我大喊,跑啊,跑!我们一群人朝着楼下冲去,墙壁在我眼前裂开,当我跑到操场,心都快要跳出来了,但我知道,我活下来了。

我也想起来航海的时候,风暴突然来了,一个浪数十米,打在船上,我觉得船要翻了。船长对我们大吼,待在原地!不要动!因为风浪变化迅速,任何移动都是危险的,我的手在几个小时里,就这么紧紧地抓住绳子,直到风平浪静,我的手还紧紧地抓住绳子。

跑或者留,在这种时候,都是人性的选择。

一曲弹毕,我也有了自己的选择。我选择待在原地。我努力告诉自己,不要因为恐惧选择,不要被现实拖着走,我可以自己选择我相信的事情。

我选择相信此刻的世界都是一艘船上,我决定原地不动,守好我的一片地。

援

手

2020年3月中旬,居住在波士顿的中国人Apple,从同胞手里收集口罩等防护物资,捐赠给有需要的医护人员,解决他们的燃眉之急。仅仅4天时间,他们便收集和捐出了1万多只口罩。

面对质疑“为什么要帮助美国”,Apple告诉他们,“疫情下,不谈国与国,我们帮助的是一个个人。”

下文,是他在美国做志愿者的经历——

当初为了给国内筹集物资,我囤积了22盒,共计320个N95口罩。一开始没有货,等买到的时候,国内已经不需要了。

我在波士顿认识一些医生朋友。当医生朋友说需要口罩时,我意识到不对劲了。他们告诉我,波士顿的检测跟不上,每一个急诊室里都有潜在的新冠病人。急诊室的医生没有口罩,也没有防护服和护目镜,“就这么惨”。我太惊讶了,整个人大跌眼镜,没想到所谓的强国竟如此的大意。我相当郁闷,为什么美国要把中国的路再走一遍?

我剩下的口罩,6盒送给了Winchester医院的朋友,1盒给了Beth Israel Medical的医生。没有任何一位医生把口罩单独留给自己。他们收到口罩后,自发地分给了科室的同事。我把医生缺口罩的事告诉穆丹和朋友后,他们第一时间也将口罩全部送了出去。

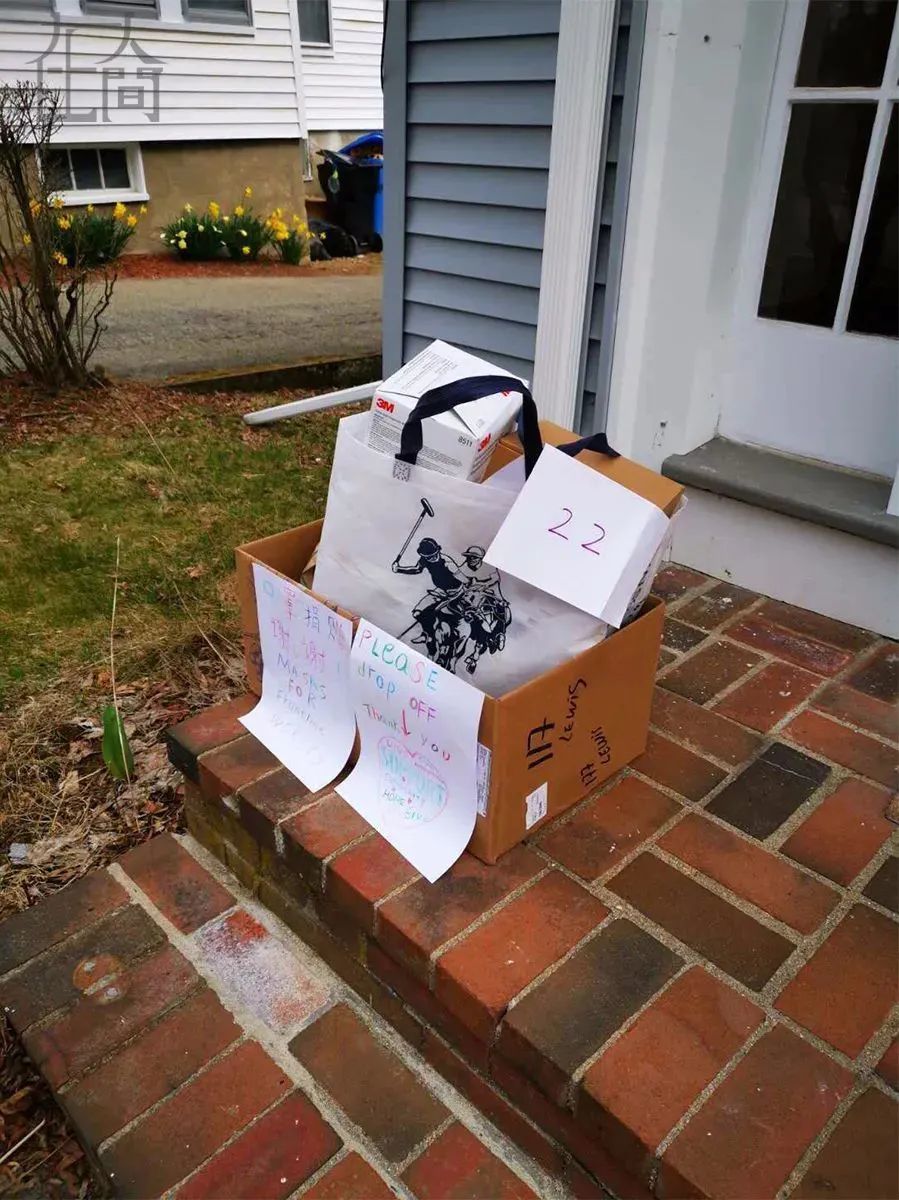

▲ 一位同胞把捐赠物整齐放在门口,等待志愿者收取,再送到医护人员手中。

送完口罩后,我发了朋友圈。第二天,穆丹建了一个群,号召在波士顿的华人给医生捐口罩。我俩就这样开始了。建群一周时间,呼啦啦加了 270 多人,全是中国人,现在有350多人了。收集物资的事找美国人没用,他们真的没口罩。大家自发地工作,能捐的捐,能送的送,能收集的收集……一个家属写信感谢我们。他们家有四个医生——弟弟、父亲、丈夫等,全是“裸奔”。她时刻揪着心,无法不焦虑。“你们送的口罩,让我放心很多。”她说。

在 Winchester医院工作的一个医生,遇到一例确诊病人后,她必须24小时在医院守着。这位医生没有口罩,还要接触新冠病人,她的家人十分担心。夫妇是两个美国人。她丈夫在家里带3个小孩,属于密切接触人员,不能到处走动,在家快抑郁了。我隔着门,把口罩递给他。丈夫一脸的情绪低落。我很痛心,希望尽可能帮到他们。

一开始我们组织捐赠,也会有质疑声“为什么要帮助美国”。我告诉他们,“疫情下,不谈国与国,我们帮助的是一个个人。”

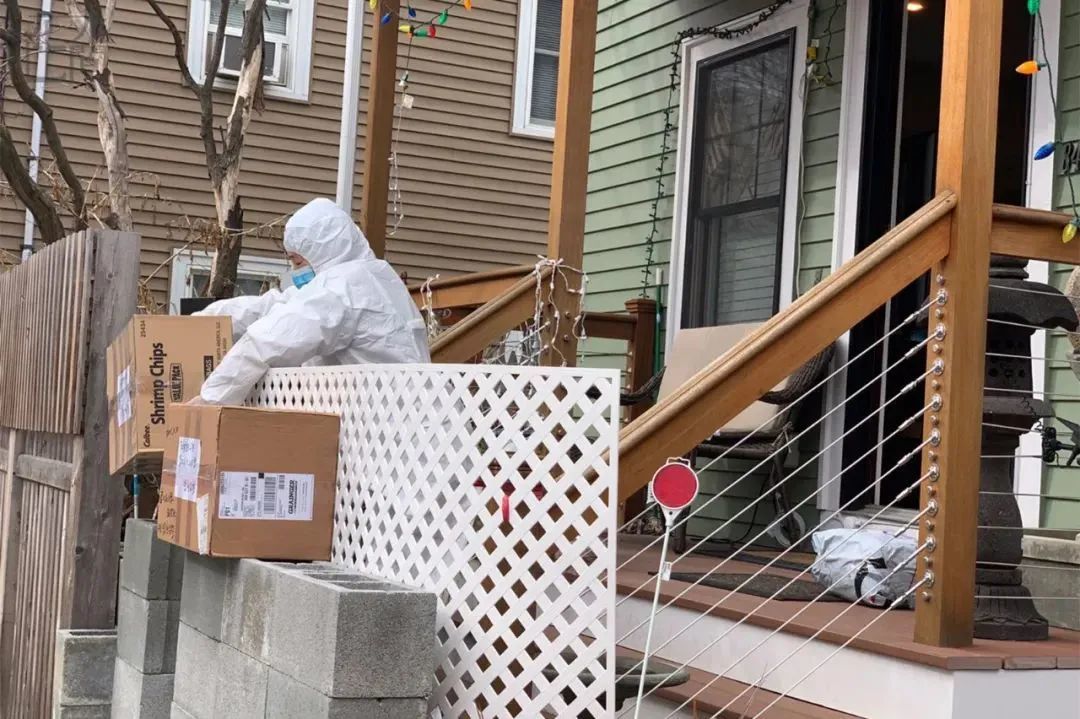

▲这是一个同胞,她特别害怕病毒,已经10多天没出门;但为了帮助抗战在一线的医护人员,她还是收了从国内寄来的快递,捐给了波士顿医护人员。每次出门她都全副武装。

人

间

2020年2月份,黄向华,枞阳县的一名基层工作人员,同时也是一位摄影爱好者,用他的镜头记录下被疫情笼罩的小城。

枞阳县地处安徽省中南部,长江在小县城的南边缓缓流过。庚子年春节,大年三十,这座总人口81万、距离武汉380公里的小县城,首次出现两例疑似病患,次日确诊。

下文,是他镜头下的小城与人间——

▲ 1月26日,安徽省枞阳东高速公路收费站,工作人员佩戴口罩坚守岗位。

▲ 2月12日,安徽省雨坛镇先锋村。王兰英坐在自己院子里。

▲ 2月12日,安徽省枞阳县雨坛镇。一直在家务工齐克文在封村后,村里交给他一个任务,就是每天给村里消毒。

铁铜乡坐落于长江泥沙冲击而成的江心洲。往年过了正月初六,州上的人就走的差不多了。今年“封洲”,大家都出不去。

周真涛是县城新园商行的老板,平时主要给各个乡镇的超市和小商店送货,每天至少一趟,自从疫情爆发以来,近一个月的时间,他只出门送了4趟货。今天,他带来了16箱面包、饼干等小商品,准备送往洲上,因为封洲的关系,他上不了船,洲上的小卖部老板也过不来,只能将货物放在物资运输船上带过去。

“现在这时候,还是不接触的好,做好防护,既是为自己好,也是为大家好。”周真涛边说边将一页记账单折好塞进了纸箱缝里。将货物搬上船就立刻回了岸上,船没有多做停留又立马回航驶回洲上。

▲ 2月14日,安徽省枞阳县和平渡口,商行老板周真涛夫妇送货到渡口。

▲ 二月初二 ,龙抬头。枞阳镇双龙村,在城里开理发店的张文艺回村里为老人和孩子义务理发。

▲ 2月14日,往铁铜乡腹地行驶的路上,视线所及之处,土地平坦辽阔。一位老人在田间劳作,乌黑的泥土在他银亮的锄头下变得更加蓬松柔软。老人并没有戴口罩,他环顾四周说,没有人啊,没事的吧。老人说,在家里躺了半个多月了,着急!再不出来扒扒地,到了3月份玉米就不能下地了……

关于2020年的疫情,你还有哪些印象深刻的记忆?欢迎在文末留言。

本文编选自《人间记忆》

《人间记忆》

出品:凤凰网·在人间

主编:马俊岩 周娜

出版社:当代世界出版社

出版时间:2022年3月

相关:

不必读懂李商隐,也不必读懂现代诗李商隐的诗歌以文辞晦涩、意韵深微著称,比如他最著名的代表作之一《锦瑟》,其内容美丽、深切、缠绵、深沉、隐秘……但除了这些朦胧暧昧的情绪,我们可能依然不知道这首诗到底在写什么。在作家张炜看来,“现代诗..

北漂十年后,一个作家抉择逃离居高不下的房价、被压缩的生活、难以取得的户口……“逃离北上广”对于一些还在大城市打拼的年轻人来说,依旧是一种选择。出于种种现实因素的考虑,“北上广漂”们的心态从争取定居,变成了争取多挣点钱存出二线城..