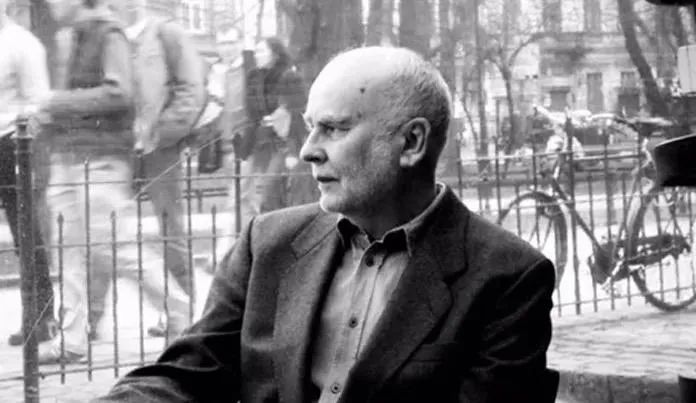

波兰诗人亚当·扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski)于当地时间3月21日在克拉科夫逝世,享年75岁。

亚当·扎加耶夫斯基于1945年生于利沃夫今属乌克兰,出生后即随全家迁居格维里策。1960年代成名,是新浪潮派诗歌的代表人物。1982年移居巴黎。后往来于巴黎和美国之间,先后执教于休斯敦和芝加哥大学。2002年返回波兰,定居克拉科夫。主要作品有《公报》《肉铺》《画布》《炽烈的土地》《欲望》《尝试赞美这残缺的世界》等。扎加耶夫斯基获得过诺斯达特国际文学奖、特朗斯特罗姆奖、米沃什奖、欧洲诗人奖等多项权威大奖,近年来一直都是诺贝尔文学奖得主的热门人选。

扎加耶夫斯基诗选

尝试赞美这残缺的世界

尝试赞美这残缺的世界。

想想六月漫长的白天,

还有野草莓、一滴滴红葡萄酒。

有条理地爬满流亡者

废弃的家园的荨麻。

你必须赞美这残缺的世界。

你眺望时髦的游艇和轮船;

其中一艘前面有漫长的旅程,

别的则有带盐味的遗忘等着它们。

你见过难民走投无路,

你听过刽子手快乐地歌唱。

你应当赞美这残缺的世界。

想想我们相聚的时光,

在一个白房间里,窗帘飘动。

回忆那场音乐会,音乐闪烁。

你在秋天的公园里拾橡果,

树叶在大地的伤口上旋转。

赞美这残缺的世界

和一只画眉掉下的灰色羽毛,

和那游离、消失又重返的

柔光。

神秘主义入门

天气很暖和,光很充沛。

咖啡馆露台上那德国人

膝上搁着一本小书。

我瞥见那书名:

《神秘主义入门》。

突然间我明白了,那些

打着尖利的忽哨在蒙蒂普尔查诺

街道上巡逻的燕子,

和来自东欧、也就是所谓中欧的

怯生生的游客的低声谈话,

和站在稻田里的——昨天?前天?——

修女般的白鹭,

和擦去中世纪房子的轮廓的

缓慢而有系统的黄昏,

和任由风吹日晒的

小山丘上的橄榄树,

和我在卢浮宫细看和赞叹的

《无名王子》的头,

和闪烁着花粉的蝴蝶翅膀般的

彩绘玻璃窗,

和在公路旁练习演说的

小夜莺,

和任何旅行、任何一种观光,

都只是神秘主义入门,

是基础课,是一场

延期的考试的

前奏。

弗美尔的小女孩

弗美尔的小女孩,如今很出名,

她望着我。一颗珍珠望着我。

弗美尔的小女孩的双唇

是红的、湿的、亮的。

啊弗美尔的小女孩,啊珍珠,

蓝头巾:你全都是光

而我是影做的。

光瞧不起影,

带着容忍,也许是怜悯。

自画像

在电脑、一支笔和一台打字机之间,

我的半天过去了。有一天半个世纪也会这么过去。

我住在陌生的城市,有时候跟陌生人

谈论对我是陌生的事情。

我听很多音乐:巴赫、马勒、萧邦、肖斯塔科维奇。

我在音乐中看到三种元素:软弱、力量和痛苦。

第四种没有名字。

我读诗人,活着和死去的,他们教会我

坚定、信仰和骄傲。我试图理解

伟大的哲学家们——但往往只抓住

他们宝贵思想的一鳞半爪。

我喜欢在巴黎街头长时间散步,

观看我的同类们被嫉妒、愤怒

和欲望所驱策,充满活力;喜欢追踪一枚硬币

从一只手传到另一只手,慢慢地

磨损它的圆形(皇帝的侧面像已被擦掉)。

我身边树木不表达什么

除了一种绿色、淡漠的完美。

黑鸟在田野踱步,

耐心地等待着,像西班牙寡妇。

我已不再年轻,但总有人更年老。

我喜欢沉睡,沉睡时我就停止存在;

喜欢骑着自行车在乡村道路上飞驰,杨树和房屋

在阳光灿烂的日子里溶化成一团团。

有时候在展览馆里画对我说话,

反讽会突然消失。

我爱看妻子的面孔。

每个星期天给父亲打电话。

每隔一星期跟朋友们见面,

从而证明我的忠诚。

我的祖国摆脱了一个恶魔的束缚。我希望

接着会有另一次解放。

我能帮得上忙吗?我不知道。

我肯定不是大海的儿子,

像安东尼奥·马查多写到自己时所说的,

而是空气、薄荷和大提琴的儿子,

而高尚世界的所有道路并非

都与迄今属于我的生活

交叉而过。

黑 鸟

一只黑鸟栖息在电视天线上,

唱着温柔、爵士乐般的曲子。

你失去谁,我问,你哀悼什么?

我在告别那些去世的人,黑鸟说,

我在告别这一天(它的眼和睫),

我哀悼一个住在色雷斯的女孩,

你不会认识她。

我为那株冻死的柳树感到难过。

我流泪,因为一切事物消逝、改变

又重返,但永远以另一种方式。

我狭窄的喉咙几乎承受不了

这些急速转变所带来的

悲伤、绝望、愉悦和骄傲。

一个送葬行列从前面经过,

每个黄昏都是如此,在那儿,在地平线上。

每个人都在那儿,我看见他们并说再见。

我看见剑、帽、头巾和赤脚,

枪、血和墨水。他们慢慢地走,

消失在河流的雾霭里,在右岸上。

我告别他们和你和光,

然后迎接黑夜,因为我服侍她——

还有黑丝绸、黑力量。

大提琴

不喜欢它的人说它

只是一把突变的小提琴

被踢出了合唱队。

并非如此。

大提琴有很多秘密,

但它从不呜咽,

而只是低声唱。

不过并非一切都变成

歌。有时候你听到

一句低语或私语:

我很寂寞,

我睡不着。

三个天使

三个天使突然出现

在这里,在圣乔治街这家面包店旁。

不是又来做人口普查吧,

一个疲倦的男人叹息道。

不是的,第一个天使耐心地说,

我们只是想看看

你们的生活怎样了,

日子的滋味如何,以及为什么

你们夜里总是充满不安和恐惧。

没错,恐惧,一位可爱、眼睛像做梦的

女人回答;但我知道为什么。

人类的脑力撑不住了。

他们寻求他们找不到的

帮助和支持。长官,请看一看

——她把天使叫做“长官”!——

维特根斯坦吧。我们的哲人

和领袖都是忧郁的疯子,

他们知道的甚至比我们

普通人还少(但她可

不普通)。

还有呢,一个正在学

小提琴的少年说,晚上

都只是一个空纸盒,

一个没有神秘的棺材,

而在黎明时,宇宙看上去

像电视屏幕般枯燥和陌生。

此外,那些爱音乐本身的人

少之又少。

其他人纷纷发言,悲叹声

汹涌而来,膨胀成愤怒的奏鸣曲。

如果先生你们想知道真相,

一个高个子学生喊道——他刚

失去母亲——我们已受够了

死亡和残忍、迫害、疾病,

毒蛇的眼睛般呆滞的

长久的沉闷。我们土地太少,

火太多。我们不知道我们是谁。

我们迷失在森林里,黑色的星星

在我们头顶上懒惰地移动,仿佛

它们只是我们的梦。

但是,第二个天使腼腆地应付道,

总还有一点快乐,美的事物甚至

近在手边,在每个时辰的

吠叫声下,在专注安静的心中,

还有,我们每个人身上都隐藏另一个人——

普遍,强大,不屈不挠。

野玫瑰有时会散发

童年的味道,而在假日,少女们

一如往常走到户外散步,

她们绕围巾的样子

带有某种永恒的含义。

记忆活在海洋里,在奔腾的血中,

在黑色、烧燃的石头里,在诗中,

在每一次安静的谈话中。

世界跟原来一样,

充满阴影和期待。

他原可以继续这样说下去,但是人群

愈变愈大,无声的

愤怒浪潮扩散

直到使者们终于轻轻飘起,

升入空中,他们逐渐远去时

继续小声重复:愿你们平静,

愿生者、死者、未出生者平静。

唯独第三个天使一言不发,

因为他是长久沉默的天使。

中国诗

我读一首中国诗,

写于一千年前。

作者谈到整夜

下雨,雨点敲击

他的船的竹篷,

以及他内心终于

获得的平静。

现在又是十一月,一个

有浓雾的铅灰色黄昏,

这仅仅是巧合吗?

另一个人正活着,

这仅仅是偶然吗?

诗人们都十分重视

获奖和成功,

但是一个秋天接着一个秋天

把叶子从那些骄傲的树上撕走,

如果有什么剩下来

也只是他们诗中的雨声的

低语,

不悲不喜。

唯有纯粹是看不见的,

而黄昏趁着光和影

把我们遗忘一会儿的时候

赶忙把神秘的事物移来移去。

说游泳

这个国家的河流甜蜜

犹如行吟诗人的歌,

沉重的太阳向西闲逛,

乘着黄色的马戏团马车。

乡村小教堂

张开一块寂静的丝绸

又旧又纤巧,哪怕呼吸一下

也会把它撕裂。

我喜欢在大海里游泳,大海老是

跟自己说话,声音单调

犹如一个流浪汉,再也

记不起他到底在路上多久了。

游泳就像祈祷:

双掌合了又开,

合了又开,

几乎永无止境。

善心的修女

那是童年,再也回不来——

浆果这么黑,夜晚也羡慕;

纤细的杨树从狭窄的河边升起,

像善心的修女,不害怕陌生人。

从阳台我看得见一条小街和两株树,

但我也是皇帝,无忧无虑地聆听

我的无数军队呼啸,

被夺取的土耳其战旗飘动。

我喜欢牙齿间青草的味道,

苦涩的枫叶,口中第一枚

六月的草莓的酸甜。

星期天早晨母亲弄真正的咖啡,

教堂里老神父对骄傲开战。

每当我见到穷人就心痛。

蓝色和黄色的国家生活在地图里;

大国吞噬小国,但在邮票上

你只见到安静的鹰、斑马、

长颈鹿,和优美得令人窒息的小山雀。

在那家幽暗的商店落满尘埃的货架上

一罐罐粘糖果堆积着。

一打开就有成群的红蛾飞出。

我是一名童子军,懂得树林中的孤独,

当黄昏降临,猫头鹰啼叫,

橡树的枝桠不祥地嘎吱作响。

我读骑士小说、俄罗斯民间故事

和显克维奇没完没了的三部曲。

我父亲为我建一座微型磨坊,

它在山溪里迅速地旋转。

我的自行车跑得比喷着气的火车还快,

八月的酷热把城市溶化成冰淇淋。

浆果这么黑……苦涩的枫叶……

那是童年。血和盛宴的时光。

《无止境》

[波兰] 亚当·扎加耶夫斯基 / 李以亮

花城出版社 / 2015

相关:

春分:一曲清歌无误顾,浅黛春山处处纱倏尔春分已至。从云贵回京,也有两天了。沙尘暴之后,北京的花还只开了迎春、连翘、早樱和紫叶李,路边刚有一点明黄淡粉的春意,却连日阴沉,不见日头也迟迟不雨,仿佛时间都在这料峭的倒春寒里冻住,我却已踏遍了..

“凝视这匹失明的老马,让我看见年迈母亲的样子”又是一年春季,再过几天就是春分了。而六年前的春天,一如以往,约翰·伯格(John Berger)是在阿尔卑斯小镇昆西度过的。他的忘年好友蒂尔达·斯文顿携团队造访,拍摄他在乡村的宁静生活。当时谁也不知道,这会是..