作为现代文明的展示橱窗,百货公司可被称之为“永久性的博览会”。在近代,百货公司的运作与发展,既形塑了上海的都会面貌及生活方式,使消费观念成型于日常生活,也体现了现代性在落地生根过程中的复杂性与歧义性。

《打造消费天堂——百货公司与近代上海城市文化》一书出版于2018年,作者连玲玲在自序中提到,这本书的写作若从自己硕士时期算起,当是写了四分之一世纪。连玲玲的硕士论文即以上海永安公司作为考察对象,从台湾来到上海查找资料;不过,当时是以个案形式,从“零售革命”的角度诠释中国企业的现代化问题。1995年,连玲玲去美国加州大学尔湾分校历史研究所读博,师从“加州学派”领军人物彭慕兰。在此期间接触到妇女史,产生了浓厚兴趣,博士论文以《寻找“新女性”:上海的职业妇女,1912-1945》(“Searching for the "New Womanhood": Career Women in Shanghai, 1912-1945”)为题,探讨职业妇女的出现以及国家与社会如何建构“新女性”形象。可以见得,连玲玲的专长领域即为妇女史、城市文化史和企业史。

这本著作延续了连玲玲一直以来的研究脉络,糅合了她的三方面研究专长。十年后以新的角度诠释百货公司史,连玲玲的关注点从“零售革命”转到“消费革命”,更注意百货公司的社会文化意涵。百货公司是十九世纪中叶才出现的新商业组织,与传统商店最明显的差异在于建筑规模之大与商品种类之多。然而,除却表面所展现出来的五光十色,百货公司背后所交织的权力关系更为复杂。作为现代文明的展示橱窗,百货公司的运作与发展,既形塑了上海的都会面貌及生活方式,使消费观念成型于日常生活,也体现了现代性在落地生根过程中的复杂性与歧义性。

《打造消费天堂:百货公司与近代上海城市文化》,连玲玲著,启微丨社会科学文献出版社2018年6月版

问题意识:百货公司与近代上海城市文化

自序中提到,本书想要解答与对话的根本问题是:如何明确地说明消费文化“走向近代”?动用了新的研究视野和理论资源,透过百货公司与城市文化之间的互动,可在一定程度上解答这一关怀。而这其中最为核心的环节是:作为现代社会的一大特征,消费主义如何成为一种普遍性的社会观念?又靠什么途径发挥影响力,进而形塑近代社会?

谁打造了上海这座城市“消费天堂”的都市意景?用百货公司作为钥匙,连玲玲打开了都市文化研究的大门。百货公司,法文“grand magasin”,意为大商店;英文“department store”,代表许多部门。相较于之前的商店,百货公司有几个关键性变化:薄利多销的经营法则;销售多元化,利润互补;注重门面,多为巨型建筑。随着启蒙运动兴起的万国博览会,以展示工业文明的新知识、新产品的方式,输出了工业文明生产与消费的价值观。这些展览为百货公司的创办人们提供了灵感——百货公司可为“永久性的博览会”。随着西欧殖民地的输出,百货公司这一形式在世界范围内传播。

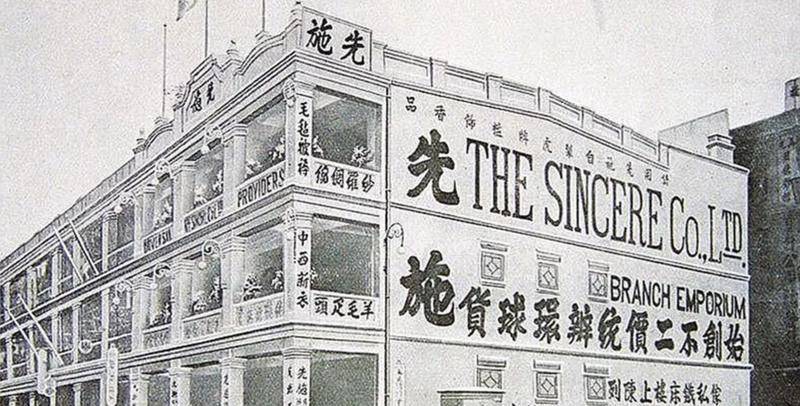

中国的百货公司业起步是在19世纪末,由英商在上海、香港设立。20世纪初,一些有澳大利亚侨居经验的广东人作为华商代表,也投入百货公司市场。提及上海的百货公司,人们一般会想到旧上海闻名的“四大公司”,实际上,有“前四大公司”和“后四大公司”之说。前者由英商开设,包括福利(Hall&Holtz)、泰兴(Land Crawford)、汇司(Weeks)、惠罗(Whiteaway Laidlaw);后者由华侨创办,即先施、永安、大新、新新。

限于资料可取性,连玲玲以其中六个公司为研究对象,并将之分为四种模式:一、以上海为基地,由小型专门店发展为百货公司,比如从面包店转型为百货公司的福利公司;二、百货公司的跨国性扩张所建立的上海分号,比如惠罗公司;三、从香港发迹再往上海发展,包括两家华侨回国投资的百货公司:先施和永安;四、先施公司员工出走,另立门户、独立成篇的百货公司:新新与大新。至1936年上海大新公司成立,习惯所称华商所建的“四大公司”成为上海百货业代名词。由于资本家资料最多,所以在史料使用上居于主导,另有在宣传小报与活动报告中的店员活动痕迹,消费者资料零散,仅能从报纸以及私人日记中观察蛛丝马迹用以参照。

先施

整体架构:消费天堂何以打造

上海如何借由百货公司被打造为“消费天堂”的?为解答这一问题,本书在整体布局上分为两条主线:消费空间的布局与消费观念的铺陈。第一部分从具象层面的空间布局入手,由城市——商店——游戏场,按照由远及近、由大到小的空间变化,游移聚焦具体地景,使人有一种漫步老上海,游逛百货公司的电影感。第二部分则尽力捕捉抽象层面的消费观念,分析百货公司如何以广告、公司志和性别建构,形塑现代城市的消费方式与生活价值。

首先,按照一座城、一条街、一个行业兴起的脉络与过程,连玲玲为读者们描绘了上海这座城市的消费地景。新商店是新城市的产物。在时间上,上海是中国百货公司的摇篮;在数据上,上海更是“百货公司之都”。除了消费城市在共性层面兴起的社会经济条件之外,上海有自身独特的历史背景,即租界发展。随着租界性质变为具有投资价值的投资对象,建立了工部局进行市政管理,城市的基础设施与交通工具不断完善,大大扩张了消费圈。初为英租界中心,具有区位交通之便的南京路逐渐成为“十里洋场”,聚集了英商、华商所建之百货公司。百货公司兴起后亦对上海城市产生影响:不仅影响地价,重塑了南京路商圈的性质;也形塑南京路为百货公司路,百货公司成为南京路代表形象。城市样貌及文化意涵不断被塑造。

接着,按照由外而内,由硬件到软件的路图,描述了商店这一消费空间的构筑。从外观建筑到商店内部,逐渐形成的多功能消费空间塑造了新的城市经验。新的销售哲学塑造了新的消费经验,“买+看”的购物模式既关注商品本身,又注重商品载体。可视化的消费空间,注重建筑高度、门面排场、橱窗广告和柜台展示,利用现代科技的声光化电,为消费者带来现代性体验。这样的百货公司,不仅是“消费空间”,也是“娱乐空间”,其“公共性”引起注意后,又被开拓为“政治空间”。在这一过程中,百货公司本来的销售目标定位是有一定消费力的中产阶级以上人群,随着逐渐公共空间化,带来欲望的民主化下渗,甚至出现廉价部门分化新的消费阶层与客源。

游戏场是百货公司走向大众化第一步。上海的百货公司包罗万象,充分运用商业空间提供衣食住娱乐,以多元经营来获取利润,降低风险。百货公司的娱乐业,包括旅馆与餐厅、屋顶游乐场和兴起的新娱乐:舞厅、跑冰场。由于定价相对低廉,在消费人群上反阶级而行,不少平民也能在游戏场开开洋荤,百货公司逐渐模糊了“阶级性”;西洋新奇与传统文化在这一现代舞台上交替展演,也削弱了百货公司“外来性”,进而影响上海城市文化。

在形塑现代都市的消费观念上,广告的作用可谓功不可没。近代意义的报刊,使得商品从“等待被发现”,到利用媒介“主动寻找消费者”,广告也成为“社会控制有效工具”,潜移默化人们的意识:从“需要”变为“想要”,将“想要”内化为“需要”。广告成为重要战场,百货公司纷纷展开广告战进行视觉竞争。百货公司透过广告肯定欲望、鼓励消费、倡导趋新、灌输现代意识,塑造了新的消费模式与生活价值。而消费者则通过自身实践,将这套消费文化新知识应用于日常。百货公司成为“文明教化者”,帮助人们“想象现代”,同时也引起了“现代”的焦虑与困扰。

《永安月刊》

除了广告,企业刊物也镶嵌于消费文化的生活日用知识建构。《永安月刊》是民国时期唯一发行的企业刊物,通过建立消费知识的平台,永安公司以“正确知识”输出者的权威姿态指导消费生活。通过企业刊物的直接推销或软性观念植入,营销并落实消费知识,继而孕育消费者,巩固品牌忠诚,塑造企业的公共形象,最终创造持续不断的利润。

本书最后探讨了百货公司与女性之间的关系,认为百货公司的“女性化”是社会建构的结果。从两个面向分析了百货公司何以一直被贴上“女性”标签:“女性消费”——刺激女性消费者欲望;“消费女性”——女店员的形象展示。针对左派女权主义者观点即认为百货公司对女性是“父权式资本主义”结构性霸权的双重压迫,连玲玲的研究回应,百货公司与女性之间的关系不是单向的压迫逻辑,除了呈现父权资本主义霸权的一面,也显示出女性的家庭决定权、自主性追求与身份认同,这其中充满性别权力的竞逐与协商。

连玲玲声称,本书“即利用百货公司来探讨‘现代性的张力’”,呈现出“城市文化的歧义性”。百货公司呈现了三方面的现代性:通过媒介平台“被中介”的现代性;承载各种不一致的概念和不协调的实践;对消费文化高度分歧的想象、期待及诠释。总之,百货公司是各方展示橱窗,是争议之地,百货公司发展历程中呈现的相互扞格的形象,反映出上海走向现代过程中的重重挑战。

阅读财富:本书优长与不足商榷

在选题与视角上,本书突破了既往从企业史范畴探究百货公司发展的研究路径,从城市社会文化与百货公司发展的互动着手,展示了企业史研究的新面向。以往对百货公司的社会意涵探究较少,虽然也探讨了百货公司在消费文化上扮演的角色,但只是论述的一部分。此前,日本学者菊池敏夫的博士论文《民国时期上海的百货店与都市文化》,注重百货公司是摩登上海都市文化的正向表现,连玲玲此书则是着重在反向路径上探讨百货公司对城市文化的逆向形塑。而从百货公司重新认识上海文化,本书也得以在汗牛充栋的上海史研究中立足。当前上海史研究主要有两种论调:一种是摩登上海展现现代物质文明,另一种是霓虹灯外发掘传统文化的强韧。本书综合试演了以上两种论调,以百货公司这一现代文明的载体作为视窗,探视上海城市文化走向现代的过程中的日常生活图景与历时变化的权力关系,言之有物而不显空泛。

而在史料运用与研究方法上,连玲玲对笔下这一议题关注已久,从硕士起积攒了大量多方史料。本书的史料翔实、多元,既有上海市档案馆、中研院近史研究所和上海社科院历史研究所等所藏政府部门、工会档案与公司档案,又有中外报纸期刊、私人日记、回忆录等对应互证。研究手段丰富,大量图表计量、广告图像分析与文本研究多管齐下,论证不失严密,展现出百货公司发展中的人、物互动,百货公司与社会之间的联系,使得全书在实证研究的基础上呈现出故事性与可读性。

《近代上海的百货公司与都市文化》,[日]菊池敏夫著,陈祖恩译,上海人民出版社2012年4月版

起码从2005年起,连玲玲就发表了数篇相关文章,研究基础相当扎实。本书综合了作者自身研究与前人研究基础,很多观点非常新颖,亦有创见。比如彭慕兰在序中所认为的“此书最大胆的观点”:新文化观念的商品化,经由消费文化转码后内化进日常生活。其他观点比如商人除了是经营者之外,亦扮演着民众消费生活中现代观念的启蒙教化者角色;预期与结果相岐,百货公司在标榜广告和功能增添的过程中,也带来了“欲望的民主化”;突破华洋关系问题的二分视角,在遭遇民族主义时,无论华、洋百货公司都试图超越民族主义构建消费文化;以及性别视角加入后,百货公司与近代女权观念碰撞、融合,塑造出不同以往的都市性别角色……

阅罢也产生一些问题,当然这也是阅读财富。首先,本书的结构问题。第一部分对物理空间的描摹,线索清晰且分析精彩;但到第二部分消费观念,“广告”与“公司志”似不对等,再抽象出“性别标签”,内在的逻辑关系不是十分明朗。以及,本书在最后讨论了百货公司的现代性问题,回到本书序言,连玲玲坦言自己最想对话和解答的,正是透过百货公司所代表的消费主义的建构、蔓延,透视出步入近代的上海所展现的现代性。然而,“消费主义”确是“现代社会的一大特征”而完全区隔于“传统”和“过去”吗?还是只是工业技术革新后,营销手段的更加丰富多样和在范围与程度上的更广更深?本书对于这一核心问题的回答,似乎仍旧不够明朗。

性别视角的加入,对本书而言,既是突破,又是挑战。百货公司的“女性标签”问题持续至今,应当在历史脉络梳理。然而,在具体行文上,“女性消费”与“消费女性”的命名容易造成意义理解困难,在具体行文表述过程中也造成了一定含混。女性消费的不同面向——为己、为妻、为母的意义是否不同?这些内部差异又如何交织并统合为“女性消费者”这一群体的?究竟是谁在消费女性?消费女性的只有男性吗?只有女性被消费吗?这些书中展露出来的问题探讨欠缺持续的、互为他者的观点论证,使得一些结论不够有说服力。这一部分论述的女性主线明晰,男性却时隐时现,如何结合近代女性解放的宏阔历史背景加以性别分析,并对百货公司内部的两性人事权力关系展开阶级分析,在交叉论证研究中展示出百货公司与“女性”这一方性别关系的密切性,还应再落实。这不是本书所能独立完成,妇女与性别研究是地基。

《霓虹灯外:20世纪初日常生活中的上海》,[美]卢汉超著,段炼、吴敏、子羽译,山西人民出版社2018年9月版

王康在书评中认为,在百货公司塑造的消费文化中,“参与消费实践过程的店员和消费者的作用不应被忽略”,而本书因资本家留下的资料最多,更多地呈现了他们的意图和行动;而店员和消费者资料少且零散,无法呈现其主体性“稍显遗憾”。(参见王康:《“消费”如何塑造近代中国》)发掘底层声音一直是史学研究的难点,其实,本书在这一路径上已经做出不小努力,搜寻了报纸报导、活动报告以及一些私人记述中店员与消费者的活动痕迹;而且,百货公司丰富多彩的广告与商品经营门类等史料,也是资本家与消费者之间协商调适的体现,亦能间接反映底层声音。

作为现代科技,霓虹灯塑造了“夜间求昼”的都市夜生活。卢汉超在《霓虹灯外:20世纪初日常生活中的上海》一书中认为,在霓虹灯外的上海里弄中,传统生活模式仍然强劲。而在霓虹灯下,百货公司作为城市文化的舞台与视域,反映了现代都市发展过程中的光怪陆离,亦步亦趋的逐新势力在传统城市社会中扩散、蔓延,都市文化新苗逐渐破土而出。带着阅读美感与知识思辨,《打造消费天堂——百货公司与近代上海城市文化》一书为我们理解近代上海城市文化以及近代中国,打开了一扇五光十色斑斓的视窗。

相关:

“世界主义者”陈乐民:做“有灵性的沙粒”《查理周刊》惨案、伦敦的爆炸、巴黎圣母院的大火、蔓延欧洲的新冠疫情……近年来新闻里不时传来欧洲的坏消息,让我们不由得产生困惑:曾经光辉的欧洲文明已经沉沦了吗?欧洲文明还重要吗?新近出版的九卷本“陈乐..

余华时隔八年写出的《文城》是“纯文学爽文”吗?“尽管我对作为小说的《文城》评价有很大保留,但我依然要承认,《文城》背后的余华有些打动我——与此相比,《第七天》背后的那个余华就会让我感到不适,他功成名就,却偏要来不可靠地代言我们这代年轻人的愤怒和..