2012年,纪录片《舌尖上的中国》风靡大江南北,家乡的味道、异域的风味都是联结中国人情感与记忆的重要纽带,饮食作为参与到人类生产劳动、族群认同、日常生活中不可或缺之物,“味”则是饮食的灵魂。在纪录片的第六集《五味的调和》中,“辣”是特别的一部分。

在中国,提及能吃辣的省份,我们首先会聚焦在“滇、黔、湘、蜀”等西部地区,湿热的气候使得辣椒成为当地人烹饪的必需品,然而除了气候条件,辣椒最初是作为“盐”的代替品而出现的:追溯到明代,“开中法”使得盐替代白银成为财政运输的核心枢纽,商人将军事物资运向边境,由此获得盐业的经营权,再加上距沿海产盐地遥远,这样的制度必然导致西部地区缺乏食盐的供应,因此辣椒就成为了盐的“替身”。

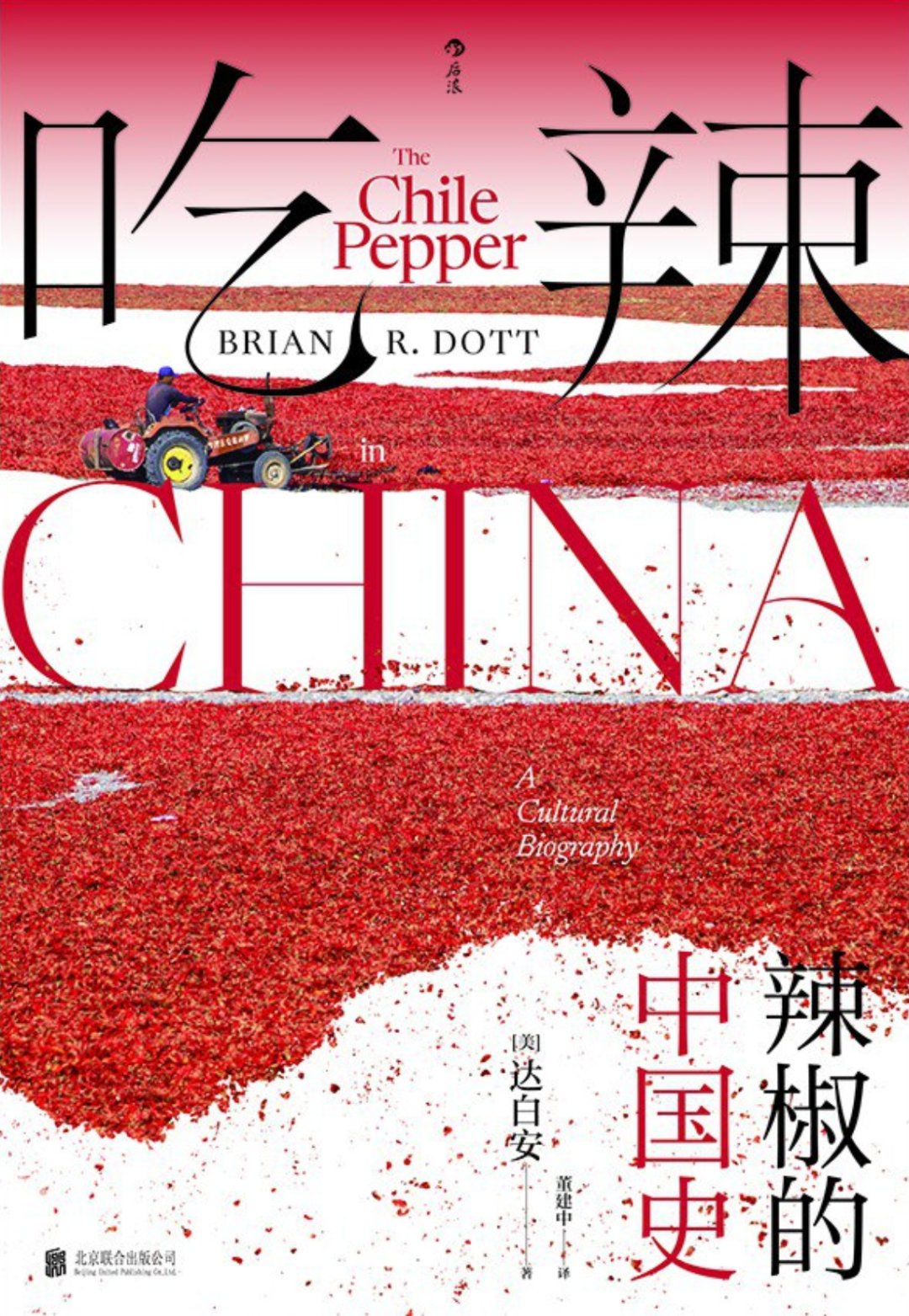

《吃辣》中,作者达白安从中国的菜系说起,餐桌上早已熟悉的辣椒隐含着不少谜题:是不是北方就不喜欢吃辣?辣椒都有哪些品种?小小的辣椒又是如何参与到民族国家建构与认同之中?在辣椒的中国史中,我们寻找答案。

下文摘选自《吃辣》,经出版社授权推送。小标题为编者所拟,篇幅所限内容有所删减。

01

辣椒在传统不吃辣的地方,

正变得越来越流行

烹饪专家将中国内地划分为不同数量、有着独特风格的地域性菜系。四个地域,用四个基本方向作为标签很常见,但也有分为五个或八个地域的。我的目的不是清晰描绘出中国所有的地域烹饪变化,正如尤金·安德森观察到的,“一个人所说的次一级地域,就是另一个人所说的整个地域,而第三个人会根本否认这个地域的烹饪有什么与众不同。”但是,在深入考察辣椒享有高知名度的这些地域之前,我将简单讨论辣椒在其他地域的使用情况。安德森、弗雷德里克·西蒙斯都承认,难以划定中国的地域菜系,但二人都以广泛使用的“四大菜系”为基础解决问题,同时也承认每个地域内有着变化。

尽管学者有时用基本方向来标注四大菜系,但实际上没有餐馆老板会用这样的标签,而是选择用一个小些的地理标签,比如四川、湖南、北京、上海或广州。此外,在特定地域,餐馆通常都打出次一级地域的特色菜广告。例如,在四川,一家餐馆可能主打成都菜或重庆菜。在这个相当基本的体系中,该地域内有一个更小地域常常会被作为整体的代表。在这四个分区内,只有西部地域被认为能吃辣。

北方菜与其他菜系有很大的区别,这主要归结于气候 :它位于寒冷干燥的北方,这里种植的是小麦,不是水稻。北方菜地区通常包括直隶(河北)、河南、山东、山西、陕西。在北方,北京居于主导地位,因此“京菜”是这一地域风格的共用名。二十世纪初,徐珂把北方人描述为“嗜葱蒜”。只使用四分法会有误导,一个很好的例子是辣椒在一些陕西烹饪中很盛行,而陕西菜属于北方菜。

东部地域以味淡的江南精英菜肴为主导,这是乾隆皇帝喜爱的。 这一主要的沿海地区通常包括江苏、安徽、浙江、福建等。这里海鲜、醋、糖、米饭都很重要。徐珂观察到“苏人嗜糖”。当然肯定有例外:前几章讨论过的吴省钦,这位辣椒酱诗的作者,就是江苏人,但他显然是辣椒的狂热消费者(当然他可能是在别的地方培养了对辣椒的兴趣)。

南方菜通常包括广东菜和广西菜。它又称广州菜,强调的是来自广东省会广州的菜肴。海鲜至为重要。广州菜的特色是种类繁多,原料新鲜,但缺乏香料。徐珂将广东人描述为“嗜淡食”。当然,基本方向分类也有缺陷,因为直到二十世纪广西基本上属于内陆,海鲜没有广东那么盛行,且辣椒在广西菜中很常见。

这三种地域菜系——北方菜、南方菜和东部菜——人们的固有印象都是不辣,特别是东方和南方,尤其是在代表这些地域的核心地区。那些很能吃辣的人,有时会嘲笑说广东话的人一点儿辣椒都不能吃。

在汉语中,他们被描述(通常是带有优越感)为“怕辣”。这个词中的“辣”,讲的就是辣椒。然而,辣椒在这些菜系中现在依然很重要,即便不是地域性的身份标签。例如现在,各种新鲜辣椒全年都能在北京市场上买到。所谓的白辣椒,现在很流行,是“杭椒”(杭州辣椒)的一种淡黄色品种,不太辣。杭州位于江南也就是东方菜地域的中心。

白辣椒,图源 长江蔬菜

海鲜酱,在广东菜中很流行,通常含有一点儿辣椒。这三个地域与西部菜系的不同,就辣椒而言,不是不用,而是它不是重点,辣度也低很多。北方、东部和南方菜都用辣椒,但通常这些地域的厨师,使用的辣椒很少,即便用也经常选择不太辣的品种,比如白辣椒。

目前,辣椒在中国内地传统上不吃辣椒的地方的烹饪中越来越流行,虽达不到湖南或四川的水平,但肯定比过去甚至是二十年前要辣许多。

一些来自传统上不吃辣地区的中国朋友和熟人对我说,他们比父母辈更能吃辣,也更喜欢辣椒。这是由多种因素造成的,包括人们为了工作而流动增多,国内旅游快速发展,越来越多的餐馆专门经营包括了辣椒的地域美食(如火锅店),很容易得到的地域性的酱(如辣椒酱),以及拥有使人一年四季都可以吃到新鲜辣椒的温室。

地域的差别,尤其是人们对于它们的看法仍然存在。尽管中国内地各地方的人正消费着更多的辣椒,但辣椒还没有成为内陆吃辣核心区以外的人的身份食物。

02

辣椒最初是盐的“平替”

简单推测下典型的不吃辣的地域,何以没有发展出对这些味道十足的果实的强烈偏好。

北方湿度小,并且受到不使用浓烈调味品的蒙古族和满族饮食的影响。东部或曰江南地区,南方或曰广东地区,如同食用辣椒的西部地区一样,是相当潮湿的,因此东部和南方地区的人们似乎也应受益于辣椒的祛湿能力。

这里,我们有一个事例可以说明在某些情况下,环境是重要的促成因素,但并不是统一的决定因素。沿海的潮湿不同于内地。此外,东部和南方靠海,很容易得到食盐。明末,食盐价格上涨时,就有了寻找替代品的可能,沿海地区可能没有经历过盐价的陡然上涨,因此,采用新抵达的辣椒作为替代品的压力就很小。

此外,长期以来养成的烹饪偏好,如精英主导的东部喜欢清淡,而南方喜欢食材新鲜,都成为采用辣椒的障碍。南方对新鲜食物的重视,意味着不太需要保存食物。如下所述,尤其对于四川来说,保存方法可以赋予食物浓烈的味道,从而使人们更习惯于这种口味,并有可能对新的、浓烈的味道更加开放。

西部地域通常包括四川、湖南、湖北、云南、贵州,有时加上江西。这一地域区别其他三个的一个主要特点是大量使用辣椒。徐珂断言,西部“滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品” 。一个重要的地理差异是这一地域整个都在内陆,远离海洋。在气候上,许多地区夏天热而湿,冬天凉而潮。

正如我们在讨论医药的那一章所说,中国人把辣椒归为有着出色的干燥能力那一类,它们经常被视为生活在潮湿环境的人的饮食必不可少的组成部分。此外,天冷时辣椒有暖身的效果。也许有些违反直觉,辣椒也可以给身体降温,如果天气炎热,通过让人出汗,汗水蒸发,身体就会变凉。此外,这一地域长期以来使用浓烈的调味品,特别是在四川。

图源 纪录片《舌尖上的中国》

身份与吃辣椒联系最密切的省份都是来自西部菜系地域,再加上陕西南部。 当代流行说法,诙谐地表达出了爱辣椒的省份对辣椒的热爱互不相让。 这种说法不好译成英语。 在中文里,每句的最后一个字是文字变化游戏,只变换三个字——“不”“怕”“辣”——的位置:

湖南人不怕辣。

贵州人辣不怕。

四川人怕不辣。

湖北人不辣怕。

中文原文,“怕不辣”比“不怕辣”厉害 ,因此在这个版本里,四川人和湖北人被认为比湖南人和贵州人更需要辣。不用说,这样的说法备受争议,不同的地方有不同的版本。例如,有的对调了湖南和四川的位置,而去掉了湖北 ,有的用江西取代了湖北 ,还有的将陕西放在了最后。在关于湖南菜的书中,邓扶霞所记录的版本,将湖南人置于最后,作为最喜爱辣椒的人群。

尽管陕西属于大多数作者所说的不辣的北方菜风格,然而该省的南部包括省会西安在内,食用辣椒十分流行。

从地理上看,这一南部地区包括渭河流域及其以南。陕西记载辣椒最早的文献(1694 年)来自渭河以南。从气候上看,陕西比其他大多数吃辣椒的地区要干燥得多。因此辣椒的消费可能不是由于南面的潮湿,应另有原因。有人推测辣椒使得非常受欢迎但尝起来寡淡的当地饭食如 biangbiang 面和馒头更加可口。此外,辣椒也很耐旱,因此在少雨的年份,辣椒会成为维生素 A 和维生素 C 的重要来源。

“陕西八大怪”就包括了辣椒作为一道菜的主要原料,而不仅仅是调味品。陕西南部吃辣椒在十九世纪中期已很盛行,我们可以从地方志看到:“斋民每饭必需!”可以说,没有单一的因素——无论是文化的还是环境的——能够解释某一特别地域的人接纳并利用辣椒的程度。相反,文化、环境、地理因素结合在一起,影响着辣椒的使用。此外,何炳棣对于新作物采用中的一些意外发现,提供了有力的事实依据。

03

吃辣是一种文化的建构

随着二十世纪八十年代改革开放的到来,商业化程度不断提高,最终出现了大规模的食品商店。这反过来扩大了地域特色食品在全国各地的供应。一些公司通过推广本地特别的辣调味品,包括佐料、调味汁、腌菜,给品牌和产品带来了重要的商机。

最知名的品牌以及成功的故事之一是陶华碧的“老干妈”牌辣椒酱。 陶华碧出生在贵州一个偏僻村庄的贫困家庭,她的生意从一个面摊扩大到一家餐馆,再到雇用两千多名工人的工厂,生产出了极受欢迎、全国知名的品牌辣椒酱。一篇发表在中华全国妇女联合会所主办的杂志上的文章称她为“辣酱女皇”。通过她的推广,一种地域性的辣椒产品获得了全国性的声望。辣椒酱是一种调味品,广泛用于各种口味,个人可以随心所欲添加。

在一篇关于中国辛辣味道分布的文章中,蓝勇对一套共十二册的菜谱做了分析,这套书出版于二十世纪七八十年代,十二个地方每个地方一册。根据对这一系列菜谱的分析,蓝勇认为使用辣椒最多的地方包括了上面提到的七个省:四川、湖南、湖北、云南、贵州、江西、陕西(蓝勇也限定陕西南部)。此外,他还把安徽南部山区、甘肃南部山区纳入这一吃辣区域。

在蓝勇的分析中,四川菜是这十二者中最辣的,远远超出了其他。湖南菜位居第二,与第一有着不小的距差,但比第三位的湖北菜(这套烹饪菜谱中,云南和贵州不是作为单独菜系)高出许多。尽管蓝勇的分析对于区分辣度、排定顺序有用,但他的测量系统别具一格。此书中的菜谱,对于平均消费可能不是完美的匹配。

图源 纪录片《辣椒的征途》

然而,他所认定的辣椒消费最多的四川和湖南,确实是地域身份与辣椒联系最为密切的两个省。尽管辣椒也是中国其他地方的身份食物,比如陕西南部、贵州、湖北等地,而且我在中国所吃过最辣的菜是贵州的,但当说到辣椒消费时,我还是将四川和湖南作为标志性的例子,主要是因为说到辣椒消费,人们的标签往往都贴在这两地。

在书面上将吃辣椒与地域身份明确联系起来,是二十世纪的事情 。辣椒并不是起源于中国,它们发展为地域菜肴的正宗组成部分,正如法比奥·帕拉塞科利所主张的,是文化建构。

此外,台湾历史学者逯耀东主张,只有当需要与其他的地方菜区别开来时,才会发展出正宗的地方菜。辣椒成了建构起来的正宗湖南菜和四川菜等地域菜的标签,也正当现代中国的民族国家身份与认同出现之时。就湖南和四川的辣椒消费而言,这一建构的正宗其实也不过是近百年的事情。

04

辣椒的品种正变得越来越多

判断某种作物受欢迎程度的一种间接方法,是看这种植物正在种植的品种有多少。 品种数量的增加,至少是文献强调品种数量有了增加,是被使用也是受人欢迎的明显迹象。因此提到的辣椒品种为数众多,是对下面主张的有力反驳:许多文献中不见有辣椒的记载,这意味着几乎没有中国人在食用辣椒。品种多样,可以满足不同的个人口味、地域偏好,并能与不同菜肴品种甚至烹饪风格相搭配。

到了十七世纪末,中文文献开始提到辣椒的多个品种。在整个十八世纪,提到品种增加了,到十九世纪中叶,即使是地方志简短条目也常常提到至少两个品种。虽然很可能有多个品种的辣椒进入中国,但后来资料中所讨论的一些品种,尤其是到了十九世纪中叶,几乎可以肯定,都是在中国为了特定的口味(辣味)、形状或颜色而培育出来的,这是辣椒进入中国改变自身的一个具体例证。

很难确定帝国晚期中国种植有多少辣椒品种。胡乂尹在讨论中国辣椒名字的文章中,开列了她在史料所见的帝国晚期和民国时期的 28个品种的名字。王茂华等人在文章中,开列了 33 个品种的名字。我的研究,发现了 42 个不同的品种名称。然而,这些名称中有一半似乎是品种在地域命名上的变体而不是不同的植物品种。这意味着,就文字史料而言,十九世纪中后期时,在中国可能种植有 20 个品种。

值得指出的是,日本植物学家伊藤圭介在十九世纪末出版了含有 50 种辣椒的系列绘本图书。因此很有可能中国人种植的辣椒品种比记录的要多。

伊藤圭介《泰西本草名疏》

很多史料都没有具体说明品种——只是提到有两种,比如长和圆、红和绿、大和小。最早提到的具体品种是“天仙椒”(1689 年)。这个名字可能是对这种红光发亮的辣椒之美的评价之词。

最常提及的品种是“朝天椒”。因为很多作者都指出了这个品种的尖头果实是向上生长,言下之意,有许多尖头品种是向下生长。许多史料强调了这一品种的果实极辣,但也有些没有给出评论。今天,有着这个名字的一种辣度适中、尖头且具有向上生长特征的辣椒,在四川成都地区尤为流行。清代一些品种的外表与它们今天的品种相同,但味道可能有一定程度的变化。所提到的帝国晚期常见品种包括下面的一些:

尖的:鸡蹢椒、羊角椒、牛角椒、佛手辣茄、七姊妺

圆的:灯笼辣、鸡心椒、纽子椒、樱桃椒、柿子椒

从十九世纪前中期开始,名为“柿子椒”的具体品种变得相当常见。尽管这个名字在各地域用于不同的品种,但它常常是指英文的 the sweet pepper 或是 bell pepper。有数条史料描述这一品种或红色或黄色,且不是很辣。事实上,现在柿子椒在五味中,普遍归属“甜”而不是“辛”。形状和颜色可能在这个名字的形成中起了最大的作用。考虑到柿子用于烹饪前需要多重加工程序,因此“柿子椒”的得名可能是因为被用来增加菜品颜色,而不是因为像柿子般加工使用。今天使用柿子椒重在为菜肴增添色彩,这反映在它更为常见的当代名字“彩椒”上。另一个当代名字——甜椒,强调了它不辣。

柿子椒

对不同品种的讨论可以思考一种特定的作物得以整合并最终本土化之路。中国的辣椒当然是为了特殊口味、颜色和形状以满足当地需求而培育的。品种的名称反映了地方的命名方法,常常援用的是当地人人皆知的形状——比如鸡爪、羊角、鸡心、樱桃。

“佛手”品种几乎可以肯定是指柑橘类水果,因为它们分瓣。长辣椒的形状非常像佛手类水果的“手指”。“七姊妹”这一品种通常描述为每枝上有七个辣椒果。中国各地七月初七——七夕——庆祝的是织女和牛郎每年相会。在中国南方的一些地方,特别是在广州,七夕节称为姊妹节,指的是织女和她的六个姐妹。

可以说,随着品种的增加,这种进口植物也日益融入各地域的文化传统。中国的培植者对辣椒的改进一直持续到今天。这些新品种种类繁多,满足了广泛的需求。杭椒中有一淡黄色品种,称为“白椒”,使用它主要是取其鲜美味道而不是作为香料。四川成都流行的“朝天椒”既可以当蔬菜又可以作香料。特别红的“美人椒”既作香料,颜色也可人。极辣的“小米辣”也颇受欢迎,尤其是在以食物特别辣而闻名的地区。“皱皮辣椒”很大程度上是为了满足视觉好奇而培育的例子。

为了使辣椒适应中国的各地域条件和人民的喜好,许多品种已被开发,并被继续开发,这造成了辣椒的整体多样性改变。

本文节选自

《吃辣》

作者: [美] 达白安

出版社: 北京联合出版公司

出品方: 后浪

出版年: 2023-9

相关:

《甄嬛传》之外的“大胖橘”,遛狗、烧瓷、不善骑射的文艺青年在剧集《甄嬛传》中,雍正帝被塑造成一个时而深情专一、时而冷酷多疑的“大胖橘”,然而,这与历史上的雍正差别很大——历史上的雍正凭借智慧与权谋在九子夺嫡的惨烈斗争中胜出,他“全年无休”、勤于政事,后宫人..

致未出生女儿的一封信:平凡的生活也可以过“当我写下这些文字的时候,你还一无所知,不知道迎接你的将会是什么,也不知道你将诞生在怎样的世界……”这是挪威作家卡尔·奥韦·克瑙斯高写给自己即将出生的女儿信件的开头。与他的代表作、3600页的六部自传《..