如果说社会对“青年”的定义无限后延,45岁以下便算,那么在文学领域,70后作家是否还在进行一种“青年写作”?严谨地说,这个群体尚且处于艺术可塑期,或者翻译过来,“他们还没有写出更好的作品!”

从作家王安忆提出的“我们和鲁迅是同一代人”的观点出发,中国人民大学文学院教授杨庆祥为我们画了一条文学坐标系,详谈当代青年写作。在他看来,小说家的“文艺腔”并不是问题,问题在于他们多受商业引诱变得浅薄,由“自动写作”变成了“投机主义写作”;脱离乡村而具有城市经验者,可以用地理、人群“特色”打造时段性的个人标识,却难以成为这个时代的王朔和王小波;而相比于作家,还有一群人更加面目模糊——技术、资本让诗人和诗歌变得空前“热闹”,却不能掩盖真正的阅读一直是缺席的。

除了以上论说,他的学术视野也给我们一种“划重点”的既视感,细心的读者可从中梳理一条清晰的阅读逻辑,和一份颇有厚度的书单。本文原标题为《21世纪青年写作的坐标系、历史觉醒与内在维度》,摘自杨庆祥新书《新时代文学写作景观》,经出版社授权发布。

01

如何界定“青年写作”

讨论青年写作的难度,首先在于怎么界定“青年写作”。这看起来就是一个极其模糊的词语,与其密切捆绑的概念还有青年作家、青年批评家、青年学者等等。即使从社会学的角度来说,对青年的界定也一直处于变动之中,目前社会学总体趋势是将青年的年龄无限后延,比如最新的指标是45岁以下——一些国家和机构甚至放宽为50岁以下——而在早几年,这个指标是40岁以下。这些后延的指标满足了一种“永远年轻”的心理期待,而变化不居的数字暗示了青年果然是意识形态争夺的峰地,谁拥有青年,谁就拥有未来。或者用另外一句更耳熟能详的话来表达——“世界归根结底是你们的”。你们,就是永远的青年。

在文学研究的场域,对青年的界定更是困难。按照斯坦纳的观点,所谓文学理论,不过是为了应对现代科学理论而创造出来的一个概念,本身就具有很大的不确定性,在这个意义上当然也说不上有多少科学性。近世以来,所谓的文学研究往往都是从社会学、历史学和心理学等等其他学科借鉴概念,这几乎毁坏了文学原本脆弱的根基,也从一定程度上削弱了文学的天性,让文学——尤其是所谓的文学研究面目可憎,对文学研究憎恶的话题容以后再发挥。我在这里想要强调的是,几乎难以对“青年写作”这一概念做出一个极具科学性的界定,它属于一种“习惯性用语”。如果按照索绪尔的观点,语言的本质不过是一种约定俗成,那么在文学生活和文学话题中,大量使用“青年写作”之类的概念只能属于“约定俗成”。所以我只是在约定俗成的意义上来谈论青年写作。所谓的约定俗成大概指这么一种情况,当我们谈论“青年写作”这个词的时候,会自然地在眼前浮现一幅地图,这幅地图包括为数众多的作家、质量不一的作品,当然,还有一些含有价值判断的词语、记号和声音。

具体一点,从年龄结构来说,截至目前,当下中国的青年写作大概指出生于上世纪70年代、80年代、90年代这三个年龄层次的作家。80后、90后放进来自然毫无疑义,但是出生于上世纪70年代的作家可能觉得有点勉强,毕竟,最大的70后已经整整50岁了——这还是青年吗?这就涉及第二个问题,从文学史的判断来看,当下的青年写作还指向一种价值判断,即,这些作家作品是非经典化的,在艺术上还处于一种可塑期。或者更简单粗暴地表达是:他们还没有写出更好的作品!这一判断一方面可能来自批评家或出版人的吹毛求疵,另外一方面可能来自作家的谦逊或不自信。

图书腰封

作家的谦逊或不自信是常有的事情,倒也不足为奇。矛盾的是批评家和出版人,他们在一种场合会对青年写作大唱赞歌,换了一个场合可能又会严加苛责,一方面他们会觉得青年写作已经构成了中坚力量,另外一方面又会在青年作家的书封上写下“一部堪比《活着》《白鹿原》”之类的推荐词,反而是暗示了一种“等级秩序”。这暴露了对青年写作认定的犹豫不决,这一态度有时候也会影响青年作家对自我的认识和判断——虽然在私底下他们都觉得自己已经写出了超越前代作家的作品,但在公开场合,他们还是愿意保持一种文学史的低调,虽然这一低调并不能给他们带来真正的进步。如果生理年龄偏小,这样的姿态倒也能赢得“好青年”的美誉,但是对于那些确实已经写出优秀作品的“大龄青年”来说,比如70后中的一些作家,这显然并不公平。

有时候作家会抱怨时代的风气以及批评家的缺席,我记得作家阿乙曾经在朋友圈喟叹50后、60后作家的好运:他们不仅碰到了恰当的文学语境,还有好的批评家——所以很快就被经典化了。但问题在于,好的文学时代、好的文学批评家和好的作家是不能完全割裂开来的,单个批评家的工作和认可并不能让鲁迅和沈从文成为经典,这里面涉及的时代、语境和运气,实在一言难以穷尽。但不管如何,对当下青年写作的观察和认知,也只能在这样一个略微尴尬的语境中展开。

作家阿乙

02

以上世纪90年代为原点的坐标系

第二个与青年写作相关的问题是坐标系问题。具体来说,一是写作的坐标系,一是批评研究的坐标系。先从后者说起。我在高校任教,这几年碰到的一个比较常见的问题是,中文系现当代文学专业的学位论文,尤其是代表最高研究水平的博士学位论文,研究青年作家的很少,即使有一些大胆的博士生想尝试一下,往往也是在开题的环节被批评得体无完肤。研究生们也许会在私下里认为教授们过于保守,且不关注当下的青年写作,但情况并非如此简单,即使像我这样从事当代文学批评的青年教师,其实也不敢特别鼓励学生以青年作家作为论文的选题。教授们往往用一句“不够经典化”来搪塞学生的质疑,学生们也往往苦于无法找到更多的知识备份和理论支持而空负一腔热情。一方面是大量的青年写作在涌现,一方面是对青年写作的阅读、观察局限于时评,无法转化为文学知识和历史经验。这种矛盾的情况,归根结底,是缘于批评和研究坐标系的阙失。

这一坐标系有多重要,可以用现代文学史上的“青年作家”来做例子。鲁迅写《一件小事》,郭沫若写《天狗》,巴金写《家》……从生理年龄上看,都属于“青年写作”,但因为有了“五四启蒙主义”这一大的坐标系,这些作品都获得了远远超出其“文本价值”的文学史价值。试想,如果没有“国民性批判”这一坐标系,我们就很难对《一件小事》《肥皂》这样的作品进行经典化;同样,如果没有“反抗旧式家庭,寻找现代个人”这样的阐释坐标,《家》大概也就是一部青春流行小说。

《家》剧照

出生于上世纪50年代、60年代的“青年作家”比如莫言、余华等,同样得益于“80年代新启蒙”这一批评坐标系的确认,正是在这一坐标系里,文学的人道主义和实验性才得到鼓励、肯定和放大。如果再稍微放宽历史的眼光,我们会发现从“五四”第一代知识分子和写作者开始,到上世纪80年代第六代知识分子和写作者,其实在分享着共同的坐标系“红利”。

从“五四”的启蒙主义到上世纪80年代的新启蒙运动,虽然其中有国民性批评、安那其主义、左翼、京海派、解放区文学、现代主义等潮流和理论的抵牾,但是在其根本上,都是这一坐标系的变种。用现代汉语来书写和塑造现代中国人的生命形态和生活情状,并使之进入文明的行列,是这数代写作者的根本旨归。也正是从这一坐标系出发,作家王安忆才得出了“我们和鲁迅是同一代人”的结论,理论家如杰姆逊也能够顺理成章地将中国现代以来的文学书写认定为是“民族寓言”的写作。

作家王安忆

那么,对本文要讨论的青年写作来说,这一启蒙主义的坐标系还适用吗?上世纪90年代以来,受后革命语境的影响,中国的思想界和理论界“反思启蒙,告别革命”成浩然之势,其既得力于上世纪60年代兴起的后结构、后殖民等等“后学”理论的支持,又有上世纪90年代兴起的消费主义和商业化写作的现实加持,这一启蒙主义的坐标系似乎不再适合新一代的青年写作。但是如果站在2020年回过头去认真观察21世纪以来这二十年的青年写作,就会发现即使是那些被目为通俗的作家作品,如安妮宝贝、卫慧,甚至是郭敬明,都在其作品里展露出了某种“寓言性”。更遑论那些告别了自动写作和青春期抒发,以更厚重的作品进入到当下的青年写作。也就是说,自鲁迅以降的启蒙主义坐标系并没有完全失效,当下的青年写作依然可以放在这个坐标系里去进行历史化和经典化。

作家庆山(安妮宝贝)

这么说并非出于一种文学史的保守,而是意识到一个基本的事实,现代汉语写作不过区区百年的历史,借助这一语言书写所需要完成的作家的启蒙、读者的启蒙,以及语言本身的启蒙还远远没有完成。在这个意义上,坐标系的原点虽然不停地在位移,但是其基本的轴线却没有改变。

如此并非就是要以鲁迅的标准来要求当下的青年作家,这恰好是我要反对的历史绝对主义。我想强调的是,坐标的轴向虽然大致不差,但坐标系的原点至关重要,鲁迅那一代人的原点是“五四”,在某种意义上,鲁迅全部的作品都在回应“辛亥革命”;莫言那一代人的原点是“文革”和“改革开放”,在这个原点上他们构建了自己的人道主义和美学观念。出生于上世纪70年代以后的青年一代的原点则是上世纪90年代,在这个原点上中国从一个以政治为核心驱动力的国家转向一个以经济为核心驱动力的国家,尤其在上世纪90年代后期,更是全面融入世界政经秩序之中。这一代青年写作者以上世纪90年代为原点,在纵向上与鲁迅、莫言等人的新文学写作一脉相承,在横向上则与世界文学保持着密切、频繁且深入的交流互动,并生成了其独有的美学风格——这一美学风格的具体内容下文再阐释。就批评和研究来说,如果我们从这一坐标系出发,也许会放下某种文学史的傲慢——我一直惊讶这种文学史的傲慢来自何处——真正去面对我们当下青年写作的成就,并推动其历史化和经典化,据我所知,这方面的很多工作已经在卓有成效地展开。

03

青年写作的“历史觉醒”

以上世纪90年代为原点的坐标系不仅仅是一种批评家的建构,也是基于对这一代青年写作的观察。实际上,依照系统论的原则和文学史的经验,任何一个有效坐标系的建立,都是合力的结果。具体来说,批评的坐标系必须建立在“文本自洽”的基础之上,也就是说,作品本身提供了一种召唤性的结构,这一召唤性结构在某一时刻被唤醒,于是,文学史的偶然变成了一种必然。在中国古代文学史上,陶渊明和杜甫的经典化提供了这种由偶然而必然的典型案例。好在时代的加速已经不需要如此漫长的等待,据我的观察,在这一代的青年写作中,召唤结构已经颇具规模。具体表现在以下几个方面。

第一,我以为这一代的青年写作经历了一个由“自动写作”到“自觉写作”的转变,在这一过程中最重要的是历史意识和现实意识的双重觉醒。自动写作主要基于一种情感或者情绪表达的需要,从风格上看带有强烈的“文艺腔”,这一点在70后和80后早期的一些作家作品里面表现得非常突出,比如安妮宝贝的绝大部分作品,张悦然的早期小说以及韩寒和郭敬明的全部作品(包括他们后来的影视作品)。这一“文艺腔式”的写作有其最初的可贵,情感的“真”是其主要的美学伦理。但是这一情感的“真”不但难以持久,而且很快就在商业的诱导下变得模式化和浅薄化。所以“自动写作”并不是问题,问题在于被商业诱导的“自动写作”变成了一种“投机主义”的写作。这一写作的集大成者为韩寒和郭敬明,他们一直在这个层次里打转,所以最终只能成为一个速朽的通俗作家。

作家韩寒

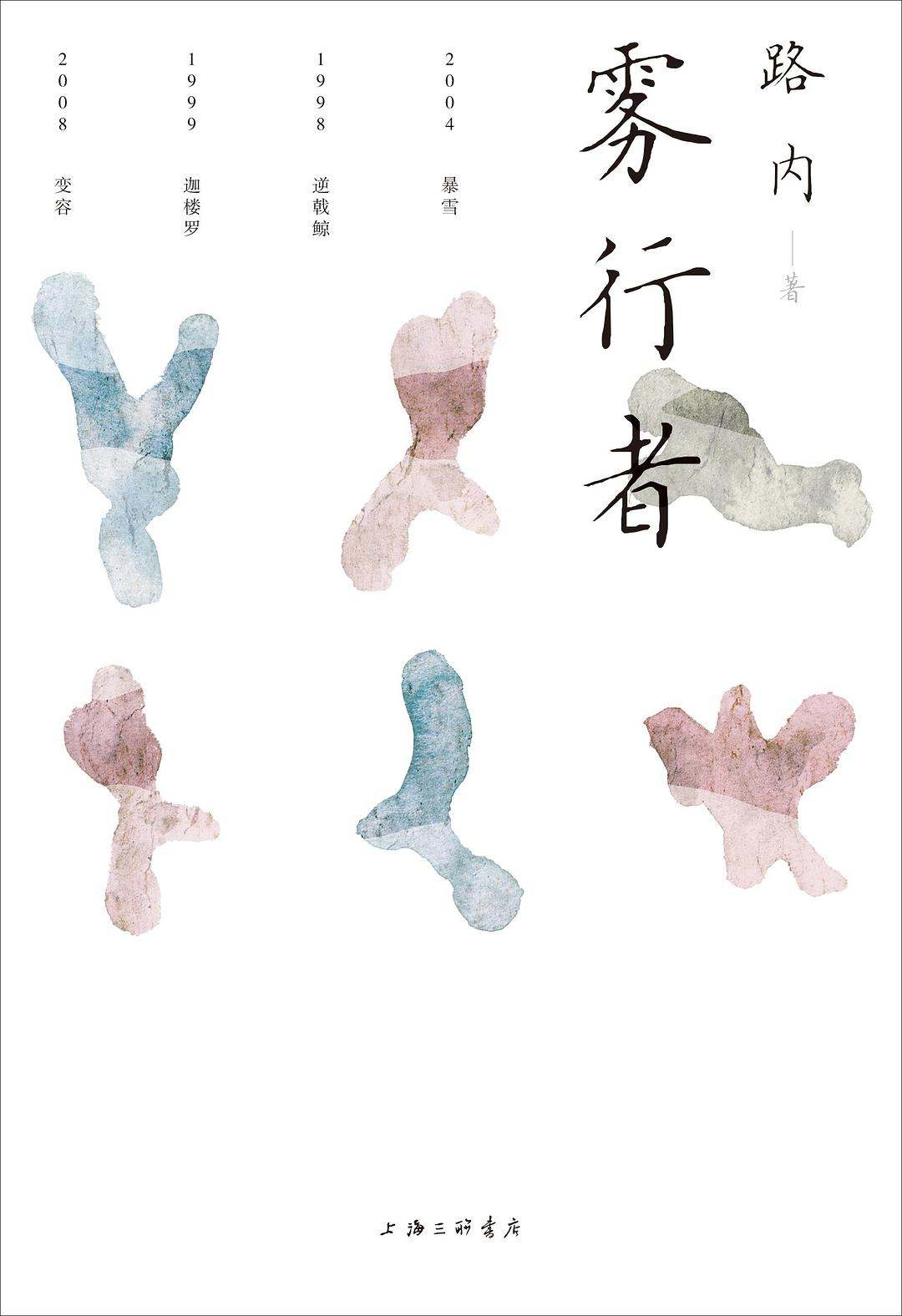

与此相反,有抱负的青年作家普遍追求一种“自觉的写作”,这一转变至关重要,我将之称之为“历史的觉醒”,同时也是一种写作的成人礼。于是我们可以看到李修文在停笔十年后复出的《山河袈裟》和《致江东父老》等作品,因其厚重的历史视野完全超越了前期如《滴泪痣》那样“浓艳”的书写方式,简直就是一次脱胎换骨的重生。徐则臣的《北上》和葛亮的《北鸢》用长时段的历史叙述构建国人的现代性追求;鲁敏的《六人晚餐》和张悦然的《茧》,将笔触伸向了父辈的爱与罪;张楚的《中年妇女恋爱史》、双雪涛的《平原上的摩西》、孙频的《光辉岁月》、周嘉宁的《了不起的夏天》通过对特定历史时段或者事件的书写建构了新的想象;梁鸿的非虚构则聚焦于农村转型的困境;最近的一个例子是路内,在2020年1月刚刚出版的长篇小说《雾行者》中,他将写作的所叙时间锁定在了1998至2008年这十年,用路内的话来说,他要处理的是“人口流动”这一独属于上世纪90年代的特殊历史现象……

《雾行者》,路内 著,上海三联书店 | 理想国

这些写作都带有强烈的历史意识。需要注意的是,历史意识并非历史题材,这几年网络文学尤其盛行历史题材的写作,其中很多作品以静止的态度消费历史事件和人物,往往止步于故事传奇的层面,即使有时候故作深刻地采用“现代人穿越回古代”之类的叙事策略,也无法改变其心智低幼和历史虚无的本质。缺乏历史意识的历史题材作品大行其道是我们这个时代审美的弊病,好在真正有历史意识的作品也从来没有缺席,而且注定会获得更长久的生命力。

历史意识指的是“历史”与“当下”的双重甚至多重辩证,没有“当下”的“历史”是历史僵尸,而没有“历史”的“当下”是当下巨婴。这一代青年作家的历史觉醒正是他们摆脱“僵尸”和“巨婴”的过程,同时,几乎也是一种现实意识的觉醒。“历史能够被经常和重新解说,并不意味着那些被称为历史的东西本身发生了变化,而是人类智慧实现了自足。这句话隐含的意义是,解释历史是为了解释现实与未来。”

这些青年写作将历史的原点紧紧地铆在了上世纪90年代,上世纪90年代构成了认知的装置,在民族国家、资本主义、全球化、私有制、消费主义和个人欲望之间展开书写,在此谱系上,我们才可以理解最近引起讨论的“东北书写”的意识形态,以及相关如双雪涛、班宇、郑执等的写作。同时,石一枫、王十月、哲贵、房伟、蔡东、刘汀、王威廉、文珍、南飞雁、崔曼莉、浦歌、郑小驴、朱文颖、谢络绎、李清源、马拉等人的“现实书写”,也是经过历史慎重透视过的当下现实的新活体。即使在以类型化著称的科幻或悬疑作家那里,比如在陈楸帆、蔡骏、江南、宝树、飞氘、夏笳、阿缺、刘洋、王诺诺、王侃瑜、双翅目、汪彦中等人的作品中,历史意识的觉醒也为“类型”提供了丰厚的人文支持。

作家双雪涛

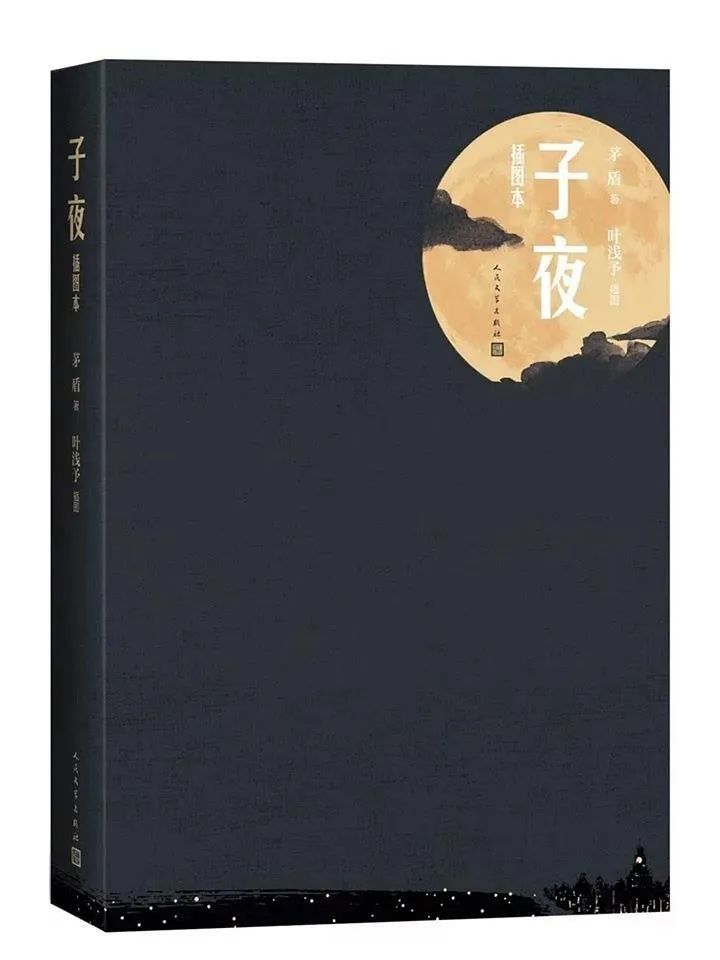

第二,内在的“现代性”书写。中国现代文学以“现代”区别于古典文学,现代是其根本的属性。除了语言、形式上的现代外,题材和景观的选取也确然有别。古典文学最重要的题材是以农耕为主的田园乡土,而现代文学则将目光转向了以工业和消费为主的城市。城市书写构成了现代文学“现代性”书写最重要的组成部分。早期的现代性往往是以“震惊”的方式进入作家的作品,我们可以想到茅盾《子夜》里吴老太爷进上海的那一段经典书写,那基本上隐喻了中国人遭遇现代性的初始体验。对于从鲁迅到莫言这几代作家来说,这种“震惊感”一直是盘旋不去的情感结构。

《子夜》,茅盾 著,叶浅予 插图,人民文学出版社

与前几代作家生活在一种由乡土向城市剧烈转变的语境不同,这一代青年作家与中国的城市化基本上是同构的——在现实层面,中国自上世纪80年代以来城市化进程加速完成,在想象的层面,即使是一部分出生于乡村的青年作家,也通过现代媒介提前获得了一种城市经验,尤其是电视、电影、录像等影像媒介在上世纪90年代的普及。这导致了对城市不同的体验方式,如果说前几代作家因为“震惊”或者“炸裂”的体验而更着力于书写城市庞大的景观和异化的主题,那么,这一代青年作家已经平静地接受了这些,并将其视作为城市天然的一部分。

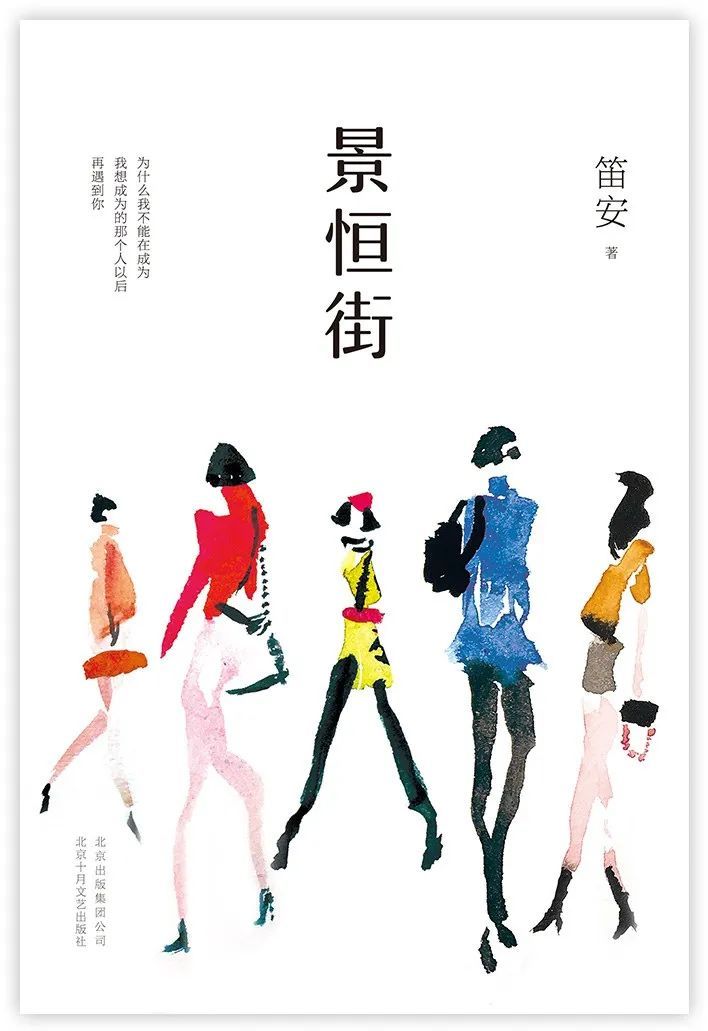

在有乡土生活经验的作家那里,比如金仁顺、乔叶、李凤群、东紫、甫跃辉、马金莲、陈崇正、周瑄璞等,城与乡不再是对抗的存在,而是找到了一种对话和平衡。对于没有乡土生活经验的作家,比如笛安、黄昱宁、张惠雯、马小淘、大头马、李燕蓉、姬中宪、周李立等,虽然都市男女、物质欲望依然构成了重要的书写主题,但是那种欲望却有了非常细致的肌理,像《景恒街》《章某某》这种书写又带有一种对资本主义功利原则的反思。而在更年轻一些的作家那里,比如小珂、余静如、辽京、李唐、张玲玲、张亦霆、孟小书等,读者已经无法在其作品中辨认出具象的城市,城市已经成为生活的自动装置,同时这也意味着,一种具有普遍意义的现代性书写在青年一代作家这里已经成熟。

《景恒街》,笛安 著,北京十月文艺出版社 | 新经典文化

第三,在历史意识的觉醒并将现代性不断地内在化的过程中,这一代青年作家形成了鲜明的个人写作标识。这一标识有的是通过叙事方式来确立的,比如李宏伟、弋舟、黄孝阳、陈鹏、李浩、康赫、霍香结、黄惊涛、闫文盛等,这一类写作往往被纳入“先锋写作”的概念范畴里去,但实际上依然是植根于当下经验的及物性写作——在艺术领域,自“印象派”以来,先锋一直就是现实主义的变体。有的则是通过对文学地域的建构或者特定群体的书写来确立的,比如付秀莹的芳村、赵志明的苏南水乡、朱山坡的中越边境、任晓雯的苏北、林森的南方海岛、郭爽的黔东南小城、张怡微的上海弄堂、颜歌的平乐镇、包倬的云南山区、董夏青青的兵团、周恺的川西南、郑在欢的驻马店、丁颜的西北临潭等。散文作家则天然地拥有地理的情结,比如李娟、沈念、胡竹峰、张天翼、侯磊等等。即使在阿乙、田耳、黄咏梅、魏微、计文君、小白、斯继东、王占黑、庞羽、魏思孝、王苏辛、孙一圣、李晁、徐衎、林培源等作品中没有清晰的地理标志,但是也会有一个有特色的“群体”成为书写的中心,比如警察、工人、知识分子、家庭女性等,这一类群体,往往又是在一个大概的区域内活动,工厂、社区或者某个小城镇。还有一类以“解构”为其写作鹄的,比如李师江、曹寇、手指、赵挺等,这一类写作的谱系可以追溯到王小波和王朔,不过后继者日渐稀少。

作家李娟

特别需要提及的是诗歌写作,毫无疑问,诗歌写作构成了21世纪青年写作重要的一部分,但有意思的是,当我们谈论“青年写作”的时候,往往无意识地将其局限于叙事文学。诗人在我们的时代重新变成了一个匿名者,需要以显微镜的方式去予以辨别和指认。这么说并非是说诗人和诗歌从社会生活和文学生活中退场了,恰好相反,进入21世纪以来,因为技术、资本等力量的介入,诗人和诗歌变得空前“热闹”起来,但是这种“热闹”并不能掩盖真正的阅读其实是缺席的——我在豆瓣网上找到一本诗人黄礼孩2001年主编的《70后诗选》,没有任何一条短评、也没有人打分,豆瓣显示只有一人读过。诗歌的写作、发表和阅读相对于叙事文学来说,更小众化也更圈子化,它经常面临的文学史事实是:那个真正的诗人隐匿在舞台的下面,他在等待一种事后的加冕。

《70后诗人诗选》,黄礼孩 编,海风出版社

以上世纪90年代为原点的坐标系当然也可以用来度量青年诗人们的写作,但是因为诗歌写作本身的碎片化、随意性和情绪化,这种度量有时候变得更加困难。历史的觉醒固然已经内化为诗歌写作的一部分,但除了早期借助某种口号或者诗歌标签所带来的标识,相对于青年作家来说,大部分青年诗人的个人面目还有些模糊。

无论是小说、散文还是诗歌,以上的总结当然不能囊括全部,整体性与个体性的矛盾又使得这种描述难免挂一漏万,而青年写作的含义,必然就包含着反对建制的力量。这恰好是我要强调的,每一次命名和总结都是删繁就简的过去时态。我个人更愿意看到的情况是,批评家们今天作出的判断,第二天就被青年写作的实践证伪——个人标识只是时段性的,它必须在不断的未来写作中得到扩大和丰富。

04

青年写作存在的问题

最后,作为这一代青年写作者中的一份子,再写几句自我批评的话。

这一代青年写作者大都接受了完整的教育,本科、硕士、博士。还有一部分作家有海外求学的经历。所以青年写作者大都视野开阔,审美趣味高级,知道什么是真正的好东西。但是,这可能会造成一个问题,就是这一代青年作家拥有的间接经验过多,会导致写作直接性的阙失,二手经验和二手知识会让写作产生一种隔阂。文学与哲学、历史的区别,就在于它需要直接地感染人、感动人,用情感而不是理性,用形象而不是公式。

文学不是对世界的简单模仿。理论家从一开始就错误理解了亚里士多德对模仿的定义,在希腊语中,模仿的最初语义是指“创造”。也就是说,即使是在模仿的语境中,文学也要创造一个世界,而这个世界,和已存的物理世界是平行的,它们互相作用。是生活效仿艺术呢还是艺术效仿生活呢?这个问题永远都不会有答案。对于青年一代写作者来说,任何单一向度的价值观和世界观都会导致写作走向窄路并最终死亡。不是简单的顺应或者简单的反对,而是要以对话的姿态进行自我和世界的建设,我觉得这是青年作家的“义务”——我在双重意义上使用义务这个词,斯多亚学派和康德。

斯多亚学派认为义务是服从自然的善,而康德认为义务是服从于主体的善。青年写作者至少应该在这两个层面完成自我的启蒙和养成,与前几代作家不同,这一启蒙和养成首先要从“潮流”里面剥离,并强化其精神强度。这一代的青年写作者与经典作家还有差距,这一差距首先是内在维度的差距,我们的生活世界和精神世界过于泡沫化——这与现实世界的发展密切相关,对于很多人来说,参与这种泡沫的狂欢也许是唯一的选择,但是对于有抱负的青年写作者来说,这种泡沫化恰好是需要克服的时代痼疾。

文学和写作从来就没有我们想的那么重要,也从来没有我们想的那么不重要。一方面,它也许会越来越工业化和资本化,与此同时也会越来越个人化和内在化,这是一个看起来矛盾实际上同构的方向。不仅仅是青年作家,每个人都会做出自己的选择。有些人会放弃写作,有些人会成为游戏者,有些人会成为真正的骑手——而真正的骑手诞生于那些坚持真理,胸怀大地和人民的写作者之中。

本文节选自

《新时代文学写作景观》

作者: 杨庆祥

出版社: 上海文艺出版社

出版年: 2022-2

相关:

一周书记:为疾苦讴歌的……诗人茨维塔耶娃《致一百年以后的你:茨维塔耶娃诗选》,[俄] 玛丽娜·茨维塔耶娃著,苏杭译,广西师范大学出版社\\上海贝贝特,2021年9月版,536页,78.00元关于诗歌与时代的关系,我越来越感到有一句话特别有分量,不断像铅锤..

上次去菜市场是什么时辰?多久没有顾问一盆花了?写作者首先应该是观察者。不同的写作者视角不同,观察到的细节也各有差异,作家夏佑至在其新书《蒙尘记》中,则像是带了一台显微镜,以一粒尘为起点。“甚至连一滴水的表面,灰尘也能将它们包裹起来。”平时并不惹..