作者 | 南风窗记者 赵淑荷

侯孝贤的“童年往事”里,祖母似乎只记得两件事。一是呼唤贪玩的阿孝咕(侯孝贤的乳名)回家。第二件事,她要返回大陆,她一次次迷路,一次次被人送回来,但始终不减执念。

祖母的故事,出现在侯孝贤1984年的自传电影《童年往事》中,那时候的人们,没有所谓失智症或者阿尔茨海默症的概念。但祖母智力与记忆退化迹象这么显著,大抵也不差了。

《童年往事》剧照

医学百科上说,阿尔茨海默症是常见的失智形式,也是我们常说的老年痴呆。失忆、幻觉、空间迷失与迷路,是这种疾病对日常生活的干扰。我们很难想象,一个导演失去了空间和记忆的控制力,会产生怎样的后果。尤其是侯孝贤的大师这样,他最擅长以影像雕琢空间,在他独特的长镜头下,那些日常而静谧的复杂空间,又是鲜活记忆的唯一载体。

但令人哀伤的事情还是发生了。

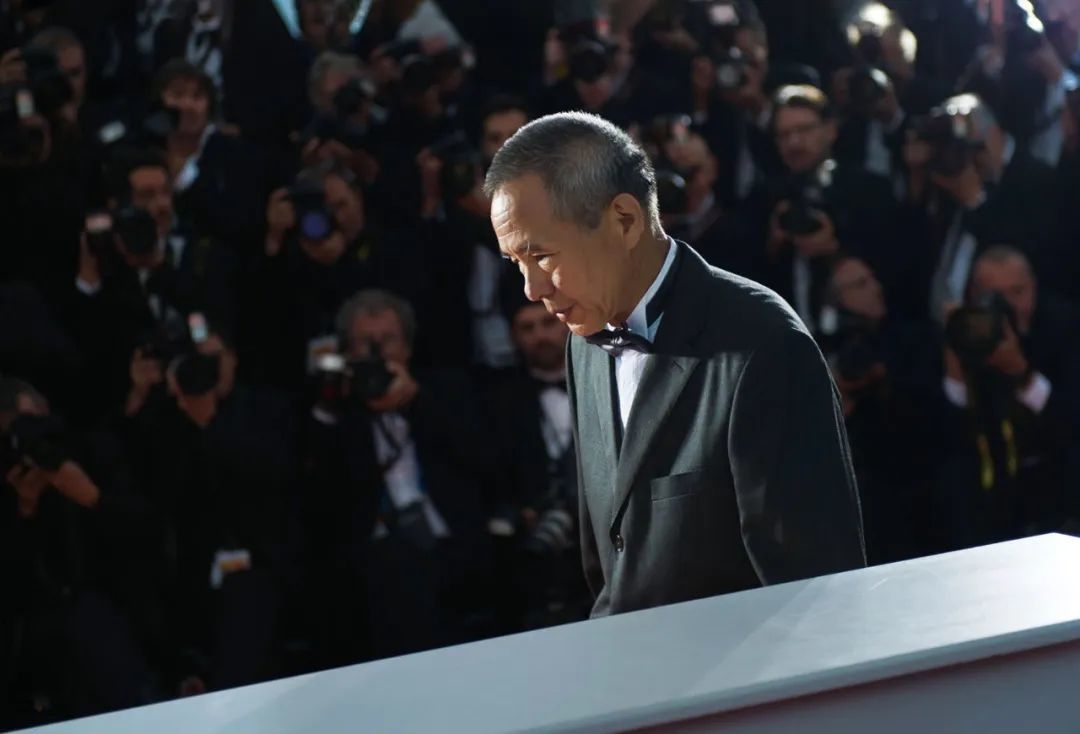

今年10月24日,据IndieWire媒体报道,中国台湾导演侯孝贤因患上失智症息影,原本正在筹备的新片《舒兰河上》停拍。这就意味着,8年前上映的《刺客聂隐娘》,将成为这位华语大师最后的作品。

《刺客聂隐娘》剧照

随后,侯孝贤的亲友表示,侯导几年前就已经确诊阿尔茨海默症,而今记性不佳,好在身体康健,同时也间接证实了从此退隐的传闻。

《童年往事》中,祖母念叨回大陆,其实是全片为数不多的虚构情节。遥相对照,仿佛命运一般,当年的阿孝咕,最终成了他所虚构的模样,终被时间所打败,令人唏嘘。

我们会想到各种理解侯孝贤的方式,他是台湾新电影运动的开创者之一,是当今华语电影第一人(拿下过威尼斯金狮奖),是长镜头大师,在世界各地拥有众多研究者与门徒(比如日本知名导演是枝裕和便奉他为师)……抛开形式,他的电影其实一直都围绕同样的母题:空间与记忆。

侯孝贤和是枝裕和

从自传、到历史、到都市再到用类型片反类型的尝试,这位导演带领我们重返一代又一代人的记忆。无论是历史在土地上留下的创伤,还是腾飞时代中青年的失落,皆因他的电影得以保存和纪念。

以往我们只以为时代走得比侯孝贤的电影快,他像黑帮故事里最后一个负隅顽抗的叛逆者,试图对“电影已死”做出回击;而今我们才发现,时间已经追上了他,记忆的指针,正在他身上缓慢地停下。

至少在侯孝贤的电影里,我们能久违地找到一个确定的答案。

记忆大师侯孝贤,早就把他终将失去的东西提前放在了永远不会被遗弃的地方。

是时候,重新理解侯孝贤了。

天才的起步

侯孝贤说自己是“野人”。

电影界有关侯孝贤有名的一句话是,他若不拍电影,或许会成为流氓头子。

在他涉足电影之前,朱天文写:“南台湾炎炎蒸腾的暑日蝉声里,他一双木屐、一条布短裤在大街小巷跑来跑去,浓眉一锁,自以为是,十步杀一人,千里不留行”。

他原是客家人,出生于广东梅县,4个月的时候随家人来到台湾,再未能返归故乡。

侯孝贤

如此说来,侯孝贤是不折不扣的“外省人”。其父去世很早,侯孝贤少时疏于管束,在乡野市井之间习得本省人的语言。国民党败逃台湾之后狠抓国语教学,侯孝贤家里没有台湾方言熏陶,学校里又学不到,却依然能够说一口流利的当地话,以至于他对自己的认同,更偏向于本省人。

语言来自经验,不是身份。这一点尤为重要,因为“经验”对理解侯孝贤是一个关键概念。

相似的事情也发生在他习得电影的过程中。与新电影运动中的同行,比如另外一位核心人物杨德昌相比,侯孝贤对电影“知”之甚少。他没有读过电影学校,不认识巴赞,不知道自己与小津安二郎很相似。

直到20世纪90年代,在焦雄屏的陪伴下,侯孝贤第一次见到视自己为知己的希腊导演安哲罗普洛斯,完全不认识这是谁,焦回忆,“安氏一定做梦也没想到侯先生不但没看过他的电影,连他是哪根重要的葱都不知道”,但人们总热衷于对比二者的异同。

侯孝贤(左二)

一开始,侯孝贤拍电影的是经验性的,直觉的。在台湾电影工业里当学徒的经历,让侯孝贤知道了电影运作是怎么一回事,1973年,侯孝贤开始做场记,70年代,他为至少十一部电影担任了副导。

当时的台湾电影工业规模小,资金少,再加上当时的政治气氛,市场上能看到的除了琼瑶戏,就是德育片。这样的环境下,当时行业里流行的技术模式是粗制滥造,扁平的布光,极低的耗片比——拍成什么样,剪进电影就是什么样,因为没有那么多的胶片可以拿来试错和NG。演员在镜头下“不犯错”的后果,就是观众会看到稀碎的情节和表演。对当时台湾的知识分子来说,“国片”的声誉非常差。

当侯孝贤从副导演的位置上离开,真正学着掌控局面的时候,一开始他选择了继承这些经济实用的技巧,导演终究还是要回应电影的经济属性。但他还是试图在现有的情况下做得更好,这位日后影响世界的长镜头大师,最初不剪辑的动机,仅仅是希望在一个镜头的连续当中,捕捉到演员演得好的一些瞬间。

1980年至1982年之间,侯孝贤与摄影师陈坤厚合作了三部电影,他们使用胶片的情况在当时看堪称铺张浪费,意味着叛逆和革命已经孕育出了苗头。

1982年在《在那河畔青草青》里,侯孝贤实践了一些将要成为他个人标签的美学探索:长镜头、固定机位、景深调度、非职业演员、即兴表演。

《在那河畔青草青》剧照

这部电影让侯孝贤引起了台湾的注意,焦雄屏采访了他,但对他印象很差,因为焦觉得他似乎很高傲,对任何问题都不屑回答。

这当然是个误解,后来她才知道,侯孝贤当时根本不知道应该怎么回答那些文绉绉的问题,他只是很自然地顺着真实与美的本性走到了这里。

1981年,焦雄屏从美国拿到电影专业硕士学位,回到台湾。回溯地去看,一个用经验与天分向电影史上的大师们伸出手去的年轻人,和一个正摩拳擦掌在台湾开辟电影新世界的年轻人,一个说一口地瓜腔的在地导演,与一个在国际上求学归来的评论家,他们相互补充,任何一个体现变革的动作都不容遗漏,新的一页必须揭开,日后,人们将其识别为新电影运动的萌蘖。

与新电影运动其他成员在美学上相近的追求,让侯孝贤有机会在他们的介绍下补足理论知识的空缺。杨德昌给他推荐电影,焦雄屏把他介绍给国际,朱天文送他《从文自传》。

《在那河畔青草青》剧照

与其说这是一个学习的过程,不如说这是一个侯孝贤借以确认自己到底走在一条什么样的道路上的过程。

他逐渐对自己在电影里做了什么、应该做什么产生自觉,等他知道这意味着什么的时候,他注定会在这条路上走得比任何人更远。

文学的自觉

1982年,作家朱天文26岁,给《联合时报》的征文比赛投稿。《小毕的故事》获奖,后登在报纸上,侯孝贤和陈坤厚看到,想买下版权拍成电影。朱天文当时对“国片”嗤之以鼻,没承想见到的两位电影人谦逊而真诚,遂同意这次合作,从此,朱天文成为侯孝贤职业生涯最重要的搭档。

最开始侯孝贤在新电影运动的浪潮里有些无所适从,这让朱天文想起了20世纪初的沈从文——从湘西来到城市里,格格不入的乡下人与外来者。

侯孝贤

她送给侯孝贤一本《从文自传》,一开始只是想,他尽量不要被这种学究式的电影讨论征服,而失去自己最宝贵的风格。

电影学者詹姆斯·乌登称沈从文与侯孝贤之间存在“诸多不可思议的相似点”,沈从文对中国传统的矛盾心态,对世界的好奇与敏感,违背20世纪早期新白话语法传统的长句,对某个特定地方/故乡的钟情,漠视宏大历史叙事而低垂目光望向日常生活与个人经历,这些特点,在侯孝贤的作品里都能找到视觉化的对应。

然而他们之间最深刻的联系应当是,侯孝贤从沈从文那里学到了观察这个世界的方法,并持之以恒地将其发展为自己真正的美学:远距离地观看日常生活。

这能够解释我们后来看到的很多标志性的“侯孝贤式场面”。

《风柜来的人》里,阿清在洗衣服,他暗恋的邻居小杏在二楼,她的男友阿和在一楼启动摩托车,听到小杏的声音,阿清远远地看着他们;在后面的情节里,他依然是远远地看着对面小杏的男友被警察带走。

《风柜来的人》剧照

电影学者巴里·索特开创了一种量化镜头长度的研究方法,这种被诟病为对理工科生搬硬套的统计学,在侯孝贤的电影里竟然意外好用,借助数据和比例,我们可以更直观地明白,到底为什么侯孝贤那么“闷”。

根据电影学者詹姆斯·乌登的统计,《风柜来的人》里有近1/4的镜头是远景,平均镜头长度约19秒,观众可以看到人物的全身,却几乎看不清他们的五官和表情,在相当多的时间里,镜头不运动,也不剪辑。

到《冬冬的假期》和《恋恋风尘》,侯孝贤大胆地把人际关系里极其亲密抑或短兵相接的场景——比如争执与寒暄,都放在大远景镜头的一个角落里,有时候甚至我们无法听到人物在说什么。

至于固定镜头的魅力,侯孝贤讲,在拍摄《冬冬的假期》时,片中戏份重要的那间诊所里确凿还有一位老医生在工作,侯孝贤的团队每次都必须要等他午睡结束才能开始拍摄。侯孝贤说,在等待医生醒来的时候,那种不得已的安静深深地影响了他,让他在后来的电影里不断试图捕捉那种宁静深刻的感觉。

这个时期,侯孝贤在电影创作上与文学也越走越近。

《冬冬的假期》剧照

《冬冬的假期》是作家朱天文散文化的童年回忆,《恋恋风尘》则取材自一位作家的初恋故事。这两部电影反映了电影记忆的本质,不是真正的初恋,不是真正的童年,而是一段记忆停留在成年人的脑海中,被过滤和装点之后形成的美好拥有,这一点不仅影响了侯孝贤接下来的自传,也影响了他操作历史题材的方式。

紧接着,他拍出了《童年往事》。这部电影完全是侯孝贤的个人叙事,据他本人表示,其中只有藤制家具和祖母总念叨回到梅县这两个设定是虚构的。

如果说在“自传三部曲”当中,对长镜头、远距镜头和固定镜头的使用还是风格上的试探,到后面的“历史三部曲”,他的美学有了更深的意义。

《悲情城市》的结尾,宽美的日记结束之后,侯孝贤把镜头留给了林家幸存的人,一场戏是牌桌,一场戏是饭桌,一场戏是空镜,侯孝贤以标志性的“远,长,固定不动”的镜头,观看着在余波里继续生存的家庭。任何一个看过这部电影的观众,都能在这里强烈地感觉到,历史无情地碾压过人的肉身,而真正残酷的是生活如常。

《悲情城市》剧照

以“新”字冠名的运动,往往令人偶然地遭逢无所适从之处,这种经验最初出现在新现实主义电影当中,人们在《罗马,不设防的城市》里第一次看到女主人公碧娜被一颗子弹射中在地,她倒下得如此干脆,没有音乐,没有围在她身边见证最后一刻的配角,这个重要角色,轻轻倒在了故事进行到一半的地方。

大卫·波德维尔将这个情节命名为“碧娜之死”,“碧娜已经被塑造为影片的女主角,因而她的遇害所产生的震惊,对于1945 年的观众而言几乎没有人能有思想准备……碧娜被杀害暗示着:在现实生活中——恰恰与电影世界相反——好人随时可能会毫无来由地死去”。

在侯孝贤的世界里,打牌、唱戏、一去不回的人、政权的更替,这些事情不分大小,平等地被放在一起,不过是发生了一件,再发生一件。电影开头饭桌上有个故事直观地说明这一点,“统治者换了一拨,主妇把门口的旗子降下来,做成开裆裤给孩子穿,所以有一阵子,小孩子都有一个红屁股”。

现实是无常而不可预测的,于是它无法讲述,只能体验。“看懂”侯孝贤或许本来就是一个伪命题,因为“体验”暂且不需要动用理性——那种被模式化的戏剧固化起来的理性。

《悲情城市》是一部历史电影,也是一部家庭电影,但家庭不是剧场,只是容纳日常生活不断流过的场所,历史粗暴地中断了生活的秩序,电影记录下那一小团混乱,对侯孝贤来说这一切同等重要。

《悲情城市》剧照

侯孝贤的视觉技法,借助这种与官方叙事截然不同的亚历史言说道成肉身,至此他已经意识到,这正是他从《风柜来的人》发展而来、又在《从文自传》那里得以确认的世界观。

拿下当年威尼斯金狮奖的《悲情城市》,在台湾也取得巨大反响,粗略估计,当时有一半的台湾人看过这部电影。侯孝贤的电影几乎是不得已有了外交意义,这部电影已经被世界发现了,再也没有人有权力把它藏起来。台湾当政者试图抹去那段历史的努力落败,“二二八事件”永远进入了公共领域。

20世纪80年代,逐渐起飞的经济,摇摇欲坠的国民党威权统治,当局在外交上的尴尬地位,这一切都塑造了一个独特的空间,一大批文人、艺人对台湾在地文化的挖掘和自主创作意识的形成,让侯孝贤能够在那样不可复制的时代,找到一个合适的位置去追问台湾的变化。

侯孝贤是一个属于80年代的台湾的导演。

在我们试图理解他对华语电影、传统美学、世界影坛的影响之前,理解这一点是重要的前提。

演员的返璞

侯孝贤很会用演员。

当然这原本就是导演的本职工作,但很少有人像侯孝贤一样能让演员完全融入电影的情境,像一滴水归入海中。

2009年,《悲情城市》剧组借影展的机会,打算来一个20周年大团圆。他们发了一个声明,“寻找辛树芬”。

这位曾经深刻介入台湾新电影运动的女神级演员,像参加完小津葬礼之后的原节子一样,在救场《悲情城市》之后,彻彻底底地消失在了众人视线当中。

辛树芬

即便在信息发达的2009年,寻找辛树芬的计划依然未果——当然,或许我们也可以多情地想,有人找到了她,但她不希望自己平静的生活被打扰,于是那个幸运的联系人选择尊重她的选择。

“我挖掘了她,她那时还是学生,正在街上闲逛。我给她名片记下了她的电话号码,告诉她我想拍她……这就是我们合作关系的开始。”

侯孝贤很快发现了她的天赋,尽管她以前从来没有接触过表演。于是,辛树芬先后成为《童年往事》中的淑梅,《恋恋风尘》中的阿云,《尼罗河女儿》中的树芳,以及《悲情城市》里的宽美。

她身上有一种纯洁而坚韧的气质,这让她比一个“纯情初恋”的符号更立体动人,她启发着侯孝贤的创作,无疑是侯导早期的缪斯。

1987年,拍完《尼罗河女儿》,她前往美国结婚,从演员生涯隐退。1989年,《悲情城市》开拍前夕,伊能静跑去香港找初恋男友,放了侯孝贤鸽子,侯孝贤又把辛树芬从美国叫回来。这一次,辛树芬突破了女学生的形象,完整地出演了女孩从未出阁到嫁为人妇,再到生育的过程。有人说,如果她继续做演员,一定会取得很大的成就。

《悲情城市》剧照

那位错失台湾有史以来最好作品的女演员,并没有因此得罪侯孝贤。相反,侯孝贤几乎是为她量身定做了《好男好女》,又与她继续合作《南国再见,南国》。或许正是伊能静对爱情那种不屈不挠的渴望,让她身上散发出动人的能量,朱天文和侯孝贤都被吸引,“怕她老了,盯着她(伊能静的状态)写剧本”,要赶快拍她。

侯孝贤对演员一向宽容。梁朝伟演出《悲情城市》时,国语说不好,台语也说不好,干脆被写成哑巴。到《海上花》,梁朝伟遇到最大障碍,要说上海话,“办不到啊”,侯孝贤让他不要担心,把他的角色设定为广东到上海的买办。其实另一个角度来看,这份宽容何尝不是他对选角的另一种严苛,只要演员的气质对准了他的设想,宁愿改设定也不愿意改换他人。

90年代后期,侯孝贤说拍自己的过去,台湾的过去,拍得要累死了,于是就把目光转回现代。他看到高捷、林强、伊能静三个人,彼此“死要好”,于是就围绕他们三个来想故事,戈达尔式的“三人行”。高捷算命算出来绿色旺他,衣服裤子买绿色,墨镜也是绿的,于是开车过天桥的那场戏,视野全是绿的。林强为了要跟高捷对着来,把墨镜买成红色的。人物关系里有一种幽默,这是真实带来的。

这一次,侯孝贤的镜头已经不再那么夸张地长、那么夸张地不动,而且他少见地开始使用主观视点镜头,这与他原本的做法截然不同。

《海上花》又回到了极致的侯氏美学,让观者远望故事的原则并未打破。他的办法也是全员说上海话。除了听得懂上海话的人,这办法对剩下的人奏效:听不懂,就有距离。

《海上花》剧照

《海上花》对侯孝贤来说,是一个重要的变化,他第一次不再拍台湾的现在和过去。这部电影源自台湾当局邀请他去拍摄郑成功的故事,在做前期资料准备的时候,侯孝贤读到了张爱玲翻译的《海上花列传》,那种对日常风物与琐碎世情的描写攫住了侯孝贤的注意力。

张爱玲对侯孝贤的影响与他源自沈从文的观念保持了一致,拒绝宏大历史叙述、沉溺于日常细节的美感。这是一个4个月大就离开大陆的台湾外省人,首次对想象中的前现代中国进行描摹,密实而绚烂的视觉细节,背后是苍凉底色。

拍完《海上花》,侯孝贤空了下来,他没有什么立刻马上就要拍的故事,就去泡夜店,最现代最青春的声音撞击自己的耳膜,试图用他的老灵魂与千禧年连接。

《千禧曼波》剧照

舒淇要到《千禧曼波》在戛纳首映才第一次看到全片,她哭了很久,因为从不知道自己的表演是这样的。因为在香港拍戏,每次在摄影机下的时间都很短,舒淇会意识到自己在表演,但是在侯孝贤这里,大量的时间浸入某个特定的情境,那是她第一次意识到表演到底是怎么回事。

侯孝贤有句话极有意味:“无论是职业演员还是非职业演员,在我这里都是非演员。”拍《海上花》的时候,拍一场戏、两场戏、三场戏……回过头来,重拍,演员一遍一遍在长长的、固定的镜头下死而复生,让那段生活活了多次,戏就成了真的。

《海上花》剧照

不排练,不试戏,不要求演员体验生活,这就是侯孝贤在表演指导上的大道至简,他自觉自己的能力是“观察和选择”。

后来侯孝贤去海外拍片,接拍命题作文,致敬从前的导演,在法国拍,致敬法国导演艾尔伯特·拉摩里斯(《红气球之旅》),在日本拍,致敬小津安二郎(《咖啡时光》)。他还是那样自然而然地铺陈着自己的感觉,看到演员的状态,感受一个具体情境,在此之上,侯孝贤才想到应该怎么去拍他。

我们是在侯孝贤的故事里见证了很多演员最好的那几年。

《咖啡时光》剧照

世界的侯孝贤

侯孝贤少年顽劣,赌博、打架、无恶不作。《风柜来的人》里母亲把菜刀掷向儿子,在他腿上划出血来,这情节完全来自侯本人的经历。后来他拍戏总在黑帮上打转,年轻的孩子试探着去做黑帮,都市社会的青年在黑帮出生入死,到历史题材里,《悲情城市》的一家之主还是做流氓,又一心护卫整个村子。

排版里也有远方

侯孝贤笑说大概是自己年轻时混得不够,“遂像是人生命中一直悬空在哪里、会伸舌头去舔的一个缺口”。作家唐诺说:“这个驱动他的力量是真的、确确实实是他一心想弄清楚的,真的就能持续、专注、稠密。”

黑道与帮会是前现代叙事,其中包含的朴素道义与人情是侯孝贤踏入社会的源头。就像贾樟柯说的,侯导的名字“孝贤”,像祠堂门匾上的文字,“祭拜中的侯孝贤,敬鬼神的侯孝贤,行古礼的侯孝贤,正是我们的侯孝贤”。对侯孝贤而言,从前现代的故事里询唤身处现代的灵魂,这是他一以贯之的主题,也是方法。

曾有不少学者曾试图开发侯孝贤作品中的“中国性”,认为其在文化内涵上与传统文化勾连,形式风格上与传统诗学延续——这些国内外的学者,已经意识到理解侯孝贤的电影艺术是重构华语电影美学的重要步骤。

《刺客聂隐娘》剧照

我们一点一点拆解侯孝贤的班底:朱天文的剧本创作源自诗情,廖庆松的剪辑方式是一种“气韵剪辑”,李屏宾的摄影则深植山水画的传统。这些讨论在《刺客聂隐娘》面世时又达到一个顶峰,这部电影对唐传奇的重新演绎,对山水画和唐人壁画的参考,让“侯孝贤的中国性”几乎成为了一个不争的话题。

但是寻找中国性的努力,对中国电影来说一直以来就像一个自证预言,颇为尴尬。近几年有顾晓刚的《春江水暖》,把中国传统国画的卷轴式观览方法移植进电影的运动当中,与其说是一种发挥与继承,毋宁说是一种模仿与自我形塑。而更早有1948年的《小城之春》,我们热衷于将其归纳为传统文人散文诗,甚至是婉约派诗词的抒情方式,却往往忽略了相近时期世界范围内的电影对人物心理空间的探索到了何种程度。

《春江水暖》剧照

更何况,侯孝贤从始至终对电影纵深空间的呈现,以及对画外空间的忠实,与其说在国画当中寻找源头,倒不如说同时还吸收了格雷格·托兰德在奥逊·威尔斯和威廉·惠勒那里开创的景深镜头。

侯孝贤对自己的电影进行理论化,认为是基于一种“再植真实论”,“模仿出来的真实跟真正的真实、实质上的真实是等同的关系,可以独立存在”。

未曾谋面的、不再重现的记忆也是真实,这就是侯孝贤。

相比朝向中国传统美学溯源,侯孝贤在电影上引起的共鸣,似乎更多地来自他对华语地缘共同经验的弥合,一开始是记忆,个体的历史的记忆,后来是想象,对华语的中国的想象。

侯孝贤在《刺客聂隐娘》拍摄现场

这种经验对整个华语电影创作——乃至遭遇相似的历史暴力、处在相似的时代断裂中的整个亚洲电影,有一种普遍性。于是逐渐有了更为广泛与多元的看法,学者倪震认为侯孝贤“超越台湾本土而目光环视亚洲历史和文化,在吸纳多元文化的交融中展示了亚洲想象”。

而事实如此,侯孝贤对电影美学的影响不断地从华语电影溢出,激荡到亚洲电影,甚至世界影坛。

贾樟柯在《风柜来的人》那里得到了年轻人在城市“游荡”的母题,这种影响,让他得以借助《小武》一炮而红,轰动世界;韩国最具原创力的导演李沧东,也是看完《风柜来的人》,才知道自己要去拍电影;《小偷家族》导演是枝裕和来台“认爹”更为影迷津津乐道,他一直把自己视为侯孝贤的儿子;美国著名独立导演,诗派电影人吉姆·贾木许则对侯孝贤说,自己是他的学生。

《小偷家族》剧照

《戏梦人生》的片子开头,李天禄讲母亲与外婆“换命”,一个近乎鬼魅的故事在旁白里发生,而大部分的镜头是乡下日常生活。这个开头很容易让人想起泰国名导阿彼察邦的电影中民间传说与个人记忆的啮合,以及比阿彼察邦更近的例子,中国的毕赣,越南的范天安——缓慢推移的镜头外,存在一个看不见的叙述者。

理解侯孝贤的“后来者”,是我们借以理解他的另一个方式。

《刺客聂隐娘》时期,侯孝贤曾放言还要继续拍十年。这原是华语电影之幸,但如今说来是一种颇为残忍的幽默,侯导壮志未酬,一个一生以记忆为质料的创作者,晚年患上失智症,于今年宣布息影。

《刺客聂隐娘》剧照

他不得不搁下了筹备多年的《舒兰河上》——他原本是要继续与朱家的下一代继续合作。演员一代又一代,编剧一代又一代,我们怎会如此天真,以为导演永远不老。

从他成为一个真正意义上的电影作者开始,至今40余年,十余部电影,装载了一些年少的梦与狂,几部家庭荣辱挣扎的历史,无数毫无铺垫如落叶如露水的生死,可见不可得的爱情,凄凄然而惶惶然的时代,这些都构成了他,一个在电影里寻找真实的人。

最近一次看到侯孝贤的新闻,是他传出息影消息之后,被拍到在街上喝养乐多,他看起来平静、健康——这是他的新的童年。

阿尔茨海默症最残忍的地方在于,它是从褫夺记忆开始的,先是从新近的记忆开始遗忘。随着时间推移、病情加重,越久远牢固的记忆,也变得越暗淡,给人一种重回过去的错觉。

好在,侯孝贤的电影已经教会我们,人随随便便就死掉,随随便便就失恋,就好像人会随随便便地忘记什么,生活就是这样。

《童年往事》剧照

一直以来自知是台湾的“票房毒药”,《悲情城市》热的只是议题,从此之后拍片子没有多少人看,但侯孝贤后来也发现,20年前看自己电影的,是年轻人多,20年后看自己电影的,还是年轻人多。

发现了这一点未尝不是一种安慰,好像这也是一个解释,有关于我们为什么要不断地去看他电影。

因为记忆终究要有载体。

侯孝贤的影迷好像突然有了责任,我们还是被他远远地召唤了——看电影,看下去,甚至拍下去,他的记忆会被我们接管,忘记便不是一个问题。

文中配图部分来源于视觉中国,部分来源于网络

相关:

河姆渡文化发现50周年考古成果特展亮相中国国家博物馆 中新网北京11月7日电 (记者 应妮)“远古江南·海陆山河——河姆渡文化发现50周年考古成果特展”7日在中国国家博物馆开幕,展出河姆渡文化各遗址出土的陶器、石器、骨器、贝器、木器、编织物等324件(套)文物..

“笔墨逸韵”——李承孝书法展举办 中新网北京11月7日电 (记者 高凯)“笔墨逸韵”——李承孝书法展日前在北京奥加美术馆举行开幕式。 李承孝,1963年生,师从欧阳中石先生,1997年就读于首都师范大学书法研究生课程班。现为(全国)教育书..