以往有些教材可能是写作了“斯人”,而后来的教材都统一改成了“是人”,所以才会有类似这种集体记忆出错的争论。

冰川思想库研究员丨魏英杰

昨天下午,我所在的一些微信群简直吵翻了天。为的是一句话,大家从课本里学到的孟子的那句名言,到底是“天将降大任于斯人也”还是“天将降大任于是人也”。

很多人言之凿凿,分明就是“斯人”,但是也有不少人说,明明就是“是人”。

来自官方的答案,人民教育出版社中学语文编辑部透露,该出版社历套教材文章一直是“故天将降大任于是人也”,从未有过“故天将降大任于斯人也”。

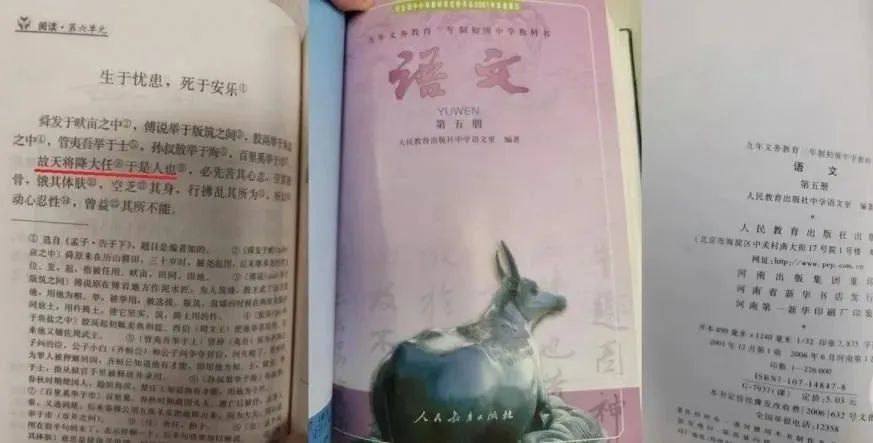

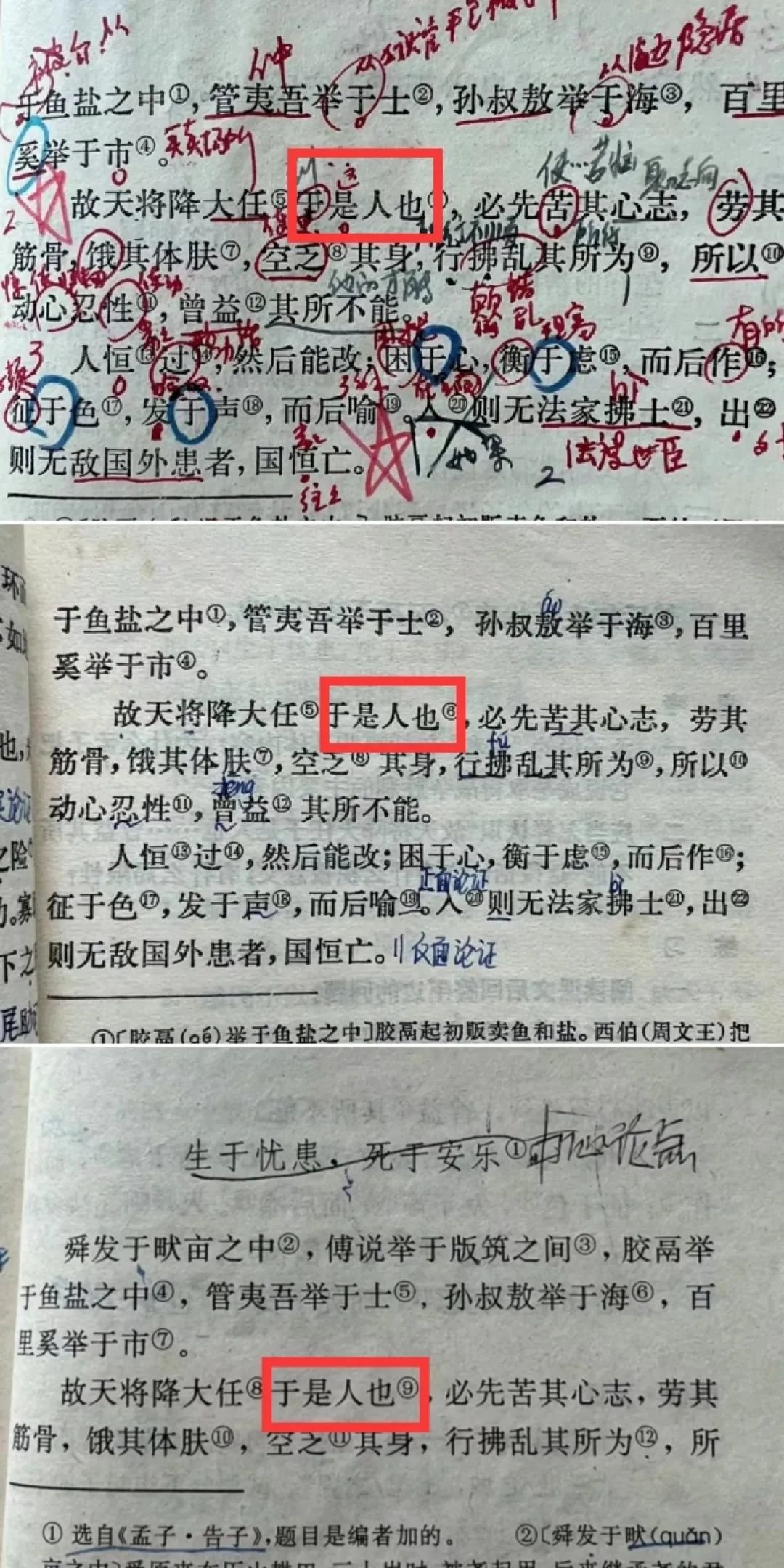

▲人教社1982年版、1987年版、1994年版、2009年版及语文出版社2011年版语文课本(图/网络)

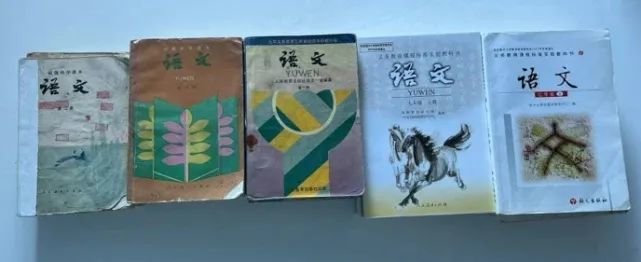

有网友查证,从1961年开始,包括1982年、1994年、2006年等各版本人教社教材中,这句话均为“是人”,并没有出现过“斯人”。

还有人检索了四库全书刻本《孟子集注》、明刻本《孟子注疏解经》等古籍,也都是写作“是人”。

▲四库全书中,收录的《孟子》是“是人也”(图/网络)

有人还是不信,甚至去查阅了台湾地区的教科书,也是写作“是人”。

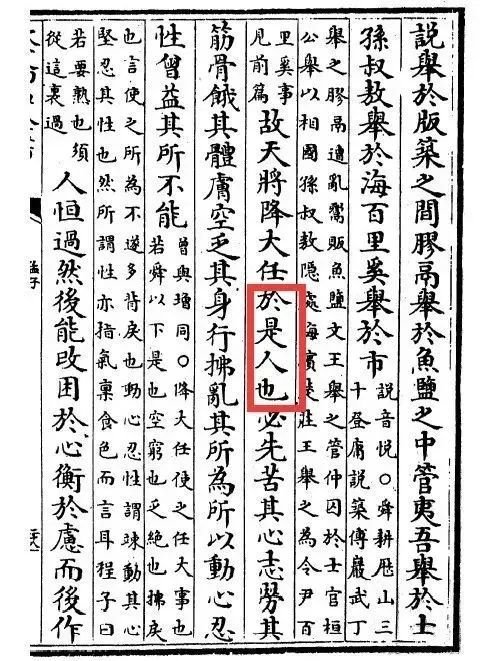

然而,网上调查显示,多达数万名网友表示自己记忆中是读作“斯人”,仅数千人投了“是人”的票。

▲相关网络调查问卷(图/凤凰民调)

那么,教科书中这句话到底是写作“斯人”还是“是人”呢?难道我们的时间线真的被某种神奇的力量改变了?

01

直到现在,我仍然坚信,我在课本上学到的是“天将降大任于斯人也”。为什么我能够如此确定呢?因为“斯人”读起来很拗口,当时还背了好多遍。

还有一个小秘密是,我每次读到这句话,脑海里总是忍不住把“斯人”想成“死人”,然后自己偷着乐。

有人说他问了一下身边的福建人(因为我也是福建人),从70后到90后,一致都说是“斯人”。

我在办公室里问了一圈,从80后到00后,年龄大一些的都表示自己读到的是“斯”,只有95后和00后说她们读到的是“是”。

所以我的理解是,以往有些教材应该是写作了“斯人”,而后来的教材都统一改成了“是人”,所以才会有类似这种争论。

我记得儿子也背过这篇课文,他学到的当然是“是人”。我当时也不是很在意,因为古文本来就有很多通假字,或者经过校勘后,对某些字进行修改,这都很正常。

▲从上到下分别为人教版1982年、1987年,1994年版(图/网络)

问题是,现在无论是官方回复还是民间查证,都在告诉我:不对,是你记错了,教科书从来没有写成“斯人”过。

按照这么说,记成“斯人”的都是个人记忆出错。而那么多人出错,又可以称为“曼德拉效应”。

据说,在一项调查中,有数千人一致认为,南非总统曼德拉早在上世纪80年代就死于狱中了。有人还信誓旦旦地声称,能够清楚地记得他的丧礼场面。然而,曼德拉直至2013年才逝世。

所以,这种集体记忆与事实不符的现象,就被称作“曼德拉效应”。

让人毛骨悚然的是,这项调查是在2010年进行的,也就是说,曼德拉此时仍然在世。

一个仍然在世的名人,被集体当作已不在人间,这自然容易被证伪。但像“斯人”还是“是人”这种争论,一时间恐怕很难争得出个所以然。

02

不得不承认,个人记忆确实容易出错,集体记忆好像也不总是那么靠谱。

关于个人记忆,我就亲历过一桩奇事。

我认识一名业内知名的记者,在数年前还与他有过一面之缘。有一次,我看他在公号上写了一篇关于我们共同认识的一位媒体人(后来转行当了律师)的文章。

于是,我在微信上跟他发了一句感慨,说当时还是和这位共同的朋友一起见的面,而当时他是和这位朋友一起来参加某某人发起的一个研讨会。

没想到他说,他从来没有参加过某某人发起的研讨会,至今都不认识某某人。

我说,不对啊,当时你还带了另外一位哥们,是某周报的记者。他说,我完全不认识叫这个名字的人。

这下把我搞懵了。我细想了一下,发现可能是我搞错了。我跟他见面,应该是跟某个在大学里教书的朋友有关。那次,这位大学的朋友说,能不能带一个朋友一起参加饭局。

没想到他又说,我跟这位大学的朋友是见过,但你们的饭局我没参加,估计你们吃饭的时候我已经走了。他还说,走的那天大雨倾盆,拦不到车,还是一个交警帮我拦了一辆出租车,差点误了飞机。

见他连细节都记得如此清楚,我更加迷糊了。

我说不对啊,那我怎么记得我跟你见过面?

他说,我们肯定见过面啊,但我认识你是通过我的大学同学(我的一位报社同事),我还去过你们报社。

这下我脑子彻底凌乱了,我真的不记得他和我的同事是大学同学,更不记得是我的同事带他来认识我的,更别提我是和同事跟他一起吃饭的。

这次对话,就这么在彼此尴尬中结束了。隔了两个月,他突然发了一段文字给我,上面写到,我做东请上面提到的那位大学朋友吃饭,他应约蹭饭。

他说,翻阅旧稿,看到了这么一段,哈哈哈。也就说,我俩见面的准确版本,确实是那位大学朋友参加饭局时带上了他。

但如果没有这段文字记录,恐怕我和他至今仍无法确定,到底我们是怎么见的面。事实上,不光我刚开始的记忆有误,他的记忆也出错了。

03

不过,我要指出的是,许多人的个人记忆出错,并不直接等于集体记忆出错。

“曼德拉效应”之所以存在,是因为这部分人的记忆,没有经过事实和逻辑的检验。

换句话说,一个人乃至一部分人的个体记忆有误,这是正常现象,但一件事情要想遮蔽所有人,其实还是挺难的。

比如古代记录君王言行的起居注、实录,经常会被人为篡改,但这也只能欺瞒一时,在后世的考证下,许多事实还是能够得以还原。

当然,那时候由于缺少公共记录,史实确实难以探求。到了如今,要像《一九八四》里那样,通过篡改报道和记录来遮蔽真相,那几乎是不可能的了。

我上面提到的跟朋友见面的例子,在生活中可能并不少见。实际上,要想搞清楚也不难,只要去问问我们提到的人,互相核查一下,相信很快就可以排除记忆偏差的地方。

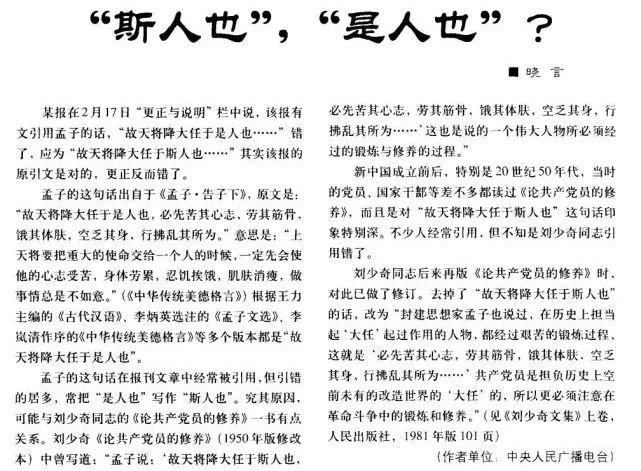

至于教材里关于孟子的那句名言,为什么有那么多人记成“斯人”,我相信也不会是无缘无故的。有人拿人教版教材和古书来证明“是人”才是正确的,这其实仍然不够周延。

▲《中国广播》2006(6),76页(图/网络)

实际上,这事情还存在着不止一种其他可能。比如,是不是有些地方的教材(不是人教版)确实出现过“斯人”的用法。又或者,“斯人”的用法并非出自教材,而是在其他常见读物之中,只是因为太常见了,所以被许多人误认为是教材上这么写的。这样的话,那么在人教版教材里找答案,从一开头就错了。

问题的重点,还不在于“斯人”和“是人”到底哪个才是正确答案。这不重要。重要的是,为什么那么多人都如此笃信,自己读到的版本是“斯人”。这就颇堪玩味了。

由此引申的一个问题是,是不是只要有足够的数量,就可以断言某事为真,或者断言为假?那么,客观事实如何判断,真相又如何确立?……

这些烧脑的问题,留待有心人去想了。现在我只想问:那么,到底是“斯人”还是“是人”呀?!

相关:

农村社区怎么做好生活垃圾分类? 村里怎么做好生活垃圾分类? 农村社区的生活垃圾分类工作如何做?要让村庄从整洁到美丽,成都东部新区草池街道金鸡村的周素英和同事们是这样做的:“笨”办法加巧劲。 村里的难题:宾馆、餐馆多,村..

普京:未来十年将是卫国战争后最重要的十年当地时间10月27日下午,俄罗斯总统普京出席了俄知名智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会活动,就全球问题、俄罗斯与西方关系,俄乌冲突等政治经济议题阐述了俄方态度。普京表示,俄罗斯并不认为自己是西方的敌人,俄罗斯..